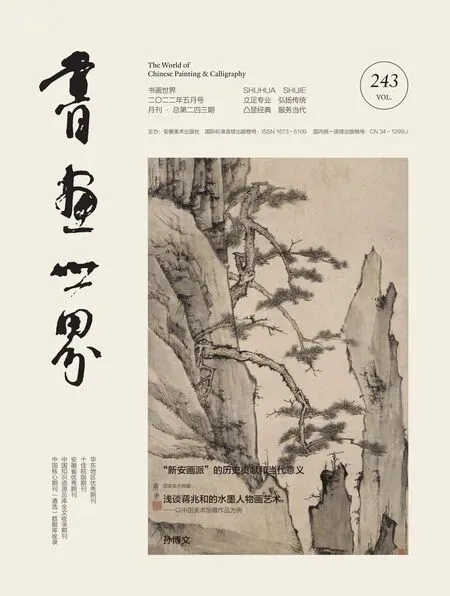

漸江《云林標韻圖》考

文_何宇清

安徽教育出版社

內容提要:本文嘗試通過實地考察、橫向作品對比、文獻參照等方法,從北京故宮博物院展出的漸江《云林標韻圖》入手,對作品中展示的筆墨特征、用章習慣及背后的人文交游進行考據與分析,提出鑒定看法。

一、緣起

《云林標韻圖》是漸江的一組冊頁,共八張,在北京故宮舉辦的四僧作品展中,第一、五、七、八開曾公開展出。

漸江(1610—1664),安徽歙縣人。俗姓江,名韜,字六奇;又名舫,字鷗盟。明亡后于福建武夷山出家為僧,字漸江,法號弘仁,為清初四畫僧、新安四大家之一。擅畫山水,筆法清剛簡逸,意趣高潔俊雅。尤好繪黃山松石。其《云林標韻圖》冊頁,在研究文章中多處于補充參照之地位,著錄及登記資料總體零碎難尋。本文嘗試從北京故宮展出的四開作品入手,根據畫中筆墨特征、用章習慣及相關人文交游進行考據與分析,提出鑒定看法。

二、冊頁基本信息描述

《云林標韻圖》為金箋本,共八開,墨筆,無題字、年款。每開縱21.3厘米,橫25厘米。故宮展示的四開為活頁式冊頁,右頁裱畫,左頁為文人墨客對題,皮紙或宣紙,鑲料或為絹。

第一開(圖1),左下角鈐分開的朱文連珠印“弘”“仁”,右下角為朱文藏印“崔谷忱珍藏章”。對題鮑鴻詩:“昔從漸師游,邂逅披云峰。閱今十余載,筆墨憶高蹤。怪石窺巔袖,森崖削芙蓉。遠巒天際闊,近砌水痕封。幽貞如可挹,緬想欲何從。雪厓鮑鴻。”左下鈐朱文印“蘧廬中人”,屬浙派畫家吳誥。

圖1 清 漸江 《云林標韻圖》第一開

第五開(圖2),中部山石鈐朱文印“漸江”,右下角為朱文藏印“谷忱審定”,左部亦有一朱文印,印記模糊,暫不可考。對題湯昌言詩:“危石聳千尺,俯澗下高鳥。春色從東來,悠然臨樹杪。借問此山中,仙云何處繞。力庵湯昌言。”右上角鈐白文“書禪”藏印,下鈐朱文“崔谷忱珍藏章”。左下從上至下依次鈐白文印“味經書院收藏” “湯燕生印”,朱文印“荋川□□”(后兩字模糊,暫不可考)、“□婚”(前一字模糊,暫不可考),白文印“野殘學人”。

圖2 清 漸江 《云林標韻圖》第五開

第七開(圖3),中部石頭上鈐朱文圓印“弘仁”,右下角鈐白文藏印“谷忱珍藏”,左下角鈐白文印“味經書院收藏”。對題湯燕生詩:“揀取幽棲老樹村,松崖寂絕見潮痕。方袍不斷才名侶,欲就梅花道者論。東巖湯燕生書于大滌精舍。”鈐白文“湯燕生印”,鈐朱文藏印“齊天”。

圖3 清 漸江 《云林標韻圖》第七開

第八開(圖4),左下鈐畫者朱文印“漸江”,右下印模糊不可考。對題洪炳詩:“道人落筆自陰森,六月相看勝解襟。圖就江南幽異景,迷離煙樹墨痕侵。石鼓閣上洪炳。”

圖4 清 漸江 《云林標韻圖》第八開

冊頁使用痕跡較明顯,各本紙質物理屬性相似,金箋金屬光澤均勻、閃亮,偏赤,批次相同或相近。

三、若干細節(jié)問題考證

(一)印章分析

在展出的四開冊頁中,分別出現了連珠印“弘”“仁”、朱文方印“漸江”和圓印“弘仁”。經比對漸江常用印鑒,筆者發(fā)現本套冊頁中的印章在形式上或為孤例。

漸江有若干套小圓印 “弘仁”,它們形式相似,數量龐大。展出作品中部分極相似圓印如表1。

表1 漸江作品展中展出的部分極相似圓印

圖5

圖6

圖7

圖8

《黃山圖冊》中有一套獨立的、尺寸最小的圓印“弘仁”,編號為1號。依據北京故宮官方畫冊《四僧繪畫—故宮博物院藏文物珍品大系》,60幅冊頁皆有鈐印。此套印在其余作品中未見使用。關于《黃山圖冊》中的印,在高居翰與徐邦達論戰(zhàn)后,形成共識是:一、連續(xù)在60幅作品上鈐同樣的印很少見,且確為真跡;二、漸江常用的圓印有三至四方。本文表格中對比了三方,還有一方圓印因字體完全不同,不計入對比范圍。

在其余冊頁中,漸江亦廣泛使用2號圓印。除舉例兩幅外,《山水四段卷》《山水圖冊》等亦廣泛使用。3號圓印則只在展出作品中出現一次。其尺寸最大,使用的作品尺幅也是最大的。雖然無法證其真,但在一份確定為偽本的《雨余柳色圖》中,其印章(圖9)中文字間架與筆畫特征與這三方印皆明顯不同。

圖9

由此,可以得到兩個結論:一、漸江作品中至少有三方相似但細節(jié)又不同的印;二、漸江會依據不同作品的尺寸和題材選擇不同的印。大尺幅選擇大印,小尺幅選擇小印,《黃山圖冊》自成一例。

然而,《云林標韻圖》第七開石上的圓印(圖10)與以上三方任何一方的特征都不符合。從外形看,它的直徑小于1厘米,筆畫勾連印邊,且線條略顯滯澀;與同為金箋本的《松竹幽亭圖》扇面中印對比,特征也不符合。從使用范圍看,直徑小于1厘米的印僅見于《黃山圖冊》,其余使用場合尚未見到。此印在《云林標韻圖》中的使用是一孤例。

圖10

《云林標韻圖》中的方印也與其余方印不同。圖11為《幽亭秀木圖》軸中的“弘仁”“漸江”方印。該圖作于1661年。其中,“弘仁”二字筆畫與印邊有勾連,字形變化較大。圖12為《云林標韻圖》第一開中的“弘仁”印,筆畫勾連和“仁”字偏旁與圖11有明顯不同。同時,圖11的“漸江”印與《云林標韻圖》第五、八開的“漸江”印(圖13、圖14)在間架結構上亦相異。

圖11

圖12

圖13

圖14

通過對比分析,可以確定展出的四開《云林標韻圖》在作者鈐印上形式皆是孤例,故而本套圖印章為偽作可能性較大。

(二)筆墨風格

漸江少時從學孫無修,后師從蕭云從,又從宋元各家入手,受元四家影響頗多,最崇倪瓚畫法,折帶皴和干筆渴墨最終成為其部分繪畫特征。山水景色以及江南文人圈交游是他重要的題材來源。

《云林標韻圖》應為漸江回到黃山后寫生。在創(chuàng)作于此時間內的諸冊頁中,《云林標韻圖》與各山水冊,尤其是《山水梅花冊》(作于1658年,畫家在徽州地區(qū)活動)特征相似:寫生山水,不作設色,逸筆草草,多用中鋒構形,兼帶各類皴法,以折帶皴為主。在取景上,以徽州地區(qū)山色為主,前、中、后景布局及墨色濃淡控制老練,帶出些微寂寥的氛圍與清逸曠遠的意境。

第一開冊頁山石墨線控制較粗,穿插使用干皴,而溪流又使用較細的中鋒,使全圖張弛有度。第五開冊頁中鋒、側鋒混用,在金箋紙上拉出枯筆,下方留白與右上斜出的淡墨石路相呼應,烘托出悵然清寂的氛圍。值得注意的是,刀削般的絕路是漸江,乃至當時新安畫派諸家常用的一種構圖形式。這與當地山石特征有關,也與江南地區(qū)文人背負喪國之痛、孤寂求索的心態(tài)有關。

第七開冊頁則是披麻皴與點染結合,巨石虬結。單橋和孤島的房子寂寥無人,對比自然景物更增添一種孤寂和與世隔絕感。巨石的留白用紅章壓住,使畫面左右得以平衡。第八開冊頁畫面極為簡練,是前幾開的收尾和歸處,就畫面而言更注重精神閱讀理解的快感,意象全藏在圖示的負空間之中了。

《云林標韻圖》符合漸江的風格。其繪制技法純熟,意境傳達到位,而且可以依據表達的氛圍有機控制筆墨,圖像有完整呼應和閱讀體系,顯示出作者有極高的繪畫水準。

不過,在具體細節(jié)的描繪上,《云林標韻圖》有時顯得較為隨意。如第五開快筆破開的山石細部,在漸江的寫生中幾乎從未見過此種表達;第七開巖石的皴擦厚重而明顯,使畫面略顯壓抑。相較其他冊頁隨性但仍嚴謹的筆法,《云林標韻圖》在細節(jié)上有隨意處理之嫌,但這并不能當作決定性論據,畢竟這也與繪畫環(huán)境有關聯(lián)。

(三)鑒藏及漸江交往考略

通過了解《四僧繪畫—故宮博物院藏文物珍品大系》中《云林標韻圖》整套作品的收藏狀況,該冊頁的流傳有以下可考性較高的節(jié)點:

可以推斷該冊頁是漸江回黃山后繪制。題字與大部分對題與湯燕生有關。湯燕生,字玄翼,號巖夫、黃山樵者,江南太平(今安徽黃山)人。其精篆隸,善繪畫,是漸江的知己。二人在漸江南下福建之前就已熟識。在漸江回到黃山后,二人更是年年都有交往。《云林標韻圖》的繪畫和題字,在取材和風格上貼近于漸江40歲后的人生歷程。

對題的詩句細節(jié),由第一開中鮑鴻的詩句“昔從漸師游,邂逅披云峰。閱今十余載,筆墨憶高蹤”,可以得到兩個信息:一是景色確為黃山,因為披云峰乃黃山名景;二是先有畫,再有諸對題,“昔從”“十載”顯然表明對題和作畫有較大的時間差。由湯燕生在第六開冊頁上所題“偶觀漸江大師遺墨”之“遺”字,也能略窺時間差和畫作流傳史。種種跡象表明,是有漸江圖畫在先,爾后可能由人(如湯燕生)收藏,并邀當地文人圈子的成員陸續(xù)鑒賞、對題。

該冊頁藏印眾多,明確身份的收藏者有清代浙派畫家吳誥(蘧廬中人),近代潮粵文化區(qū)佃介眉(寶籀齋)、鄧實(風雨樓),近代陜西味經書院,當代醫(yī)學家、書畫鑒藏家崔谷忱等,最后歸于北京故宮博物院。其跨越年代之久,地域之廣,藏者身份之豐富,足以證明本作不僅在畫面上是佳作,能反映當時作者的個人狀態(tài)和社會文化,在流傳收藏的過程中也產生了超越畫面本身的附加價值。

四、結論

《云林標韻圖》在風格上與漸江畫風高度契合,且有豐富的鑒藏史。而其中作者之印卻存疑點,筆者對該作在真?zhèn)螁栴}上鑒定如下:

結論一:由于畫面筆墨特征符合漸江風格,此作可能由漸江所繪,但出于種種原因而未加章,章則由他人仿制。但是,在沒有題字的情況下,畫作不落章幾乎不合道理。且在某幾開中印章也成了畫面的有機組成部分,這是在剛作完畫后就應被設計到畫面中的,沒有理由后期補章。而如果是非作者加蓋的偽章,則蓋在如此符合畫意的位置實在難上加難。

結論二:本作的印章問題無法解釋,且筆墨有隨意之嫌,亦可能是水平極高的偽作。不過,該冊頁物理特征高度統(tǒng)一,且鑒藏和流傳史復雜多樣,而且被諸多文化環(huán)境的鑒藏家一致認定、收藏。在這種情況下,要以極高水平且極符合漸江風格地復制全套作品,并重新裝裱,且風格統(tǒng)一,其工作量巨大,對偽作者要求苛刻,不易實現。

但無論真?zhèn)危对屏謽隧崍D》高度的藝術價值以及其反映的文化信息已經構成了超越畫面本身的重要人文價值。對《云林標韻圖》進行真?zhèn)慰甲C,亦為本作豐富的社會文化疊加信息增添了新的一環(huán)。