“新安畫派”的歷史貢獻和當代意義

文_唐躍

安徽省文化和旅游廳原副廳長、安徽省文學藝術界聯合會原副主席

內容提要:“新安畫派”是明末清初活躍在新安地域,以漸江為領袖、以黃山為主要表現對象的繪畫流派。他們師承元代倪云林一脈,尤為推崇倪云林的生活態度、人格魅力、藝術思想和繪畫風范,把高逸、絕俗的文人畫特征體現得淋漓盡致,把一度沉寂的文人畫典型風貌發揚光大,對中國畫的歷史進步做出了不可磨滅的貢獻。他們忠誠于心靈表達,敬畏于自然造化,并把忠誠和敬畏鐫刻到筆端,滲透到紙絹上的每一處筆跡里,形成非我莫屬的個性畫風和崇高境界,為當代畫壇樹立了光輝的榜樣。

縱觀當代安徽畫壇,眾多的書畫家無不為這塊土地上曾經崛起過“新安畫派”而感到驕傲,并不斷提及這一畫派的陣容和作品,討論這一畫派的風格和后世影響,渴望傳承這一畫派的創造精神,在促進當下中國畫事業的持續發展方面有所作為。應當承認,在相當高頻率的討論下,他們已經取得許多成果,達成許多共識,卻也存在熾烈情感、美好愿望大于理性判斷的傾向,給學界留下了繼續深入探討的空間。比如,梳理“新安畫派”陣容時要不要考慮時間和空間的限制?是不是陣容越大越好?又如,評價“新安畫派”的貢獻時怎樣獲得更加宏觀的參照系,進而在中國畫發展長河中確認其歷史定位?再則,當代書畫家對“新安畫派”的傳承怎樣熔鑄古今,怎樣揚長避短,怎樣化解傳統精華中與現實相抵觸的因素?

我們知道,“新安畫派”的稱謂在清代就已得到確認,因此,討論“新安畫派”問題,還是要以清人所言為基本立足點。從明末清初到清末,有據可查或者無據可查卻相傳已久的關于“新安畫派”的說法,有以下幾個線索:

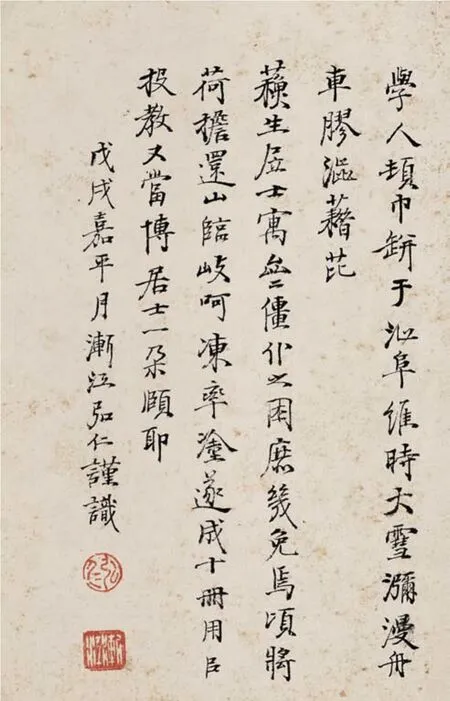

一是明末清初的龔賢,他在《山水卷》(美國哈佛大學佛格美術館藏)的跋語里最早提到了“天都派”:

清 汪之瑞 萬壑無聲圖紙本水墨 22.7cm×49.9cm安徽博物院藏

孟陽開天都一派,至周生始氣足力大。孟陽似云林,周生似石田仿云林。孟陽程姓,名嘉燧;周生李姓,名永昌,俱天都人。后來方式玉、王尊素、僧漸江、吳岱觀、汪無瑞、孫無逸、程穆倩、查二瞻,又皆學此二人者也。諸君子并皆天都人,故曰天都派。

龔賢所說“天都派”,因為列出來的畫家都是“天都人”,這里的“天都”只是地域概念,別無他意。所以,如果說這些畫家都是“新安人”,那么稱為“新安派”也無妨。也就是說,龔賢所言的“天都派”,大可以用“新安派”代之。

二是清初的王士禎,他說:“新安畫家,多宗倪、黃,以漸江開其先路。……與查士標、汪之瑞、孫逸,稱新安四大家。”王士禎的這段話無據可查,但是相傳已久,似乎約定俗成,并在張庚、黃賓虹等人關于“新安畫派”的論述中都可見到類似說法。尤其是黃賓虹,1935年發表了《新安派論略》一文,指出:“昔王阮亭稱新安畫家,宗尚倪、黃,以漸江開其先路。歙僧漸江,師云林,江東之家,至以有無為清俗,與休寧查二瞻、孫無逸、汪無瑞,號新安四大家,新安畫派之名,由是而起。”經過黃賓虹這么一解釋,無異于在“新安四家”與“新安畫派”之間畫上了等號。如果王士禎真的說過此話,其當屬最早使用“新安”二字指稱出自這一地域的畫家。

三是清初的張庚,他在《浦山論畫》中明確地說:“新安自漸師以云林法見長,人多趨之,不失之結,即失之疏,是亦一派也。”現今學界普遍認為,這是“新安畫派”的稱謂得以確認的最早依據。

四是清末的秦緗業,他在為族子秦祖永《桐陰論畫二編》作序時說:“古之董、巨、二米俱用濕筆,自云林子喜用渴筆,釋漸江宗之,遂有徽派之目。”秦祖永所說的“徽派”與龔賢所說的“天都派”意思相同,無非就是相同地域的不同稱謂,也可以用“新安派”取而代之。

清 查士標 山水圖紙本水墨 115cm×42.5cm中國國家博物館藏

清 鄭旼 黃山蓮峰圖紙本設色 117cm×41.3cm安徽博物院藏

清人言簡意賅,寥寥數語便能直指要害,滿足了形成一個繪畫流派的必要條件。第一,從龔賢所說的“天都”,到王士禎、張庚所說的“新安”,秦緗業所說的“徽派”,都指向了相同的地域性,這是繪畫流派得以成立的空間特征。第二,諸家說法雖沒有明確交代時間概念,但分別有“孟陽開天都一派”“僧漸江開其先路”“自漸師以云林法見長”和“釋漸江宗之,遂有徽派之目”等字樣,暗指了“新安畫派”的上限時間,大體在明清兩代之間;至于諸家所言時態皆為“過去完成時”,“新安畫派”的下限時間不言自明,并非沒有邊界。有上限,也有下限,這是繪畫流派得以成立的時間特征。第三,龔賢以程嘉燧、李永昌為畫派領袖,以漸江、查士標、孫逸、汪之瑞、程邃等數人為畫派中堅;王士禎、張庚、秦緗業諸家從清初的畫壇實際出發,對龔賢的意見略加調整,把漸江推上畫派領袖的位置,以查士標、孫逸、汪之瑞為畫派中堅,而言及畫派同道,則用“人多趨之”一筆帶過。有領袖,有中堅,有同道,是繪畫流派得以成立的群體陣容特征。第四,龔賢說,“孟陽似云林,周生似石田、仿云林,……僧漸江學此二人者也”,王士禎說,“新安畫家,多宗倪黃,以僧漸江開其先路”,張庚說,“新安自漸師以云林法見長”,秦緗業說,“自云林子喜用渴筆,釋漸江宗之,遂有徽派之目”。諸家眾口一詞,無不認為“新安畫派”宗法元人,特別是宗法倪云林,這是繪畫流派得以成立的師承關系特征。師承關系相同或相近,畫家的生活態度、藝術思想往往也相同或相近,以及在此基礎上形成的相同或相近的繪畫風格。

當然,后人可能掌握更多的資料,有理由對清人所說加以豐富和拓展。比如,畫派的下限時間可以適當后延,群體陣容可以適當擴充,就像黃賓虹那樣,在《新安派論略》中列出了一個“多宗倪、黃”的“新安派同時者”名單,包括戴本孝、汪家珍、程邃、鄭旼、江注等人。即使把下限時間后延到康熙年間(1662—1722)的中晚期,把漸江弟子中除江注以外的祝昌、吳定、姚宋三位擴充進來,亦理所當然。但是,這種豐富和拓展不能感情用事,不能敷衍,不能沒有邊界,而以致離題愈遠,否則就會違背歷史的真實性,違背藝術的嚴肅性,違背繪畫流派必須滿足缺一不可的諸多條件才能成立的基本原則。我們今天應當做的,不是抒發情感和寄托愿望,不是把“新安畫派”的陣容說得越大越好,不是把“新安畫派”的口號喊得越響越好,而應該基于事實和理性歸納,重點探討“新安畫派”的思想內涵、風格特征,探討“新安畫派”在中國畫發展長河中做出的歷史貢獻和產生的深遠影響,探討“新安畫派”在當代的傳承價值和意義。

如前所述,討論“新安畫派”的思想內涵、風格特征,需要首先梳理師承關系;前文還說到,清人諸家異口同聲,無不認為“新安畫派”宗法元人,特別是宗法倪云林。按照周亮工的說法,漸江師法倪云林已經到了幾可亂真、登峰造極的境界:“喜仿云林,遂臻極境,江南人以有無定雅俗,如昔人之重云林,然咸謂得漸江足當云林。”那么,接下來有必要詳細討論“新安畫派”是如何師法倪云林的,這種師法又怎樣影響他們的藝術思想、繪畫風格逐漸定型。后文的討論將以漸江為主,兼及畫派其他人。

漸江在畫跋、畫偈等文字中多次提到元人,包括倪云林、黃公望、王蒙等,而以提及倪云林為最多。查許楚輯錄的漸江《畫偈》、鄭旼手抄的漸江《偈外詩》、黃賓虹輯錄的漸江《漸師詩錄》等,至少可見以下推崇和師法倪云林的詩作:

倪迂中歲具奇情,散產之余畫始成。我已無家宜困學,悠悠難免負平生。

南北東西一故吾,山中歸去結跏趺。欠伸忽見枯林動,又記倪迂舊日圖。

疏樹寒山澹遠姿,明知自不合時宜。迂翁筆墨予家寶,歲歲焚香供作師。

漂泊終年未有廬,溪山瀟灑樹扶疏。此時若遇云林子,結個茅亭讀異書。

云林逸興自高孤,古木虛堂面太湖。曠覽不容塵土隔,一痕山影淡如無。

清 漸江 絕澗寒松圖紙本墨筆 116.6cm×51.2cm上海博物館藏

清 漸江 天都峰圖紙本墨筆 307.5cm×99.6cm南京博物院藏

通過這些詩作,我們大致可以了解到三個方面的信息。首先,漸江把倪云林奉為畫壇楷模,堅持不懈地學習、研究和臨摹倪云林的畫作,進而沐手焚香供奉:“迂翁筆墨予家寶,歲歲焚香供作師。”根據黃賓虹記載的一則逸聞,漸江癡迷倪云林,在西溪南的徽商吳伯炎家里看到真跡,竟然裝病,賴著不走,一看便是三個多月:“相傳師購倪畫數年,苦不得其真跡。一日獲觀于豐溪吳氏,遂佯疾不歸,杜門面壁者三閱月,恍然有得,落筆便覺超逸,因取向來所作悉毀之。”功夫不負有心人,因為悉心追隨倪云林,他在眾多的追隨者中脫穎而出,獨步一時。清末陸恢看到漸江的《絕澗寒松圖》(上海博物館藏),抑制不住內心的激動,前書大字標題“漸江僧胎息云林神似之作”,后加長跋:“用志不紛,乃凝于神,萬事皆然,豈獨畫哉?有明、本朝畫家林立,其仿古皆兼習幾人,故明之石田、本朝石谷,于仿倪之作未臻神妙,無他所好,不專耳。漸江一生好尚盡在云林,隨筆縱橫,皆有倪之趣味,觀此一松一石,大概可知矣。”其次,漸江推崇倪云林隱逸江湖、閑適自在的生活態度,以及散盡家財、高逸不群的人格魅力,希望在四方云游時能與倪云林不期而遇,進而結廬共讀:“漂泊終年未有廬,溪山瀟灑樹扶疏。此時若遇云林子,結個茅亭讀異書。”漸江的一生,掛瓢曳杖,芒鞋羈旅,如同今人劉墨所說:“超脫于世俗的煩擾之外,遁入于大自然之中,向往于‘空山無人,水流花開’,向往于‘云山蒼蒼,煙水茫茫’,向往于‘踏雪入山,尋梅出屋’。”亦如他自己的另一首《偈外詩》所歌詠的:“畫禪詩癖足優游,老樹孤亭正晚秋。吟到夕陽歸鳥盡,一溪寒月照漁舟。”漸江是這樣說的,也是這樣做的,在他的那幅《古柯寒筱圖》(日本大阪市立美術館藏)上,摯友湯燕生書有長跋,記述了漸江、江注師徒相伴出游,相互唱和,乃至物我兩忘的生動場景:“漸公登峰之夜,值秋月圓明,山山可數。漸公坐文殊石上吹笛,江允凝倚歌和之,發音嘹亮,上徹云表。俯視下界千萬山,皆如側耳跂足而聽者。山中悄絕,惟蓮花峰頂老猿亦作數聲奇嘯。……回思其際,非人世游也。”再次,漸江推崇倪云林傳神寫意、抒發逸氣的藝術思想,以及疏樹寒山、清逸蕭散的繪畫風格,每每面對夕陽殘月、枯樹孤亭,便想到了倪云林的簡凈和幽淡,“欠伸忽見枯林動,又記倪迂舊日圖”;每每想到倪云林的簡凈和幽淡,便又沉浸在“曠覽不容塵土隔,一痕山影淡如無”的逸筆氣息之中。從倪云林的簡凈和幽淡出發,漸江執著于禪悟一般而又包含著理性的放逸超然的繪畫風格,“沒有大片的墨、沒有那種粗拙而跳動的線、沒有過多的皴染和反復的勾勒,而是在折鐵彎金似的線條中,蘊含著無限的蓬松虛靈:純凈、高潔、曠迥、清雅、枯淡、瘦峭、深邃、冷僻”。

無疑,我們列舉漸江的詩作,表明漸江推崇倪云林,追隨倪云林,表明漸江與前輩畫家之間的師承關系,以及這種關系對自身藝術思想、藝術風格的深刻影響,并不意味著他就是跟隨前人,亦步亦趨。黃賓虹曾經這樣評價漸江:“貌黃山之實境,參元畫之虛靈,實者虛之,虛者實之,千變萬化,神趣無窮,痼疾煙霞,融會貫通,雖倪迂猶有未足。”這就是說,漸江多少年如一日地“貌寫家山”,受到黃山風光的浸潤和滋養,將造化與傳統融會貫通,在師法倪云林的同時又有新的創造。以構圖為例,諸如《天都峰圖》(南京博物院藏)、《黃山圖》(婺源博物館藏)等畫作,主峰高聳,層巒疊嶂,突出了山的崇高和偉峻,打破了倪云林“遠山中水近坡樹”的既定圖式,超脫于簡淡,執著于峭拔,超脫于清奇,執著于雄渾,超脫于冷寂,執著于豪情。

清 江注 陡壁丹臺圖紙本設色 166.8cm×91.5cm安徽博物院藏

清 漸江 黃山圖冊之五水墨設色 21.2cm×18.3cm北京故宮博物院藏

清 程邃 山水冊頁之二紙本墨筆 25.6cm×33.4cm安徽博物院藏

對“新安畫派”的藝術思想、繪畫風格進行大致梳理之后,我們還想考察這種畫風在中國畫發展、演進過程中的歷史地位,考察這種畫風在中國畫繼承、創新過程中的歷史貢獻。其實,關于這個問題,前人已經有過簡短而又精到的評述。

在漸江的《曉江風便圖》(安徽博物院藏)上,清人石濤題跋說:“筆墨高秀,自云林之后罕傳,漸公得之一變。后諸公皆學云林,而實是漸公一脈。”他認為,“筆墨高秀”的畫法在元代倪云林之后罕見傳承,只是到了明末清初的漸江,才得以繼承并有所變化、創造,進而在“新安畫派”的成員中得到廣泛傳播和推廣。

清 漸江 曉江風便圖紙本設色 28cm×243cm安徽博物院藏

在漸江的《梅花茅屋圖》(上海博物館藏)上,近人陳曾壽說道:“國初四王皆宗大癡,海內承風,莫能出其范圍,石濤、石谿以世外高致,拔奇四王之外。梅花古衲,獨師云林,以淡逸勝,遂為新安一派初祖,與二石鼎立。”他認為,中國畫發展到了清代初期,幾乎成為“四王”的一統天下,主要宗法黃公望;其間有石濤和石谿別具一格;再有就是漸江領銜的“新安畫派”,獨具慧眼,師法倪云林,以“淡逸”取勝,與“二石”相呼應,一道打破了“四王”占據主流的畫壇格局。相比石濤,陳曾壽的話更加具體、到位。

石濤也好,陳曾壽也好,兩人的說法有一個共同點,那就是站到了中國畫發展的高度。在他們看來,“新安畫派”之所以值得特別重視,不僅在于畫作精妙,更在于其歷史地位不可小覷。也就是說,在中國的山水畫發展史上,有一種舉足輕重的畫風被倪云林推向高峰,而倪云林之后,卻遭到了輕視和忽略,直到明清之際,以漸江為首的“新安畫派”宗法倪云林,重新撿回新安畫派畫法,重整旗鼓,接續了已經中斷的藝術鏈條。這種畫風,在石濤那里被稱為“筆墨高秀”,在陳曾壽那里被稱為“淡逸”,從黃公望到“四王”都不具備,也與“二石”有所區別。應當承認,兩人的這一觀點很有代表性,恰到好處地評價了“新安畫派”的重要作用,標定了“新安畫派”在中國畫發展坐標中的位置。

接下來的問題是,石濤說的“筆墨高秀”和陳曾壽說的“淡逸”究竟應當作何解讀?兩人用詞雖然有別,指向卻是相同的,都指向倪云林標舉的山水畫風范,所以,我們不妨到倪云林那里尋找答案。倪云林并無系統的畫學著作,只有兩處零星的繪畫心得引起了后世關注,一處是:“仆之所謂畫者,不過逸筆草草,不求形似,聊以自娛耳。”另一處說的是花鳥畫體會,與山水畫在畫理上可以互通有無:“以中每愛余畫竹,余之竹聊以寫胸中逸氣耳,豈復較其似與非,葉之繁與疏,枝之斜與直哉!或涂抹久之,他人視為麻為蘆,仆亦不能強辯為竹,真沒奈覽者何!但不知以中視為何物耳。”倪云林先說“逸筆”,再說“胸中逸氣”,而且與“不求形似”緊密聯系,這就告訴我們,他的繪畫創作,無論山水,還是花鳥,無非是要追求略形寫意、超凡脫俗的藝術品位。明人惲道生解釋這個“逸”字時說:“須知千樹萬樹無一筆是樹,千山萬山無一筆是山,千筆萬筆無一筆是筆,有處恰是無,無處恰是有,所以為逸。”這里顯然包含著畫家心無掛礙、物我兩忘,作畫于是不拘常法、妙手偶得,盡在有無之間的意思。清人秦祖永說得更加明白,“古大家筆精墨妙,方能為山水傳神,當其落筆時,不過寫胸中逸氣,雖意不在似,而形與神已躍躍紙上”,所謂的“胸中逸氣”,其實就是“意不在似”,就是要用簡逸而又精妙的筆墨寫出畫家心中的山水,“為山水傳神”。在中國的傳統繪畫理論中,這種藝術品位有著“逸品”或者“逸格”的雅稱,往往可遇而不可求。

如今討論“新安畫派”,最后的落腳點理應放在當代意義上,放在現實傳承上。明清之際,漸江和“新安畫派”宗法300年前的倪云林,不僅推崇他的生活態度、人格魅力、藝術思想,而且在很大程度上師承了他的繪畫風格、筆墨技法、圖像呈現,再現了文人畫的典范風貌。而當下,我們津津樂道于傳承400年前的“新安畫派”的話題,是否要重復先賢的傳承路徑,以再現“新安畫派”的畫風為己任?或者說,在現實條件下,我們應當怎樣繼承先賢和弘揚傳統?應當怎樣舉起“新安畫派”這桿旗?應當怎樣打好“新安畫派”這張牌?

在有些論家看來,“新安畫派”的繪畫風格顯得孤高、枯淡、瘦峭、荒寒,與他們的遺民身份密切相關,與他們作為遺民所擁有的氣節和風骨密切相關,借以表達對異族統治的無聲抗議。“從漸江的身世和其詩文里,不難看出他作為一個讀書人所具有的重名節、講骨氣、高孤剛直的精神品格,漸江這種心靈深處的‘遺民’之志,顯然對他后來的藝術取向產生了重要影響。”另有論家的意見略有不同,他們認為漸江出家時間是在明末,而非清初,所以與“遺民意識”并無關系;出家原因則是少年以來的向往,并受到士人階層中風靡的隱逸之風的影響:“辨清漸江的出家時間、出家原因,對研究其獨特的繪畫圖式語言具有極為重要的價值:漸江作品中所飄溢的孤寂、清冷氣息,并非如絕大多數研究者所說的那樣,是其所謂遺民意識的自覺流露,而他追隨元四家,也并非因為與元四家們有著共同的反抗‘異族統治’的情結。”前文已經指出,“新安畫派”所形成的繪畫風格,與漸江等畫家宗法元人,特別是宗法倪云林有關。而他們宗法和追隨倪云林,主要是人生遭際和藝術理想的碰撞,包含了遺民身份的因素,又不局限于“遺民意識”。但不管怎樣,當今所處的時代語境,已經與元末明初、明末清初大相徑庭,當今師法、傳承“新安畫派”,絕不意味著照葫蘆畫瓢,不加選擇地照單全收這種追求遺世獨立的畫風。我們贊成畫家擁有獨特的審美意識,但不贊成畫家追求出世,追求遺世特立,當今畫家不應逃避正在快速變化著的、充滿生機的社會現實,應當表達在時代變遷中感受到的激動、憧憬和新的發現。

應該承認,當下安徽畫壇急于傳承“新安畫派”,呼聲很高,成效卻不盡如人意。其中緣由,一方面是時過境遷,“新安畫派”的圖像模式并無在當代社會推而廣之的現實價值;另一方面,此起彼伏的口號聲,淹沒了優秀傳統文化的深層次傳承思考。我們面對“新安畫派”,研究、師法、擬寫他們畫作上的圖像呈現和筆墨技法特點都有必要,均屬有益,然而僅此尚且不夠,我們更加需要關注和追問的是:他們為什么要這樣呈現,而不是別樣呈現?這種呈現面貌得到了怎樣的藝術立場的支撐?我們以為,深刻地了解到這些,透徹地師法到這些,才算真正把握了“新安畫派”的當代意義。

許楚是漸江的摯友,對漸江為什么作畫有過解釋:“獨念師道根洪沃,超割塵涅,撫身立命,慨夫婚宦不可以潔身,故寓形于浮屠;浮屠無足與偶處,故縱游于名山;名山每閑于耗日,故托歡于翰墨。”這里用的是遞進關系,因為身逢亂世,漸江感到婚姻和仕宦都不足以志存高潔,于是遁入空門;在佛門里也苦于找不到知音,于是遨游名山大川;在名山大川里為了不虛度歲月,于是拈起畫筆,希望找到撫慰心靈的愉悅。換句話說,漸江經歷人生的多次選擇,最終體悟到自己的志向、情感和心靈只能寄托在繪畫當中。漸江作畫,說到底是發自心底的需求,從而畫出忠實記錄心跳的、如同心電圖一般的折鐵彎金的線條,畫面上飄蕩著清冷、淡逸的氣韻。今人呂少卿曾經仔細比較過倪云林和漸江的筆性和筆致,得出如下結論:“倪偏于‘靜逸’,漸則偏于‘冷逸’,這是漸江有別于倪瓚的、獨特的心靈表達。……漸江學倪,不僅僅斤斤計較于筆法、墨韻等所謂的技術傳承,而是在技法之上對心靈表達的追求!”很顯然,漸江和“新安畫派”的畫家們承接文人畫的傳統,重視“胸中逸氣”,強調“貴在寫心”,能夠把心靈表達傳遞在技法里,融入圖式中,完成了藝術的最高任務,也給了當代畫家最大的啟示。2018年10月,邱振中先生在一位青年書家作品展的開幕式上致辭,諄諄告誡一代青年書家,要處理好內心生活與書寫的關系,要把在這個時代體會到的激動、欲望和不安,自如地反映在書寫里。他提出一個很精辟的衡量標準:“你從這條線的起點看到這條線的結束,除了對技術上細心的控制以外,你有沒有看到下面,書寫的時候那種靈魂的顫動?”

漸江和“新安畫派”的畫家取法倪云林,不是一味在筆法、章法等處著力,而是結合了對天地造化的師法,在對自然山水的體味中尋求精神溝通和文化認同。漸江的《畫偈》中有一首經常被今人引用的詩,甚至被視為“新安畫派”的創作宣言:“敢言天地是吾師,萬壑千巖獨杖藜。夢想富春居士好,并無一段入藩籬。”對此,漸江還有過引經據典的詳細表述:“董北苑以江南真山水為稿本,黃子久隱虞山而寫虞山,郭河陽至取真云驚涌以作山勢,固知大塊自有真本在,書法家之釵腳漏痕,不信然乎?”“新安畫派”的另一主將查士標則認為,漸江繪畫風格的發展變化,在很大程度上歸功于他的“行萬里路”:“漸公畫入武彝(夷)而一變,歸黃山而益奇。昔人以天地云物為師,況山水能移情,于繪事有神合哉?”需要特別指出的是,在師法造化的問題上,“新安畫派”的先賢們絕非說說而已,淺嘗輒止,而是抱著尤為敬畏、尤為尊重的態度毫無懈怠,始終如一。例如漸江所畫的黃山,既不同于董源、巨然一路的柔曲潤澤的筆法,也不同于倪云林的“一水兩岸”的圖式,那種略見幾何形狀的山體框架,其中又有小幾何體的點皴和勾擦,無不來源于黃山山體紋理和結構的啟發。而漸江這樣畫,又是因為他與黃山朝夕相處,寢食相從,心心相印:“漸公自幔亭歸黃山,往來云谷、慈光間又十余年。掛瓢曳杖,憩無恒榻。每尋幽勝,則挾湯口聾叟負硯以行。或長日靜坐守潭,或月夜孤嘯危岫。倦歸則鍵關畫被,欹枕苦吟,或數日不出。山衲蹤跡其處,環乞書畫,多攢眉不應;頃忽滌硯吮筆,淋漓漫興,了數十紙,不厭也。”不唯面對黃山是這樣,所到之處都這樣,畢其終生都這樣,在那幅《江山無盡圖》(日本泉屋博古館藏)上,湯燕生寫有長跋:“余從師游最久,見師自壯至老,無問園居剎寓,一日廢畫與書不觀,則郁如負奇疚者,而尋山涉澤,冒險攀躋,屐齒所經,半是猿鳥未窺之境。常以凌晨而出,盡酉始歸,風雪回環,一無所避,蓋性情所偏嗜在是,雖師亦不自知其繇。”漸江和他的同道、弟子對天地山水畢恭畢敬,頂禮膜拜,畫出的山水畫灑落了大自然的雨露,浸潤了大自然的精華,他們的精神為今天的畫家樹立了高大的形象。

總而言之,無比忠誠內在的心靈表達,無比敬畏外在的自然造化,并把這些忠誠和敬畏鐫刻到筆端,滲透到留在紙絹上的每一處筆跡里,形成非我莫屬的個性畫風和崇高境界。這就是“新安畫派”留給當下的珍貴遺產,它所蘊藏的價值和昭示的意義,永遠不會過時。

清 漸江 山水梅花冊之十紙本水墨 22cm×14cm安徽博物院藏

清 漸江 山水梅花冊之十一紙本水墨 22cm×14cm安徽博物院藏