佛禪思想影響下的張即之寫經書法

文_楊曉瑞

曲阜師范大學書法學院

內容提要:張即之所處的南宋,從帝王到文士,均信奉佛學,佛學成為當時社會的熱點。同時,文化重建也成為當時的緊急要務,書法人才輩出,張即之就是其中一人。他將當時盛行的佛學研究和書法藝術相結合,通過當時廣泛傳播和有影響力的寫經書法確立了自己在南宋書壇的突出地位。本文通過分析張即之寫經書法的成因、佛禪思想在寫經書法的表現,窺探佛禪思想影響下的張即之寫經書法。

張即之出身名門,是南宋時期典型的文人士大夫,對禪宗十分熱衷。其表現為常處僧友,多以翰墨為佛事。特別是,他致仕后抄寫佛經,三十年不厭倦。張即之的書法既有中國文化的底蘊,又有文人墨客的書卷氣,還有著佛家超然物外的精神,是書法史中的瑰寶。

張即之(1186—1263),南宋后期書家,字溫夫,號樗寮。致仕前官至直秘閣學士,乞歸后,三十年來以園林之樂自適。體恤民情,見義必為。封歷陽縣開國子,食邑五百戶,賜金魚袋。年八十一而卒,贈正奉大夫。張即之的書法自幼受家風熏陶,后又上溯前人而窺得筆意。他在前人的基礎上糅合創新,使其寫經書法別具一格。

一、張即之寫經書法的成因

宋代是南北朝和隋唐以后佛教盛行的時代,有許多宗派,如禪宗、凈土宗、天臺宗和華嚴宗。禪宗興盛于唐代中期,發展到宋代,成為佛教的主要派別。宋室南遷后,政治經濟中心向南轉移,禪寺興修,僧侶人數增多,佛教成為一個熱點。在南宋的統治下,佛教教義深受士大夫階層追捧。這一時期的禪學逐漸變得普遍化,大量善于寫詩文的禪宗大師經常與官員或文人一起交流禪道,來往頻繁。

張即之致仕后,便退隱于翠嚴山,享受山林生活之趣,常與釋氏往來,互贈筆墨。在笑翁妙堪生前,張即之對其有所請托。淳祐元年(1241),笑翁妙堪在溫州江心時,張即之曾于亡父忌日抄寫《佛說觀無量壽佛經》一冊,請“笑翁妙堪長老受持讀誦,以伸嚴薦”。淳祐八年(1248)三月,笑翁妙堪圓寂,時年63歲的張即之親赴阿育王寺祭拜。祭文中略謂“憶我與師,兄弟莫擬,閱三十年,一日相似。師住南山,我添周行。扁舟絕江,眀發西陵。師亦至止,共載而歸”,表達出張即之對這位知己的深切憑吊之情。此外,張即之與笑翁妙堪弟子釋道璨交往甚密,他在《送一日本使者歸日本序》中說“淳祐戊申(1248)春,予自西湖來四明,既哭笑翁老子,遂訪樗寮隱君于翠巖山中。留十日,復歸徑山”,顯示出二人的友誼深厚。除此之外,張即之還有多位禪僧之友,有物初大觀、大歇和尚、西嚴了慧等。張即之著錄多為佛經,這與禪僧交往的經歷有很大關系。

張即之作經書,與其自身經歷和性情也有關。張即之常自作詩,《懷保步寺鏞公》詩云:“華嚴閣上夜談經,虎嘯風生月正橫。茶筍家常原有分,簪纓世路本無情。住間石屋容膝下,遇個詩翁便記名。”這反映出張即之不戀仕途、悠然自得之情,這與佛經中超然物外、隨緣自適的觀點相契。此外,張即之生活在南宋末年,此時國力衰微,政治腐敗日益嚴重,士大夫的意志頹唐,他需要精神上的撫慰與寄托,于是將佛經作為載體,以獲得內心的清凈。此外,張即之作為書法家,時人多委托他寫經書,如:“寶祐元年七月十三日。張即之奉為顯妣楚國夫人韓氏五九娘子冥忌。以天臺教僧宗所校本親書此經施僧看轉。以資冥福。即之謹題。時年六十八歲。明年歲在甲寅結制日,以授天童長老西巖禪師。”

二、佛禪思想在張即之寫經書法中的表現

張即之早期書法的風格還不夠成熟,水平高低不一;后期寫經書法下筆更簡捷凝練,以力取勝,整體風格也趨向成熟。歷代書畫著錄資料涉及張即之所書佛教經卷(冊)多種,計有《金剛經》《佛遺教經》《華嚴經》《度人經》《楞嚴經》等。明人安世鳳《墨林快事》云:“樗寮,昔人斥為惡札。今詳其筆意,亦非有心為怪。惟象其胸懷,元與俗情相違逆,不知有勻圓之可喜,峭挺之可駭耳。”在張即之眾多寫經作品里,除了取唐法、尚宋意,在用筆結體上大膽創新外,他精于佛事,耽于翰墨,佛禪思想影響了他的書法創作,使其書法格調和意蘊不同一般。

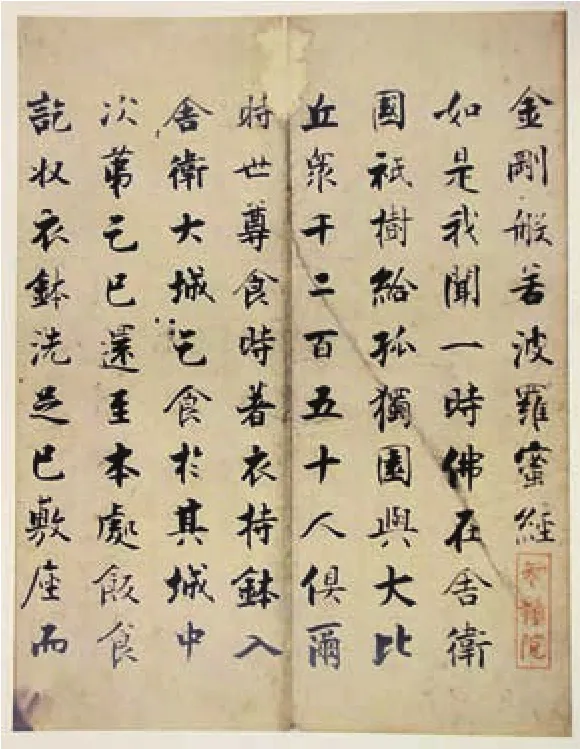

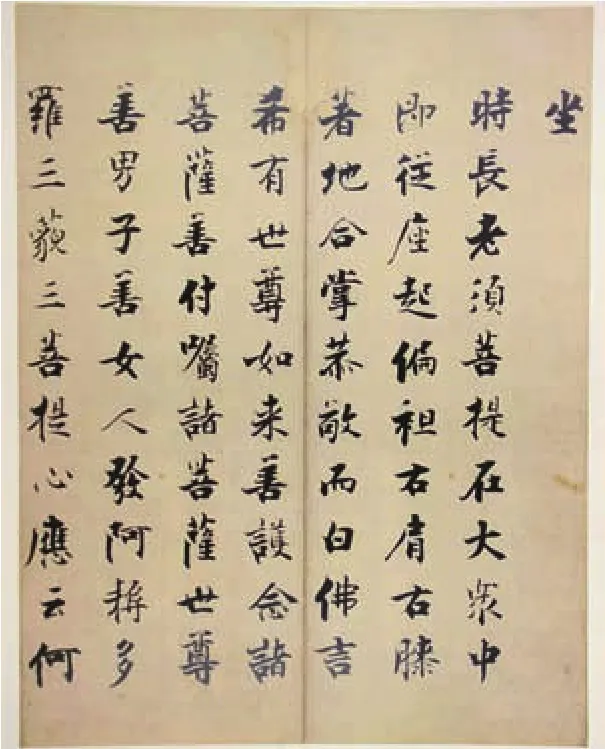

(一)書為心畫

書法依靠筆墨線條表達性情,依靠線條的游動、變化抒寫作者的心靈與精神氣象。張懷瓘《文字論》有言:“文則數言乃成其意,書則一字已見其心,可謂得簡易之道。”書法不僅能體現技法的高低,還能反映出個人的心靈世界、精神氣象。張即之在寫經前精選善本,心正氣和后才下筆。他抄經不僅有為家人資冥福之意,還希望在黑暗的統治下留有一方心靈凈土。他將慰藉寄托在抄經上,虔誠謹嚴地對待佛事,以字的“形”表達自己的“心”,心手相印,形神交融,努力實現“形”與“心”的統一。釋從定曾記載張即之數次書寫《金剛經》:“樗寮實宋末名士,篤信佛承,手書金剛經三十二分,一字一劃,端嚴勁麗,非攝心專妙。”此言最后五字體現出張即之書寫時安靜專注,凝思靜慮,無一字跳脫于準繩,思緒跳躍時筆畫間“變起伏于峰杪”。正所謂“禪即是心,心即是禪”,張即之寫經不再局限于字的表面,而是用靜思維去體會書禪合一,超出于法而達到新的審美境界。(圖1、圖2)

圖1 張即之 金剛經(局部一)日本京都智積院藏

圖2 張即之 金剛經(局部二)日本京都智積院藏

(二)妙悟

張即之少以父蔭而得官,但其性情孤高,有避世之意。《桃源鄉志》對張即之有記載:“素善翰墨,晚年益悟,神動天隨,當世寶之。”而張即之寫經精品大多在晚年完成。不難看出,張即之善悟,對書法本質有透徹的洞察能力。《佛遺教經》作為張即之后期作品,古拙自然,氣息綿長,謹嚴之處隨意灑脫,交接之處映帶通暢,較前期所作《華嚴經》更為成熟。《佛遺教經》是一卷堪稱精美與經典的寫經作品。拋棄單純的尚古思維,張即之的寫經無論在藝術形式還是在筆法上都超越了唐代經生書手的寫經之卷。書法風格的成熟離不開他的“悟”,正是在“悟”中,他表達了自己對書法的審美認知,實現了人書俱老。悟是書法家天資、人格、德行、學識等內外功夫的綜合修養。禪與書法因“悟”而緊密聯系在一起,禪在藝術形式上有了新的表達,書法在內涵上有了新的擴充。張即之在長期的實踐中探索書道玄妙,通過禪定式的凝思,逐漸形成了自己特有的書法審美觀。

(三)以禪入書

張即之以禪趣、佛理入書,書禪結合,空靈靜寂的禪宗思想映射在他的筆下變成了方圓兼用、虛實相生、剛柔并濟、欹正相依的用筆特征。張即之的寫經作品,透露出一股“靜”氣,這種靜并不是如死寂的水面一般波瀾不驚,而是靜中有動、動中有靜。如在《楞嚴經》中,字的輕重疾徐,點畫的顧盼相生,章法的疏朗開闊,營造出清勁絕人、蕭疏空靈的禪境。王文治曾評價張即之:“于文字布施可謂精進頭陀矣。”所謂的“文字布施”乃是佛教三施中的“法施”,也是大乘菩薩的“筆墨施”的佛教信仰之表現。這說明張即之耽于佛禪,將寫經與佛禪結合起來,擺脫以往寫經書法刻意工整之感。同時,他抄書時的不激不厲、敬畏端嚴也使其寫經書法有禪意、禪味。以禪入書,書有了生氣;書法也反作用于禪,使其玄妙的奧義變為書意境象。

(四)臻入化境

境界,不是一般書寫過程中的用筆結字等基本技法,也不是書寫過程中的動作姿態,而是一種內在氣質的流露,是一種人生境界的展示。這需要人在長期的探索中獲得,它是險絕后的平正,是絢爛至極歸于平淡。張即之晚年所寫經書,氣韻更為通暢,在歸于平正后又透出幾分簡淡。且張氏曾多次書寫《金剛經》,他筆耕不輟,反復抄錄經書,到了晚年依然有新貌。在南宋不安定的背景下,張即之書寫時仍能保持平靜,并潛心修禪,書法與個人精神實現了統一,觀賞者從這些寫經作品中也能獲得圓滿的體悟。張即之晚年寫經毫無懈怠,并能沉淀心性,返璞歸真,已達到梵我合一的境界。

張即之將當時盛行的佛學研究和書法藝術相結合,通過當時廣泛傳播和有影響力的寫經書法確立了自己在南宋書壇的突出地位。他的寫經書法不僅有較高的書法價值,還具有較高的佛學研究價值。同時,張即之虔誠寫經、專心佛事的表現,也使得南宋禪僧對士人文化重視起來。

三、張即之寫經書法的影響

注釋

①見郭子章撰、釋畹荃輯《明州阿育王山志續志》。此文篇首云“淳熙八年,歲次戊申”,屬誤刊。“戊申”非“淳熙八年”,而為淳祐八年,正是妙堪去世當年。大觀所撰《行傳》亦說此年。