東江下磯角樞紐船閘上引航道口門區通航水流條件試驗研究

彭永勤,彭 濤

(1.重慶交通大學,重慶400016;2.中煤科工集團重慶設計研究院,重慶 400016)

船閘上下游引航道與河流相連接的口門區及連接段是過閘船舶(隊)進出引航道的咽喉,船閘引航道口門區水流條件是影響船舶航行安全和通航效率的重要因素,因此研究改善船閘引航道口門區水流條件具有重要意義。國內已有大量對引航道通航水流條件進行研究的成果:張緒進等[1]對郁江貴港樞紐二線船閘上引航道口門區通航水流條件進行研究,主要針對貴港河段河道窄深、口門區布置處于兩彎道連接的過渡段、邊界條件對上引航道口門區通航水流條件影響較大的問題進行研究,提出一、二線船閘共用上引航道、適當加長原一線導航墻長度的措施,改善了口門區的水流條件;劉中峰等[2]對孟洲壩樞紐二線船閘上引航道通航水流條件進行研究,認為采用加長隔流墻并設置透水段等措施對方案進行優化,口門區通航水流條件得到明顯改善,且船模通航試驗顯示船舶操縱參數未超出規范限值,可滿足安全通航要求;王云莉等[3]對北江濛里樞紐上游引航道通航水流條件進行了研究,提出一、二線船閘分開布置,二線船閘外導墻延長至375 m,堤頭段開孔的方案.改善了上游口門區及連接段的斜流、回流等不利流態;周玉潔等[4]對犍為航電樞紐船閘上引航道口門區通航條件進行研究,提出減短外導墻長度、導墻開孔的方案,改善了上游口門區通航水流條件;黃明海[5]和黃國兵等[6]采用二維非恒定流數學模型,模擬了三峽工程上、下游引航道在不同布置方案和各種樞紐運行方式下的引航道內非恒定水流;李一兵等[7]通過對通航水流條件、實船航行情況和船模航行試驗資料的分析,提出修筑隔流堤對改善葛洲壩三江下引航道口門區通航條件是有效的;李明德等[8]通過對株洲樞紐船閘下引航道口門區及連接段的河道右岸灘地采用綜合整治措施,較好地解決了下引航道口門區及連接段通航、淤積等問題;朱紅等[9]對順直河段船閘下游引航道口門區在無、有導流墩情況下的水流條件進行概化試驗研究,認為導流墩是削弱口門區回流、減小橫向流速的有效工程措施;黃倫超等[10]對株洲航電樞紐工程施工期通航水流條件進行了研究。從國內研究現狀可知:上引航道位于庫區,主要通過加長隔流墻、導墻開孔等措施改善口門區通航水流條件;下引航道位于減脫水段,主要通過疏浚開挖、加長隔流墻等措施改善口門區通航水流條件。

為研究下磯角樞紐船閘上引航道通航水流條件,并提出優化改善措施,筆者基于2019年開展的東江河源—石龍航道擴能升級工程下磯角樞紐水工模型試驗研究成果[11],提出開挖壩上游右岸凸嘴、縮短庫區右岸副壩長度、優化副壩端頭與山體的連接形式和縮短上引航道長度等措施對上引航道口門區通航條件進行改善。

1 工程概況

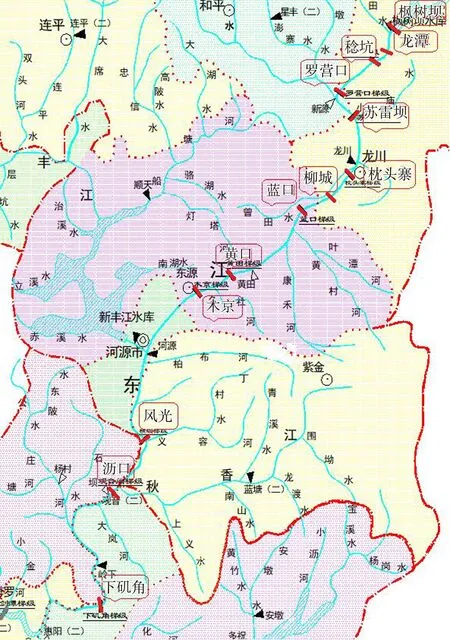

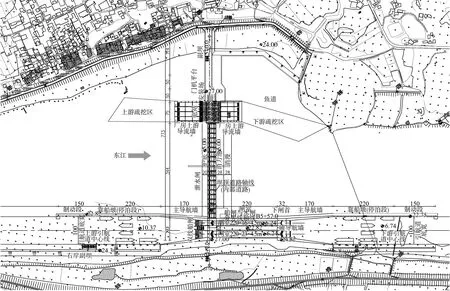

擬建的下磯角樞紐位于廣東省惠州市上游約34 km的東江干流上,是東江干流上的第13個梯級(圖1)。主要建筑物從左至右依次為左岸副壩、門機平臺、電站安裝場、主廠房、20孔泄水閘、雙線船閘及右岸副壩(為保護右岸基本農田修建的堤壩),總寬度為773 m(圖2)。水庫正常蓄水位為17.74 m,設計洪水位為22.82 m,校核洪水位為23.64 m。擬建泄水閘共計20孔,閘孔寬14 m,閘后接長28 m、深2.5 m的消力池;擬建雙線船閘有效尺度分別為220 m×23 m×4.5 m(長×寬×檻上水深)和220 m×16 m×4.5 m;電站裝機4臺燈泡貫流式機組,總裝機容量28 MW。

圖1 東江水系及梯級樞紐布置

圖2 下磯角樞紐平面布置(單位:m)

根據航運規劃、航道規劃、水運量預測、船型等要求,東江干流上的下磯角樞紐工程通航等級為Ⅲ等,船閘設計代表船型為1 000噸級貨船,代表船型尺度為49.9 m×12.8 m×2.3 m(長×寬×吃水),船閘最高通航水位按10 a一遇洪水水位確定,對應流量為7 600 m3/s,最低通航水位保證率為95%。船閘引航道及口門區最大表面縱向流速不超過2.0 m/s,橫向流速不超過0.3 m/s,回流流速不超過0.4 m/s。

2 模型設計與相似性驗證

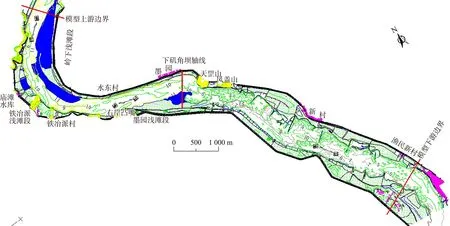

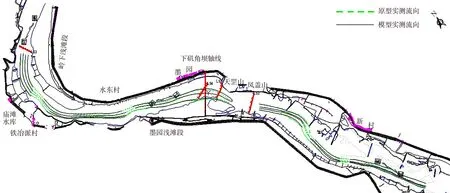

建立1:100比尺的物理模型,模型范圍從壩軸線上游約5.0 km開始至壩軸線下游約5.5 km為止,模擬原型河道總長約10.5 km,對上引航道口門區通航水流條件進行研究。模型進口位于嶺下淺灘的順直段,包括上游鐵冶派急彎段和上游1.3 km右岸凸嘴(圖3);模型出口位于橫瀝鎮漁民新村。模型進出口均有足夠長的順直過渡段,能夠確保工程河段水流條件的相似性。

圖3 下磯角樞紐河段河勢

河道模型的制作以斷面板法為主,同時輔以等高線法相配合。模型底部填筑塊石與河砂混合料,表層采用水泥砂漿抹面進行硬化處理,泄水閘及電站等樞紐主要過水建筑物用有機玻璃板制作。在模型平面上用三角網和主、副導線進行控制,高程由水準儀進行測定。制模河段全長約10.5 km,共塑造190個斷面控制河道地形,斷面間距60~80 cm(模型值)。對局部地形變化較大的河段和部位適當加密斷面板,并輔以等高線法相配合,以準確控制河床地形。制模過程中嚴格控制精度,制模結束后進行系統的檢驗,以確保模型平面誤差小于0.5 cm(模型值),高程誤差小于1 mm(模型值),且不存在系統誤差,從而保證了模型與原型河床達到幾何相似的要求。

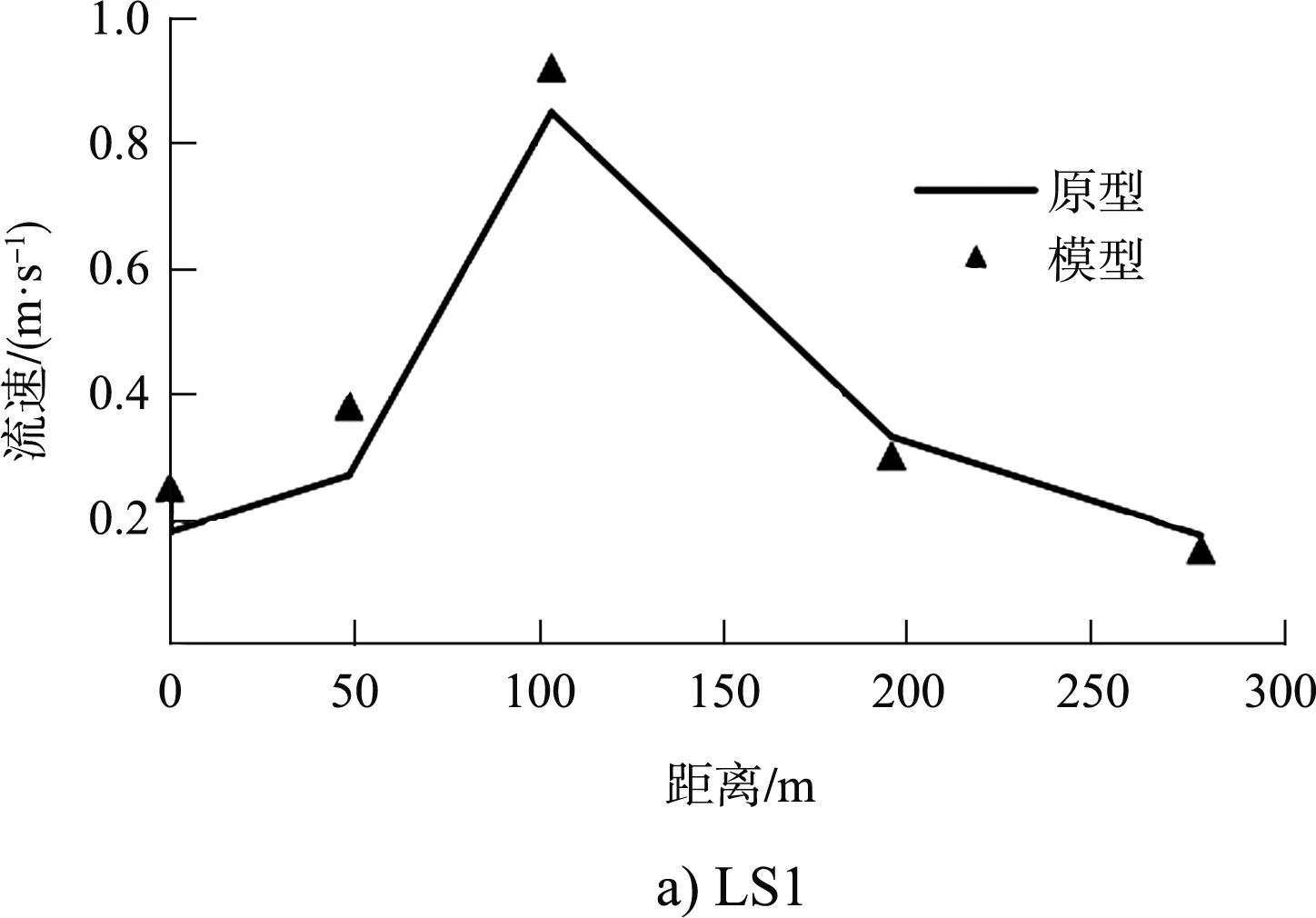

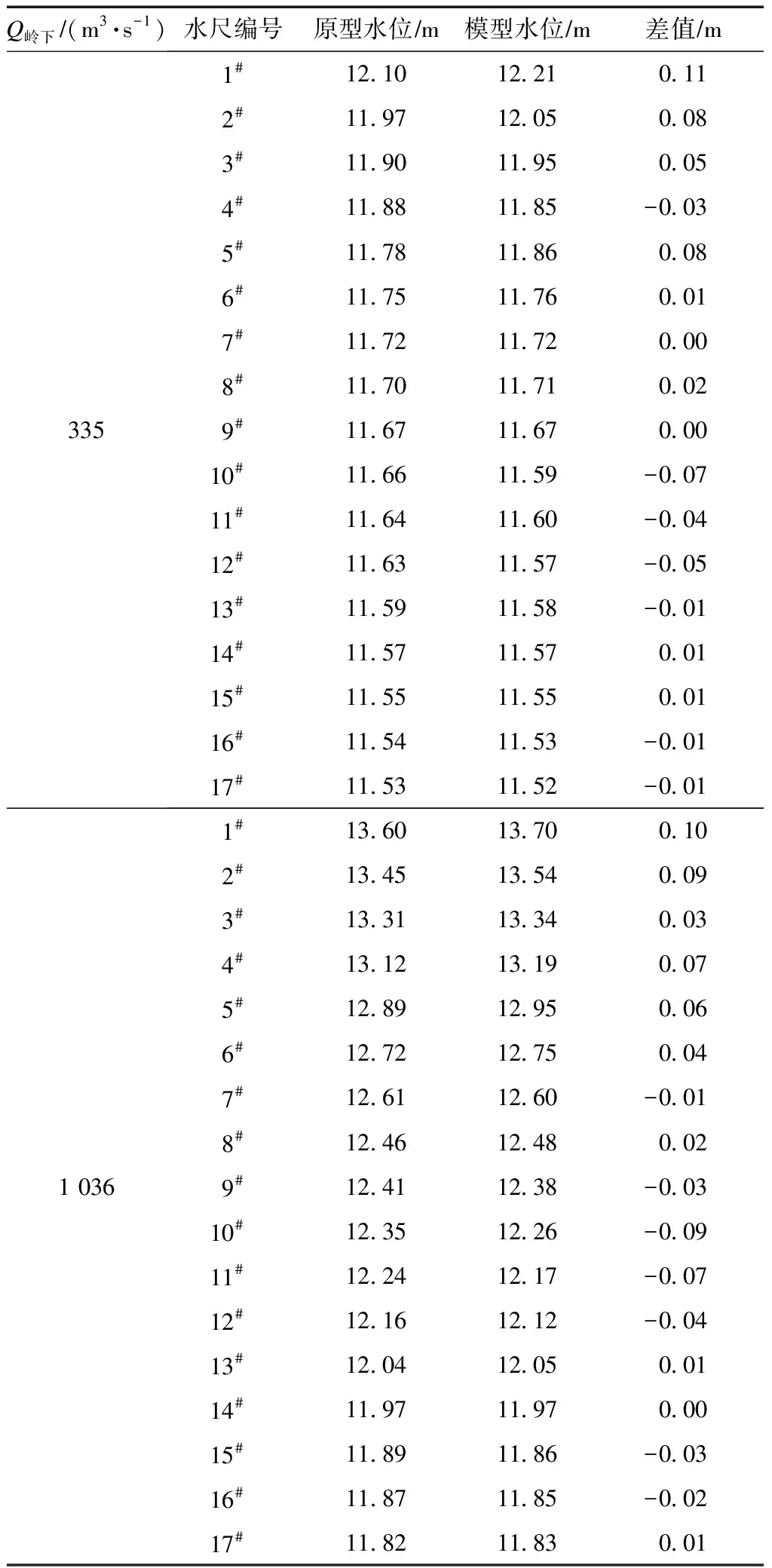

為滿足樞紐模型試驗研究和驗證的需要,模型中共布置17對水尺,水面線、流速驗證試驗所采用的原型觀測流量為335、1 036 m3/s。模型水面線驗證成果見表1,斷面流速驗證成果見圖4,流向驗證成果見圖5。

圖4 下磯角樞紐模型斷面流速驗證

由表1可知,除個別水尺水位與原型水位相差達到0.11 m外,其余大部分水尺相差均在±0.1 m以內,說明模型河道與原型河道基本上達到了阻力相似的要求。

表1 下磯角樞紐模型水位驗證

由圖4可知,除個別測點略有差異外,其余絕大多數測點模型實測的流速值與原型值相差很小,差值基本控制在10%以內,說明模型河道流速的大小及分布與原型河道基本相似。

由圖5可知,各河段模型表流流線與原型基本重合,說明模型表面流向與原型基本一致。因此,模型河道的表流流速流向與原型河道基本相似。

圖5 下磯角樞紐模型斷面流向驗證

綜上所述,下磯角樞紐模型的比尺和范圍合理。模型相似性驗證結果說明,該模型達到了幾何相似、河床阻力相似和水流運動條件的相似要求,可以在此基礎上開展對下磯角樞紐工程方案的試驗研究工作。

3 設計方案船閘上引航道口門區的通航水流條件

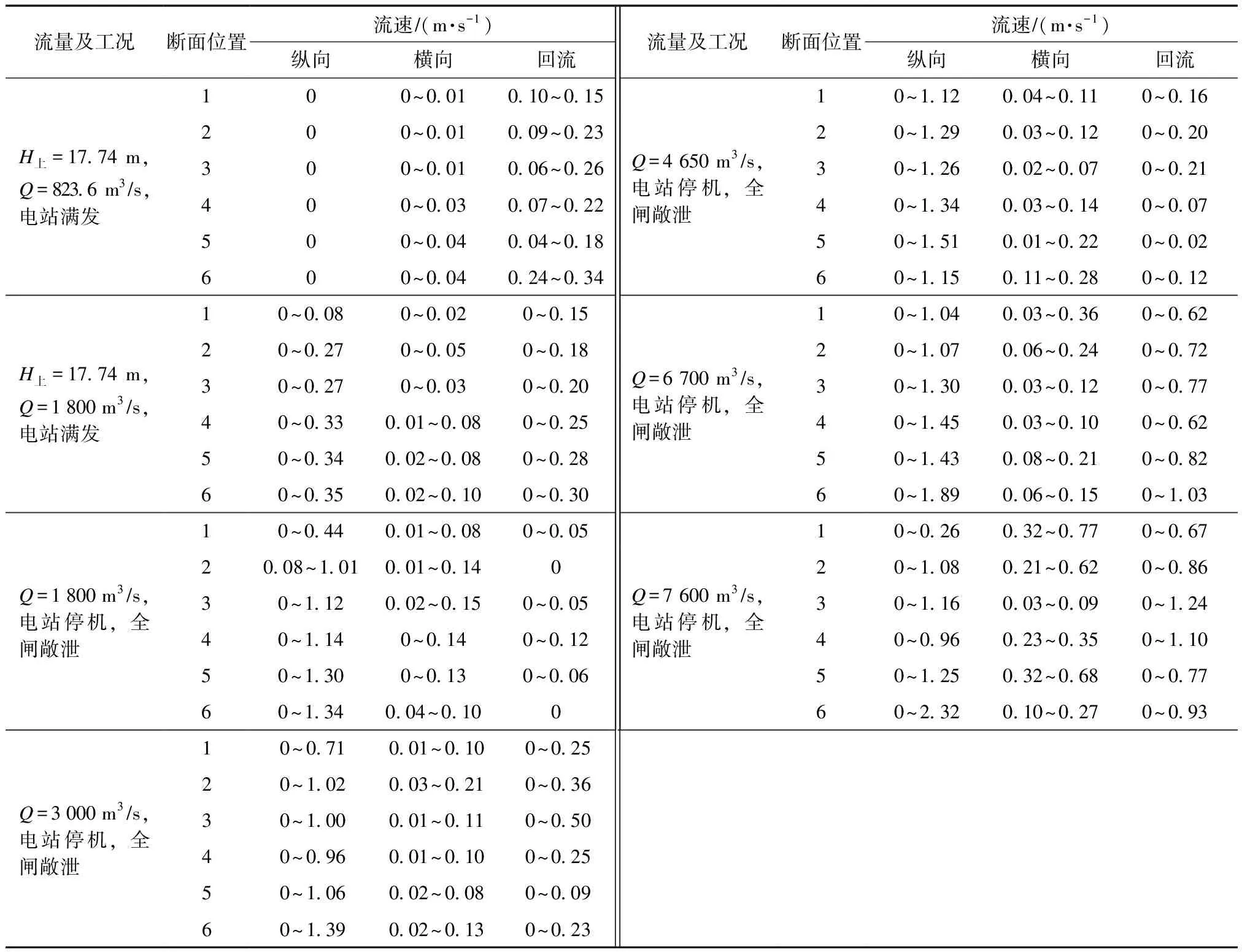

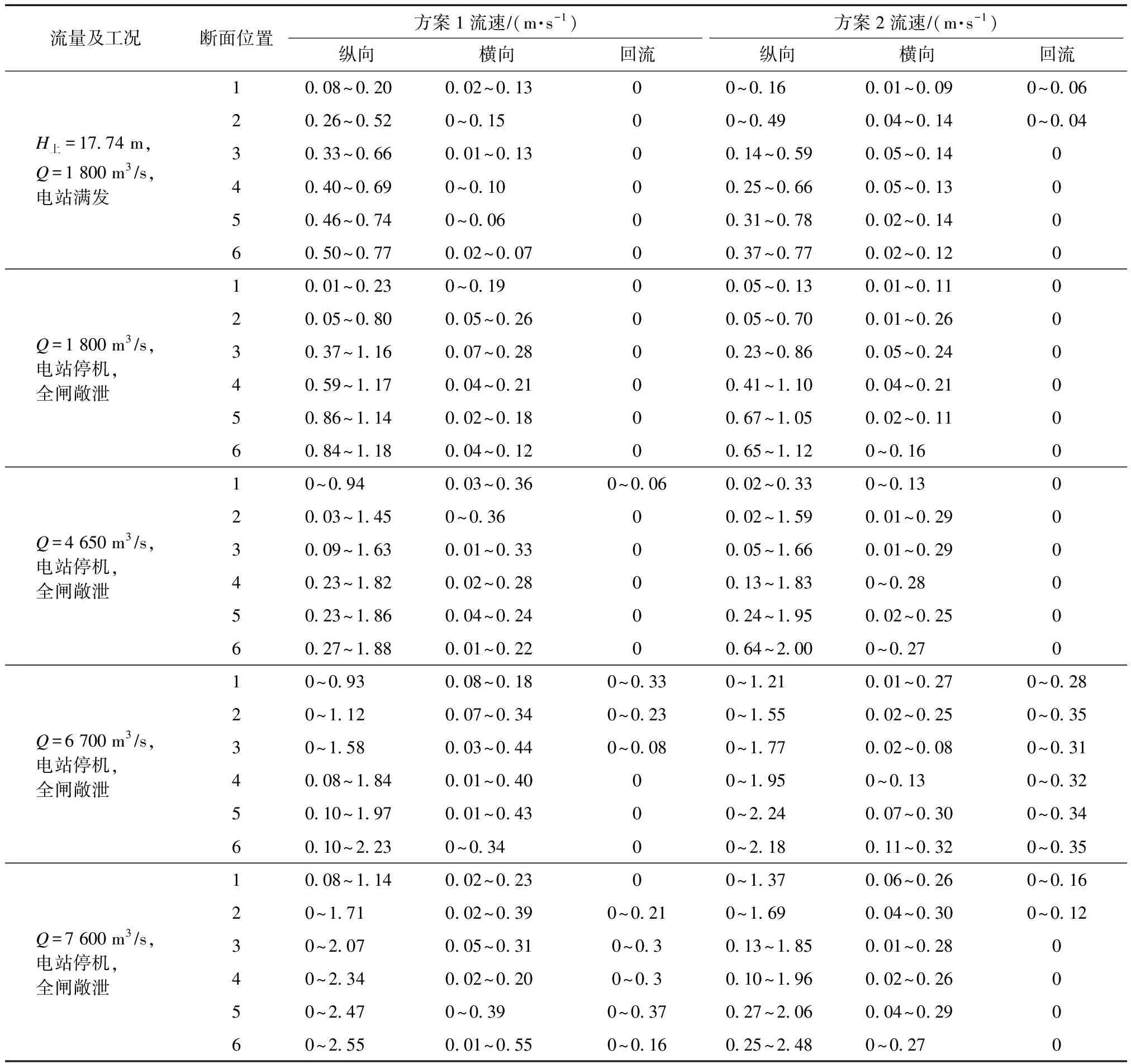

根據設計擬定的水庫運行方式、樞紐通航論證和規范規定,確定船閘上引航道口門區通航水流條件的試驗工況(表2)。各測流斷面縱橫向流速變化范圍見表3。Q=7 600 m3/s時船閘上引航道口門區水流流態見圖6。

表2 船閘上游引航道口門區通航水流條件試驗工況

表3 設計方案船閘上引航道口門區縱、橫向流速

圖6 船閘上引航道口門區水流流態(Q=7 600 m3/s)

上述試驗表明:在流量Q≤1 800 m3/s、水庫保持正常蓄水位17.74 m運行、電站發電的情況下,整個上游庫區的水流均較為平靜,上引航道口門區及連接段的通航水流條件好;在流量1 800 m3/s

4 優化調整方案船閘上引航道口門區的通航水流條件

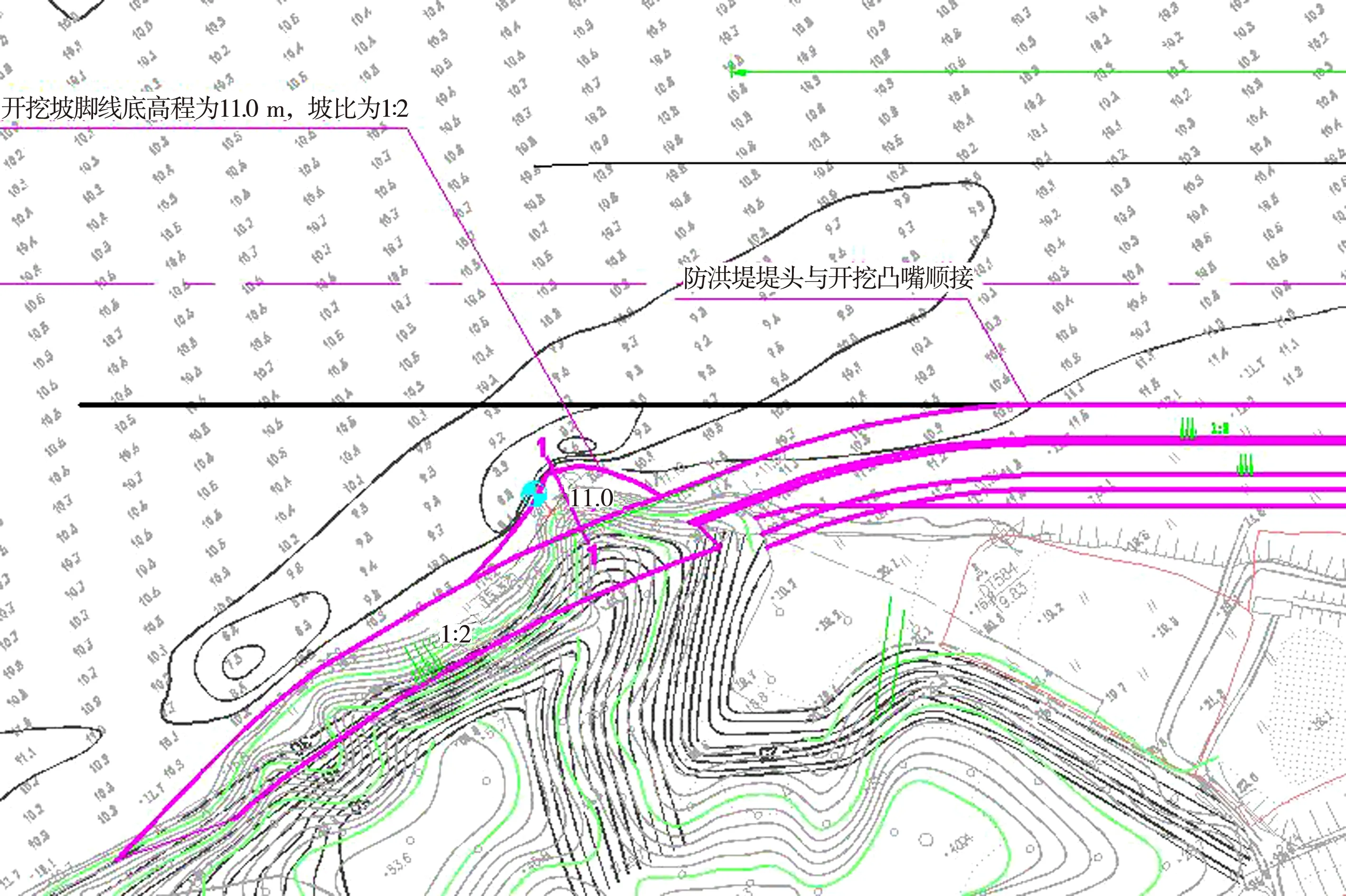

優化調整方案主要是通過壩上游右岸凸嘴采取開挖措施(2種開挖方案進行比較),同時縮短庫區右岸副壩長度,并優化副壩端頭與山體的連接形式,縮短上引航道長度,以達到調順上引航道口門區通航水流條件的目的。其主要修改措施如下(圖7)。

圖7 優化調整方案平面布置

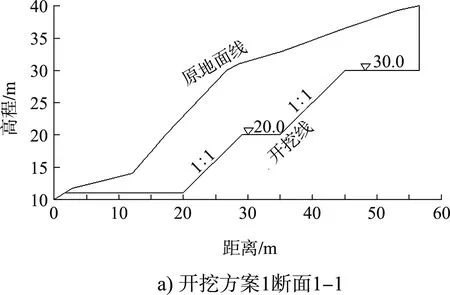

1)對壩上游右岸凸嘴(距壩約1.3 km)采取開挖措施。①開挖方案1(對應優化調整方案1):開挖坡比1:1,坡腳高程11.0 m,兩級臺階高程分別為20、30 m,見圖8a);②開挖方案2(對應優化調整方案2):開挖坡比1:2,坡腳高程11.0 m,見圖8b)。

圖8 凸嘴橫斷面開挖

2)縮短庫區右岸副壩長度,并優化副壩端頭與山體的連接形式,以減小凸嘴和副壩端頭的挑流對上引航道口門區通航水流條件的影響。將副壩長度縮短至1 032.54 m,使整治后的上游凸嘴岸線與右岸副壩平順銜接,以減小其挑流對口門區水流條件的影響。

3)將船閘上引航道減短100 m,減短后的上引航道總長度為440 m。

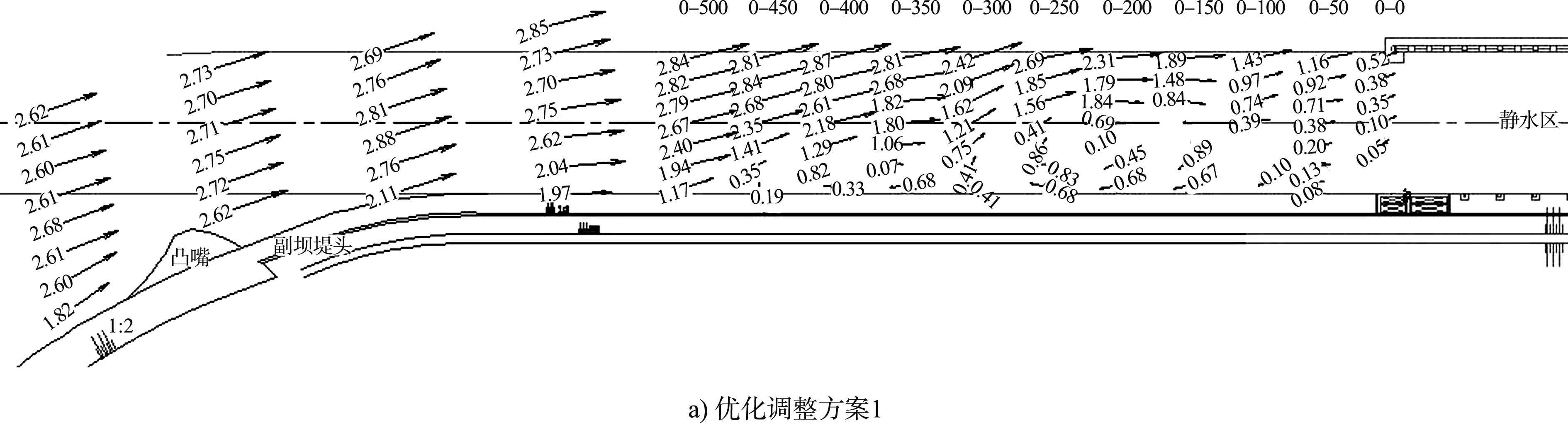

對于2種優化調整方案,試驗實測了各工況下的流速分布資料(表4),Q=7 600 m3/s下試驗結果見圖9。由實測流速分布資料與流態觀測結果可知:優化調整方案1在4 560 m3/s 表4 優化調整方案時船閘上引航道口門區縱、橫向流速 圖9 船閘上引航道口門區水流流態(Q=7 600 m3/s) 1)下磯角樞紐建成后,因壩上游1.3 km處凸嘴及右岸副壩端頭的挑流影響,在下游右側(靠岸側)的上引航道口門區形成回流區,使橫向流速和回流流速嚴重超標。 2)通過對壩上游右岸凸嘴進行開挖、縮短庫區右岸副壩長度,并優化副壩端頭與山體的連接形式、縮短上引航道長度等優化調整措施進行方案比選,確定下磯角樞紐船閘上引航道布置推薦方案為優化調整方案2。 3)在推薦方案下,Q≤7 600 m3/s(P=10%)的各級通航流量工況時,船閘上引航道口門區的水流相對較平緩,其各項流速指標均完全滿足規范要求,較好地解決了口門區橫流和回流較大的問題,取得了較好的效果。

4 結論