與美發(fā)師聊聊書(shū)

GULU

A.S.拜厄特,英國(guó)著名女作家、文學(xué)評(píng)論家

“那天她走進(jìn)呂西安發(fā)廊是因?yàn)樗高^(guò)玻璃窗看見(jiàn)了那幅畫(huà),《粉紅色裸體》。”英國(guó)作家A.S.拜厄特在短篇小說(shuō)《美杜莎的腳踝》中,用一個(gè)發(fā)生在發(fā)廊里的故事,將中年知識(shí)女性的焦慮和壓抑展現(xiàn)得淋漓盡致。

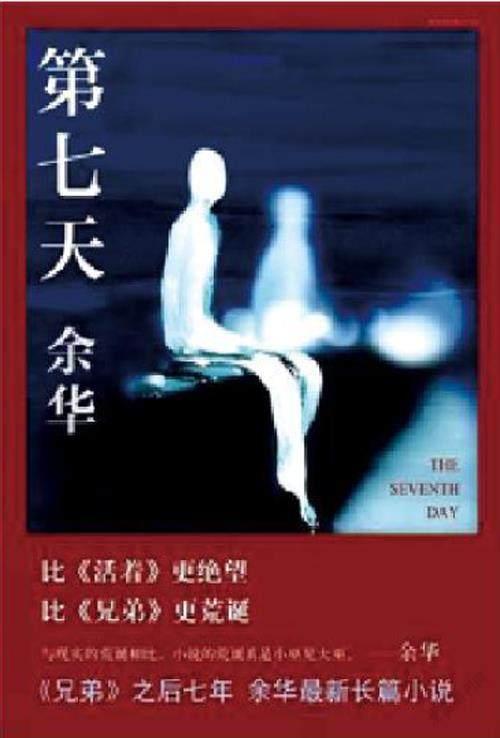

《第七天》(余華)

余華,中國(guó)當(dāng)代作家

在蘇珊娜兒時(shí)的記憶里,從發(fā)廊走出來(lái)的母親,頭上“如同頂著一大堆蠟制的水果”,而當(dāng)她做完發(fā)型從鏡子里打量自己時(shí),看到的是母親當(dāng)年“既局促又虛假”的樣子,青春已逝的絕望終讓蘇珊娜感到崩潰。誰(shuí)不懼怕“美杜莎”的蛇發(fā)呢?我一直留長(zhǎng)發(fā)的原因,就是為了盡量減少去發(fā)廊的次數(shù)。但那天走進(jìn)“尚夏美業(yè)”,是因?yàn)橥高^(guò)玻璃窗我看見(jiàn)了那本書(shū)——《第七天》。不是時(shí)尚類雜志而是余華的書(shū)出現(xiàn)在等候椅上,讓我對(duì)這家不起眼的美發(fā)店充滿了期待,于是推門(mén)而入。

等候時(shí),我一邊翻看《第七天》,一邊和店主“尚夏”聊起來(lái)。她說(shuō)自己喜歡看書(shū),沒(méi)有顧客上門(mén)時(shí),都在看書(shū)。之前讀的書(shū)是《浮生六記》,“我覺(jué)得沈復(fù)寫(xiě)出了經(jīng)歷,沒(méi)寫(xiě)出感觸”。雖然“尚夏”對(duì)《第七天》依然是“理解不進(jìn)去”,但她仍堅(jiān)持每天讀一段,希望在第N天能讀完它。

我記得《第七天》里有一段純真且悲哀的愛(ài)情故事:鼠妹生前和男友在一家發(fā)廊打工,做著“錢(qián)少活累的工作”。因?yàn)槟杏阉土松秸謾C(jī),鼠妹自殺了,為了讓她有個(gè)安息之地,男友用賣腎的錢(qián)給她買了一塊墓地。可就在他也來(lái)到九泉之下那天,鼠妹永久地安息了,他們連最后一面都沒(méi)能見(jiàn)上。

《第七天》自出版以來(lái)便受到熱議,學(xué)者們對(duì)它“到底是扛鼎之作還是平庸之作”爭(zhēng)論不休。我想,能出現(xiàn)在一家不起眼的發(fā)廊里,被一雙沾滿碎發(fā)的手輕輕翻閱,《第七天》就是成功之作。

A.S.拜厄特在阿姆斯特丹演講

市圖書(shū)館距離這家店只有兩站地,我建議她去那里借書(shū)讀,但她說(shuō)還是自己買書(shū)讀更安心。

“尚夏”問(wèn)我在看什么書(shū)?我向她講起《美杜莎的腳踝》,并說(shuō)作者認(rèn)為發(fā)型師已成為新一代靈魂治療師。“尚夏”拿起手機(jī),要把書(shū)名記下來(lái),這讓我想起小說(shuō)中,發(fā)型師呂西安放下剪刀,將蘇珊娜告訴他的作家的名字“記在了一本淺灰色的皮面本子上”。

通過(guò)書(shū)去看清身處世界的倒影,去了解自己平凡且渺小的人生,當(dāng)兩個(gè)愛(ài)書(shū)的人在發(fā)廊相遇,書(shū)會(huì)成為她們共同的靈魂治療師。

蛇發(fā)女妖美杜莎

“尚夏”將我的中年長(zhǎng)發(fā)剪成蓬松自然的短發(fā),回家見(jiàn)到我先生時(shí),他說(shuō):“這發(fā)型至少讓你年輕了二十歲!”《美杜莎的腳踝》的結(jié)尾,當(dāng)蘇珊娜的丈夫看見(jiàn)她時(shí),也說(shuō)了同樣的話——“尚夏”將美杜莎剪掉“杜莎”,僅留下適合的“美”。