湘潭市某渠道水體致黑臭因素分析研究

徐文亮 伍澤廣 王旭 梅華賢

(湖南科技大學化學化工學院 湖南湘潭 411201)

0 引言

黑臭水體在我國城市中廣泛存在,已經成為一種嚴重的城市病。城市黑臭水體除污染水質、散發惡臭外,其滋生的微生物導致黑臭水體周邊空氣污染,甚至引發個體疾病或暴發傳染性疾病[1]。國內外有關黑臭水體的研究大多集中在評價模型及黑臭治理方面[2],對水體黑臭產生的水質參數范圍和環境條件尚不明確。

湘潭市某渠道水體水質檢測指標按照城市黑臭水體污染程度分級標準[3],屬于重度黑臭水體。本文以投加該渠道黑臭水體菌群自制的黑臭水為研究對象,分析水體黑臭形成的水質和環境條件影響因素,并運用正交實驗方法探究各因素間的主次關系及最優水平組合,從而找出水體最容易發生黑臭的水質及環境參數,為制定全面、科學、經濟的黑臭水體治理方案提供一定的理論支持。

1 實驗部分

1.1 實驗原料

黑臭水體樣品采自湘潭市某渠道(112.924837°E,27.896026°N)。樣品冷藏運回實驗室后,水樣經9 cm 的中速濾紙過濾,將濾液靜置2 h,取上清液為黑臭水混合菌液,于冰箱4 ℃下經無菌操作后的150 mL 無菌錐形瓶中保存備用。泥樣保存在5 L 具塞玻璃缸中,常溫避光。

1.2 實驗方法與步驟

(1)影響水體發黑的單因素分析實驗。根據水源地水質實際情況并參考相關文獻中黑臭水COD、總氮(TN)、總磷(TP)以及天然水中無機物離子濃度范圍(COD:101 mg/L~486 mg/L,TN:31 mg/L~85 mg/L,TP:15 mg/L~113 mg/L,Fe2+:0.03 mg/L~23.10 mg/L,Mn2+:0.02 mg/L~18.90 mg/L)[4-7],設定本實驗模擬水樣中各水質因子參數范圍。在自制人工黑臭水的基礎上,對總有機碳(TOC)、TN、TP、底泥泥量、Fe2+濃度和Mn2+濃度6 個因素設置不同的濃度梯度,TOC 濃度梯度為0 mg/L、50 mg/L、100 mg/L、150 mg/L、200 mg/L;TN 濃度梯度為0 mg/L、25 mg/L、50 mg/L、75 mg/L、100 mg/L;TP 濃度為0 mg/L、20 mg/L、40 mg/L、60 mg/L、80 mg/L;底泥泥量為0 mg/L、200 mg/L、400 mg/L、600 mg/L、800 mg/L;Fe2+和Mn2+濃度梯度均為0 mg/L、5 mg/L、10 mg/L、15 mg/L、20 mg/L。

將超純水加熱煮沸除去溶解氧,轉移至經滅菌處理的潔凈錐形瓶靜置冷卻,加塞待用。按照配方配制水樣,分別裝滿于500 mL 帶內塞的玻璃瓶中,將其經高溫蒸汽滅菌處理,恒溫生化培養箱中靜態培養24 h 檢驗培養基無雜菌后分別接種已制備好的混合菌液5 mL,28 ℃恒溫靜態培養10 d。每組樣品設置3 個平行樣,每隔1 d 測定其色閾值。

(2)水體致黑致嗅的多因素正交實驗。在單因素實驗基礎上,設計正交實驗考察影響因素之間的相互作用關系以及它們對黑臭水形成的影響情況,具體操作步驟與單因子實驗相同。

(3)測定方法。單因素實驗與正交實驗檢測的水質指標為色閾值(CH)與臭閾值(TON),色閾值測定采用三激勵值法[8-9],臭閾值測定按照《水與廢水監測分析方法(第四版)》中臭閾值法[7]。根據文獻,本文黑臭水判斷臨界標準為色閾值CH=21.5[10-11],臭閾值TON=15[12-13]。

(4)數據統計與分析。實驗數據的圖表分析采用軟件Origin 2020;正交分析實驗采用數據處理方法為極差分析與方差分析,P<0.10 為差異顯著,P<0.05 為差異極顯著。

2 結果與討論

2.1 影響水體發黑的單因素分析

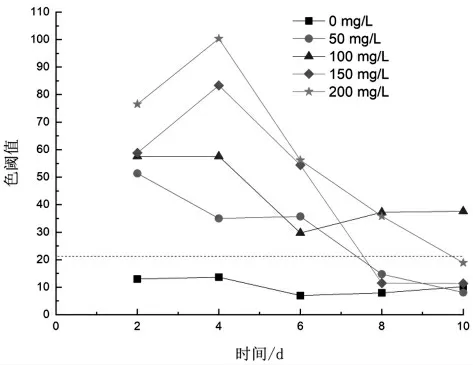

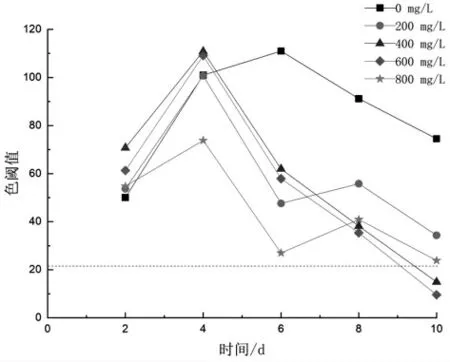

(1)TOC 對水體發黑的影響。為了研究TOC 對水體發黑的影響,研究了TOC 在不同濃度、時間條件下對水體色閾值的影響,結果見圖1。從圖1 可以看出,在不同TOC 濃度下,除TOC濃度為0 的水樣色閾值均在15 以下外,其他各實驗組水樣的色閾值均隨時間延長先增大后減少。在100 mg/L~200 mg/L 的TOC 濃度條件下,色閾值均從第2 天開始增大,至第4 天達到峰值,然后隨時間延長而遞減,該實驗現象與黑臭水菌群生長曲線的遲緩期、對數期、穩定期及衰亡期的生長規律基本吻合。隨著TOC 濃度的增高,實驗后期色閾值隨時間的延長衰減程度而增高,可能是因為培養至第4 天黑臭水菌群由于養分充足,生存環境良好而進入生長對數期。當TOC 濃度越高,特異性分解腐殖質、富里酸等致黑物質的微生物代謝活動就越強,從而加速色閾值的下降。根據臨界色閾值(CH)為準,判定CH≥21.5 即為黑臭。除對照組外各實驗組水樣均從第2 天開始達到黑臭標準,且隨著TOC 濃度升高,色閾值呈顯著增長的趨勢。當TOC 濃度為200 mg/L 時,水樣第2 天至第6 天色閾值最高;其色閾值在第4 天達到峰值,TOC=100.36 mg/L。本實驗結果說明TOC<50 mg/L,水體不會發黑。由此,碳源是水體發黑的必要條件,水體發黑的總碳條件為TOC≥50 mg/L。

圖1 不同TOC 濃度下水樣色閾值隨時間的變化

(2)TN 對水體發黑的影響。為了研究TN 對水體發黑的影響,研究了TN 在不同濃度、時間條件下對水體色閾值的影響,結果見圖2。從圖2 可以看出,不同TN 濃度下的水樣,除TN濃度為0 的水樣色閾值均接近為0 以外,其他各組水樣的色閾值均隨時間的延長先增大然后降低,TN=25 mg/L,TN=75 mg/L,TN=100 mg/L 的實驗組均在第6 天時達到峰值。根據黑臭臨界指標判定,TN 濃度為25 mg/L~100 mg/L 的各實驗組水樣均從第2 天起開始變黑。隨著TN 濃度增加,色閾值總體呈上升趨勢,但是色閾值的增長受TN 濃度變化的影響不大;在第6 天時,TN=25 mg/L 時水樣色閾值為94.2,而TN=100 mg/L時水樣色閾值為107.37。這說明氮源是黑臭形成的必要條件,但TN 濃度對色閾值變化影響較小。TN≥25 mg/L 時,水體均會發黑。

圖2 不同總氮濃度下水樣色閾值隨時間的變化

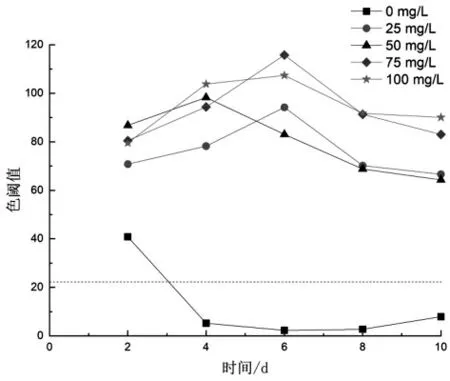

(3)TP 對水體發黑的影響。為了研究TP 對水體發黑的影響,研究了TP 在不同濃度、時間條件下對水體色閾值的影響,結果見圖3。從圖3 可以看出,在不同濃度的TP 濃度下,各實驗組水樣的色閾值均隨時間的延長先增大后下降,色閾值在第4 天可達峰值。與TN 實驗情況相似,隨著TP 濃度的增長色閾值稍有增長,但色閾值變化受TP 濃度變化的影響不大。這說明磷源是黑臭形成的條件,但非關鍵影響因素。TP≥20 mg/L時,水體均會發黑。

圖3 不同總磷濃度下水樣色閾值隨時間的變化

(4)底泥添加量對水體發黑的影響。為了研究底泥泥量對水體發黑的影響,研究了黑臭底泥在不同添加量、時間條件下對水體色閾值的影響,結果見圖4。從圖4 可以看出,添加底泥后第2 天水樣的色閾值明顯增長,在第4 天達到峰值后逐漸下降。但是未添加底泥的對照組,從第6 天開始色閾值均高于其他添加底泥的實驗組,可能與底泥中黑臭水體菌群的代謝活動有關。隨著底泥添加量的增加,色閾值的變化并無明顯規律。實驗結果說明底泥添加量不是水體發黑的必要條件,但是該因素會對水體發黑有一定促進效果。

圖4 不同底泥添加量下水樣色閾值隨時間的變化

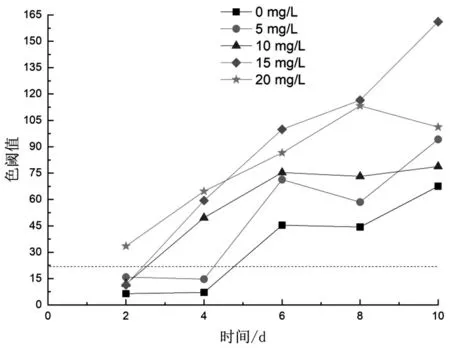

(5)Fe2+對水體發黑的影響。為了研究Fe2+對水體發黑的影響,研究了Fe2+在不同濃度、時間條件下對水體色閾值的影響,結果見圖5。從圖5 可以看出,與TOC 實驗的情況相似,各水樣的色閾值均隨時間的延長而增大。對照組Fe2+為0 mg/L,但色閾值有一定波動,說明水中有其他不含鐵的色素物質產生,例如腐殖酸、富里酸等帶色腐殖質類有機化合物。根據現有研究,Fe2+是水體發黑的關鍵因素之一[1],當整個水體普遍呈厭氧還原狀態時,此時鐵的循環被完全破壞,大量Fe2+累積,與厭氧狀態下產生的硫化氫結合成FeS。YING 等[14]對蘇州河水體黑臭進行研究,懸浮顆粒中的腐殖酸和富里酸因吸附絡合了Fe、Mn 和S 的化合物成為主要致黑化學物,并證明了Fe2+在致黑方面的主導作用。本實驗證實了Fe2+對水體發黑有顯著影響。色閾值隨著Fe2+濃度的增大而提高,Fe2+濃度為10 mg/L~20 mg/L 的實驗組,均在第4 天達到黑臭標準,因此Fe2+是水體發黑的必要條件,水體發黑的Fe2+濃度條件為Fe2+≥10 mg/L。

圖5 不同Fe2+濃度下水樣色閾值隨時間變化

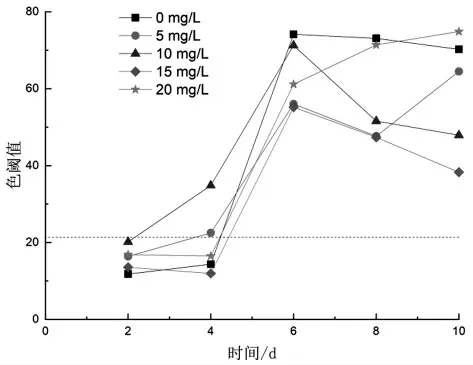

(6)Mn2+對水體發黑的影響。為了研究Mn2+對水體發黑的影響,研究了Mn2+在不同濃度、時間條件下對水體色閾值的影響,結果見圖6。從圖6 可以看出,投加Mn2+水樣的色閾值總體上先增長在第6 天達到峰值后稍有下降。隨著Mn2+的增加,水樣色閾值變化并無明顯規律。因此,Mn2+對水體發黑的影響不大,且通過與Fe2+實驗組比較發現,Fe2+對水體發黑形成的影響比Mn2+更加顯著。

圖6 不同Mn2+濃度下水樣色閾值隨時間的變化

綜上所述,TOC、TN、TP、Fe2+濃度對黑臭水體的形成有較為顯著的影響,故選定為多因素正交實驗的實驗因素。

2.2 多因素對水體黑臭形成的影響

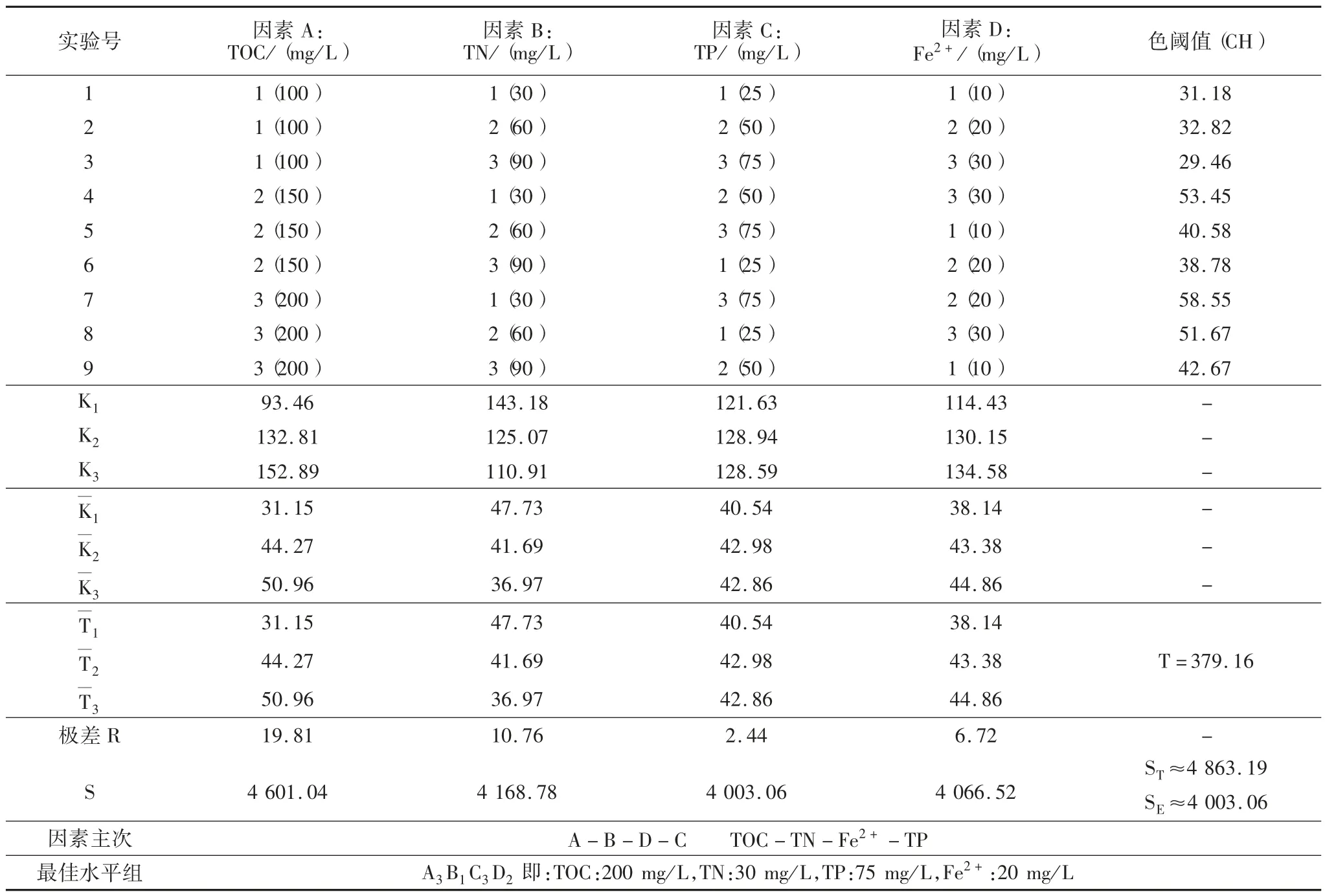

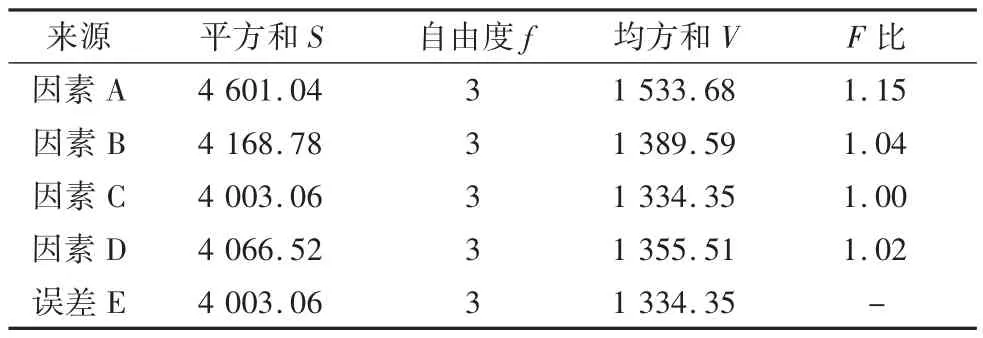

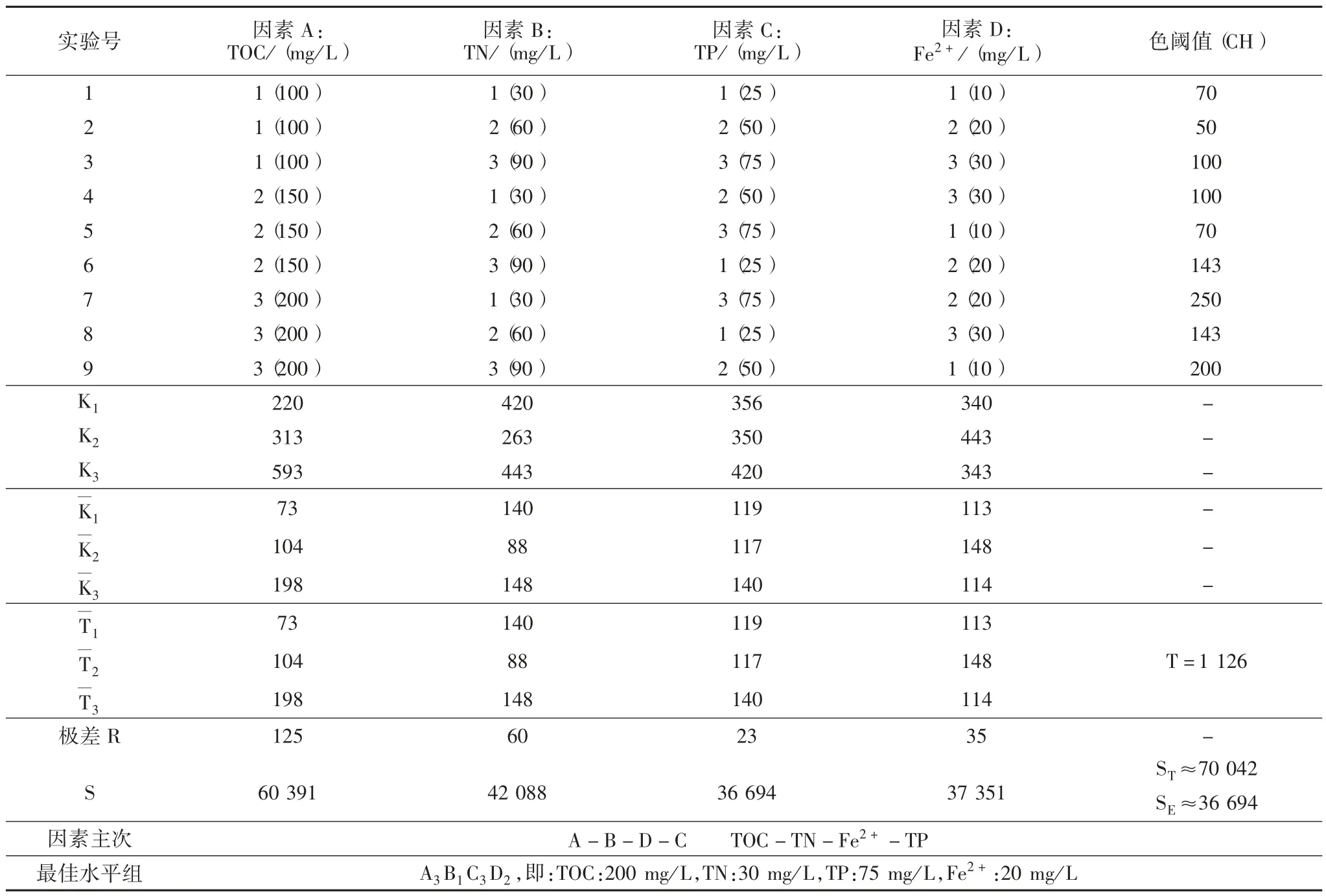

(1)多因素對水體發黑的影響。根據正交實驗方法,設置了4 因素3 水平(L934)。4 因素為TOC、TN、TP、Fe2+濃度。人工黑臭水培養10 d 后的色閾值極差與方差分析見表1、表2。

培養至第10 天,所有培養基的色閾值均達到黑臭標準(CH≥21.5 mg/L)。由表1 可知,TOC 的極差最大,TN、Fe2+水平的極差次之,TP 的極差最小。由表2 可知,方差分析結果與極差分析一致,TOC 的F 比最大,TN、Fe2+次之,TP 最小。這說明TOC 在水體發黑形成實驗中起最關鍵作用,TN 和Fe2+水平次之,TP 只起輔助作用。其中,第7 組色閾值最高,水體黑度最高。因此,各因素以A3B1C3D2(TOC:200 mg/L,TN:30 mg/L,TP:75 mg/L,Fe2+:20 mg/L)為最優組合。

表1 人工黑臭水培養10 d 色閾值極差分析計算表

表2 方差分析表

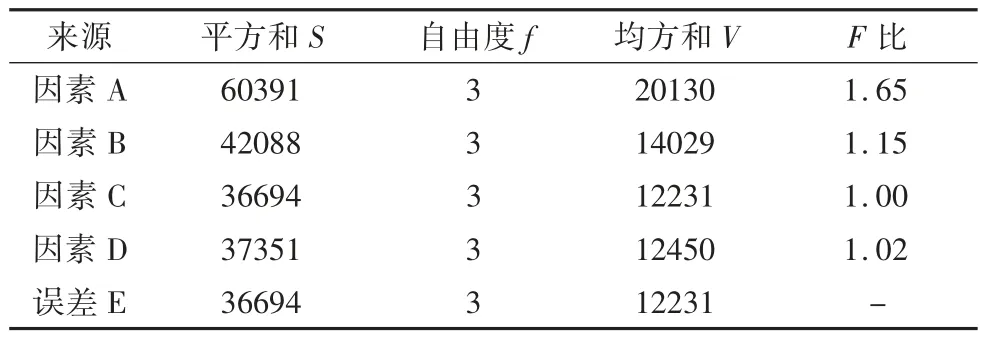

(2)多因素對水體致嗅的影響。本實驗的實驗指標為臭閾值(TON),人工黑臭水培養10 d 后的臭閾值極差與方差分析見表3、表4。

表3 人工黑臭水培養10 d 臭閾值極差分析計算表

表4 方差分析表

培養至第10 天,所有實驗組培養基的臭閾值均達到黑臭標準(TON≥15mg/L)。對比分析表3 和表4 可知,臭閾值的正交實驗與色閾值的正交實驗結果一致。TOC 的極差與F 比最大,TN、Fe2+水平次之,TP 最小。即對于水體致黑與致嗅的形成,4 個因素均有一定貢獻,且TOC 在水體黑臭形成實驗中起最關鍵作用,TN 和Fe2+水平次之,TP 只起輔助作用。其中,第7組的臭閾值最高,臭味最濃。因此,各因素以A3B1C3D2(TOC:200 mg/L,TN:30 mg/L,TP:75 mg/L,Fe2+:20 mg/L)為最優組合。

3 結論

在實驗室模擬條件下,分別探究了TOC、TN、TP、底泥泥量、Fe2+、Mn2+等因素對水體發黑形成的影響,同時通過正交實驗研究了TOC、TN、TP、Fe2+4 個因素對水體黑臭形成的影響情況。研究結果表明TOC 是水體致黑致嗅的關鍵性影響因素,且4 個因素對水體致黑致嗅的影響程度為TOC>TN>Fe2+>TP。當水體的TOC 濃度為200 mg/L、TN 為30 mg/L、TP 為75 mg/L、Fe2+濃度為20 mg/L 的條件下水體最容易發生黑臭。因此,了解水體形成黑臭的水質條件,從源頭控制污水中TOC、TN 等污染物排放入河道水體中的量,可有效防止水體形成黑臭,對于河道水體的黑臭發生預警、預防以及黑臭河道的治理有一定指導意義。