A油田地面系統能效優化潛力及對策研究

張勝之(大慶油田有限責任公司第四采油廠)

多年來,A油田地面工程系統作為油田能耗大戶,一直把節能降耗作為技術管理工作中的重要一環,先后研發了系統運行優化技術,引進應用高效設備和提效措施,并取得了理想的節能效果,但在形成規模化效益方面仍有一定差距,特別是“十三五”時期,受開發規模擴大、成熟性技術覆蓋率低等問題影響,地面生產系統能耗總體仍呈現升高趨勢,油田轉型升級與綠色發展形勢十分緊迫。

1 地面生產系統能效現狀

1.1 開發規模擴大能耗剛性增長

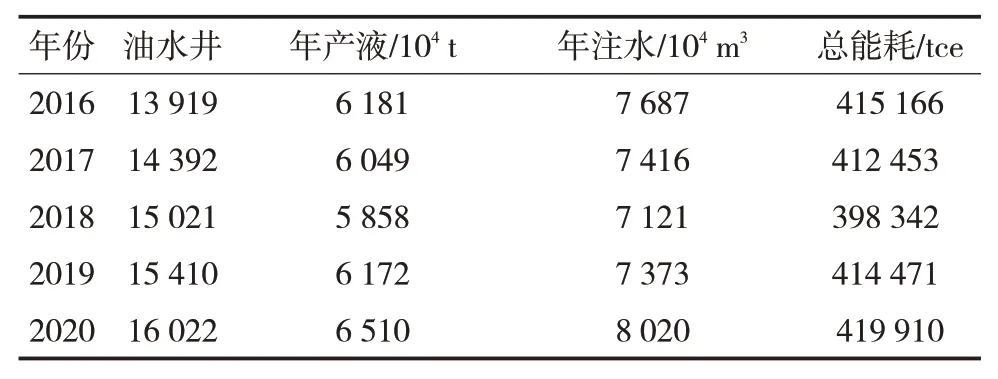

隨著油田開發的不斷推進,井站規模逐年擴大。2016—2020年A油田集輸系統能耗變化統計見表1,與“十三五”初對比,A油田新增油水井2 103口,年產液增加329×104t,年注水增加333×104m3,總能耗增加4 744 tce[1]。受油田開發規模不斷擴大影響,生產能耗剛性增長,節能管控壓力較大。

表1 2016—2020年A油田集輸系統能耗變化統計Tab.1 Statistics of energy consumption change of gathering and transportation in A oilfield from 2016 to 2020

1.2 成熟技術覆蓋率低

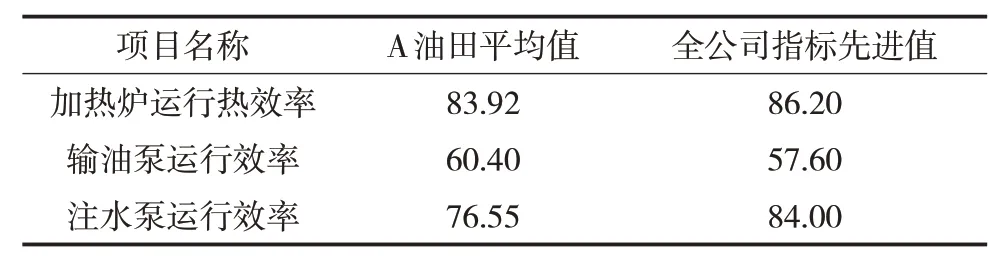

地面系統共建有各類輸油、摻水、熱洗、注水機泵469臺,主要耗能設備運行效率與全公司對比見表2,A油田主要耗能設備運行效率仍低于全公司指標先進值,能耗設備效率提升空間仍然較大[2]。

表2 主要耗能設備運行效率與全公司對比情況Tab.2 Operation efficiency of main energy consuming equipment compared with the whole company %

1.3 技改回報率逐年下降

隨著油田開發規模增大,開采對象逐漸過渡到薄差層,油田多井低產等情況使得新開發區塊能耗增大。此外,隨著節能技術的不斷推廣應用,節能技改挖潛空間越來越小,投資節能量由“十一五”的3.37 tce/萬元降低到“十三五”的1.50 tce/萬元,下降56%,常規節能技術投資回報率整體呈現下降趨勢[3]。

結合上述因素,地面系統節能挖潛工作應側重于構建不投資、少投資的優化運行體系,結合油田數字化和智能化建設,重點攻關集輸和注水兩大生產系統精準控制、精細運行配套技術;探索研究低品位含油污水余熱綜合利用技術和低能耗建設模式,為油田提質增效、轉型升級和綠色發展提供技術支撐。

2 能效優化技術體系發展對策

2.1 技術研究

“十四五”期間,在油田數字化建設中,地面系統通過生產數據自動采集、監測和分析預警,實現數據實時推送;為了降低油田生產能耗,需要在數字化油田建設基礎上,依托仿真技術,重點在集輸和注水兩大生產系統方面開展技術攻關,攻克精準控制技術研究及應用技術。

2.1.1 集輸系統精準控制技術

一是開展集輸參數與數字化油田融合技術研究。建立系統的參數優化目標函數,結合系統特點確定目標函數的約束條件及約束模型,通過流程模擬及最優化求解,研究系統用能優化目標函數及求解技術,建立適用于集輸系統的優化方法體系[4]。

二是開展單井摻水精細控制方式優化研究。目前井口摻水閥的開度調控存在粗放調節,摻水量控制不精確等問題。“十四五”期間應開展單井摻水精細控制方式優化研究,優選摻水控制參數及自動控制方式,應用定量摻水閥等技術[5],采用自動控制系統替代員工現場手動調節,實現計量間單井摻水的實時、精準、高效控制,降低系統能耗[6]。

三是開發在線精準調控平臺。以轉油站為單位對所轄井間開展摻水自動控制應用,研發在線精準調控平臺,依托數字化技術實現在線制定運行參數、時時調整集輸方案,確保原油集輸系統運行能耗最低。

2.1.2 注水系統精準控制技術

1)開展GIS注入系統仿真優化技術深度研究[7]。建立實現管網系統的快捷導入、管網結構和屬性信息批量處理、擴建或新建管網編輯等功能,建立注入泵、注入站工作特性模型,通過與注入管網仿真計算模型耦合,形成注入系統管-站耦合仿真計算模型,通過仿真,分析診斷系統存在的薄弱環節,為管網系統調整改造提供合理依據。

2)研究不同井網運行優化方法。利用仿真優化軟件,開展注水系統優化運行方法技術研究,通過給定注水站供水量、注水泵最大、最小排量、注水井壓力等約束條件,應用研究確定的優化方法,在滿足不同管網水量及壓力需求基礎上實現注水泵啟停布局優化,找出滿足系統壓力要求和單耗最小的最優開泵方案,最大幅度減少注水泵運行數量,實現示范區節能降耗。

2.2 開展綜合提效技術研究

2.2.1 優化正壓精準配風本體結構

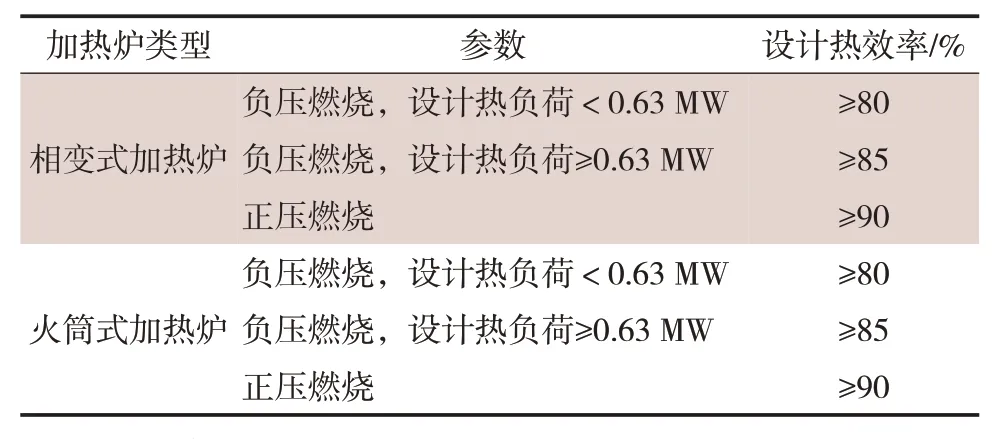

經調研,正壓燃燒方式具有熱交換效果好、加熱爐運行效率高等優點,但同時帶來高背壓、高換熱量等問題,經計算,通過優化煙管尺寸、根數以及排列方式,可以有效提升煙管換熱量、提升煙管部分煙風阻力,以適應正壓燃燒方式帶來的若干問題。同時在優化結構的過程中,還要考慮煙管與火管、與煙箱的連接方式,避免出現熱疲勞現象,造成焊縫開裂等問題[8]。不同類型加熱爐燃燒方式熱效率對比情況見表3,用火筒式加熱爐改造后,設計熱效率和運行熱效率得到雙提升,根據各生產單位改造需要實現示范應用。

表3 不同類型加熱爐燃燒方式熱效率對比情況Tab.3 Comparison of combustion modes and thermal efficiency of different types of heating furnaces

2.2.2 節能技術措施效果評價

“十三五”期間根據在用機泵及加熱爐節能技術調查結果,選擇典型節能技術,從技術原理、應用效果以及智能化運維程度等方面入手,結合油田摻水加熱爐、熱洗加熱爐、脫水爐、外輸爐以及摻水泵、熱洗泵、輸油泵、注水泵等生產用能環節在用節能技術開展評價,明確各單項節能技術的節能效果和適用范圍等。

2.3 低品位含油污水余熱綜合利用

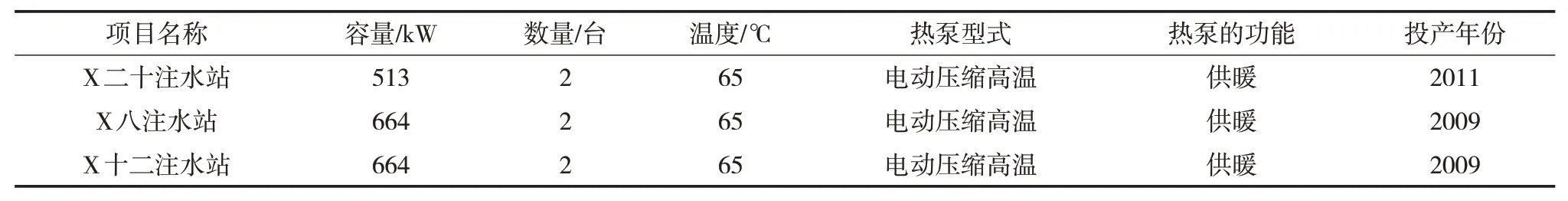

熱泵技術從應用形式可分為空氣源熱泵、地源熱泵、水源熱泵三種[9],常見的水源熱泵最高能提取10℃的余熱,而油田回注水溫為30℃左右,具有很大節能潛力。常見的水源熱泵有電動壓縮式熱泵和燃氣吸收式熱泵,A油田已建油田回注水余熱利用熱泵站情況見表4。結合降本提效形勢需求,需要對低溫熱泵技術進行深入研究,調研尋求工業領域技術和經濟上盡量更優化余熱利用技術。

表4 A油田已建油田回注水余熱利用熱泵站情況Tab.4 The utilization of waste heat pump station for water injection in A oilfield

2.3.1 油田含油污水余熱利用

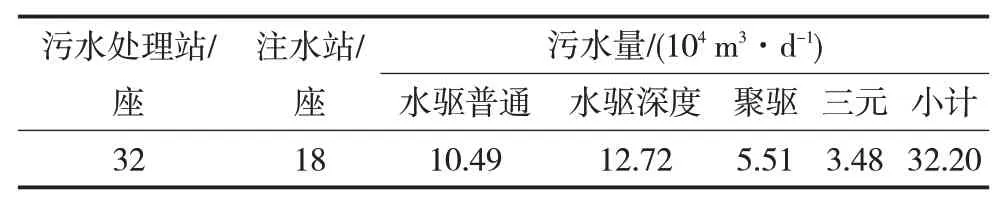

A油田含油污水余熱量估算統計見表5,日產含油污水量32.20×104m3/d,平均溫度在30~35℃,有很大的余熱利用潛力,取溫10℃的熱量折算16.74×104tce/a,相當于2019年油田生產能耗的40%,潛力巨大。為此重點調查統計各區塊、采油礦含油污水的分布、水量、溫度及水質。但由于含油污水余熱品位較低,需要進一步開展應用場所、工藝和運行參數優化,降低工程投資和運行成本,實現低品位含油污水余熱的有效利用。

表5 A油田含油污水余熱量估算統計Tab.5 Estimation and statistics of residual heat of oily sewage in A oilfield

“十四五”期間,結合A油田場站的用熱情況,制定余熱利用規劃,結合各場站的供熱熱源規模、運行狀況、供熱介質、供熱參數,選擇具有代表性的油田站場,利用余熱回收技術,替代加熱爐為油田生產或采暖、供熱的示范應用。遵循先實施建筑供暖,后替代加熱爐供熱的原則,制定實施計劃。示范區建成后,跟蹤評價含油污水余熱利用技術節能效果、運行穩定性等,為后續推廣提供技術支持。

2.3.2 供熱模式及參數精細優化

由于泵房、操作間等生產場所內設置大量工藝管線、機泵等具備一定散熱量的設施,其室內采暖完全可以利用此部分余熱。結合“十四五”期間集中監控、無人值守站場推廣,節能潛力更大,因此,需要界定考慮。形成兼顧生產設施散熱量條件下的采暖設計技術,針對不同生產場所、操作人員因素等情況,細分不同采暖模式與采暖參數,跟蹤監測評價實施效果,總結并制定推廣應用方案,降低生產場所采暖需熱量。

2.4 新能源有效利用模式研究

鑒于高凝點、高黏度、高含蠟“三高”油田特性,油氣集輸過程需要加熱以維持流動性,導致運行成本較高,尤其是近幾年扶余油層開采,近40℃的高凝固點原油造成集輸與處理難度顯著增加。比如:大港油田利用太陽能直接給邊遠拉油井儲罐維溫;長慶油田利用太陽能在井口對原油進行輔助加熱;塔里木油田建設太陽能分布式光伏發電。實現了自發自用、多余并網[10],綜合認為,A油田需要圍繞如何合理有效利用清潔能源開展探索研究。

2.4.1 利用規劃及能效評價

調研國內其它油田風力發電、光伏發電、多能互補、太陽能供熱等新能源應用模式,結合A油田開發及生產用能現狀,分析新能源利用有利和不利條件,編制新能源利用規劃部署,研究建設方案、建設典型工程,起到引領示范作用。研究完善新能源利用模式,客觀評價實施效果,形成適用于A油田的評價技術,支撐新能源應用評價,促進新能源應用技術完善推廣。

2.4.2 規模利用配套溫室氣體減排

跟蹤油田新能源和工業余熱等利用規劃制定與實施情況,篩選適宜的系列方法學,對具備碳減排核查規模的工程及時在生態環境部門等機構注冊備案,定期開展減排量核查工作,實現油田生產節能降碳。

3 結論

1)油田進入高含水開發后期,節能潛力已得到較大程度挖掘,單純依靠增加技改投資,提高節能設備覆蓋率無法滿足現階段節能管理需求,需要研究不投資、少投資的模式,從地面系統角度進行生產能效優化。

2)通過利用數字化在線采集技術,可根據進站溫度、井口回壓、注入壓力等生產運行界限,適時調節摻水量、摻水溫度及單井注水量,為形成規模效益,尤其是在精準節能管理方面具有重大意義。

3)油田在用耗能設備及其配套節能技術措施應用參差不齊,缺少系統評價體系,部分耗能設備運行效率不高,需要結合應用效果進行綜合評價。