幼兒園兒童美展活動中的“自發”與“引發”

龔蕾

我園多年來一直致力于藝術教育的研究,探尋“兒童中心”立場下如何開展富有創造性、開放性和飽含兒童審美的藝術活動,兒童美展就是其中的嘗試。在幼兒園舉辦兒童美展不僅可以通過美術作品呈現兒童獨特的文化,同時也為成人提供一扇門,走進兒童的藝術世界。我園在“兒童美展活動研究”中,從教師引導到兒童自發,從完全退后到專業引發,希望建立一種看得見兒童自主,同時也看得見教師支持的兒童美展模式。在研究過程中,我們也歷經著對兒童美展中的模式、經驗、關系等關鍵要素的思考和革新,如若用關鍵詞來描述這些革新,那應該就是“自發”與“引發”的聚焦研究。

一、幼兒園兒童美展活動中的“自發”

首先,我們要把兒童美展看作是一個連續、完整的整體,而非傳統意義中展出當天的呈現。甚至在某種意義上,我們更重視美展的發起和策劃、準備和組織、回顧和反思階段中,兒童的學習過程和主體參與。因此,“自發”在美展的“前”“后”就顯得尤為關鍵。這里的“自發”主要分為四方面:舉辦美展是內發還是外誘;美展中的選擇是兒童做出還是教師做出;舉辦美展過程中的“專家”是成人還是兒童;舉辦美展的結果由誰負責。

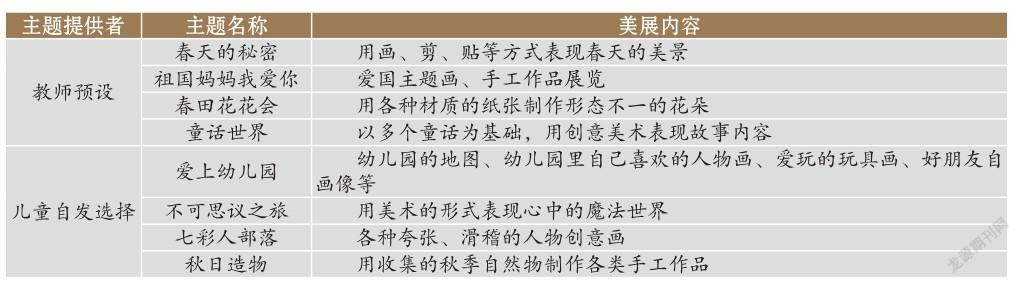

(一)“自發”選擇主題

在研究初期,我們往往會忽略美展主題由兒童自發選擇,而傾向于教師擬定一個“兒童可能感興趣”的主題,或投放幾個主題請兒童選擇,以便讓他們盡快投入創作過程之中。但后期我們發現,兒童完全具備自主尋找生活中的美的眼睛,他們比成人更懂得積極、創造性地看待周圍世界,并用美術形式反饋出來。因此,教師在這個階段要做的就是觀察和等待,相信兒童的能力并給予其選擇的權利。從我園前期美展(教師設定主題)和后期美展(兒童自發選擇主題)對比表可見(見下表),成人眼中的兒童美術和兒童眼中的兒童美術仍是有差異的。兒童的選擇更微觀、更以自我為中心,他們對自己生活中更感興趣的、更高頻出現的對象多為人物、個人物品、幼兒園環境、兒童活動等類別。

以其中兒童選擇的“愛上幼兒園”美展為例,該主題誕生于寫生活動之后,兒童看到自己前期創作的大量關于人物、玩具等寫生作品堆疊在美工坊角落,既浪費又無人欣賞,于是萌發了“歸整作品、補充作品、布置展覽,讓更多人來欣賞”的愿望,由此“愛上幼兒園”小型美展便拉開了帷幕。可見,這樣的美展不是為展而展,而是真正發自兒童內在意愿的、主動的活動。

(二)“自發”策劃方案

選定了主題后,如何落實展覽是兒童美展中的基礎環節。通常我們會鼓勵兒童用方案活動的模式做出計劃表,引導他們明晰策劃一個展覽需要哪些必備條件和個性化內容。當然,這需要兒童有逐步的、實際的策展經驗,但教師要首先堅信,兒童能做到,并且會越做越好。以我園美展“七彩人部落”的策劃方案為例,兒童在游覽了社區藝術街后,萌發了在園打造一個屬于自己的藝術街區以展示美術作品的想法。

因為有前期其他美展的布展經驗,兒童用思維導圖清晰規劃了策展方案計劃,包含五大部分:環境裝飾、材料投放、作品展示、互動游戲、人員分工。這個計劃可隨策展方案進程不斷調整,允許兒童在實際操作過程中刪除不合理、冗長的部分,或者增添新的創意想法,以便提高效率、優化效果。我們也在兒童計劃中看到了“互動游戲”的策劃這一特別的部分。他們認為單純觀展較枯燥,希望能在展區留出一個互動游戲區,供觀眾體驗一些短小的美術活動,增強美展的趣味性和沉浸感。在后期該美展呈現的時候,互動游戲區特別受到兒童和成人的歡迎,這是前期研究中教師主導的、純粹觀看美術作品的美展中未曾見過的場面。

(三)“自發”創作作品

在傳統美展中,為實現形式美、高效率的目標,成人往往會傾向于追求兒童作品中體現出的嫻熟的技藝、絢麗的觀感,而忽略兒童的創意表達。其實對于兒童來說,卷入經驗、材料探索、美術欣賞、生成創意、講述作品、分享問題、回顧反思等,都是寶貴的習得財富。而這些財富需要建立在自主、積極、啟發、和諧的師幼關系中,它甚至比最終的美術作品本身更重要。同時,在鼓勵兒童自發創作時,教師還要善于捕捉兒童的“一百種語言”,用多元的、大藝術的眼光看待他們的作品,給予他們自由表達的機會。

以我園美展“秋日造物”為例,兒童在觀測到秋天自然界的變化后,和父母一起收集了大量自然物帶到園內,準備用這些材料創作屬于秋天的美術作品。隨后,教師提供了美術材料和場地,投放了許多自然物手工作品供兒童觀看和欣賞,激發他們自主想象秋天的樣子……在“秋天的味道”版塊中,兒童尋找了一些秋天的事物,用小卡紙標注事物名稱并裝進透明圓球里。在裝飾過程中,兒童互相交流“秋天的味道”的話題,用自己的聲音講述自己的發現,于是教師為他們錄制了一段段音頻,把音頻二維碼也呈現在展覽中,讓更多的人能聽到、理解兒童。

這樣的美術作品雖然沒有成人視野下鮮艷的顏色、夸張的造型,但它蘊含了兒童的生命力和想象力,我們也看到了更多元的藝術呈現模式,看見了屬于兒童的詩意表達。他們用一種更本真、更多樣化的方式表現著自己對世界的認知。

(四)“自發”組織展覽

完成了作品裝置后,成人往往會覺得美展的“重頭戲”已完成,然而這時兒童的自發學習才剛開始。在組織觀展的過程中,兒童可以得到絕佳的發展人際交流、分工合作、反思學習和問題解決等能力的機會。如在“愛上幼兒園”觀展階段,兒童聚集在一起以“如何才能讓觀眾們愉快觀展”為話題開展研討,他們一致認可“秩序”的重要性,并嘗試梳理怎樣維持秩序的方法。于是兩個問題誕生了:觀眾的問題、工作人員的問題。在問題的索引下,兒童一步步明晰觀展計劃,厘清各自的分工和任務。展出當天,“館長”全程拿著導覽旗維持秩序;“講解員”分別站在自己負責的區域內,等待觀眾入場并為他們講述作品創作故事;“安保員”戴著袖章,輕聲提醒注意腳下,請跟隨隊伍前進;“小演員”準備了歌舞小節目,在觀展前積極展示,希望給大家帶去一份愉悅的觀展心情;“互動游戲負責人”早早地拿好了畫板,等待參與游戲的伙伴……展覽結束后,他們還準備了調查卡,收集大家對美展的感受和建議。E5411BA3-6736-4231-8262-B0A17A3C61C0

在自發組織和觀看展覽的過程中,兒童學會對自己努力的結果負責,嘗試不斷策劃調整觀展規則、秩序,并收集他人在參與活動時候的意見,獲得外界反饋以反思自己的做法。兒童美展已經成為一個連貫的有機體,一個學習的有機體。

(五)“自發”分享感受

忙碌的策劃、準備、實施之后,靜下來自發、自由地分享感悟、談論體會,也是兒童內心的需求。在該階段成人會發現,兒童其實有很多感受需要表達。如在“七彩人部落”美展后,兒童坐在一起回顧自己在美展中的工作任務,討論觀眾調查表并交流自己的看法。瑞晨說:“我喜歡七彩寶石人區,因為可以用一些漂亮的東西做面具。”美嫻說:“我喜歡漫畫人區,因為里面的人我感覺都很搞笑。”教師問:“那你們看了調查表有什么感受?”瑞晨說:“大家喜歡我們的原因,是因為這里很大很漂亮。也有不喜歡的,是因為看展要排隊,太浪費時間了。”教師追問:“怎么解決呢?”瑞晨回答:“可以十個十個進去,等的時候無聊,我們就端一筐玩具給他們玩。”這個階段成人要做的就是傾聽和支持,幫助兒童記錄點滴思考,引導他們回顧整個策展歷程并談談自己印象最深刻的事、最困難的事、最開心的事,等等。

二、幼兒園兒童美展活動中的“引發”

有了兒童立場的“自發”,我們又開始思考美展中教師的定位是什么?實際上從美展研究初期為了追求“兒童自發”,我們陷入了一種“不敢說”“不敢管”的困境,大家發現兒童必然還是受自身經驗和能力的局限有許多無法完成、無法想到的問題。到中后期,我們試圖慢慢摸索出“引發”的時機和方法,探尋一種“發現、描述、解讀、篩選、支持、推進”的途徑,建立一種師幼和諧、平等對話的關系,以推動兒童基于經驗和興趣發起并執行行為活動。因此,“引發”的量和度就顯得尤為重要。如何通過適宜的指導讓教師在美展活動中擁有“基于兒童、專業支持”的多重視角,以下從三個方面舉例說明。

(一)經驗缺失時的“引發”

美展中兒童最容易出現的問題往往是由于其年齡較小,生活和技能經驗缺失造成的。這是他們無法自己在短時間內發現和解決的,需要教師以專業的角度捕捉信息、發現缺口,在美展或其他類型的活動中引發兒童完善和擴充經驗。

如在“不可思議之旅”美展中,兒童談論著自己夢境中的“不可思議”。有一名兒童提到了“顛倒世界”。在商議之后大家決定在展品中加入“天空之城”,用立體的、倒置的房子表現“不可思議的夢境中的景象”,但很快大家就發現自己不會做房子。兒童的困難表述很簡單,當教師詢問他們哪里不會的時候,他們也無法說出所以然,但心里仍然渴望能完成這個計劃。這時就需要教師的專業“引發”,剖析兒童“不會”的原因,再給予他們支持和幫助。于是教師在游戲活動中,投放制作立體房子的瓦楞紙,鼓勵兒童自由玩耍擺弄,感知其特點;在集體教學活動中,組織、設計關于黏合、拼接、鑲嵌的手工環節,支持兒童拓展立體建構技能;在家園活動中,鼓勵家庭尋找不同形態建筑物的圖片,引導兒童欣賞和分享……

可見,教師需要在整體課程的視野下看待美展。我園通常會以方案活動的模式展開美展,同時教師也在探索一個美展方案活動、班級集體活動、游戲活動甚至更多活動之間相互支撐、相互補充的鏈狀結構,以保障兒童得到更專業的教師支持和更充分的藝術經驗擴展。

(二)方案進程中的“引發”

瑞吉歐教育體系經典的方案教學中倡導“教師是幼兒的伙伴與向導”。即使方案都以兒童的興趣為出發點,很大程度是兒童自主推動的,但教師也要在方案進程中權衡各方面情況后幫助兒童選擇和決定,并以伙伴的身份與他們一起活動。在美展方案開啟初期,教師較傾向于和兒童一起展開頭腦風暴,并協助他們記下關于美展主題討論的問題清單。接下來如何切入方案實施?教師可以利用圖表引導兒童把信息進行分類呈現,幫助他們篩選出有發展價值的問題,組成方案初期的行動計劃表。如在“愛上幼兒園”美展之初,教師與兒童一起討論描繪幼兒園話題的關鍵詞,兒童圍繞話題提出了許多宏觀、微觀的問題,如什么是寫生?可以為哪些東西寫生?寫生可以用顏料嗎?可以畫小動物嗎?幼兒園最美的地方在哪里?屋頂上的瓦片怎么畫……但并不是所有的“兒童問題”都具有發展價值或能推動本次美展方案的進程。因此,教師這時就需要進行專業的“引發”,帶動兒童一起刪減、合并、重組適宜的信息,并以此為基礎梳理方案初期計劃。篩選之后的計劃表主要涵蓋五個部分:1. 什么是寫生(概念和定義)。2. 寫生可以用什么工具(材料探索)。3. 可以為哪些東西寫生(繪畫對象觀察與探索)。4. 幼兒園最美的事物在哪里(寫生環境探訪與調查)。5. 寫生作品計劃(寫生內容商議,為美展做準備)。

當然這樣的“引發”不只出現在美展初期,在整個美展活動中,教師都可以抱持平等、合作的態度,與兒童展開有意義的對話,一起建構知識,推動方案發展。

(三)深化研究時的“引發”

在美展中教師還有一個重要身份就是兒童行為的記錄與研究者。兒童對客觀事物的記憶不會持續很久。因此,教師可以通過多種觀察和評價兒童的方式記錄他們的探索過程,從活動表面的研究走向活動本質的研究。在深化研究的過程中,教師引導兒童也參與到記錄中來,更重要的是把這一過程當作與兒童對話、生成下一步計劃的基礎。

如在“秋日造物”美展中,教師引導兒童不單是完成了一幅幅美術作品,還通過兒童檔案的制作來展示活動的歷程,以及活動帶給兒童學習的影響。教師引導兒童一起策劃了檔案墻區,把過程性的資料諸如兒童的策展分工表、計劃圖、邀請卡等,都懸掛出來作為展覽重要的組成部分。這項工作明顯更加耗時,但它真正展示出兒童學習與發展的經歷,這顯然比作品本身更有意義,兒童也因此建立了經常性記錄自己的探索過程、反思和進步,并回顧、歸納和反復觀看記錄的習慣。

綜上所述,“基于兒童的自發、賦予教育的引發”是一種生態、開放的模式。這種模式推動兒童更自由地表達自己的童年文化,也支持教師更和諧地參與兒童活動,與他們一起共建童年圖景。兒童美展只是一種載體,而這種共生共長的教育價值取向卻值得我們一路探索、不斷思索。E5411BA3-6736-4231-8262-B0A17A3C61C0