夢,開始的地方

——走進安江農校紀念園

◆ 張繭/文 攝影(湖南日報社)

“我曾經做了一個夢,夢里的超級雜交稻長得比高粱還要高,穗子有掃帚那么長,谷粒有花生米那么大,我和助手們一塊在田間散步,坐在瀑布般的稻穗下乘涼。”

這是“雜交水稻之父”袁隆平院士生前做過的“禾下乘涼夢”,而浪漫的夢境之地,正是偏居大湘西雪峰山下的安江農校。

春分時節,草長鶯飛,油菜爭妍。筆者跟隨湖南省文化館組織的全省藝術創作采風團,走進了安江農校——袁隆平院士夢想開始的地方。

1

安江是座千年古鎮,因沅水平瀾無波,民安江靖而得名。悠悠沅水在沖破武陵山、雪峰山的重重阻礙后,在這里舒展身姿,將上游帶來的肥沃泥土集積成一片平整的土地。由于氣候溫和、雨量充沛,這里歷代物產豐盈,珍品迭出,香米、香柚等曾為朝廷貢品。

寧靜悠然的小鎮,留住了年輕的袁隆平的腳步。

1953年,袁隆平從西南農學院畢業后,分配來到安江農校,從事教學和科研長達37年之久,自此開啟了與雜交水稻的不解之緣。

走進校園,我驚訝地發現,校園依然保持著過去幾十年前的模樣,袁隆平生活、工作了多年的舊居、老校舍、科研樓、實驗室、試驗田、師生宿舍、籃球場、游泳池……一切都維持著數十年前的原貌,靜靜地將這位科學家當時的清貧、艱辛與奮斗的激情展示給來訪者,完整展現了上世紀四十年代至八十年代的校園建筑風貌。

校園里,古木參天,綠樹成蔭,100余種名貴樹木如柏樹、楊樹、黃檀、楓木、羅漢松、銀杏、黃桃樹等隨處可見,最古老的一棵老樟樹,樹齡竟達800多歲。盡管沒了往日的喧鬧,卻不時有三三兩兩的游客來此到訪尋根。袁隆平題寫的“愿天下人都有飽飯吃”巨幅標語墻,以及“勤奮務實,文明進取”的校訓牌,格外引人矚目。

校園導游王蘭蘭帶我們來到一處頗具鄉土氣息的古樸院落,袁隆平一家1964—1983年曾在此居住。舊居只有相鄰兩間,在這里,袁隆平夫婦養育了三個兒子,或許是從小耳濡目染,現在他們都從事與雜交水稻相關的事業。三兒子袁定陽更是繼承父親衣缽,成為雜交水稻專家,擔任國家雜交水稻工程技術研究中心副主任。

在校園主路左邊,一棟小樓映入眼前,這里是袁隆平和弟子李必湖1981年獲得國家技術發明特等獎后、學校為了改善他們的生活條件、把原來的專家樓改造給他們兩家居住的地方。房子幾十米開外,就是一塊塊規劃整齊的試驗田,袁隆平早晚都習慣在田埂邊走一遭。

這里是袁隆平雜交水稻取得突破和成功的地方,是他的夢想起飛的地方。雖然后來袁隆平調到長沙的省農科院工作,但還會經常回這里走走看看。

王蘭蘭動情地告訴我們,袁先生一生都依戀這里的一草一木,他曾說過最想吃的菜,是安江菜;最想說的話,是安江話;最想喝的水,是安江水;最想看的風景,是安江的四季。

佇立于剛剛翻犁過的試驗田邊,空氣中飄散著泥土的芬芳,第一粒提高糧食產量的雜交稻種子,就產出于這片試驗田里。當年袁隆平和師生們在田間忙碌工作的身影和喜悅的笑聲,似乎又閃現眼前,回蕩耳邊。

省文化館副館長曹雋平為安江農校紀念園題贈書法作品

2

安江農校這片土地,留下了雜交水稻最初的發現、靈感和汗水,見證了袁隆平院士及其科研團隊在雜交水稻研究過程中的奮斗足跡。

在老校門外左邊,有30多畝試驗田,油菜花開得極其燦爛。田壟邊,習近平總書記強調的“中國人要把飯碗端在自己手里”幾個字格外醒目。

1961年的一天,袁隆平就是在這塊試驗田里選種時,發現了一株“鶴立雞群”的稻株,穗子比普通稻穗要大許多。欣喜的袁隆平待其成熟后小心翼翼收下種子。

來年春天種下多株后,抽穗時的表現讓袁隆平大失所望,但他靈感閃現并加以驗證,原來那一株形態特優的稻株是天然雜交稻。袁隆平推斷,一定存在天然雄性不育株這個關鍵的母本。兩年內,他冒著酷暑檢查了幾十萬株稻穗,終于找到了6株雄性不育株。

湖南師大美術學院教授、博士生導師曲湘建,在安江農校進行油畫創作

袁隆平據此寫成論文《水稻的雄性不孕性》,并在1966年的一期《科學通報》上發表。論文首次描述了水稻雄性不育株的“病態”特征,從而開啟了我國水稻雜交優勢利用技術研發的序幕。

1973年,在經過9年的艱苦努力后,袁隆平成功育成世界上第一個實用高產雜交水稻品種“南優2號”,“一粒改變世界的種子”在此誕生。1976年起,雜交水稻得以在全國大面積推廣應用。

高產、更高產,是袁隆平永恒的追求。數十年來,袁隆平帶領科研團隊不斷創新攻關,雜交水稻育種從三系法發展到兩系法,再推進到第三代雜交水稻,一次次不斷創造高產紀錄。

雜交稻對糧食增產的貢獻是巨大的,它比常規稻平均增產20%左右。如今,我國雜交水稻年種植面積超過2.4億畝,每年增產的糧食,可多養活7000萬人。

而這,源于袁隆平一輩子對雜交水稻研究的執著,對國家糧食安全的守護,對“愿天下人都有飽飯吃”初心的堅守。

如今,這片中國雜交水稻的發祥地,已被正式定名為“雜交水稻發源地——安江農校紀念園”,成為國家重點文物保護單位。曾經恢宏的教學樓,已經辟為“雜交水稻發源地紀念館”,凡與培育雜交水稻有關的物質的、非物質的遺存,都已經成為珍貴的國家記憶。

看著陳列室里一幅幅歷史圖片、一張張文獻資料,我不禁感嘆:袁隆平的精神已成為這里的一種文化符號,蘊含了中華民族特有的創造力!因為工作關系,我曾和袁隆平院士打過3次交道。

曲湘建教授創作的油畫作品

3

印象最深的一次是2006年12月25日,時任北京大學校長、中科院院士許智宏一行,專程拜訪袁隆平。會見現場,一位從事植物生理學的博士聽說年近八旬的袁院士還堅持下田,好奇地問袁老師累不累。

袁隆平哈哈一笑說:“累肯定是累的,但是一到了超級稻的田里面,我就興奮起來,就不累了。不親自下田是不行的,不能隔靴搔癢啊!必須要到現場親自看。我培養研究生,因為是搞水稻的,第一個要求你要下田,不下田,我就不培養。電腦很重要,但是電腦里面長不出水稻;書本知識也很重要,書本里面長不出水稻。你必須到田里面,才能種出水稻!”

當時在現場聽到這番話,我很有感觸。這次來到安江農校,紀念園的負責同志講述起袁老師年輕的時候“愛鼓搗”的故事,我的感受更為強烈。

1956年,袁隆平在教學之余成立了科研小組。他們把西紅柿嫁接到馬鈴薯上,把西瓜嫁接到南瓜上,當年結了不少奇特怪異的瓜,還嫁接了良種紅薯,最大的一顆重達17斤。

可是第二年,袁隆平按照當時蘇聯權威理論主導的無性繁殖學說的定義,把這些奇花異果的種子種下后,卻發現再也結不出原來的果實。這讓袁隆平對無性雜交的“一貫正確性”產生了極大的疑問,從而轉頭研究孟德爾等西方專家的雜交育種前沿學科,這對之后袁隆平走上雜交水稻研究之路起到了關鍵性的作用。

袁隆平認為,知識要在觀察和實踐中獲得,而不是僅僅從書本上獲得。不論是在安江農校教書的日子,還是后來帶領科研團隊,他始終如一在求新求變的創新路上忙碌著、創造著。科學研究對于他來說,從來不是一種枯燥的學問、一種食之無味的責任,而是一片美麗的天空。

袁隆平一生有兩個夢想:一個是“禾下乘涼夢”,另一個是“雜交水稻覆蓋全球夢”。正是在可貴的求實和創新精神指引下,袁隆平的這兩個夢想,正隨著超級雜交稻產量不斷突破新高逐漸成為現實。

目前,雜交水稻已經推廣到全世界20多個國家和地區,在國外種植面積達700萬公頃,不僅為解決中國人的溫飽和保障國家糧食安全做出了杰出貢獻,更為世界和平和社會進步樹立了豐碑。

就在本文成稿之時,5月6日從海南三亞崖州區(壩頭)南繁公共試驗基地傳來喜訊,雜交水稻雙季畝產1500公斤攻關示范項目迎來早稻測產,袁隆平生前發起的高產攻關又迎豐收,經過測產專家組計算,早稻平均畝產910公斤!

“根據袁隆平院士生前的設想,早稻達到900公斤,晚稻600公斤就能實現目標。”測產專家組組長、中國科學院院士謝華安說,早稻實現了較高產量,晚稻種植繼續加強管理,很有希望實現攻關目標。

安江農校是袁隆平夢開始的地方,由袁隆平寫就的雜交水稻故事,已被一筆一畫鐫刻在歷史坐標上。在他逝世一周年之際,我仿佛看到,在另一個天國,袁老正帶著我們熟悉的微笑,滿足地注視著大地上金燦燦、沉甸甸的稻穗……

校園里綠樹成蔭,沒有了往日的喧鬧

上世紀五十年代的老教工宿舍

曾經恢宏的教學樓,已經辟為“雜交水稻發源地紀念館”

袁隆平一家1964-1983年曾在此居住。在這里,他們養育了三個兒子

春分時節,試驗田里油菜花燦爛

袁隆平、李必湖居住的專家樓。此樓建于1980年,初為雜交水稻研究室,后改建為專家樓,供袁隆平、李必湖兩家居住

安江農校大禮堂

校園里頗具鄉土氣息的古樸院落

校園大門

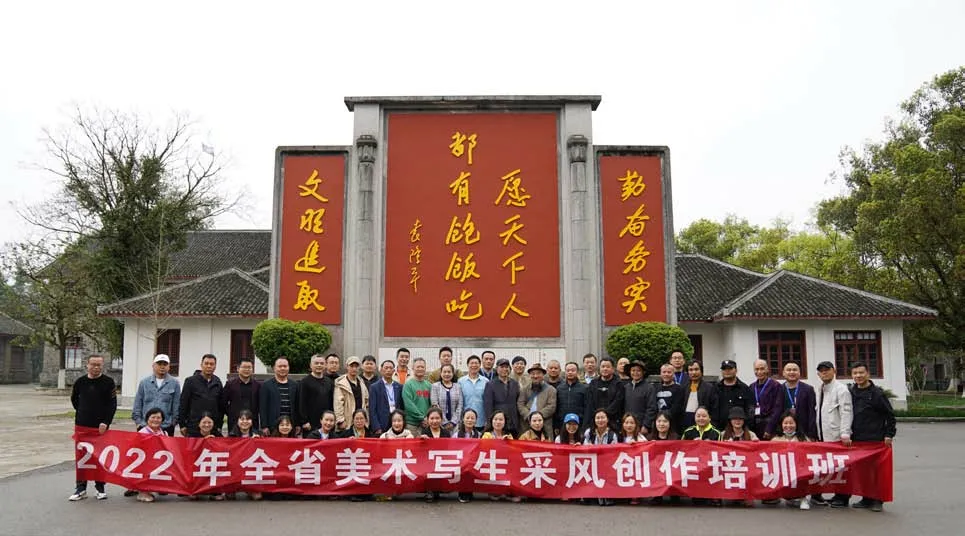

2022年3月16日至18日全省美術寫生采風創作培訓班在安江農校舉辦