《明人十二肖像冊》再認識

摘 要:《明人十二肖像冊》是誕生于明代中晚期的一組寫真作品,該作品描繪了萬歷年間江浙地區較為著名的文人雅士,其超高的寫實性令人嘆為觀止。其作者與具體創作時間不可考,正是因如此,學術界對于此作品更是眾說紛紜,始終沒有一致的看法。在吸取前人研究的觀點上,對此作品產生了新的認識和看法,就此作品是否吸收西方的繪畫語言、與曾鯨波臣派的辯證關系等方面進行探討,并給出合理的觀點。

關鍵詞:《明人十二肖像冊》;寫真;利瑪竇;曾鯨

肖像畫一詞是西方的繪畫術語,在中國古代繪畫中,一般都以“傳神”“寫意”等詞匯來表述肖像畫之意。寫真在中國古代具有悠久的歷史,最早可追溯到東晉顧愷之,元代王繹的《寫像秘訣》一書的問世,標志著寫真已經擁有了一套完整的創作法則。晚明商品經濟的不斷發展、宮廷繪畫的衰退、市民階層的崛起,使得寫真創作出現了空前的繁榮局面,此時期的作品與畫家數不勝數。《明人十二肖像冊》便是在此契機下所誕生的作品,其高超的寫實性令后世人無不嘆為觀止。

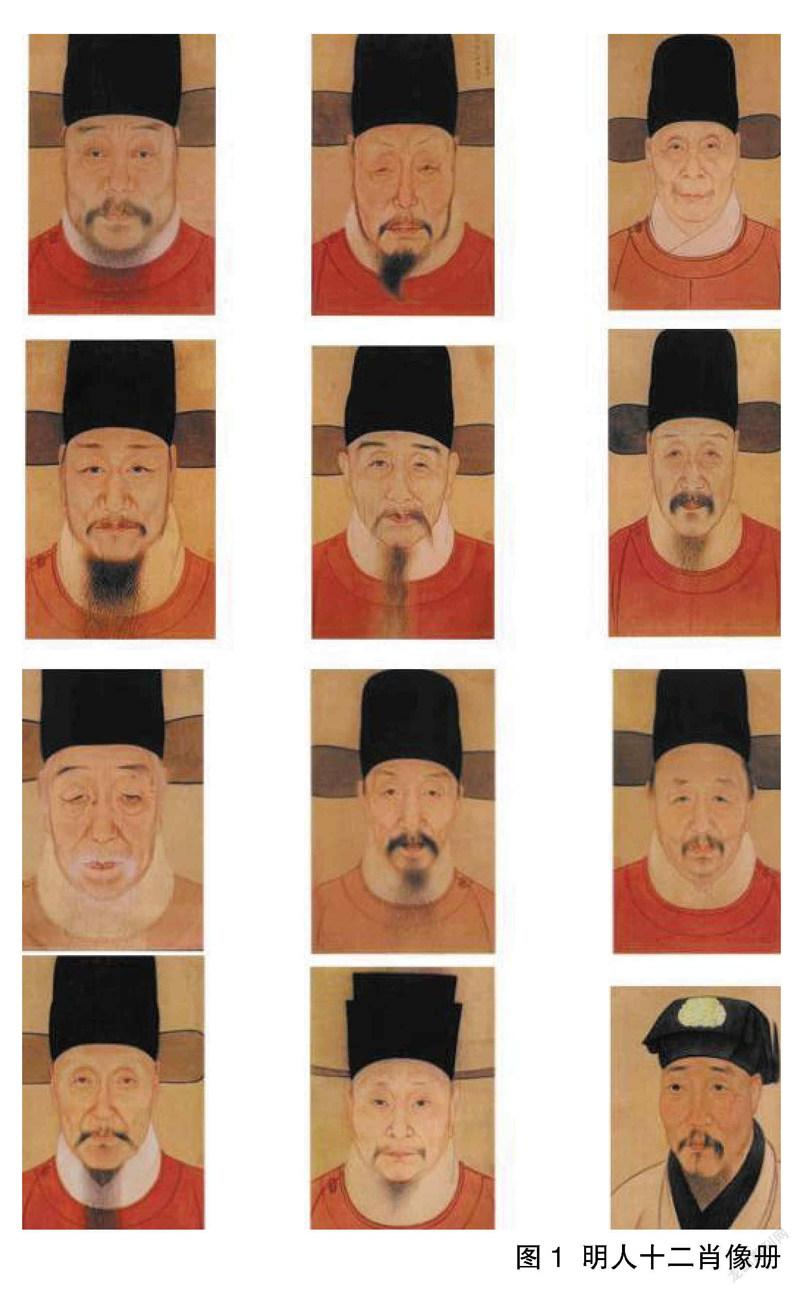

明代萬歷年間,江南地區出現了資本主義萌芽,手工業開始崛起,同樣也帶動了市民階層的崛起,人們的意識形態開始發生了轉變,這種意識形態轉變對晚明畫壇產生了巨大沖擊,其中影響較大的就是人物肖像畫。百年以后的清代畫家張庚在《國朝畫征錄》中將此時期從事肖像畫創作的群體分成了兩派:“寫真有二派,一重墨骨,墨骨既成,然后賦彩,以取氣色之老少,其精神早傳于墨骨中矣,此閩中曾波臣之學。一略用淡墨,勾出五官部位之大意,全用粉彩渲染,此江南畫家之傳法,而曾氏善矣。”簡言之,張庚將寫真分為二派,一是以曾鯨為首的波臣派所擅長的墨骨法,一是以江南民間畫家為主要創造群體的江南法。而《明人十二肖像冊》(圖1)便是典型的以江南法為主要繪畫技法的作品,它以其超高的寫實性對后世產生了深遠的影響。現如今學術界的絕大部分學者對于此作品的研究僅停留在技法方面,對于此作品的創作意義、技法來源、與同時期肖像畫作品的差異等方面的研究略顯不足,因此對于《明人十二肖像冊》的深入研究和探討也是對于晚明人物肖像畫的一個補充,這也是本篇文章的研究目的和意義所在。

一、作品與西方繪畫的關聯

(一)利瑪竇神父的江南之旅

現如今,學術界內大部分學者對于《明人十二肖像冊》是否吸收了西方的繪畫語言持兩種態度,一種是認為該作品對面目的描繪產生了凹凸變化,而這種變化正是來自于西方繪畫的繪畫語言;一種則認為,這是中國傳統繪畫的自我提升。若要談及是否吸收了西方的繪畫語言,則不得不提及當時來華的傳教士利瑪竇神父。因為當時明朝海禁嚴重,中國政府幾乎斷絕了與外界的交往,而利瑪竇神父的傳教之旅是該作品能夠受到西方繪畫語言影響的重要因素之一。

對于利瑪竇是否會作畫,著名日本美術史學者大村西崖曾經說過:“萬歷十年,意大利耶穌傳教士利瑪竇來明,畫亦優。”然而這種說法至今也未能得到學術界的認可。而傳利瑪竇所作的《野墅平林》是否為利瑪竇所作,至今也未能有明確的答案。正如莫小也教授在《利瑪竇與基督教藝術的入華》一文中所說的,利瑪竇是否擅長繪畫,成了本世紀內外學者爭論的一個焦點。

對于利瑪竇神父的傳教事跡在《利瑪竇中國札記》一書中有詳細的記載。書中記載,利瑪竇共在南京長時間停留了兩次:第一次他于1595年抵達南京,但是當時的南京知府并沒有允許他進城傳教,僅是停留了數日便離開了;第二次利瑪竇神父的傳教事業得到了時任南京禮部尚書王忠銘的大力支持,并成功進入南京城進行傳教,大概停留了一年左右。在南京期間,利瑪竇神父結識了許多文人雅士,其中最著名的就是李贄與焦竑。利瑪竇神父在其自傳《利瑪竇中國札記》一書提到過,李贄曾經送給過利瑪竇神父一首詩:“逍遙下北溟,迤儷向南征。剎利標名姓,仙山紀水程。回頭十萬里,舉目九重城。觀國之光末?中天日正明。”就李贄和利瑪竇的三次交談來看:第一次利瑪竇在與佛教大師辯論“宇宙本體”的時候,焦竑和李贄參與到了其中,但是沒有參與到辯論之中;幾天后,二人又重新去拜訪了利瑪竇神父,主要討論了儒釋道三教被基督教理論所沖擊后的種種問題;最后一次,李贄則是認真地聆聽了利瑪竇神父的基督教理論。就利瑪竇和李贄的交往過程而言,筆者認為談到有關繪畫的可能性不是很大,首先利瑪竇神父來到南京的主要目的是傳教,并且每日事務繁多。其次,李贄作為泰州學派的宗師,史籍上對于李贄的評價大多集中于其思想的進步性,并不曾談到他對藝術方面的影響。就上述兩點,筆者認為利瑪竇在江南地區傳教時不會對中國傳統人物畫帶來影響。但是,由于對利瑪竇傳教時所結交朋友的記錄較少,因此還需要更加進一步的探討。

(二)西方的光影變化與中國的筆墨虛實

現如今的部分學者之所以認為《明人十二肖像冊》是借鑒了西方的繪畫之法,很大程度上是看到了此作品對于作畫對象的面目塑造出現的凹凸之感。但是在筆者看來,西方繪畫在人物面目描繪的過程中之所以出現了凹凸感,是因為在畫面中有了光影的存在。不單單只限于人物肖像畫,光和影這兩種因素始終貫穿于西方的繪畫,成為西方繪畫不可或缺的重要語言;而就中國繪畫而言,無論是山水畫的遠近還是人物畫的凹凸感應該歸于中國畫用筆的筆墨虛實。

明代來華傳教士利瑪竇對這種東西方的差異有著如下的看法:“中國畫但畫陽不畫陰,故看之人面軀正平,無凹凸相。吾國畫兼陰與陽寫之,故面有高下,而手臂皆輪圓耳。凡人之面正迎陽,則皆明而白;若側立則向明一邊者白,其不向明一邊者眼耳鼻口凹處,皆有暗相。吾國之寫像者解此法用之,故能使畫像與生人亡異也。”從這段話我們可以得出,在利瑪竇神父的眼里,中國畫之所以表現得平面化,是因為缺少了光影,即畫陰不畫陽,因而在西方繪畫中,人物面部的凹凸感是透過光影變化來體現的。換言之,畫面中是否有光影的存在成為能否表現人物面目造型凹凸質感的重要依據之一。

丁皋在陰陽虛實論中提到:“豈人之面獨無然乎?……故高低凸凹,全憑虛實,陰陽從虛而至實,因高而至低也。夫平是純陽,無染法也。”在此,丁皋將畫面的陰陽表現歸納為筆墨的虛實,他認為作品中虛的部分是通過渲染來表現出來的,陰陽、虛實互為表里,相互襯托、相互依存。對比于上述利瑪竇神父所說的光影變化,這段文字中主要提及中國傳統人物畫中的面目凹凸感是通過筆墨虛實來體現的。而筆墨虛實正是通過渲染來表現出來的。元代王繹在其《寫像秘訣》中對江南法的繪畫技法有著明確的闡述,先以“淡墨霸定眶格”,再以色彩“逐旋積起”,多層次反復渲染面目凹凸。通過丁皋與王繹在各自的文章中的論述,我們有理由相信《明人十二肖像冊》中的面目凹凸質感并非取自于西方的繪畫語言,而是通過渲染來表現出面目的虛實,并通過虛實變化來表現出凹凸之感。DAADFEBC-6220-4141-BC51-8EA199252C80

同時,結合當時晚明畫壇的發展來看,文人畫已經成為主流,而當時的文人士大夫是否會接受西方的繪畫也是一個值得去探討的問題。在筆者看來,當時的文人士大夫很難接受西方的繪畫,以至于百年之后的清代美術家鄒一桂評西畫:“西洋人善勾股法,故其繪畫于陰陽遠近,不差錙黍。所畫人物屋樹,皆有日影。其所用顏色與筆,與中華絕異。布影由闊而狹,以三角量之。畫宮室于墻壁,令人幾欲走進。學者能參用一二,亦具醒法;但筆法全無,雖工亦匠,故不入畫品。”張浦山也曾說過:“明時有利瑪竇者,西洋歐羅巴人,通中國語。來南都,居正陽門西營中。畫其教主,作婦人抱一小兒,為天主像,神氣圓滿,采色鮮麗可愛。嘗曰:中國畫只能畫陽面故無凹凸……然非雅賞也,好古者所不取。”由此可見,中國文人畫精神已經根深蒂固,這種意識形態是不會輕易動搖的,也不會僅僅是看到了利瑪竇神父所攜帶天主像等就會有所改變。因此,就上述論述內容而言,筆者并不認為此作品會受到西方的繪畫影響。

二、作品與曾鯨的辯證關系

提到晚明的人物肖像畫,我們不得不想到晚明人物肖像畫的巨匠——曾鯨。現如今學術界有部分學者認為《明人十二肖像冊》是出現在曾鯨畫派之前,并影響了曾鯨的創作活動,筆者對于此看法是持以肯定態度的。上文曾說過張庚在討論江南畫法時說過“曾氏善矣”。由此我們不難得出,曾鯨對于江南法也是擅長的。現存的曾鯨傳世作品最早的應該是《吳允兆像》,創作于萬歷三十五年(1607年),此時曾鯨43歲,而曾鯨作品中,最能體現其墨骨法的當屬他于天啟二年(1622年)創作的《張卿子像》,此時的曾鯨58歲,這是非常重要的時間節點,下文會有所提及。就《明人十二肖像冊》本身的超高寫實性來看,筆者認為應該是當時民間畫工與作畫對象面對面進行創作的,這種創作方式早在傳周文矩的《宮中圖》中便有體現,因此作品中所呈現的年齡樣貌和當時官員的年齡應當是一致的。

《明人十二肖像冊》的12幅作品中,創作最早的一幅當屬《徐渭像》。徐渭(1521—1593年)初字文清,后改字文長,號青藤老人、青藤道士、天池生、天池山人,明代著名花鳥畫家。通過徐渭的生平來看,他于1593年去世,也就是說,到徐渭去世時,曾鯨也就是29歲,況且作品中的徐渭以中年面貌示人,而此時曾鯨也不過是3—13歲,所以想必不會存在曾鯨的繪畫技法影響到此作品的情況。

《王時敏像》是曾鯨于萬歷四十四年(1616年)創作的作品,若以此作品與《明人十二肖像冊》中《李日華像》來對比便更為清晰。李日華生于1565年,卒于1635年,從生卒年上來看,曾鯨比李日華早出生一年,二者年齡相仿。《李日華像》所呈現出來李日華年齡面貌處于中年時期,與曾鯨創作《王時敏像》時的年齡大概一致,換言之,《王時敏像》與《李日華像》的創作時間大概一致。而這兩幅作品就面目塑造的豐富程度來看,《李日華像》略勝一籌。

就上文闡述,筆者認為曾鯨就技法上來看,并不能夠指導《明人十二肖像冊》的創作,相反,《明人十二肖像冊》在創作上應該給予了曾鯨一定的靈感。

三、結語

《明人十二肖像冊》是晚明畫壇人物肖像畫的代表性作品之一,在對晚明人物肖像畫的研究中,是一組極其重要的作品,但是由于其作者及創作時間不可考加之有關該作品的記載資料過少,所以給研究增添了些許難度。綜合現有的資料,筆者對此作品有了一個新的認識,結論有二:第一,從作品的繪畫技法與傳承來看,吸取西方繪畫語言的可能性較小。首先,結合利瑪竇神父在江南的傳教經歷來看,并沒有直接的資料記載利瑪竇神父傳播過當時西方的繪畫思想,其次,西方的光影并沒有在該作品中有著明顯的體現。結合丁皋的陰陽虛實論可以看出,中國畫的面目凹凸是通過筆墨虛實變化表現出來的。結合上述兩點,筆者認為對于此作品是否吸收了西方繪畫語言還需要進一步考究。第二,通過對時間的分析,筆者認為該作品很大程度上是早于曾鯨的波臣畫派而誕生的,在創作上應該會給予曾鯨一定的啟示。

參考文獻:

[1]徐沁.明畫錄[M].上海:華東師范大學出版社,1970.

[2]張庚.國朝畫征錄[M].杭州:浙江人民美術出版社,2011.

[3]利瑪竇,金尼閣.利瑪竇中國札記[M].何高濟,王遵仲,李申,譯.北京:中華書局,2010.

[4]史景遷.利瑪竇的記憶宮殿[M].章可,譯.桂林:廣西師范大學出版社,2015.

[5]高居翰.山外山:晚明繪畫 1570-1644[M].王嘉驥,譯.北京:生活·讀書·新知三聯出版社,2009.

[6]俞劍華.中國古代畫論類編[M].北京:人民美術出版社,2007.

[7]俞劍華.宣和畫譜[M].北京:人民美術出版社,2017.

[8]澳門藝術博物館.像應神全:明清人物肖像畫學術研討會論文集[M].北京:故宮出版社,2015.

[9]徐默.晚明、清代肖像畫的藝術表現形式[M].杭州:中國美術學院出版社,2013.

[10]李超.中國早期油畫史[M].上海:上海書畫出版社,2004.

[11]莫小也.利瑪竇與基督教藝術的入華[M]//黃時鑒.東西交流論譚:第二集.上海:上海文藝出版社,2001.

[12]姜紹書.無聲詩史[M].上海:華東師范大學出版社,2009.

作者簡介:

吳科億,魯迅美術學院碩士研究生。研究方向:中外美術交流史。DAADFEBC-6220-4141-BC51-8EA199252C80