環境政策視角下基于系統動力學的農機分級回收再制造研究*

劉 宇,羅偉祎

(湖南人文科技學院,湖南 婁底 417000)

0 引言

當前,協調人、資源與環境三者間的關系是我國社會發展過程中必須重視的工作[1]。隨著社會的發展,人們個性化的消費需求日益凸顯,導致產品使用周期縮短,產品更新換代速度不斷加快。大量的廢舊產品若得不到及時回收處理,不僅會降低社會資源可利用率,而且殘留的有害物質也會對環境造成二次污染[2]。在國家政策號召下,企業紛紛履行主體生產責任,提供日益高效的售后服務,主動承擔廢舊產品回收責任,樹立企業自身的綠色形象[3]。值得注意的是,在環境保護日益中心化的整體趨勢下,再制造行業的政策優勢不斷凸顯。相較于傳統制造行業,再制造行業沒有煉鋼、鑄造等一系列會對環境產生嚴重污染的生產環節,具有較好的環境效益[4]。

回顧相關文獻,國內外學者對再制造行業的研究主要集中在以下兩個方面:1)分級回收機制的作用。楊愛峰等針對不同質量產品的回收問題進行研究,發現最佳排序策略并未對再制造數量以及回收數量產生顯著影響[5]。Guo J等通過構建制造—再制造混合生產模型,發現回收質量越低的產品,其再制造成本相應地越高,但考慮到總成本支出,企業更愿意選用較低質量的產品進行回收[6]。黃帝等研究產品質量差異兩階段回收再制造優化決策問題,發現回收質量級數存在有效生產前沿面,不在生產前沿的任何質量等級都無法進行再制造[7]。2)環境政策指數的影響。伊長生等認為環保政策指數對回收數量有約束作用,進而會影響回收收益與再制造數量[8]。董海等認為環境政策指數對回收比例能夠產生直接影響,并通過調整產品質量和服務水平,提升四級閉環供應鏈中各級成員的總利潤[9]。

綜上所述,學者們多從分級回收機制或環境政策等單一視角開展再制造領域的研究,鮮有學者從分級回收機制與環境政策相結合的復合視角進行研究。鑒于此,本研究從環境政策視角出發,基于系統動力學理論構建分級回收再制造模型,通過環境政策指數對分級回收質量等級進行約束,分析在不同環境政策指數下,各回收質量等級對農機回收再制造企業的產能與收益變化的影響。

1 概念分析

1.1 農機再制造流程分析

農業機械再制造逆向供應鏈主要涉及制造商、銷售商、再制造商以及售后服務中心等各主體,具體包括以下幾個流程:1)回收,根據目測對廢舊品進行回收;2)拆解,對零部件進行拆解,并依據可再制造、可利用、綠色處置等類別進行初步分類;3)清洗,清洗零部件表面的油漬、污垢、鐵銹等;4)檢測,判斷零部件是否可用于再制造;5)再制造,采用相應的再制造技術對零部件進行修復,以恢復其原有的性能;6)裝配,根據要求將合格的零部件裝配成再制造品;7)測試與包裝,對整機的性能指標進行測試,再重新噴漆,并標明再制造品標志。

1.2 分級回收機制分析

回收是再制造活動的起點,通過拆解檢測廢舊品,將其初步劃分為可用于再制造和不可用于再制造兩類,只有標識為可用于再制造的廢舊品才能進入后續再制造流程。通常,由于廢舊品質量參差不齊,所以再制造過程中所消耗的時間、成本及工藝要求也不盡相同,進而降低企業再制造效率,個別處理不當的環節還將導致再制造過程中產生二次污染。鑒于此,企業可通過分級回收策略,將廢舊品運至專業檢測場所,按照檢測評估報告制定回收價格,以質量等級及配套價格完成廢舊品回收。從再制造效率來看,雖然單位回收時間會增加,但再制造所需時間將大幅下降,有利于提高產能利用效率;從再制造成本來看,整體回收成本雖然會增加,但再制造過程中的相關成本及后期的處置成本將大幅降低,從而給企業帶來更高的收益增長率[10]。

2 研究模型構建

2.1 邊界確定與基本假設

本研究旨在分析不同環境政策指數下,各回收質量等級對農機回收再制造企業的產能與收益變化的影響,將環境政策指數分別設置為0.2、0.5、0.8,以反映寬松、適中、嚴厲三種不同的環境政策;分級回收機制設置為1、2、3,以反映統一、二級、三級三種不同的回收機制。并依據相關參考文獻[11-12],假設企業優先進行再制造,當再制造要求的廢舊品不匹配或產量無法滿足市場需求時,需要采購或制造一定的新件加以補充。本研究相關假設條件如下:1)廢舊品數量逐年增加;2)廢舊品經回收檢測后全部用于再制造,不考慮處置成本;3)再制造和新件制造不影響產能;4)關鍵零部件更換成本計入再制造成本;5)不考慮各階段產生的運輸成本和庫存成本。

2.2 因果關系圖與存量流量圖

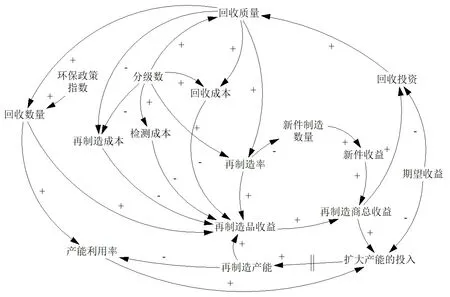

本研究中系統行為主要是根據環境政策指數、分級數、再制造率及再制造商總收益四個反饋回路的相互作用構建的。同時,系統內包含一個重要的延遲:建設投產周期。其中,環境政策指數變化會影響回收數量;分級數會影響回收質量、回收成本、檢測成本以及再制造成本;再制造率會影響新件制造數量、再制造品收益;再制造品收益會通過再制造商總收益,影響下個階段的回收投資和擴大產能的投入,因果關系圖如圖1所示。

圖1 環境政策指數下分級回收農機再制造因果關系圖

本研究因果關系圖中主要反饋回路整理如下。

正反饋環:1)環境政策指數—回收數量—再制造品收益—再制造商總收益—回收投資—回收質量—回收數量;2)分級數—回收質量—再制造率—再制造品收益—再制造商總收益;3)分級數—再制造成本—再制造品收益—再制造商總收益;4)回收投資—回收質量—回收數量/再制造率/再制造成本—再制造商總收益—回收投資;5)擴大產能的投入—再制造產能—再制造商總收益—擴大產能的投入;6)擴大產能的投入—再制造產能—再制造商總收益—回收投資—擴大產能的投入。

負反饋環:1)分級數—回收成本/檢測成本—再制造品收益—再制造商總收益;2)回收投資—回收質量—回收成本—再制造商總收益—回收投資;3)擴大產能的投入—再制造產能—產能利用率—擴大產能的投入;4)再制造率—新件制造數量—再制造商總收益—回收投資—回收質量—再制造率。在此基礎上設計存量流量圖,如圖2所示。

圖2 環境政策指數下分級回收農機再制造存量流量圖

2.3 主要變量及方程式

本研究的存量流量圖主要包括5 個決策變量、4個狀態變量及若干其他變量。其中,決策變量包括環境政策指數、分級數、回收質量上限、回收質量下限以及再制造率;狀態變量包括再制造商收益、再制造產能、回收投入以及周期;其他變量由速率變量與輔助變量組成,比如速率變量為再制造收益的增加、新件收益的增加、產能的增加等,輔助變量為潛在可供回收數量、期望收益、產能利用率等。本研究采用Vensim Ple軟件進行模擬仿真,常量依據相關參考文獻進行設置[13],部分方程式整理如下。

1)決策變量部分方程式:

回收質量上限=MIN(0.6+回收投入敏感系數*回收投入,1)

回收質量下限=MIN(0.1*分級數+單位檢測成本/檢測影響因子,回收質量上限)

再制造率=回收質量下限+(分級數-1)/分級數*(回收質量上限-回收質量下限)

2)狀態變量部分方程式:

再制造商收益=INTEG(再制造收益的增加+新件收益的增加-年回收投入增加-擴大產能的投入)

3)其他變量部分方程式:

再制造收益的增加=(再造品售價* 再制造率-單位檢測成本)*MIN(回收數量,再制造產能)- 單位 產能維護成本* 再制造產能- 回收成本- 再制造成本

期望收益= 期初收益*(1+ 預計年增長率* 周期*TIME STEP)

潛在可供回收數量=期初數量*(1+0.05*周期)*環境政策指數

3 模擬仿真與結果分析

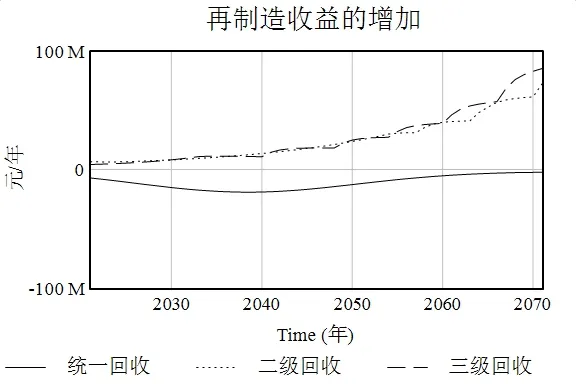

3.1 農機再制造收益增加變化

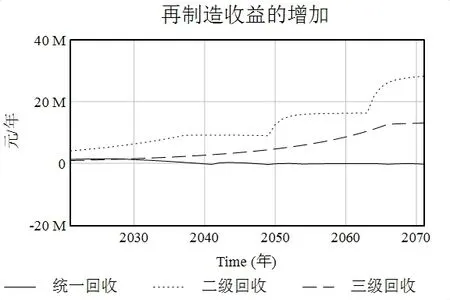

由圖3 可知,在寬松的環境政策下,仿真前期(2021—2040 年)統一回收和三級回收的再制造收益增加量并未出現明顯增長,而二級回收的再制造收益增加量則呈現增幅較大的增長趨勢。仿真后期(2041—2070 年)統一回收的再制造收益增加量出現小幅下滑,而二、三級回收的再制造收益增加量均呈現穩定的增長趨勢,且二級回收具有比三級回收更大的增幅。之所以如此,主要是因為在寬松的環境政策下,農機設備使用周期較長,農業生產者對農機設備更新換代的需求并不迫切,導致質量較高的廢舊品出現供小于求的情況,市場上不同質量等級的農機設備回收價格差異顯著。雖然統一回收的回收成本相對較低,但由于高昂的再制造成本投入,在產能相對穩定的情況下,給企業帶來的收益增長并不明顯。相較之下,二級回收雖然增加了回收成本,主要是得益于再制造成本投入的大幅降低,反而能夠帶給企業穩定的收益增長;而三級回收帶來的回收成本大幅增加,將導致企業收益增長速度放緩。鑒于此,在寬松的環境政策下,二級回收將為企業帶來最高的收益增長。

圖3 再制造收益增加變化比較圖(環境政策指數為0.2)

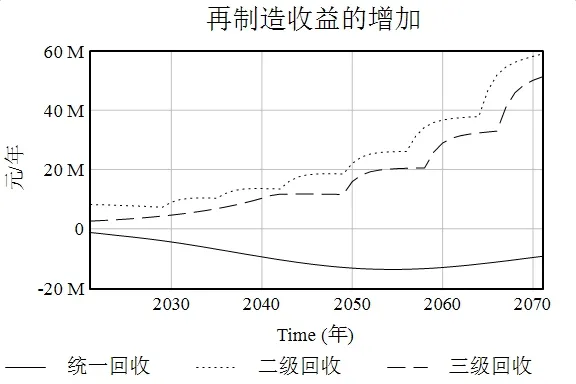

由圖4 可知,在適中的環境政策下,仿真前期(2021—2040年)統一回收的再制造收益增加量持續下滑,呈現負增長趨勢,將導致企業的總收益不斷減少,而二、三級回收的再制造收益增加量則呈現增幅較大的增長趨勢。仿真后期(2041—2070年)統一回收的再制造收益增加量呈現大幅下滑后又緩慢提升的變化趨勢,且其再制造收益增加量無法恢復到期初水平,而二、三級回收的再制造收益增加量則繼續呈現增幅較大的增長趨勢,且其再制造收益增加量均超過寬松環境保護力度下的期末水平。之所以如此,主要是因為在適中的環境政策下,農機設備使用周期變短,農業生產者對農機設備更新換代的需求日益凸顯,使得質量較高的廢舊品供求基本匹配,市場上不同質量等級的農機設備回收價格差異逐漸減小。統一回收的成本優勢不再突出,且受制于高昂的再制造成本投入,在產能相對穩定的情況下,反而降低了企業的總收益。相較之下,二、三級回收雖然在一定程度上增加了回收成本,得益于再制造成本投入的大幅降低,企業收益獲得了大幅提升。鑒于此時市場上不同質量等級的農機設備回收價格差異依然明顯,相較于三級回收,二級回收依然將為企業帶來最高的收益增長。

圖4 再制造收益增加變化比較圖(環境政策指數為0.5)

由圖5 可知,在嚴厲的環境政策下,仿真前期(2021—2040 年)統一回收的再制造收益增加量呈現逐漸下滑的趨勢,而二、三級回收則呈現出完全一致的增長趨勢。仿真后期(2041—2070 年)統一回收的再制造收益增加量呈現緩慢上漲的趨勢,且在期末基本恢復到期初水平,而三級回收的再制造收益增加量首次超過二級回收的再制造收益增加量,且其再制造收益增加量均大幅超過適中環境保護力度下的期末水平。之所以如此,主要是因為在嚴厲的環境政策下,農機設備使用周期進一步縮短,農業生產者對農機設備更新換代的需求旺盛,使得質量較高的廢舊品出現供大于求的情況,市場上不同質量等級的農機設備回收價格差異進一步減小。統一回收的成本優勢消失,且受制于高昂的再制造成本投入,在產能相對穩定的情況下,持續降低企業的總收益。相較之下,二、三級回收在回收成本輕微增加的情況下,卻大幅降低了再制造成本投入,企業收益獲得了顯著提升。鑒于此時市場上中高質量的農機設備回收價格差異進一步減小,相較于二級回收,三級回收將為企業帶來最高的收益增長。

圖5 再制造收益增加變化比較圖(環境政策指數為0.8)

3.2 農機再制造產能變化

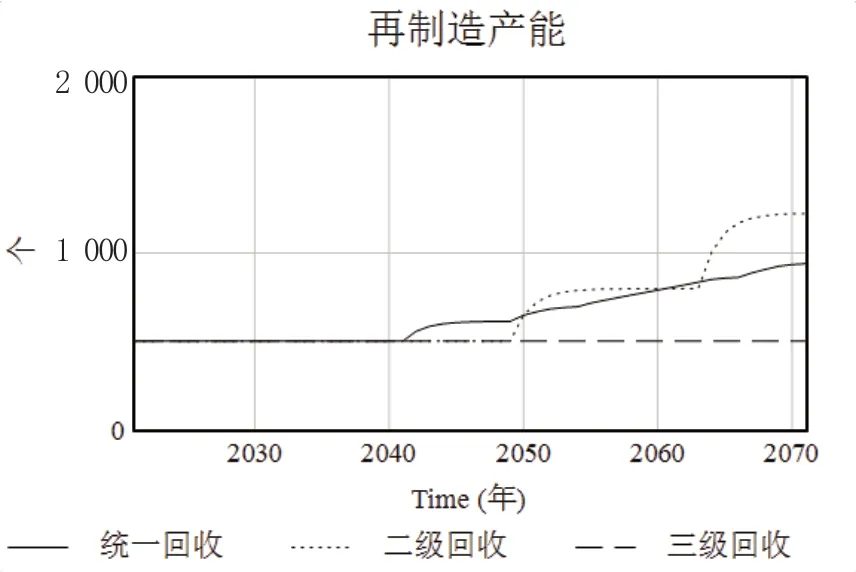

由圖6 可知,在寬松的環境政策下,仿真前期(2021—2040 年)三種回收機制的再制造產能均未發生明顯變化,維持在期初水平。仿真后期(2041—2070 年)三級回收的再制造產能繼續維持在期初水平,而統一、二級回收的再制造產能則呈現出穩定的增長趨勢;相較于統一回收,二級回收在期末將為企業帶來最高的再制造產能增長。

圖6 再制造產能變化比較圖(環境政策指數為0.2)

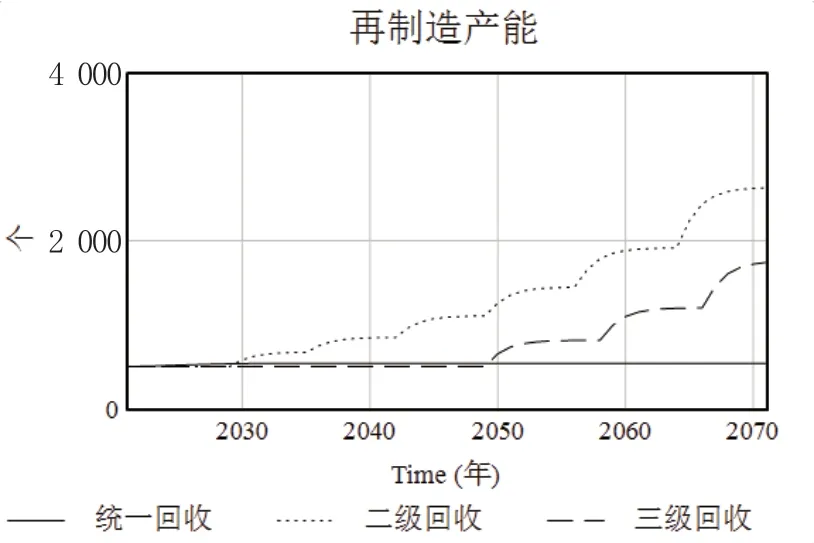

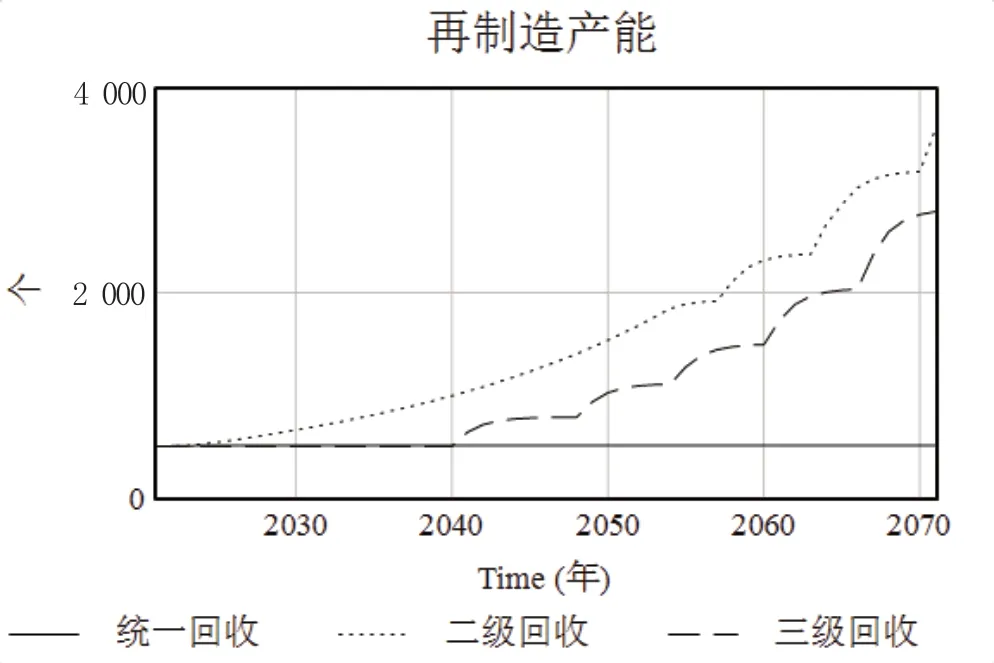

由圖7、圖8 可知,在適中、嚴厲的環境政策下,統一回收的再制造產能均未發生明顯變化,始終維持在期初水平;而二級、三級回收的再制造產能則呈現出先穩定后增長的變化趨勢,且二級回收的再制造產能增長速度始終高于三級回收。值得注意的是,環境政策指數的變化會直接影響潛在可供回收數量的變化。在寬松的環境政策下,由于農機設備使用周期較長,質量較高的廢舊品供小于求,從而使得三級回收的再制造產能無法實現有效增長;隨著時間的推移,農機設備受限于使用壽命,市場中質量一般的廢舊品數量極大豐富,從而使得統一、二級回收的再制造產能獲得較大提高。在環境政策不斷升級的情況下,由于農機設備使用周期逐漸縮短,在不斷提升市場中廢舊品整體質量的同時,也縮短了市場中質量較高的廢舊品數量極大豐富所需要的時間,導致統一回收受到潛在可供回收數量的限制,無法獲得再制造產能的有效增長;二級、三級回收則得益于潛在可供回收數量的大幅增加,將為企業帶來再制造產能的高速增長。

圖7 再制造產能變化比較圖(環境政策指數為0.5)

圖8 再制造產能變化比較圖(環境政策指數為0.8)

4 總結

本研究從環境政策視角出發,基于系統動力學理論構建分級回收再制造模型,通過環境政策指數對分級回收質量等級進行約束,分析在不同環境政策指數下,各回收質量等級對農機回收再制造企業的產能與收益變化的影響。研究結果表明,分級回收能夠減小農機設備回收質量的差異,并對企業的再制造產能及收益變化產生顯著影響。同時,環境政策指數通過直接影響潛在可供回收數量,對實施不同分級回收策略的企業收益及產能變化產生顯著影響。從收益最大化視角出發,在寬松、適中的環境政策下,企業應該實施二級回收機制;而在嚴厲的環境政策下,企業應該實施三級回收機制。從產能最大化視角出發,不管在哪種環境政策下,企業均應該實施二級回收機制。