構建跨區域滅火救援協作網絡的原則分析

劉洪辛

摘要:隨著我國社會經濟的快速發展,工藝設備先進、性能化設計的超高超大建筑、人員密集場所等不斷增多,使得消防救援工作也隨之呈現出技術要求高、處置難度大、作戰時間長等特點。與此同時,我國各類災害事故頻發,社會消防救援力量和資源普遍不足,不能滿足滅火救援的實際需要。文章認為構建跨區域滅火救援協作網絡是解決問題的一種行之有效的方法,并通過初步研究分析,結合我國實情,提出了四條構建協作網絡的原則,即經濟發達地區優先原則、災害事故頻發地區優先原則、地理鄰近原則、資源互補原則。

關鍵詞:消防;滅火救援;跨區域;協作網絡

一、跨區域滅火救援概述

我國的消防救援隊伍經過長期的發展,整體水平雖然得到了一定的提高,但仍然存在“大而不強,專而不精”的情況,尤其是在應對一些重特大災害事故、特殊類型災害事故的時候,各地消防救援隊伍的實力參差不齊。因此,為了有效應對各類災害事故,必須要集中各種力量和資源形成合力,這就需要跨區域、多部門聯動。在2021年河南“7·20”特大暴雨抗洪搶險救援行動中,應急管理部先后啟動三輪跨區域增援行動支援河南防汛救災工作,緊急調派北京、河北、山西、上海、江蘇、安徽、江西、山東、湖北、湖南等地的消防救援隊伍和森林消防隊伍4000余名消防救援人員,以及國家安全生產應急救援隊伍、應急排澇專業隊伍、應急總醫院醫療救援隊1100余人,攜帶423艘舟艇、153套大型排澇設備馳援河南。再一次證明了跨區域救援的必要性。

為此,可以依托國家綜合性消防救援隊伍,通過構建跨區域滅火救援協作網絡來整合、優化各地區的消防資源、信息和力量,形成一套完整的網絡體系,平時用于交流學習,戰時便于協調指揮,實現優勢互補,進而提高滅火救援的效率。

二、跨區域滅火救援協作網絡的功能優勢

跨區域滅火救援協作網絡作為有效應對災害事故的一種新模式,具有以下功能優勢:

(一)實現信息資源共享

在滅火救援協作網絡中,以國家綜合性消防救援隊伍為骨干力量,將政府專職消防隊伍、企業專職消防隊伍、社會救援力量等各種社會應急救援力量、資源等連接起來,對各種力量、資源進行有效整合,實現信息、資源共享,使得跨區域、跨部門滅火救援協作更加流暢、高效。

(二)便于交流學習和溝通協調

通過滅火救援協作網絡,可以為各救援隊伍搭建起學習交流的平臺,實現互聯互通,平時可以進行經驗交流,在滅火救援行動中可以進行溝通協調,進而提高滅火救援行動的效率和成功率。

(三)實現優勢互補

滅火救援協作網絡內的各救援隊伍可根據自身的特點和優勢,進一步細化專業分工,在裝備建設、專業訓練、后勤保障等方面各有所側重,既能實現一專多能、固強補弱的目標,還能夠避免重復建設造成的資源浪費。

(四)有利于提高總體戰斗力

通過跨區域滅火救援協作網絡,將各個單元連接起來,集中人力、物力、財力、科技等一切可利用的資源來應對重特大災害事故。這樣不僅避免了因為人員不足、器材裝備匱乏、技術支持薄弱等因素而導致滅火救援失敗的情況發生,而且避免了各支隊伍在災害事故現場因協調控制不力而發生的混亂局面。因此,跨區域滅火救援協作網絡有助于提高消防救援隊伍的整體戰斗力。

三、跨區域滅火救援協作網絡的布局原則

一套完整、科學的跨區域滅火救援協作網絡是提高消防救援隊伍跨區域滅火救援能力的保證。要使協作網絡布局合理、運行高效,應遵循以下原則:

(一)經濟發達地區優先原則

經濟發達地區優先就是在構建跨區域滅火救援協作網絡的過程中,應充分考慮到經濟發達地區對區域內甚至是全國的政治、經濟、人文、科技等方面的重要性及其發生重特大災害事故后可能引起的危害后果的嚴重性,將這些經濟發達地區優先作為構建跨區域滅火救援協作網絡中的網絡結點。文章將從人口和經濟等方面進行分析研究。

1.人口因素

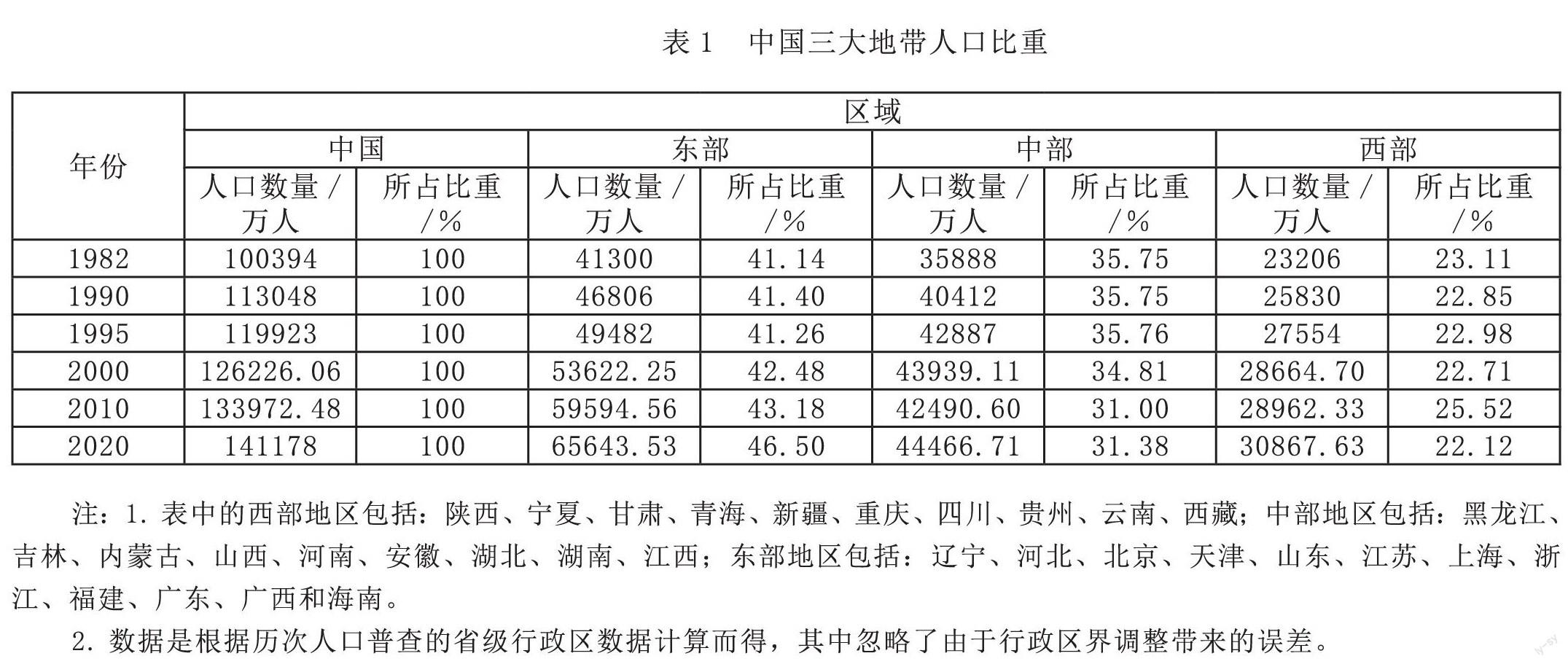

自然地理環境是我國人口宏觀分布地區差異的主要原因。經濟發展的地區差異也是影響人口分布的原因之一。在同樣的自然條件下,經濟發達地區的人口承載力相對較高。我國經濟發展水平在宏觀區域上呈現東、中、西三個地帶,自東向西經濟發展水平逐漸降低。表1為我國改革開放以來,東、中、西三大地帶的人口分布。雖然這些人口比重在不斷地變化(東部地區人口密度越來越大,西部地區的人口密度沒有太大變化),但仍然可以明顯看出,這三個地帶人口密度從東到西依次減少,經濟發達地區的總人口比欠發達地區的多,人口密度也比欠發達地區大很多。

對于經濟發達地區來說,人口的增多雖然為發展提供了充足的勞動力,為發展創造了必要條件,但給消防安全工作也帶來了新挑戰,提出了新要求。所以在構建跨區域滅火救援協作網絡時需要充分考慮人口因素。

2.其他因素

經濟發達地區對整體社會經濟的發展具有十分重要的作用。從全國范圍內來看,可以有多個這樣的城市群;從區域內來看,可以有一個或者兩個重點的核心城市;從各個城市來看,可以有一個或者幾個重要的區。確保這些地區的安全與穩定,為這些經濟發達地區創造一個安定有序的發展環境對區域內甚至對我國經濟的進一步發展具有至關重要的作用和意義。

所以,無論是從“人民至上、生命至上”的觀點出發,還是從我國社會經濟的發展戰略來考量,都需要優先在經濟發達地區構建跨區域滅火救援協作網絡。

(二)災害事故頻發地區優先原則

1.我國災害事故現狀

首先,自然災害。自然災害是指以自然變異為主因造成的,危害人類生命財產、社會功能以及資源環境的事件或現象。我國自然災害頻繁,每年都有一些地區遭受干旱、洪澇、滑坡、泥石流、臺風等災害,地震災害也時有發生。在一般年份,我國每年因自然災害造成的直接經濟損失有400億元至500億元,大災年份更加嚴重。

其次,人為災害。人為災害是指主要由人為因素引發的災害。由于人為災害是人類自身引起的,因此更加復雜,種類繁多,帶來的損失也相當慘重。隨著我國機動車輛數量的不斷增加,道路交通事故死亡人數也隨之呈現出上升的趨勢。各地的工業基地不斷擴建或者新建,使得生產事故不斷發生。當前,我國各類災害事故主要發生在工業生產領域和生活娛樂領域,事故類型包括工業企業的安全生產事故、城市火災、交通事故、壓力容器及管道事故、危險化學品事故等。人為災害事故不但威脅人們的生命安全,同時還造成了巨大的經濟損失。

2.構建協作網絡的對策

無論是自然災害還是人為災害,都會給人民群眾的生命財產安全帶來威脅。近年來,我國雖然在不斷加強消防救援隊伍建設,但面對頻繁發生的災害事故,消防救援力量仍顯薄弱,仍然不能完全滿足滅火救援工作的需要。因此,構建跨區域滅火救援協作網絡的過程中,要將有限的消防救援資源進行統籌分配。各地消防救援隊伍可以和當地的國土資源、氣象、城建、交管、應急等部門聯合,對本地區常見的災害事故情況(包括災害事故的種類、嚴重程度、發生頻率等)進行統計分析,將那些災害事故頻發地區優先作為網絡結點,并強化消防救援隊伍建設,強化資源配置,使災害頻發地區具有相對充足的救援力量和資源。

(三)地理鄰近原則

地理鄰近原則是指在構建跨區域滅火救援協作網絡的過程中,應充分考慮跨區域滅火救援的時間因素和空間因素,將相鄰的地區納入同一區域內的網絡中去,進而提高跨區域滅火救援的效率。

1.時間因素

時間就是生命,快速到達災害事故現場是成功救援的重要前提和保證。比如對于地質災害,救援界存在一個共識,即黃金72小時,在此時間段內被困人員的存活率比較高,如果快速實施救援可以大幅減少人員傷亡。消防救援隊伍將“反應及時、準確迅速”作為一條戰術原則也是考慮到時間對于滅火救援的重要性。此外,我國提出的“十五分鐘消防”對消防救援隊伍處置災害事故的時間和速度也作出了相關規定。因此,在構建跨區域滅火救援協作網絡的過程中,必須要充分考慮時間因素。

2.空間因素

在跨區域調動的時候,應充分考慮到消防車輛、器材裝備的性能,消防救援人員對環境的熟悉程度,能否適應當地的自然條件等因素。避免因長途機動導致車輛裝備耗損嚴重影響救援,人員因不適應災害現場的氣候環境而造成非戰斗減員的情況等。

首先,地理相鄰或相近的地區由于距離較近,增援隊伍可以縮短機動時間,不僅減少了車輛器材裝備的磨損,提高器材裝備的完好性,而且還避免了消防救援人員因長途機動導致的體力消耗,從而可以更好地投入滅火應急救援中去。其次,地理相鄰或鄰近地區平時交流和合作的機會相對來說較其他地區多一些,有利于增援隊伍快速投入滅火救援行動中去。最后,地理鄰近的地區自然環境、氣候等方面差別不是太大,因此增援力量的適應性更強。

地理鄰近是跨區域消防救援成功的重要保證。因此,在協作網絡的構建過程中應將其作為一項布局原則。

(四)資源互補原則

當前,我國經濟發展水平與發達國家還有較大差距,因此,在構建跨區域滅火救援協作網絡時,要充分考慮當地的地理位置、周邊環境、災害特點等,既要有針對性還要有互補性。

一方面,要根據當地常見的災害類型和種類配備相應的專業車輛、器材裝備、滅火藥劑等,開展針對性專業訓練,建強專業隊伍。另一方面,要將各地的消防救援力量、資源在相鄰區域內進行合理的搭配,將實力雄厚、資源豐富,裝備充足的地區和那些力量相對薄弱、資源相對匱乏,裝備相對落后的地區就近納入同一個協作網絡中去,實現裝備和隊伍建設效能最大化。

四、結語

合理的布局對構建高效可行的跨區域滅火救援協作網絡具有重要作用。通過對跨區域滅火救援協作網絡的布局原則進行初步研究可得出以下結論:

第一,布局合理的跨區域滅火救援協作網絡能夠提高消防救援隊伍應對災害事故的能力和處置水平。

第二,在國家或者地區的重點區域、重點部位部署重要力量,進行重點保護,可以實現統籌全局,提升滅火救援效率。

第三,充分考慮時空因素,有利于跨區域滅火救援行動的快速高效實施。

第四,充分利用跨區域協作網絡內的優勢資源,實現資源共享,有利于節約消防資源和建設經費。

參考文獻:

[1]蔡運龍.中國地理多樣性與可持續發展[M].北京:科學出版社,2007.

[2]李建華.災害事故搶險救援方法與技術[M].北京:中國勞動社會保障出版社,2009.

[3]公安部政治部.滅火戰術[M].北京:群眾出版社,2004.