家聲文正 學養天成

楊柳

“‘參天之木,必有其根;懷山之水,必有其源。人之有袓,亦猶是焉。”家文化作為中國傳統文化的貴寶之一,濫觴于“五帝三代”之時的“疇人之學”,歷經數千年之演進,迄至明清而不衰。其內涵十分豐富,包括傳至兩代以上的家學、家風、家教和家法等內容,是內化于心、外化于行的家族精神特質,是基于血親紐帶的穩定的文化歷史積淀與賡續,是中華文化在以家庭為單位的映射與投影。家學,顧名思義,是指家族世代相傳之學。我國古代,教育模式有“官學”和“私學”兩種。“官學”指公立教育機構,從中央到地方,依次為國學(太學)、府學、州學、縣學、鄉(里)學等。與之相對應的,是民間教育機制——私學。“家學”是私學的一種。它是以家族和家庭為基本范圍,指家庭(族)內部的子弟教育活動,是中國古代士族一種較普遍的群體行為特征。作為傳統文化傳承方式之一,“家學”與師承、學友、僚屬等關系,共同使傳統文化薪盡火傳而又歷久彌新。

宋蘇軾《劉壯輿長官是是堂》詩有云:“ 劉君有家學,三世道益孤。”中國有豐富的家學傳統,單是《漢語成語大辭典》記載的涉及家的成語就有46條,“幼承庭訓”是古人從小就秉承的原則,“家學”對于人才培養,比之“官學”和一般“私學”,更具得天獨厚之優勢:如歷史上號稱“三曹”的著名文學家曹操、曹丕、曹植;以書法聞名于世的東晉王羲之和王獻之;以詩禮傳家、成就舉世盛名的唐宋八大家中的蘇門三學子蘇洵、蘇軾、蘇轍;再如《史記》作者司馬遷、《漢書》作者班固、《陳書》作者姚思廉等大都是出身于家學淵源深厚的家庭(族)。往古賢哲如此,現代風流如何?錢鐘書、俞平伯又可作證。錢家為無錫著名的書香世家。錢鐘書是幾代學人之后,父親是著名文學家錢基博,遠祖是明末清初大師錢謙益,錢鐘書少小已讀過現代許多教授未曾讀過的一些書本,及長,負笈清華英法,一生手不釋卷,才有博通中西之成就;俞平伯先祖是俞曲園。蘇州曲園今尚在,風流文章自此出。沒有前俞,也許就沒有這個鼎鼎大名紅學家之后俞了。

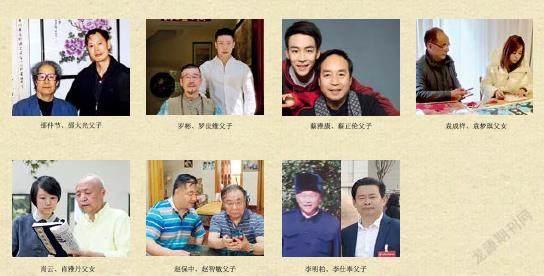

因而,“家學”是中國傳統文化的核心,是人生之基,亦是嘉言懿行的代際沉淀,它燭照著每個人的精神世界,使傳統文化薪火相傳。一個家族的文化傳承就如古董,歷經許多人的呵護與打磨,在漫長時光中悄無聲息地積淀,幽邃圓熟,沉靜溫潤,散發著古老的氣息。古董有形,傳承無質,它看不見,摸不著,卻濡染因襲到每一個后代的骨血中,成為家族成員之間的精神紐帶,甚至成為他們的性格乃至命運的一部分。為承續傳統,啟迪當下,滌風勵德,淳化風俗,《現代藝術》自2020年1月重磅推出《家學》欄目,期間陸續呈現吳緒經父子、陳沫吾父子、李暉父子、陳乃建父子、康錦元父子的家學藝術賡續。值此父親節來臨之際,《現代藝術》以藝術文脈為載體,面向各藝術門類集納淵源“家學”,現推出邵仲節、邵大光父子,羅彬、羅世維父子(美術);蔡雅康、蔡正倫父子(戲劇);袁成祥、袁夢琪父女(民間文藝);何曉曦、何思敏父子,龔志湘、龔雷父子(攝影);王安國、王驥父子,孫仁杰、孫鳴父女,肖云、肖雅丹父女(書法);趙保中、趙智敏父子,李明柏、李仕奉父子,蘇阿郎、蘇林父子(雜技);錢道遠、錢路劼父子(電影);曹念、曹箏琪娜父女(文藝評論)共計14對從事同一藝術門類的以血緣家庭為單位的父子檔或父女檔,呈現其個人成長、家庭教育、家族文化、家國情懷。

“上昭先祖之德,下垂后世之儀”,經年歲月、代代相襲的中華傳統基因密碼,不僅要記錄在文字里,更要傳承在鐫刻著先人生命信息的家族精神里。愿我們有家風可以觸摸,有音容可以追憶,有感情可以寄托,有歷史可以凝望。流風余韻,代代不絕!2705A005-E220-4297-A60B-57E281FD5708