綜合康復訓練在腓骨瓣修復下頜骨缺損病人中的應用

趙 瓊,李 星,李 靖,何 巍,付 坤,高 寧,王燁華

鄭州大學第一附屬醫院,河南 450052

腓骨具有骨膜和骨內雙重供血、骨量充足及骨質厚等優點,因而臨床常用游離腓骨瓣修復下頜骨缺損[1]。腓骨移植術后并發癥發生率為15%~30%,近期并發癥是小腿肌間血栓叢形成(muscular calf vein thrombosis,MCVT),遠期并發癥表現是不同程度的功能障礙,包括踝關節不穩定、步態異常和拇趾屈曲等,影響病人生活質量,增加住院時長及經濟負擔[2]。研究發現,游離腓骨移植術后進行康復訓練能夠延緩肌肉萎縮,防止關節僵直,有利于患肢功能恢復[3]。深呼吸鍛煉可以促進術后病人下肢血液循環,預防MCVT 發生,但相關研究較少,效果有待進一步探討[4]。目前,尚未檢索到腓骨瓣修復下頜骨缺損術后病人的統一康復訓練方法。綜合康復是指運用兩種及以上康復方法、多種運動干預的全程康復模式[5]。本研究選取2020 年6 月—2021 年5 月鄭州大學第一附屬醫院收治的62 例腓骨瓣修復下頜骨缺損病人,實施深呼吸鍛煉聯合下肢康復運動的綜合康復訓練方法,以期為下頜骨缺損病人臨床護理提供參考。

1 對象與方法

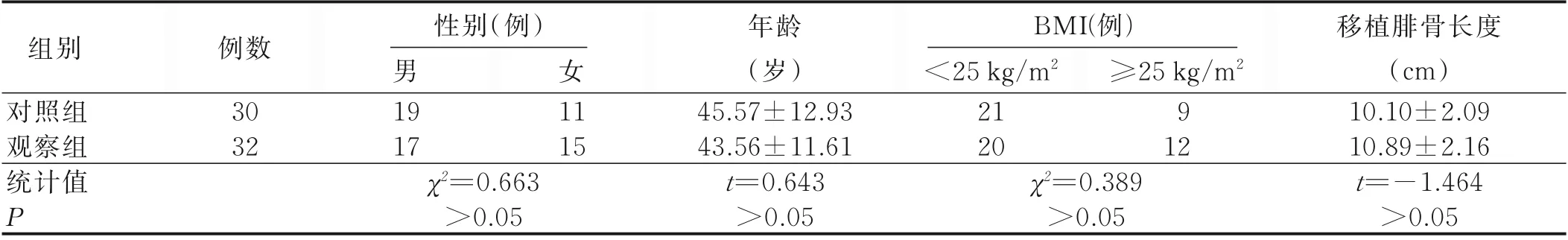

1.1 研究對象 納入標準:①腫瘤及腫瘤術后創傷造成的下頜骨缺損[6];②入院行游離腓骨移植術;③年齡18~65 歲;④自愿參加本研究并簽署知情同意書。排除標準:①下肢活動障礙;②嚴重心、肺及腎臟功能障礙。基于以上標準,選取研究對象。住院期間為避免兩組病人沾染,將2020年6月—2020年11月入院的30例病人作為對照組,其中男19 例,女11 例;年齡25~65(45.57±12.93)歲;移植腓骨段長6.5~14.0 cm。將2020 年12 月—2021 年5 月入院的32 例病人作為觀察組,其中男17例,女15例;年齡23~62(43.56±11.61)歲;截取腓骨段長7.0~14.5 cm。兩組性別、年齡、體質指數(BMI)和移植腓骨長度等方面比較差異均無統計學意義(P>0.05)。見表1。本研究經醫院倫理委員會批準(2020-KY-230)。

表1 兩組病人一般資料比較

1.2 干預方法

1.2.1 對照組 對照組實施頜骨修復病人一般護理,包括基礎護理和下肢康復訓練兩部分。基礎護理:①體位。指導病人術后臥床3 d,頭部保持正中位,術肢抬高30°。②MCVT 風險評估。于病人病情變化時使用Caprini 量表進行動態評估,實施分級管理與預防;監測病人凝血常規,觀察術側肢體皮膚顏色、溫度、紋理及足背動脈搏動情況。③病情變化觀察。密切關注病人意識、生命體征、口唇甲床顏色、有無疼痛、有無低血容量等,一旦發現異常,應及時處理。④出院隨訪。前3 個月電話隨訪,每月1 次,詢問病人恢復情況,督促病人返院復診。下肢康復訓練:①疼痛管理。包括疼痛宣教和合理疼痛評估,必要時實施超前鎮痛管理,即在疼痛發作之前應用鎮痛藥物以緩解疼痛[7],保證疼痛處于病人可耐受的范圍,提高病人康復訓練依從性。②水腫處理。腫脹會影響傷口愈合,一般處理方法為局部加壓包扎、制動、抬高患側肢體,必要時給予消腫藥物治療。③預防MCVT 發生。常規宣教,鼓勵病人勤翻身、早期功能鍛煉、下床活動;建議病人改善生活方式,如戒煙、戒酒、控制血糖、血脂;指導病人進行主動踝泵練習,使用間歇加壓裝置及梯度彈力襪等。

1.2.2 觀察組 在常規護理的基礎上,參照楊悅等[8-9]報道的下肢康復訓練方法及《骨科康復中國專家共識》[10]中的下肢康復訓練方法,增加腹式深呼吸訓練[4],針對病人術后存在的術肢功能障礙,結合康復科專家意見,制定綜合康復訓練干預策略,訓練共分為3 個階段進行。第一階段(術后1~3 d,床上運動):①腹式深呼吸訓練[11]。病人取仰臥位,左手緊貼于胸骨,右手緊貼于臍部,同時輕壓腹壁,鼻孔吸氣,保持腹肌緊張,持續3~10 s;嘴呼氣,腹肌和全身放松。每10 次呼吸為1 組,兩組之間進行2 次或3 次正常呼吸,每次2 組。②臀肌收縮運動。輕微收縮臀部肌肉,堅持10 s 再放松,每次10 下。③股四頭肌等張收縮運動。病人取仰臥位,責任護士將手掌放在病人腘窩下,囑病人用力下壓,每次10 s,每組10 次。④足踝屈伸運動。踝關節背屈與跖屈、足趾伸展與屈曲構成足踝屈伸運動,病人取坐位,依次進行踝關節和足趾的屈伸運動,每組30次。病人按照①~④的順序完整練習為1組,每天3組(08:00、12:00 和18:00 各1 組)。第二階段(術后4~7 d,床旁活動):繼續床上運動的練習,在此基礎上進行床旁活動。①足踝環轉運動。病人取坐位,足背屈伸和內外翻連續旋轉構成環轉運動,每組30 次,每日3 組。②床旁站立。雙側使用拐杖床旁站立,術肢不承重,站立5~10 min,每日3 次。③床旁行走。使用拐杖,術肢全足著地行走,每次10~15 min,每日3 次。運動時間、頻次同上。第三階段(術后8 d 至3 個月,床下活動):堅持第一階段、第二階段練習,增加以下運動。①步行訓練,即正走、倒走,每次10 min,每日3次。②獨立上下樓梯,每次10 min,每日3 次。③拇趾背屈抗阻練習,即每組20~30次,每日3組。運動時間、頻次同上。

1.2.3 觀察指標

1.2.3.1 客觀測量指標 MCVT 發生率:術后7 d 內經彩色多普勒超聲檢查確診為MCVT;踝關節活動度:內翻、外展、跖屈、背屈和拇趾肌力(0~5 級評分);6 min 步行距離試驗(6 min walk test,6MWT);Tinetti平衡量表(Performance Oriented Mobilty Assessment,POMA):共16 個條目,分數越高,代表平衡能力越好,該量表的Cronbach's α 系數>0.70,分半系數>0.60,重測信度>0.80[12]。包括平衡分量表(POMA-B)、步態分量表(POMA-G),以POMA-T 代表POMA 量表總分。

1.2.3.2 主觀評價指標 包括Enneking 下肢功能評分和生活質量兩部分,由責任護士統一培訓后進行評分。Enneking 評分有肢體疼痛、功能活動、自我感受、支具使用、行走能力和步態改變6個方面,每項0~5分,共6個等級,按等級計分,得分越高說明功能越好,計分除以滿分(30 分)即為肢體功能所達到正常功能的百分率。簡明健康調查表(SF-36)共8 個維度、36 個條目,得分越高病人生活質量越好,SF-36 量表的Cronbach's α 系數為0.838[13]。

1.3 統計學分析 采用SPSS 26.0 進行統計學分析,符合正態分布、方差齊的定量資料用均數±標準差(±s)表示,行t檢驗或重復測量方差分析,兩兩比較采用最小顯著差異法(LSD)-t檢驗。定性資料用頻數、構成比(%)表示,二分類/無序分類資料采用χ2檢驗,檢驗水準α=0.05。

2 結果

2.1 兩組病人術后7 d MCVT 發生情況 對照組病人術后7 d 發生MCVT 10 例,觀察組術后7 d 發生MCVT 3 例,兩組比較,差異有統計學意義(χ2=5.363,P<0.05)。

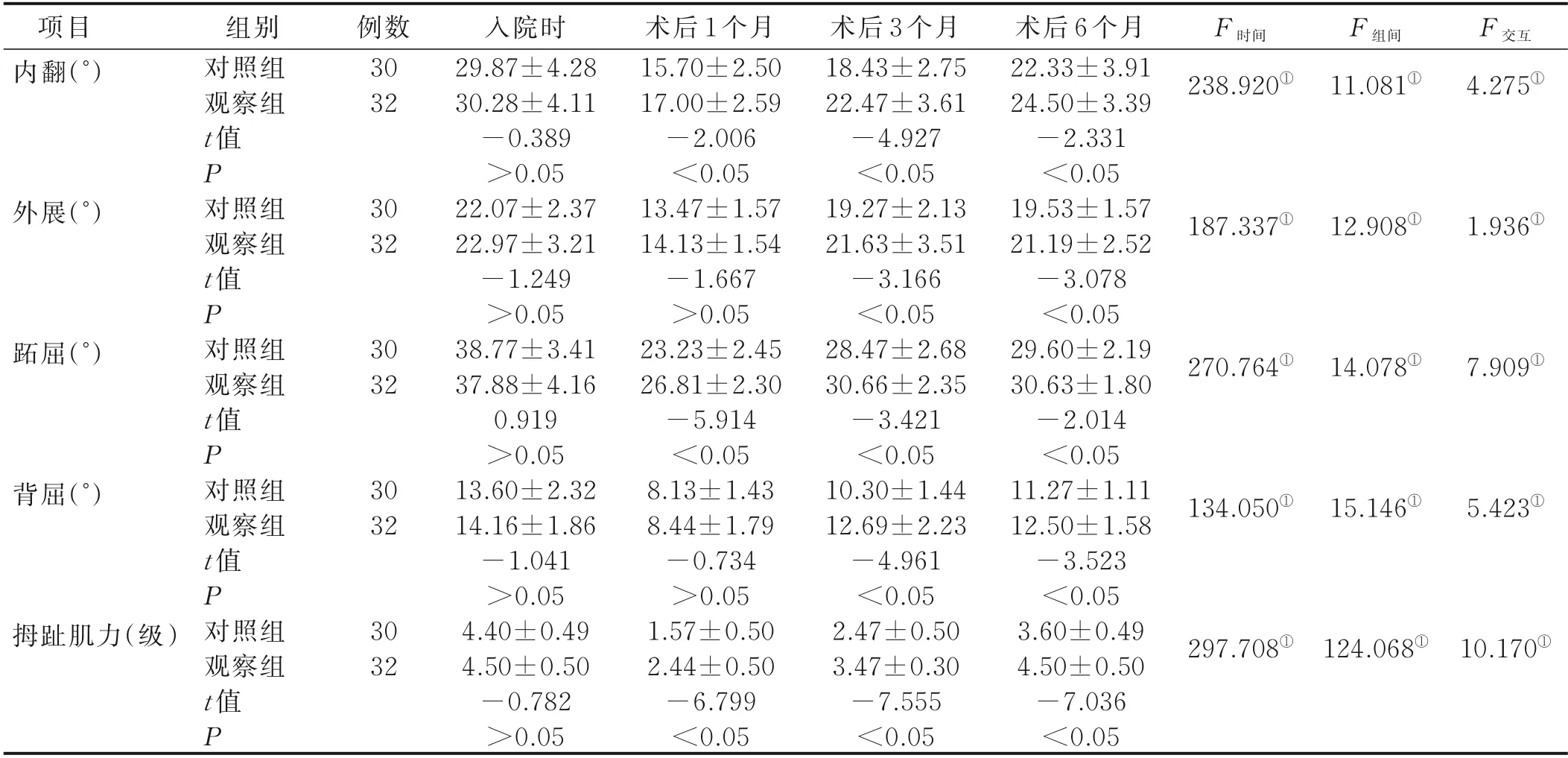

2.2 兩組病人踝關節活動度及拇趾肌力比較(見表2)

表2 兩組病人踝關節活動度及拇趾肌力比較(±s)

表2 兩組病人踝關節活動度及拇趾肌力比較(±s)

① P<0.05。

項目內翻(°)F 時間F 組間F 交互例數30 32 238.920①11.081①4.275①外展(°)30 32 187.337①12.908①1.936①跖屈(°)30 32 270.764①14.078①7.909①背屈(°)30 32 134.050①15.146①5.423①拇趾肌力(級)組別對照組觀察組t 值P對照組觀察組t 值P對照組觀察組t 值P對照組觀察組t 值P對照組觀察組t 值P 30 32入院時29.87±4.28 30.28±4.11-0.389>0.05 22.07±2.37 22.97±3.21-1.249>0.05 38.77±3.41 37.88±4.16 0.919>0.05 13.60±2.32 14.16±1.86-1.041>0.05 4.40±0.49 4.50±0.50-0.782>0.05術后1 個月15.70±2.50 17.00±2.59-2.006<0.05 13.47±1.57 14.13±1.54-1.667>0.05 23.23±2.45 26.81±2.30-5.914<0.05 8.13±1.43 8.44±1.79-0.734>0.05 1.57±0.50 2.44±0.50-6.799<0.05術后3 個月18.43±2.75 22.47±3.61-4.927<0.05 19.27±2.13 21.63±3.51-3.166<0.05 28.47±2.68 30.66±2.35-3.421<0.05 10.30±1.44 12.69±2.23-4.961<0.05 2.47±0.50 3.47±0.30-7.555<0.05術后6 個月22.33±3.91 24.50±3.39-2.331<0.05 19.53±1.57 21.19±2.52-3.078<0.05 29.60±2.19 30.63±1.80-2.014<0.05 11.27±1.11 12.50±1.58-3.523<0.05 3.60±0.49 4.50±0.50-7.036<0.05 297.708①124.068①10.170①

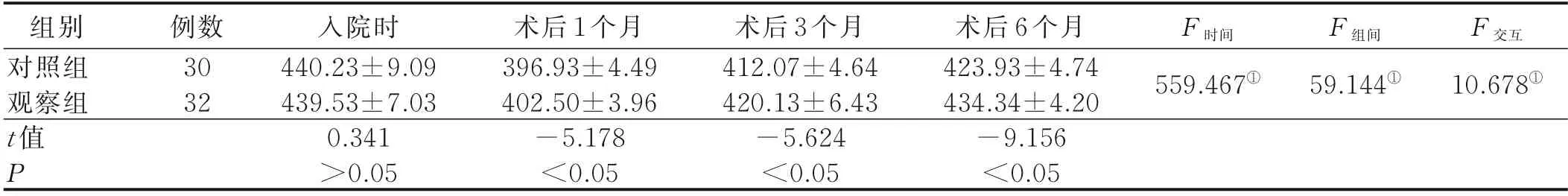

2.3 兩組病人康復訓練前后6MWT 比較(見表3)

表3 兩組病人康復訓練前后6MWT 比較(±s)單位:m

表3 兩組病人康復訓練前后6MWT 比較(±s)單位:m

① P<0.05。

組別對照組觀察組t 值P例數30 32入院時440.23±9.09 439.53±7.03 0.341>0.05術后1 個月396.93±4.49 402.50±3.96-5.178<0.05術后3 個月412.07±4.64 420.13±6.43-5.624<0.05術后6 個月423.93±4.74 434.34±4.20-9.156<0.05 F 時間559.467①F 組間59.144①F 交互10.678①

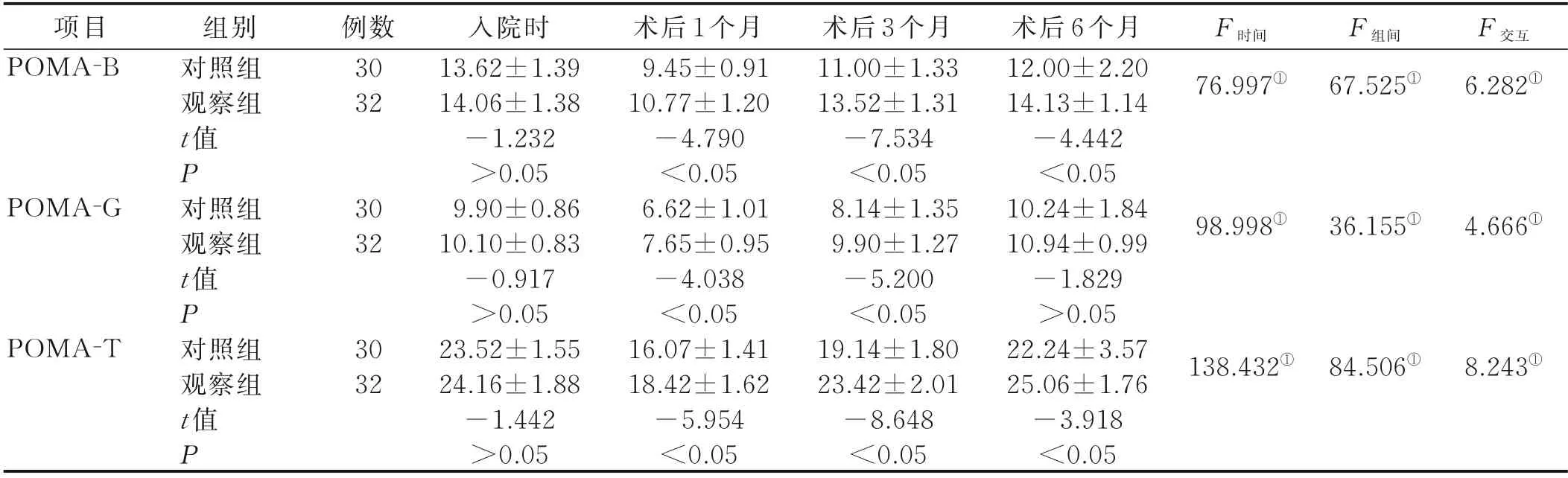

2.4 兩組病人康復訓練后POMA 得分比較(見表4)

表4 兩組病人康復訓練后POMA 得分比較(±s)單位:分

表4 兩組病人康復訓練后POMA 得分比較(±s)單位:分

① P<0.05。

項目POMA-B F 時間F 組間F 交互例數30 32 76.997①67.525①6.282①POMA-G 30 32 98.998①36.155①4.666①POMA-T組別對照組觀察組t 值P對照組觀察組t 值P對照組觀察組t 值P 30 32入院時13.62±1.39 14.06±1.38-1.232>0.05 9.90±0.86 10.10±0.83-0.917>0.05 23.52±1.55 24.16±1.88-1.442>0.05術后1 個月9.45±0.91 10.77±1.20-4.790<0.05 6.62±1.01 7.65±0.95-4.038<0.05 16.07±1.41 18.42±1.62-5.954<0.05術后3 個月11.00±1.33 13.52±1.31-7.534<0.05 8.14±1.35 9.90±1.27-5.200<0.05 19.14±1.80 23.42±2.01-8.648<0.05術后6 個月12.00±2.20 14.13±1.14-4.442<0.05 10.24±1.84 10.94±0.99-1.829>0.05 22.24±3.57 25.06±1.76-3.918<0.05 138.432①84.506①8.243①

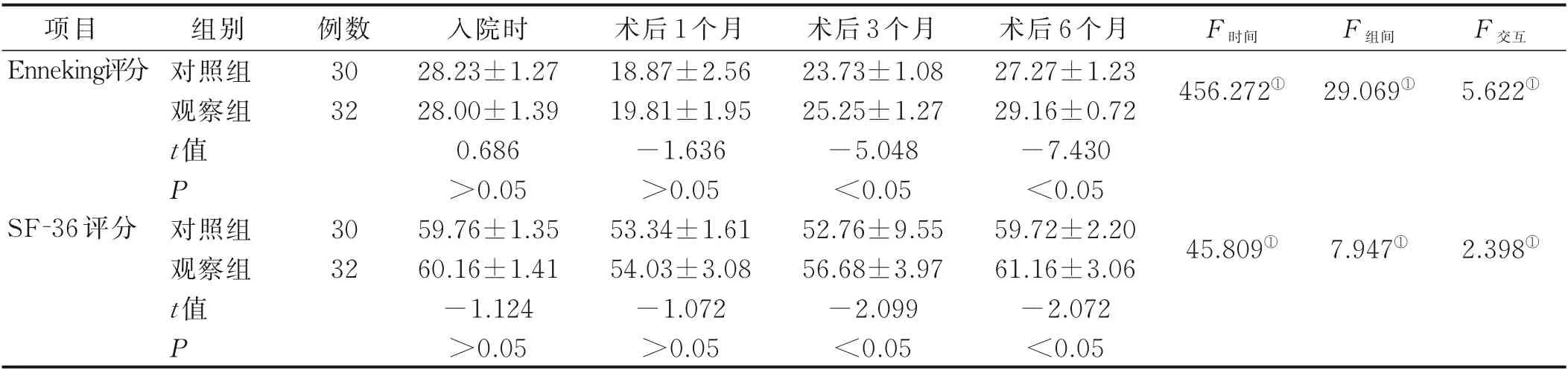

2.5 兩組病人康復訓練后Enneking 評分和SF-36 得分比較(見表5)

表5 兩組病人康復訓練后Enneking 評分和SF-36 得分比較(±s)單位:分

表5 兩組病人康復訓練后Enneking 評分和SF-36 得分比較(±s)單位:分

① P<0.05。

項目Enneking評分例數30 32 F 時間F 組間組別對照組觀察組t 值P對照組觀察組t 值P入院時28.23±1.27 28.00±1.39 0.686>0.05 59.76±1.35 60.16±1.41-1.124>0.05術后1 個月18.87±2.56 19.81±1.95-1.636>0.05 53.34±1.61 54.03±3.08-1.072>0.05術后3 個月23.73±1.08 25.25±1.27-5.048<0.05 52.76±9.55 56.68±3.97-2.099<0.05術后6 個月27.27±1.23 29.16±0.72-7.430<0.05 59.72±2.20 61.16±3.06-2.072<0.05 F 交互456.272①29.069①5.622①SF-36 評分30 32 45.809①7.947①2.398①

3 討論

3.1 血管化游離腓骨瓣移植術后供區存在功能障礙 下頜骨節段性切除術后形成大面積軟組織、骨質和皮膚缺損,引起咀嚼、吞咽、言語等功能障礙,嚴重影響病人生活質量。有指南推薦采用游離皮瓣移植重建下頜骨,維持頭頸部正常功能[1]。隨著顯微外科技術的發展,血管化游離腓骨瓣已成為修復下頜骨缺損的首選治療方法。腓骨作為小腿非常重要的承重骨,切除后對下肢負重和穩定性影響較小。從解剖學角度分析,脛骨前后肌、比目魚肌和拇長屈肌都附著在腓骨上,行游離腓骨移植時,致使肌肉分離,降低術肢踝關節力量。拇長屈肌在步態支撐和進展階段發揮重要作用,伸展時穩定跖趾關節,在支撐階段結束時(即從步態周期的30%~55%)增加對前足的支撐力[14]。因此,血管化游離腓骨瓣移植術后踝關節穩定性減弱,肌力下降,導致跛行。除此之外,腓骨瓣修復下頜骨缺損術后為避免血管危象,多采取皮瓣移植區域絕對制動,不利于下肢功能的恢復[15]。術后肌腱周邊血管內皮生長因子和基質金屬蛋白酶含量升高,誘導新血管形成,降低肌腱穩定性,造成粘連;術后局部滲出形成瘢痕,致使關節僵硬,進一步引起踝關節活動受限、步態異常和拇趾背屈等功能障礙,延長功能恢復時間,增加病人負擔[16]。

3.2 腓骨瓣修復下頜骨缺損術后綜合康復訓練的意義 綜合康復訓練包括深呼吸鍛煉和康復運動兩部分,康復運動包括踝關節運動、步行訓練和爬樓梯訓練等。研究顯示,術后康復訓練能有效加快病人康復進程,改善軀體功能,降低致殘率[17]。本研究結果顯示,綜合康復訓練能夠有效預防腓骨瓣修復下頜骨缺損術后MCVT,改善病人下肢功能障礙。MCVT 是原發并局限于腓腸肌和比目魚肌靜脈叢的血栓形成,屬于深靜脈血栓形成(deep venous thrombosis,DVT)的周圍型,可進一步發展為DVT 和肺栓塞,危及生命。本研究顯示,綜合康復訓練能夠預防MCVT,與其他學者研究結果[18-19]一致。足踝屈伸、環轉運動和深呼吸鍛煉用于骨科、婦科惡性腫瘤病人,能緩解術后腫脹,加快股靜脈血流速度,降低MCVT 發生率。此外,深呼吸鍛煉可提高股淺靜脈的峰值血流速度,聯合踝泵運動能夠有效降低婦科術后DVT 風險,可能是因為小腿比目魚肌和腓腸肌內存在許多靜脈竇,綜合康復訓練依靠關節運動力量迫使肌肉泵向心回流,降低纖溶酶原激活物抑制劑,增強纖維溶性,有效預防MCVT。綜合康復訓練能夠擴大踝關節活動范圍、增加6MWT距離、改善病人術后平衡能力和步態異常,促進下肢功能的恢復,與其他研究結果[3]一致。Liu 等[3]認為簡單的居家鍛煉不僅可以增強踝關節內翻、外展、跖屈和背屈的活動度,保持術肢和健肢對稱性,從而穩定步態,保持平衡,而且可以提高病人康復訓練依從性。堅持步行和爬樓梯鍛煉可以促進蛋白質、碳水化合物和微量元素合成,緩解四肢腫脹,避免肌腱粘連及關節僵硬,提高供體側肢體穩定性和步行能力,改善病人下肢功能和出院后生活質量。

3.3 腓骨瓣修復下頜骨缺損術后綜合康復訓練注意事項 針對康復介入的時機,學者意見不一。早期研究顯示,術后3 d 內游離皮瓣易因頸部運動出現血管危象,臨床常在頭部兩側使用沙袋固定或使用鎮靜劑以限制頭頸部活動[20]。然而,長期臥床會導致壓力性損傷、DVT 形成和肺部感染等并發癥。Yang 等[21]建議術后第2 天床上坐起4 h,第3 天指導病人下床步行。Dort 等[22]認為,術后24 h 內盡早活動,可促進病人有效咳嗽和排痰,但缺少具體活動方案和充足證據。本研究認為保證血運至關重要,康復介入不宜過早,建議術后1~3 d 床上運動,術后第4 天起下床活動。鑒于術后48~96 h 動脈處于超敏期,易發生動脈痙攣,而術后96 h 后動脈進入恢復期,內膜逐漸愈合,此時是開展康復訓練的時機,可降低血管危象風險。

綜上所述,腓骨瓣修復下頜骨缺損術后病人開展綜合康復訓練是可行的,臨床醫護人員應積極指導病人進行深呼吸訓練和功能鍛煉,以有效預防MCVT 形成,改善機體功能,促使病人盡快回歸家庭和社會。