游牧式辦公:一場覆蓋全球的人類實驗

胡雯雯

離開辦公室那天,大凱萬萬想不到的是,自己再也不會回來了。

他并沒有失業,一切還在繼續,只是辦公樓很快被公司退租,所有同事變為遠程工作,上班地點變成了家中書房、臥室、樓下咖啡店、公園、兒子的早教班門口……大凱自嘲,自己就像一個城市里的游牧民族,到處尋找合適的工作地點。

如今,像大凱這樣的“游牧工作族“越來越多。居家辦公(Work from home)、混合辦公(Hybrid work)、遠程辦公(Remote work)……各種名詞的背后,是許多企業和員工或主動或被動的轉型。新冠疫情的反復無常、隨時可能出現的隔離封控,讓人類社會持續了一個多世紀的集中式工作制遭遇挑戰。

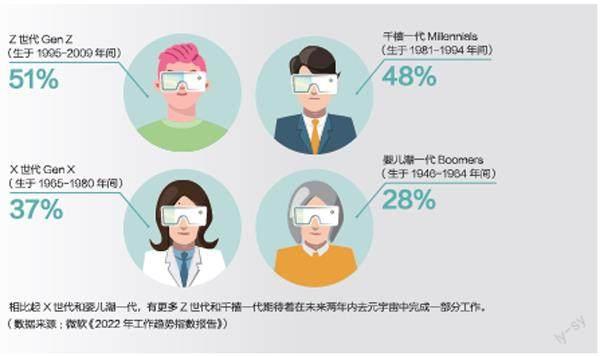

微軟對全球31個國家/地區31,000名雇員進行了調研,并在2022年3月發布了《2022年工作趨勢指數報告》(以下簡稱:《2022微軟指數》)。報告顯示,混合辦公者數量從2021年的31%上升到了38%,另外有53%的人正考慮轉向這種辦公模式。

根據《2022領英全球人才趨勢報告》,公司貼文中提及“彈性”的次數,2021年比2019年增加了343%,與此相關的職業需求也比2019年增加了83%。

同樣的情況也發生在中國。根據中國互聯網絡信息中心(CNNIC)2022年2月發布的第49次《中國互聯網絡發展狀況統計報告》,截至2021年12月,在線辦公軟件用戶規模達到了4.69億,同比增長35.7%,成為增長最快的應用之一。

2022年全國兩會前夕,#建議全面推廣3+2混合辦公模式##年輕人更愿意遠程辦公嗎#等熱搜曾引發全國熱議。網友們形成了涇渭分明的兩派:

在贊成派看來,混合辦公可以按需選擇居家或去公司,提高了工作效率,節省了大量通勤時間,居家辦公更不容易受打擾,能保證飲食和休息質量,員工可以兼顧事業和家庭,甚至生育率也有可能提高……

而在反對派看來,居家/遠程辦公會導致作息紊亂,工作與生活之間失去界限;員工缺乏監管,可能會“摸魚”偷懶;出門和見面次數的減少,既影響了同事間的交往和協同,也不利于健康;鄰居裝修的噪音、家中娃和瑣事干擾等,也會影響工作狀態……

那么,游牧式辦公到底會給個人、社會帶來什么變化?也許可以從一些具體的故事中尋找解答。

“辦公自由”還是“變相007”?

“在柔和的音樂聲中被叫醒,梳洗,神清氣爽地做個瑜伽;早餐后,在咖啡香氣中打開電腦工作,疲憊了就逗逗狗,刷刷劇;中午吃一頓自制營養餐,打個盹;下午化上淡妝,跟同事們開視頻會議,然后給當天工作收個尾,再下樓遛遛狗、跑個步;晚飯后,看書看劇看綜藝,準點進入夢鄉……”

位于深圳的小佳,是在2022年3月正式進入居家辦公行列的,以上是她當時的美好規劃。然而,現實很快就讓她打臉了。

“光做飯就花了我兩三個小時,廚房跟炸了一樣。下午開視頻會議,一會兒傳來同事家的娃哭聲,一會兒被樓上的跳繩聲吵得心煩意亂,有一次我突然眼前一黑——狗子把電源線給拔了!”幾天下來,小佳起床一次比一次晚,而且身心俱疲。“我好懷念公司的食堂、人體工學椅和插科打諢的同事們啊。”

像她一樣不適應的朋友不在少數,唯一能保持準時早醒的是上海同事:鬧鈴一響,他們就會光速打開手機,開始搶菜,然后再決定是起床還是睡回籠覺。

而在“四大會計事務所”之一工作的Alice,感覺居家辦公最大的問題是:幾乎每分鐘都有人發來消息,而且收不到回復就很著急,因此吃飯和休息時間都會被打擾。“而且,跟同事的溝通變成了電話,看不到對方的表情和動作,彼此感覺冷漠了很多;以往只要敲敲客戶的門就可以問清楚的事,現在要通過公司系統一來一回地發郵件,效率特別低。我幾乎每天都要加班到晚上十點,比在公司上班的日子還晚啊。”

根據《2022微軟指數》,因為居家辦公而延長了工作時間是個普遍現象:從2020年3月開始,受訪者“班后”的工作時長平均增加了28%,每個團隊的周會時間延長了252%,會議次數也增加了153%。

“從個人角度看,我覺得居家辦公跟生活之間確實缺少邊界感,在家里也很難營造工作氛圍。”在寶潔供應鏈管理部工作的李波表示很理解,“尤其是單身或沒有孩子的年輕同事,可能對居家辦公的好處沒有那么強烈的體會。但自從寶潔2021年7月開始實施混合辦公模式后,我總體上還是很贊成的。”

“我們一周可以選擇一天在家辦公,上下班時間也很靈活。像我們這種經常要去現場的服務型部門,就可以實行AB班交叉,有些人一三四,有些人二五六。”家住廣州的他,感受到的最大好處是節省了通勤時間。“居家辦公一段時間后,感覺效率和狀態下降的話,可以周圍探索一下,找一些新的辦公環境,或者調節工作節奏。比如,我到了下午可能專注力會下降,那么我就會找人溝通,出去走走,激發自己的新想法。”

摸魚 VS 高效

“3月1日起,每周三、周五,符合條件的員工可申請1-2天自行選擇辦公地點。”2022年的情人節晚上,攜程集團給了員工一份“最浪漫的禮物”,宣布正式開始實施“混合辦公模式”。

申請開放一周后,出現了一些有意思的現象:男員工(51.2%)申請比例高于女員工(48.8%);90后申請占比接近65%,是80后申請者的2倍;近30%的帶娃家長提交了申請;申請排名前三的崗位及占比分別是技術類51.8%,業務類17.7%,產品類12.7%;為了能擁有“3天周末小長假”,75%的申請者選擇周五遠程辦公。

“多睡40分鐘簡直太開心!白天面對工作更加精神滿滿!”一位96年出生的人力資源員工表示。制度實施一周后,90后最直觀的感受是:“擁有了更多睡眠”、“節約了通勤時間”、“終于不再餓著肚子堵在周五回家的路上”“自己在家做飯,連外賣費用也節約了”“周末回家看父母的機會增加了”……

另一個明顯受益群體是帶娃家長。廣州的Lisa是攜程機票業務部門的一名管理者,在攜程已經16年。“員工越來越多,需要的辦公場地越來越大,所以辦公室也就越搬越遠。通勤堵車的時間,可能在家里已經監督孩子做完了全部作業。”現在Lisa選擇把周三和周五的晚高峰時間留給家里,并且積極向同事推薦了這個做法。

其實在2021年,攜程就進行過近六個月的混合辦公實驗,機票事業群是其中一個參與部門。“剛開始推行試驗時,不少主管還是有顧慮的,特別是一些要經常面對面交流的崗位。”事業部負責人譚煜東表示。

但是半年的實驗下來,“我們沒有發現對個人表現或者事業部整體目標的達成有大的影響。”相反,他還有一些新的收獲,“這種措施對員工滿意度和幸福度是有提升的,提供在家辦公選擇的話,能夠改善離職率,更好地留住優秀員工。”相關數據也印證了他的觀點:在這項實驗中,混合辦公組員工的流失率比對照組要低三分之一。

在譚煜東看來,混合辦公對管理層的最大挑戰是,要學著更加開放包容一些。這一點在另一些采訪對象那兒也得到了印證。領英市場營銷解決方案部門的Nolan認為,混合辦公對中國企業來說是相對新鮮的,“絕大多數職場領導習慣盯著下屬,加上不太好的加班文化,所以接受起來有困難。”

混合辦公的基礎就在于相互信任:領導給予員工足夠的自主權,只管理工作結果,而不是糾結過程;反過來,員工也需要具備基本的自我管理能力。

但在他看來,混合辦公的基礎就在于相互信任:領導給予員工足夠的自主權,只管理工作結果,而不是糾結過程;反過來,員工也需要具備基本的自我管理能力,否則即使人在辦公室,或者有各種軟件監督管理著,依然會有人摸魚偷懶。所以,企業要是采用靈活上班制的話,相對應的員工評價體系、獎勵機制是否到位,工作考核系統是否科學,都很重要。

有個女兒的Nolan,很理解一些居家辦公者頻頻被打擾的無奈。“家人有事要照顧、鄰居裝修、孩子打擾等,都是很現實的問題,很考驗你的生活自控能力。”他的高效工作秘訣是:跟家人充分溝通,為自己劃出一個不受干擾的時間和空間;給自己配上足夠大的顯示屏,不讓眼睛過分疲勞,也能提高效率;降噪耳機不可少,可以保證開會的質量和工作時的專注。

“我覺得能實行混合辦公的公司,在文化上就是比較開放包容、比較信任和尊重員工的。因此能否找到價值觀契合的員工就特別重要。”同樣在領英工作、負責企業社會責任的修修也是混合辦公的支持者。

“我們公司2020年初就支持居家辦公了,即使在疫情緩和之后,還是強調安全和健康為主。信任和尊重都是雙向的,當你在其他問題上消耗的情緒較少,能夠感受到管理層、同事之間的信任時,就可以集中在工作本身,產出甚至比八小時坐在辦公室還要多。”

從網友們反對居家辦公的聲音里,修修發現一個很有意思的現象:“其實很多原因并不是企業導致的,比如作息缺乏規律、宅多了不健康等等。換一個角度看,靈活辦公對人最大的挑戰是,你必須更加積極主動地去管理自己的時間、身體、健康。這并不是混合辦公本身帶來的問題。”

她的經驗是,既然節省了通勤時間,那是不是可以拿出半小時去鍛煉一下?作息紊亂的話,能不能每天早上先做一下時間規劃?如果怕領導覺得你偷懶,可不可以主動多跟領導溝通工作進度,讓ta給你一些建議?這樣就能減少不信任感。

在Nolan看來,“我們的經濟發展已經從強調速度轉向了重視質量,原先那種通過加班、大量堆積人力來占領市場、換取效益的做法,可能會逐漸失效。中國人奮斗了那么長時間,必然要思考工作的意義在哪里,思考怎樣平衡生活,這是個時間問題。”

那么,混合辦公模式會給社會帶來什么變化呢?有兩個市場很值得研究。

人才市場和房屋市場的顛覆者?

早在1997年,時任日立公司高管的牧本次雄(Tsugio Makimoto)就曾出版過一本名為《數字游民》(Digital Nomad)的書。作者大膽預測:“未來的人類社會,高速的無線網絡和強大的移動設備會打破職業和地理區域之間的界限,成千上萬的人會賣掉他們的房子,去擁抱一種在依靠互聯網創造收入的同時周游世界的全新生活方式。……這種生活方式讓他們徹底脫離了朝九晚五,辦公室格擋和令人煩惱的通勤。”

在那個智能手機還沒出生的年代,這種展望無疑太過超前。后來,數字游民開始出現在了程序員、數碼工程師、旅行作家、設計師等群體中,而新冠疫情的暴發,開始讓人們思考大范圍推廣這種制度的可能性。

“將所有員工聚集在一個地方、朝九晚五的工作形式已經徹底過時了,”聯合利華的未來工作部副總Paddy Hull認為,“靈活性才是未來的出路。”IBM的首席人力資源官Nickle LaMoreaux也持同樣觀點:“公司必須學會如何設計工作、拆解任務,讓它們能以最優方式被實現。專注于衡量產出結果,而非評價工作過程,將成為企業文化很重要的一部分。”

坐標加拿大多倫多的Bill,在疫情期間辭掉了原有工作,接受了美國一家大型互聯網公司的高薪offer。盡管該公司在全球許多重要城市都有辦公室,但并不要求員工前往。“同一個城市的同事可能每個月會回去碰幾次頭,但也是速戰速決。很多公司的辦公樓都空著或是鎖掉了大部分樓層,剩下的需要預約才能使用。”

在求職期間,Bill接觸了很多新公司和員工,最大的感觸就是:疫情不但沒有增加就業難度,反而使本國勞動力供不應求。“許多美國公司開始遠程辦公后,就跑到別的國家來招人了,比如英國、加拿大、印度等國。因為美國的工資普遍較高,所以它們這樣依然省了錢,而我們的薪資水平又被拉高了,本地企業反而招不到人。”

根據領英的數據,2020年3月在美國發布的工作崗位中,每67個中有1個提供了遠程辦公的選項,而到了2022年初,這種崗位的占比上升到了六分之一,而且這類崗位獲得的點擊率和關注度也是辦公室崗位的2至3倍。

大范圍居家辦公對房價的影響也很明顯。比如Bill在美國灣區的同事,很多都搬離了房價高昂的硅谷,去了更宜居的城市。根據《2022微軟指數》,全球超過 40%的受訪者表示今年有工作變動的打算,46%的員工計劃搬家,因為他們已經可以實現遠程辦公。

斯坦福大學政治經濟研究院2021年初發表的一篇文章也指出,新冠疫情之后,歐美許多大城市如紐約、舊金山、西雅圖、倫敦等,都出現了近郊房價上漲、中央商務區房租和房價下降的現象。“多倫多也是,有段時間市中心的房價一直在跌,而郊區房價升得非常快。”Bill回憶。

以往他從市郊到市中心上班的通勤時間,起碼是單程1.5小時,如今每天節省了非常多的時間。唯一缺點是,居家時間長了感覺缺乏社交,“同事們都只認識上半身,沒見過完整的人。”

疫情緩解后,除了少數如高盛和摩根大通的金融企業恢復了集中辦公外,更多企業,尤其是高科技企業,已經對混合辦公甘之如飴,例如蘋果、微軟、谷歌。而Spotify和Twitter更是宣布永久遠程辦公。

在攜程集團創始人梁建章看來,攜程對混合辦公的應用是有長遠示范意義的。“中國大城市集中了最優秀的大企業,是很多大學生理想的就業地,但它們的房價收入比也是全世界最高的。如果很多企業開始效仿混合辦公,不僅對于企業來說有更好的綜合效應、更高的員工滿意度,還會產生很多正面的社會效應,比如上下班的交通得到緩解、不再需要那么多辦公樓,對高房價、低生育率等等,都會產生深遠和積極的影響。”

但是,許多企業和員工也提到了一個問題:社交的缺乏。這關系到團隊成員的協同感、信賴度,以及對公司的歸屬感。因此,許多機構正在嘗試用新方式來解決這些問題。

從第三空間到元宇宙

20 世紀70 年代,美國社會學家雷·奧爾登堡曾提出“第三空間”的概念,也就是除了居住空間、工作場所之外的,非正式的公共聚集場所。這種思路被星巴克等現代商業體活用后,催生了一批“白領的第二辦公場所”。如今,更多機構開始考慮這種“第三空間”的市場需求。

像Buffer、Zapier這種已經全員100%遠程辦公的互聯網公司,由于不再租賃辦公室,因此每年定期召集全世界同事一起開年會時,適宜的場地便成了剛需;許多混合辦公的大公司,即使不再租用大辦公樓,也會設置聚集點,讓員工可以時不時約出來聚一下,面對面地進行交流。

有些公司還鼓勵員工在家附近選擇合適的場所,比如咖啡館、短租型會議室、共享辦公室等,既能避免家里的干擾,增加工作氛圍和投入感,又不用耗費高昂的通勤和辦公成本,實現雙贏。

在中國,主要開發商業辦公地產的瑞安房地產,在疫情之后推出了一種名為“WORK X NOW”的新產品。它就像一個透明房間,可以布置在城市中的任意角落,里面有舒適的桌椅,能辦公上網、視頻直播,大一點的可以開會,有的甚至可以玩樂器、做培訓。有的房間外墻角還能種一棵大樹,靠傾斜屋頂收集的雨水澆灌,讓使用者能在綠蔭下工作。

瑞安房地產高級產品經理Todd這樣解釋它的理念:“雖然遠程辦公的軟件已經發展得很好,但空間服務卻沒有太多解決方案。有小孩的都知道,居家辦公是多么困難的事。我們作為地產開發商,在建設城市的過程中看到了各種沒有被利用的城市空間,于是產生了這樣的思路:用七巧板式的小空間,靈活組合成各種辦公空間,讓人們在離家15分鐘內的地方、在閑置的廣場、在湖邊綠地,都可以自由工作。”

而在元宇宙成為新風口的當下,一些公司決定直接用虛擬世界來解決問題。像Second life、Roblox這樣的網絡虛擬游戲,已經推出了各種模式的線上會議新平臺,供企業、學術機構等使用。加州大學伯克利分校就在微軟《我的世界》游戲中舉行了畢業典禮,學生們以虛擬形象參加;全球首屆「AI頂會」ACAI 2020則在任天堂的游戲《動物森友會》上舉行,通過Youtube全程直播。

Facebook 更是推出了虛擬辦公協作平臺Horizon Workrooms,讓身處不同空間的同事能夠進入同一個虛擬環境,借助自定義虛擬形象+手勢表情追蹤設備,通過共享桌面、文件、虛擬白板等,進行音視頻的互動交流,可謂將“元宇宙”的概念執行到底。

“我們研究發現,與語音會議相比,虛擬形象和元宇宙能讓人們感覺更貼近彼此,更加自然和放松,”微軟研究院的首席研究員Mar Gonzalez Franco對這種模式是比較認可的,“因為開會的同事能更好地觀察到你的肢體語言,從而讓交流更加自如。”

現代社會需要的不再是“工具人”,而是極具主觀能動性的個體,并且整個社會也為保留勞動者的尊嚴、激發人的創造力而努力著。

或許,從來就沒有一種工作模式是完美的,但人類文明的一次又一次飛躍,就在于不斷打破舊體系,進行更具有想象力的嘗試。而在這些嘗試中,也蘊含著個體超越自我、實現逆襲的機會。

19世紀初,英國經濟學家大衛·李嘉圖曾在亞當·斯密的學說基礎上,提出比較成本理論(Theory of Comparative Advantage)。他認為在國際貿易中,只要每個國家都生產具有相對比較優勢的產品(比如發達國家利用技術優勢生產高端產品,發展中國家利用廉價勞動力產生日用品),然后進行貿易,就對雙方都有好處。

然而,這種理論卻隱含著一種陷阱:發展中國家會被永遠鎖定在低端產業里,并且由于環境惡化、缺乏競爭力、高端產業嚴重受制于發達國家等原因,陷入惡性循環中。

如今,中國對于環保、創新、高精尖產業的重視,正蘊含著擺脫比較優勢陷阱的決心。年輕一代對于“996福報”“877模式”的抵制,也與這種決心遙相呼應。

“為什么我每次需要雇傭一雙手時,它們還要連著一個腦袋?”20世紀初,福特汽車的創始人亨利.福特曾這樣抱怨過。他無法預見,100多年后的現代社會需要的卻不再是“工具人”,而是極具主觀能動性的個體,并且整個社會也為保留勞動者的尊嚴、激發人的創造力而努力著。

就像啟蒙運動時期的重要人物,德國哲學家康德所指出的:“每個人都有權要求他人尊重。人不能被當作手段,而應始終只被當作目的。人若被物化、商品化,則無尊嚴可言。”

在千禧一代、Z世代已經成為勞動主力的當代,一味靠延長工時、堆疊人力、低端重復型的生產方式,競爭力只會越來越弱,只有更靈活、更人性化、尊重個體和創造力的工作模式,才能在這個不確定的世界中,成為生產力頂端的領導者。