全椒《積玉橋殘刻》書法藝術探析

【摘 要】全椒《積玉橋殘刻》是南朝蕭梁時期的大字楷書銘石書法,在20世紀初被發現。專家通過對銘刻內容的辨認,判定應為《千字文》中的部分殘字,李瑞清、徐悲鴻為其作跋并褒揚。《積玉橋殘刻》書法字形結構古拙奇特,線條圓勁活脫,融篆、隸、楷、行于一爐,諸體雜糅,氣格不凡,書刻極樸實卻彰顯出獨特的藝術魅力。其書法氣韻生動,獨特的藝術個性也使其完全能夠成為同時期大字銘石書法中的代表作。

【關鍵詞】全椒積玉橋;書法形態;銘石書

【中圖分類號】J292.1;K239.1? 【文獻標志碼】A? 【文章編號】1005-6009(2022)45-0030-05

【作者簡介】盛元靖,云南大學昌新國際藝術學院(昆明,650031)教師,講師,中國書法家協會會員。

一、《積玉橋殘刻》的基本情況

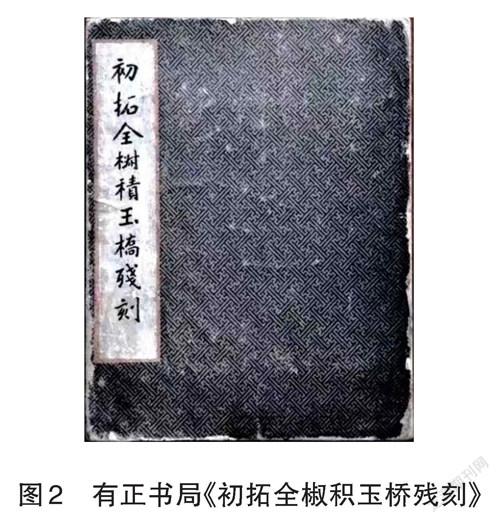

1917年,安徽省全椒縣積玉橋(圖1)重新修建清理時,人們發現舊橋墩附近有不少銘文刻石散落,每石刻有一字,總共千字左右,刻字石面約20厘米見方,每字18厘米左右,共計近千塊,通過對銘刻內容的辨認,應為《千字文》中的部分殘字。這批久佚的珍貴石刻書法文獻便是《積玉橋殘刻》。經全椒鄉賢晚清舉人江克讓等匆忙搜尋拓制,共拓得86字,后將其帶至上海有正書局石印100本(圖2),除26塊刻石保留存放于全椒學宮外,其他刻石隨即被當時的修橋施工方充當建筑材料填入新建橋基底部,至今未重見天日。

《全椒縣志》中對積玉橋有載:“原名積玉橋,一名市石橋,今通稱石橋。據康熙《全椒縣志》記載:‘傳漢初已有,宋嘉祐元年(公元1056年)邑人吳訟暨僧行悅建(應為‘重建’)’。”

楊守敬在《積玉橋殘刻》印本的跋文中對其發現、拓制、用途亦有詳細記述:“全椒積玉橋故老相傳漢初已有橋,近圮,吳佩之朱理真拓之,以示江退公先生,先生大驚,以為有漢魏遺矩,乃命其門人盛峻居及其子兆沅于亂石剔蘚搜拓之,得七十余字……當時周興嗣初奉敕為千文,或民間盛行以之計石數耳。”他認為《積玉橋殘刻》有可能為按《千字文》內容順序標記石塊計數所用。

二、《積玉橋殘刻》的書法形態

《積玉橋殘刻》書法字形結構古拙奇特,線條圓勁活脫,融篆、隸、楷、行于一爐,諸體雜糅,氣格不凡,書刻極樸實卻彰顯出獨特的藝術魅力。楊守敬在跋文中又描述道:“繇廣文汪先生以拓本來,其用筆古樸渾厚,文字之損益皆六朝法也,如歸為讓座知鳳等字是也,然字略帶行押如律良等字是也。”他認為《積玉橋殘刻》書法有六朝古法特征,其中的一些字還帶有與《瘞鶴銘》書法相似的行押書之意。

1.篆籀氣質

《積玉橋殘刻》銘文線條含蓄堅實,遲澀凝重之間有爽朗之意,單字中的線條較少輕重變化,起收處皆以圓為主,看似簡單粗率的書刻跡象實際卻融入篆籀古意,具體表現如下:

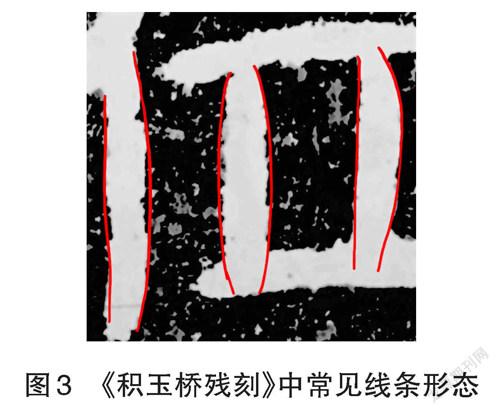

“圓”的形態在線條起收、中段皆有所體現。線條起收形態的“圓”較容易被理解,篆、隸、楷書中不乏以圓筆著稱的代表作,如《散氏盤》《石門頌》《石門銘》等,其銘文線條在圓的統一基調下又彰顯出豐富的變化。

如圖3中所示,線條是《積玉橋殘刻》中的常態化線條形態。該形態中間鼓起,這種堅實、飽滿、渾圓的形態意象使筆者不禁聯想到希臘神廟里的柱子。而當這種純圓形態的筆畫搭接組合出現時,卻能帶來審美視覺上的“方”形空間,方與圓以不同形式、角度體現,通過計白當黑的觀察方法,很容易就能提取到這種比普通方形更為尖銳、激進的銳角方形審美特征(如圖4),且隨黑、白一方的方、圓特性加劇,與之對比的另一方也隨其顯著變化,東漢蔡邕所云“陰陽既生,形式出矣”或可作此解。黑與白、方與圓之間的相互對比又互相協調,這也正是《積玉橋殘刻》的圓筆線條在表現字形厚重之余并無過分顯“肉”之弊病的重要原因。

《積玉橋殘刻》中有相當多的銘石古隸元素,所謂古隸之稱謂是相對于“八分書”而言的未成熟隸書字體。隸書銘石古體在西漢石刻中較多,東漢亦有所存,代表作有《萊子侯刻石》《郙閣頌》《跳山摩崖刻石》《開通褒斜道摩崖刻石》等。其書法表現可簡略總結為字體篆隸混合、結構團聚抱合,線條粗細均勻等。

綜觀《積玉橋殘刻》,其中有頗多藝術表現因素與古隸相似。如將其同漢《西狹頌》《郙閣頌》中的單字靠近相比,即能明顯看出《積玉橋殘刻》的字體形態在保持隸書銘石古體遺韻的基礎下,加劇了縱、橫體勢與筆畫的收放程度。

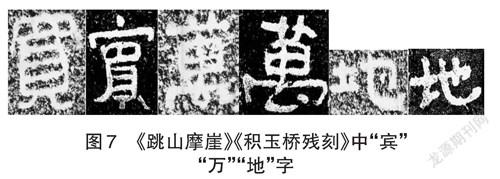

如“知”字同為左縱右橫的側T形結構,相比之下《積玉橋殘刻》“知”字左部分愈加凸顯縱勢,右側愈加凸顯橫勢(如圖5),與《郙閣頌》中的“慕”字的含蓄的縱勢相比,“慕”字則將其本身整體的縱向審美在風格范圍內極致體現(如圖6)。“賓”與“買”字同為正T形結構,即上寬下窄。《積玉橋殘刻》中的“賓”字具有更加強烈的收放,顯得寬處愈寬,窄處愈窄,位于最底部的左撇與右捺腳斜向外伸出,這使字內除了大量體現靜態的橫、縱線之外有了斜線之動勢的加入與調節,也避免了整個字過于頭重腳輕而顯得重心失衡。同為倒T形結構的“萬”字,《積玉橋殘刻》中的形態明顯較《跳山摩崖》中的更加生猛、開張,底部外拓擴出的圓形與上方的弧形線條抱合為圓勢的同時,又將整個字的重心向下底盤穩定,仿佛沉落的巨輪之錨,使整個結構顯得穩重無比(如圖7)。

在“地”字的形態結構中,《積玉橋殘刻》與《跳山摩崖刻石》都體現出了明顯的橫勢,《積玉橋殘刻》除橫勢外將豎線向上伸展,橫畫均向右上方傾斜,帶有明顯的動感與行書意味。

《積玉橋殘刻》書法形態與《跳山摩崖刻石》《西狹頌》《郙閣頌》等東漢摩崖石刻都屬橫畫等距排疊、體勢橫撐外拓,線條皆粗細均勻、起收以圓為主。這種基本的字體藝術形態在更早的《五鳳刻石》中亦有所體現(如圖8),證明銘石隸書歷經了漫長的書體演變后,古法在工匠群體的傳承中得以相對穩定地保存了下來,并與同時期其他載體的書法作品相比帶有明顯的滯后性。

2.六朝信息

《瘞鶴銘》為摩崖石刻,原刻于鎮江焦山,與全椒積玉橋直線距離100多公里,二者在存世上有著相似境遇。“當梁人書鶴銘書勢亦帶行押體,況文本千文”,楊守敬在《積玉橋殘刻》印本跋文中提到了《瘞鶴銘》,又論“此拓為南朝蕭梁人手筆,與鶴銘同時”。的確,二者同為南朝石刻楷書,均帶有一定的行書與篆隸筆意,在線條表現與渾融之氣息上也有諸多相似之處。

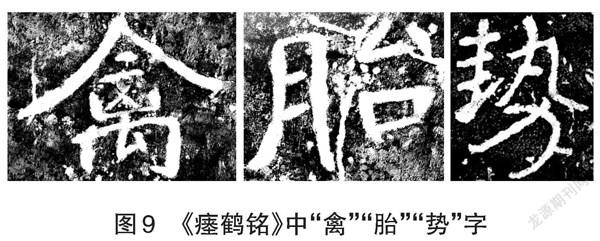

“大字無過《瘞鶴銘》 ,官奴作草欺伯英。隨人學計終后人,自成一家始逼真。”山谷老人在詩中將單字約8~10厘米見方《瘞鶴銘》譽為大字之祖,而《積玉橋殘刻》單字直徑在18厘米左右,幾乎比前者大了一倍。從字體形態看,《瘞鶴銘》字體結構表現為橫畫右上聳肩、結構內偃、體勢多高聳,這些特征更接近楷書新體,而與《積玉橋殘刻》大相徑庭。(如圖9)

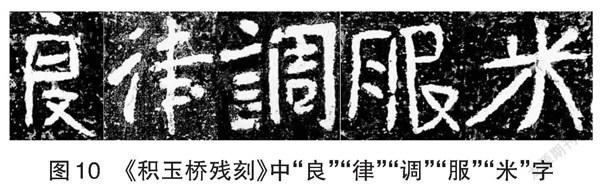

《瘞鶴銘》中的行書意味是以動蕩飄逸的結構特征與其不經意間透露的行草筆意體現,而《積玉橋殘刻》結體敦實厚重,并無過多的飄動之感,除了與《瘞鶴銘》相應的行書筆意,如楊守敬提到的“良”“律”以及“調”“服”“米”等(如圖10),更多是以字形中所存在“簡”來體現,如“裳”“讓”“梨”“歸”“邇”等(如圖11)。

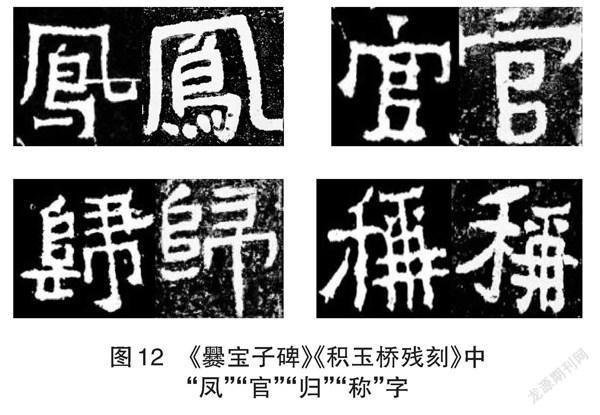

南碑絕少,曲靖《爨寶子碑》為此時期最具代表之作品,在書法史上的地位頗高,其楷書銘文因書刻精妙饒有隸意而得以彰顯。世人多因其點畫形態有波磔為古法,其實《爨寶子碑》除點畫形態外,其結構特征也處處雜糅篆隸古意,如若忽略其線條中標志性的起收形態,《爨寶子碑》亦與《積玉橋殘刻》銘文之體勢、結構異常地相似(如圖12)。

三、《積玉橋殘刻》書法形態的啟示

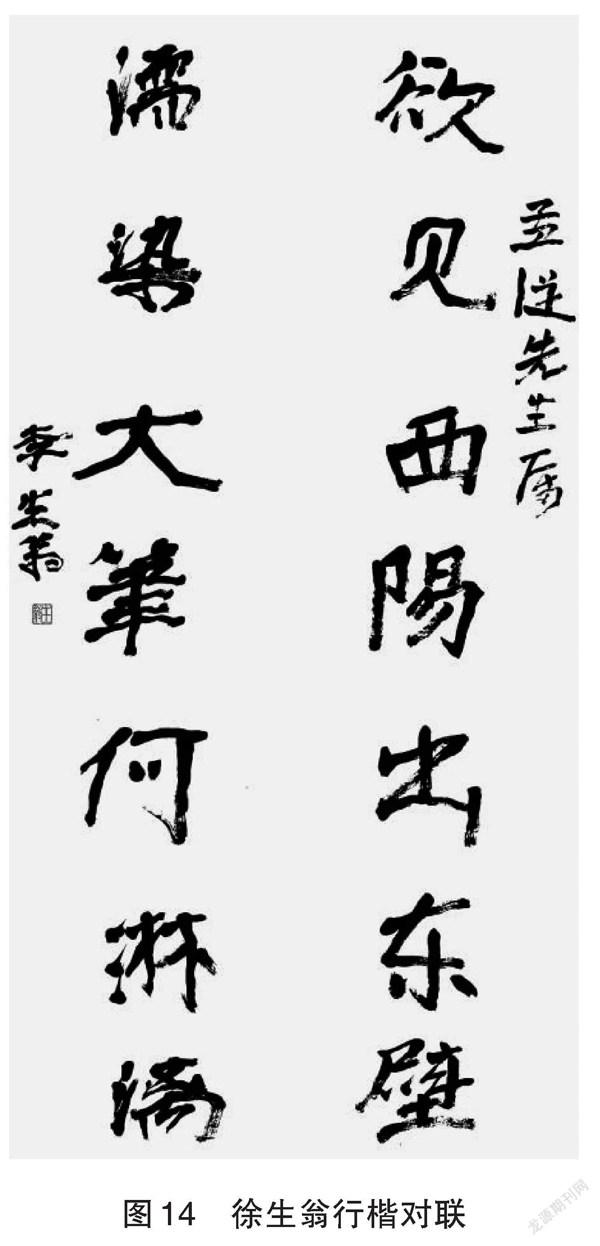

徐悲鴻曾醉心于漢魏石刻,他本人也藏有一套《積玉橋殘刻》殘拓,并作跋文“天下有簡單之事,而為愚人制成復雜,愈久愈失去益遠者,中國書法其一端己……顧初民刻甲骨己多勁氣;北魏拙工勒石彌見天真。至美之寄往往不必詳加考慮,多方策劃。妙造自然,忘其形跡……古人并無‘筆’,更無今日之所謂‘法’”。題跋中簡短數言將徐悲鴻崇尚《積玉橋殘刻》之簡、古、拙意說明,也將其書學思想清晰勾勒出來,雖言無法卻更得古法。《積玉橋殘刻》豐富了徐悲鴻書法之取法,且充實了他的書學思想(如圖13)。

近代紹興書家徐生翁書法與《積玉橋殘刻》書法形態特點多存有相似之處(如下頁圖14),陸維釗曾用簡、質、凝、稚來評價徐生翁的書法,這四字亦能妥帖地評價《積玉橋殘刻》。質便是指質樸,孫過庭《書譜》中的“古質而今妍”將質與古對應,司空圖在《二十四詩品》中有《高古》一篇以種種物像與想象描述了“古”之意蘊,歷來許多學者都嘗試對書家所追求之書法中的“古”下定義,“總而言之,美和實際人生有一個距離,要見出事物本身的美,須把它擺在適當的距離之外去看……它們當時和實際人生距離太近,到現在和實際人生距離較遠了,好比一些年代的酒,已失去它的原來的辣性,只剩下純淡的滋味”。朱光潛先生的“距離”說未直言古,但卻正中了書法藝術中“古”的核心意義,換句話說,“古”便是由與“今”之事物存在距離感所產生的美感,是隔著時空會心一笑。

《積玉橋殘刻》中同樣能夠體現出“稚”的審美特點,且兼存稚氣、野氣、大氣、金石氣、丈夫氣、篆籀氣,潘天壽先生也曾經說過:“學畫,寧可稚氣、野氣、霸氣,不可俗氣、火氣、小氣。”《積玉橋殘刻》書法因表現出不凡的藝術審美而氣韻生動,獨特的藝術個性也使其完全能夠成為同時期大字銘石書法中的代表作。

【參考文獻】

[1]安徽省全椒縣地方志編纂委員會.安徽省地方志叢書·全椒縣志[M].合肥:黃山書社,1988.

[2]李瑞清.李瑞清楷行三種[M].杭州:浙江人民美術出版社,1992.

[3]朱光潛.談美[M].長沙:湖南文藝出版社,2018.

[4]蔡邕.九勢[M]//華東師范大學古籍研究室.歷代書法論文選[M].上海:上海書畫出版社,1979.

[5]黃庭堅.黃庭堅全集[M].北京:中華書局,2021.

[6]葉喆民.徐悲鴻先生談書法[M].上海:上海書畫出版社,2005.

[7]潘天壽.潘天壽談藝錄[M].杭州:浙江人民美術出版社,2011.