社會文化學視域下的民國服飾色彩研究

楊秋華

(深圳職業技術學院 藝術設計學院, 廣東 深圳 518055)

民國時期報刊中論及服飾色彩的文獻并不罕見,但總體呈現出碎片化的狀態。《二十五年來中國各大都會妝飾談》為《先施公司二十五周(年)紀念冊》中的一部分,它對清末至民國中期服飾色彩的發展狀況進行了較為系統、詳實地介紹,是解讀民國服飾色彩特征的重要文獻之一,目前國內僅有幾家圖書館有此文獻收藏。文中以社會文化學的視角,基于此稀缺歷史文獻,從4個方面考察民國時期服飾色彩的歷史特征,探討其產生、發展與社會變革、地域環境、文化發展的關系;揭示其在傳播方式、傳播主體等方面的特點,以及在中西文化沖突與融合中的具體顯現,也從另外一個角度為民國服飾色彩的研究提供了依據。

1 政體的更迭與民國服飾色彩

1.1 政體更迭與服飾色彩觀念的現代嬗變

民國服飾色彩觀念的形成、服飾消費方式及著裝形態的變化與政體變革密切相關,服飾色彩的演變不僅伴隨著某些重大歷史事件的發生,而且昭示著社會變革以及結果。李寓一曾說,辛亥革命后,政體的改變,使得人民獲得了思想的自由解放,服裝的妝飾及色彩也隨之嬗變。種種不可思議的新潮服裝出現,都源于“思潮背景影響于美者”[1]。從歷史上看,民國之前各個朝代所有階層服飾形制及色彩使用都依據統治階層制定和頒布的相關規定,即所謂一代之興,必有一代冠服制度。如:清朝入主中原后,清朝統治者就制定了易服改制的方針:“國俗衣冠,一沿舊式。”[2]民國之前,服飾色彩與異常嚴格的等級制度密切相關,所謂“正色貴,間色賤”,其表現在3個方面:“①統治階層與社會下層的貴賤之別;②統治階層中帝王與百官的尊卑之分;③百官之間的品級差異。”[3]然而,這種“上可以兼下,下不得僭上”之封建禮法制度至清末已形同虛設,1912年民國政府頒布的《民國服制》條例廢除了等級觀念的服飾制度,代表著進步理念的人人平等的服飾色彩觀念隨之產生。政權的更迭使民國時期的服裝用色突破了封建禁忌,自主選擇服裝色彩亦成為追求民主、平等的一種表達方式。因此,清政權的消亡,標志著中國服裝色彩觀念開始走向現代、多元與開放。

1.2 政體更迭與服飾色彩時尚中心性質的“僭越”

清末之前,服飾時尚具有從政治中心向其周邊地區傳播擴散的基本特征。權伯華在談及清代服飾時寫道:“北京是首善之區,天津是北方最大的商港,中國北半部的習尚,幾乎全視此兩處為轉移,尤其是妝飾一項。”[1]進入民國以后,封建服飾時尚傳播的常態和特征逐漸消亡,取而代之的是由經濟、商業以及交通便利的沿海大都市,逐漸向經濟發展相對較弱的內陸城市,再向偏僻鄉村進行輻射的過程。此時,中國衣冠和服飾色彩的時尚中心,由原來的封建政治中心北京,逐漸轉向開埠最早的上海、天津等大都市。屠詩聘于《上海市大觀》中感嘆:“過去所謂‘京裝’‘蘇式’,已跟著衰落了……近百年來,上海乃是操縱中國婦女妝飾的大本營。”[4]權伯華也感慨:“從前北方妝飾,都仿效京式;民國以來,無論上中下三等妝飾,莫不仿效海式。”[1]從此,經濟與商業高度發達的大都市上海儼然成為中國近代服飾發展和服飾色彩興盛的中心。《新上海》曾發文:“上海服裝,最是考究,女人的不必說,就是男子也都爭奇斗勝。”[5]羅蘇文也認為:“清末上海已成為女子服飾的潮流中心,民初則步入摩登時代。北京步其后塵,而西部的反應則是細波微瀾。”[6]20世紀20 年代以后,西式婚禮在沿海大都市亮相,西式婚紗最早在上海出現。白色婚紗頭飾和粉色旗袍替代了傳統婚禮中的大紅繡裙,成為“文明結婚”的標志之一(見圖1[7])。民國時期,上海無疑成為新潮服飾和服裝色彩創新的發源地,并成為內陸城市、地域仿效和追捧的對象,影響著當時全國服飾及色彩的流行趨勢。

圖1 20世紀20—30年代婚禮上的白色婚紗頭飾和粉色旗袍Fig.1 White wedding headwear and pink cheongsam at the wedding from the 1920s to 1930s

2 地域文化與服飾色彩

2.1 沿海城市與內陸城市的地域差異

地域文化的形成受到不同地域環境的影響,帶有鮮明的地域特色。而造成這種文化獨特性的因素除區域的生態、歷史存留、文化形態、社會風俗以及生活方式外,更為重要的是經濟、交通及文明開放程度等。李寓一在談到地域文化與服飾時尚的關系時指出:傳統服飾“亦有南北二派,南朝金粉,北地胭脂,各依其山川土地之相宜。而判為不同之趣味,自古為然。海禁未開以前,固分燕妝、吳艷二種;海禁已開以后,亦以交通最便之津門、滬上二地為集中地。”[1]可見,在對外開放之前,民俗和傳統是最能體現地域服飾色彩的關鍵因素;而海禁開放后,觀念的開放則成為服飾時尚及服飾色彩發展的最重要因素之一。李寓一還強調:辛亥革命以后,大眾的思想解放和服飾色彩的變化,“益以交通日便,風氣為開,爭奇斗艷之新妝,乃集中于津門滬上二地。”[1]故而,天津和上海能夠成為北方和南方的時尚中心,得益于開埠后航運的發達和鐵路交通的便捷。

另外,權伯華指出:1909—1912年之間,“京漢(京漢鐵路,原稱盧漢鐵路,是盧溝橋、鄭州至漢口的鐵路)、津浦(津浦鐵路,又稱津浦線,是天津到南京浦口的鐵路干線)兩路,業經相繼告成。交通既便,風氣便益發的由南而北。”[1]因此,近代以后鐵路的開通使服飾文化的傳播更為便捷,沿海大都市逐漸成為全國主流服裝色彩及服飾時尚的發源地。同時他也指出:“關隴省會(即西安、蘭州兩處),偏于西北,交通極不便利。其民智之進化,較之京津至少要遲十年。所以婦女的妝飾,也改革的異常遲緩。”他還進一步強調:“然以風氣閉塞的緣故,該處所謂的時裝者,在內地(實指沿海大都市)已成古式。”[1]在20世紀20年代的上海,“自從嗶嘰流行,灰色滿街都是”[8];而在內陸省份,灰色的流行,至少晚了20年。這從《婦女雜志》中河南許昌女工生活的描述可窺見一斑,在這些女工中“滬漢京津最流行的綢緞和化妝品,高跟皮鞋都看不見的……入時的衣裳式樣,也不會制,大概最流行的是土布。”[9]由此可見,民國時期沿海與內陸城市在服裝色彩及服飾時尚傳播上的巨大差異。

2.2 不同消費者之間的非同步性、遷移性

服飾色彩的傳播除地域形成的差異性外,還存在著由地域影響而產生的不同步性、漸變遷移性等特點。人們對服飾色彩求異、求變的追求,體現了其從短暫的、相對的滿足,至恒久的、絕對的不滿足心態。也正是這種求新、求異,促成了服飾色彩消費中“領潮者”與“趕潮者”之間永無停息的前行和追逐。

首先,所謂不同步性,是指由于人們社會階層、經濟能力、時尚敏感程度的不同,導致其對服飾色彩傳播的影響力以及接受、舍棄流行色彩先后的差異。服飾色彩流行的不同步性,是民國服飾色彩不斷變化的基本原因[10]。

其次,服飾色彩演變具有遷移性。某種服飾色彩的流行需要經過一段時間的醞釀、接納,才會被不同地域及不同社會階層所認同。最常見的服飾色彩流行和遷移方式為:初期在某一階層或區域興起或流行,然后再遷移到相關的區域和階層。景庶鵬認為:上海作為遠東的大都市和中國通商最早城市,20世紀20年代“已輪舟四通鐵路遍設,遠自歐美。……有聰明者出,取華洋各種衣飾之所長而棄其所短,加以巧思,制成新妝,供獻中華女界。……而全國婦女永以上海妝飾為馬首是瞻者,良由此也。”[1]而龍廠則說:作為近代商業之都的上海“言上海正所以兼并眾長,且上海為繁華造端之地,凡所流行,郡邑響應,即以北京廣州之雄邑,亦往往奉上海為圭臬。”[1]由此可見,辛亥革命后上海因其服飾款式及色彩兼容中西所長,已開始成為中國服飾時尚的發源地,引導著全國其他都市女性服飾及色彩的潮流。

3 西方文化的浸入與服飾色彩

3.1 西方色彩觀念與服飾配色的“慕洋”

由于西方文明和資本的大量涌入,近代中國的社會意識形態隨之發生變化。從“夷”到“洋”,從對西方文化的不屑,到好奇、羨慕乃至崇尚,近代審美觀的“畸形”發展,也使色彩文化呈現出崇洋、西化之風。1919年“色彩學”一詞首次出現在出版物中,之后各種與色彩學相關的著作相繼問世,西方色彩學知識也開始得以引進與傳播。隨著色彩學教育與實踐的推進,人們對色彩中色相、明度、純度等概念,以及色彩的對比、調和、情感及象征等問題有了更多的認識,并運用于“藝用”和“實用”兩個方面。在服飾色彩的運用上,西方的影響更為明顯。權伯華感嘆:“我國自甲午庚子(1900年)以后,人民心理大多媚外,無在不欲效法西人。”[1]李寓一也說:“我國妝飾,將來必盛行歐化:現在婦女的時裝,既多仿效西式。”[1]從通商口岸、大城市到偏僻農村,由社會中上階層到普通大眾,在服飾上多趨于買“洋貨”、用“洋貨”,甚至形成了“凡物之極貴者,皆謂之洋”[11]的消費方式,服飾色彩的“慕洋”也不例外。

自上海開埠后,西方生活方式中的服飾文化是最早被中國精英及市民階層接納和追捧的“洋貨”。西方的面料和服裝以其低廉的價格和良好的質量,迅速占據了中國的消費市場。洋貨在占領市場的同時,西方的服飾色彩觀念及服飾配色方法也被消費者逐漸接受。民國以后,有學者就提出:“衣之色彩,有復色美、單色美之二派分焉。復色美者,秾紫繁翠,雜耀于身。單色美者,不論深藍淺綠通身之色彩歸于一例。”[1]在服裝色彩的搭配上,“用紅綠色者亦間有之,大部分則用相近之鄰色相配(如青與黃,紫與赭)。”[1]“大紅大綠雖然是一般人認為最漂亮的顏色,如果配合不當,將給人以不快的刺激”[12],如果“配置得當時,葡萄灰、淺褐、黑綠、咖啡色也一樣能襯托起和諧顏色來。”[13]可見西方的服飾色彩觀念在當時已被大部分消費者所接受(見圖2[7])。

圖2 民國月份牌廣告中的女性復色服飾 Fig.2 Complex colors in women's clothing appearing in the monthly advertisements of the Republic of China

3.2 色彩體系與服飾色彩的國際化

中國傳統色彩的命名方法多取意于自然,如:鵝黃、姜黃、秋香、琥珀、柳綠、牙白、竹青、海棠紅、老菜青、天青、并石青等,具有很強的感性色彩與人文內涵。在《雪宦繡譜》《輟耕錄》《布經》等著作中列出的色彩名稱多達數百種,但“名目雖多,實際色相有的恐怕不會差別太大”[14],這些古籍中色彩的命名方式反映出中國傳統文化的經驗性、模糊性以及非系統性的特征。隨著化學合成染料的發明和引進,以及西方色彩原理和色彩理論的傳入,近代中國色彩命名和使用方法發生了顛覆性的變化。在學校的色彩教學、工廠色彩設計以及商業銷售的色彩運用方面,都開始依據西方色彩體系中的原色、間色、再間色等知識,色彩的明度、純度以及冷暖關系等色彩知識也逐漸運用到服飾面料分析、服裝設計、生產以及服裝評論中。李寓一在談女性服飾色彩的變化時就涉及原色、復色等概念。如:辛亥革命前,衣著色彩以紅、綠等原色為時尚,辛亥革命之后“則重復色,且多鳶紫灰青等淡色,極素雅之美。衣與裙的配色,先只有黑裙與紅裙二種,無所謂配色。今則以衣裙同色為美,似有歐風。鑲邊之色,先用紅綠鑲邊,與衣料皆異色,后以本色鑲邊為尚。”[1]1921年以后,很多新開發和設計的服裝面料,“顏色大半為青深灰、淺灰、寶藍等”[1]。春夏兩季使用的各種綢緞,“顏色大半為白灰、柴、緋等”[1]。灰色系列的引進、米灰色系的流行,是民國初期服飾色彩發展的典型案例;民國中期,女性服飾面料用色也由清末比較單一的原色,變化為豐富多元的復色,進而逐漸形成了追求淡潔文雅的趨勢[1]。

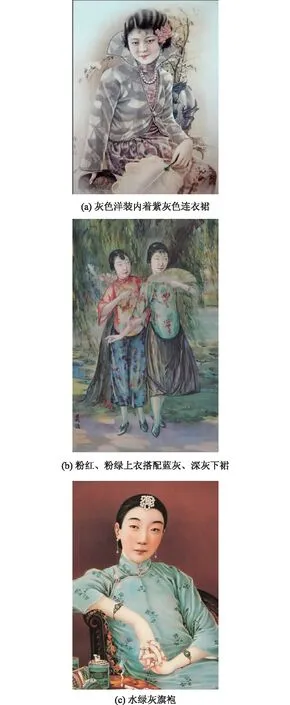

西方化學染料的引進,以及西方較為完善的色彩體系,推動了近代中國印染業的發展,并為消費者提供了更多服飾色彩的選擇。灰色系列的出現以及較為完整、科學的色彩命名方式,為中國近代色彩體系的建立奠定了基礎。民國服飾色彩變革的歷史意義,突出“表現為它們的審美趨向由一種保守的、自成體系的,以歷史縱向傳承為主的形態,轉變為一種深受西方文化沖擊,并被國際時尚同化,以橫向借鑒為主的多元化的新形態。”[15]由民國時期流傳下來的服裝畫(月份牌)圖像和服飾實物可以發現,紅色調中的粉紅、銀紅、桃紅、洋紅、海棠紅、紫紅、木紅等色彩比較常見,而清末較為時尚的大紅色則已少見(見圖3[7])。藍色系中一般以天藍、靛藍、湖藍為主;綠色系中以墨綠、果綠、粉綠為主;黃色系中,嫩黃、橙黃、明黃、中黃等使用較多;此外,褐色調、紫色調、灰色調在女性服飾面料中也占有半壁江山[10]。從總體趨勢來看,清末后服飾色彩漸趨于淡雅,間色或再間色深受城市女性特別是知識女性的青睞。

圖3 20世紀40年代民國廣告中的女性紅色系服飾 Fig.3 Color of red series in the advertisement of the Republic of China in the 1940s

4 近代時尚的引領者與服飾色彩

4.1 女性活躍階層與服飾色彩的變革

20世紀初新文化運動之后,民國服飾色彩的審美范式從“大眾的循規”漸漸轉變為 “個性的彰顯”,在服飾色彩的選擇與運用中呈現出爭奇斗艷、百花齊放的局面。

近代之前,中國傳統服飾時尚和色彩的制定者、倡導者是統治階層,而女性則處于被動的服從性地位,沒有話語權。進入近代以后,處于社會最低階層的青樓女子,她們一反常態成為引領當時服飾時尚潮流的階層之一,這種現象顛覆了中國傳統時尚的傳播方式,使服飾時尚引導者的身份表現出前所未有的逆轉性。“這種逆轉性與顛覆性主要表現為傳播、擴散方式的變化。中國古代服飾時尚的傳播和擴散方式是由上而下的縱向傳播,權貴階層制定規則后,再在中下階層大眾中進行推行。而從清末開始,服飾時尚呈現出由下而上傳播的趨勢和橫向擴散的特點,由社會中底層追求時髦的女性及青樓女子首先發起,并擔當著時尚的創造者和引領者,其時尚的裝扮甚至會引起上層階級的仿效,從而形成相應的服飾時尚。”[16]景庶鵬認為,所謂的奇裝異服一般“由妓院中人先著,不及一周,全城大都一律。未至兩周,各大都會大都仿著。”[1]而權伯華更是一針見血地指出:中國近代“婦女妝飾的改革,多創始于娼妓;官僚家的側室,既多出身于勾欄,其妝飾當然與娼妓一律;富貴人家的婦女,再相率仿效,于是新式的妝飾,便可傳染上等人家的閨閣間了。”[1]《大公報》也曾載文:各種服飾色彩和裝扮,“其始不過私娼蕩婦所為,繼則女學生紛紛效法。”[17]在《新上海》雜志中,滄海容寫道:上海女性服飾的創造,青樓女子、娼妓、交際之花“功不可沒”[18]。這種由社會下層影響社會上層的服飾時尚傳播模式,標志著“中國婦女服飾‘民主化’的起始”[19]。從清末起,事實上“青樓女子就一直是新服裝潮流的領頭羊,而良家貴婦、名媛小姐們則緊隨其后,亦步亦趨。”[20]因而,青樓女子的服飾色彩與裝扮,自然而然地成為民國服飾及色彩發展的重要推動力之一。

4.2 女學生與演藝明星對服飾色彩的引領

自清末肇始,中國女子教育在很多大都市中得以快速發展,除教會學校的教育之外,普通女子中學和大學、女子傳習所和其他職業教育機構也共同參與到女性知識教育的行列。此外,一些留學于海外的女學生更是受到西方文化的熏陶,這些教育拓展了女性的知識和視野,從而產生一個新的近代知識女性階層。

隨著中國女性接受教育人數的增加以及受教育程度的提升,知識女性在獲得知識與獨立人格的同時,也以新的思想觀念和行為構建起新興的社會群體階層,并得到當時社會的關注和尊重。由于此時女學生的特殊社會地位和身份,她們自然而然成為服飾時尚、服飾色彩的引領者和傳播者。同期,各種報刊將女學生時尚服飾的圖像、文字報道作為重要內容進行傳播,促使她們成為大眾媒體追逐和青睞的對象。女學生平時的服飾色彩,“裙多黑色。衣不甚加褖”,但用于舞會的新裝,則“亦嫣紅姹紫,各窮其艷。舞紗大都均綴珠翠為之,或淡綠或橙黃,亦有胡帝胡天,不名一色,而極華貴者均在采用之列。”[1]女學生崇尚的“雅小求艷、新小隨俗”的時尚著裝和色彩風格得到各階層女性的追逐與效仿,成為當時服裝流行的時尚指南。社會上的青樓女子也仿照女學生的打扮和色彩潮流,進而形成了“出局而貂狐金繡仍為庸妓,自負時髦者必做學生裝”[21]的格局。

20世紀20—30年代,由于電影和戲劇產業的發展,女性電影和戲劇明星也成為令人矚目的女性群體之一。女明星作為時尚女性的代表之一,不僅受到電影和戲劇粉絲的追捧與崇拜,其衣著、生活軼事也占據了各大報刊的首要位置。“明星藝人作為時尚、前衛的代言人,她們日常及演出中的服飾形象因其自身影響力的緣由,極大地影響和引導了社會各階層對服飾款式、面料以及色彩等的審美認知和流行趨勢。”[10]《良友》雜志封面中女性學生服飾色彩如圖4[22]所示。

圖4 《良友》雜志封面中女性學生服飾色彩Fig.4 Color of female students' dress on the cover of "Liangyou" magazine

5 結 語

文中以《二十五年來中國各大都會妝飾談》為主要文獻基礎,從社會文化學角度探討了民國服飾的色彩,清晰地認識到政權的更迭是民國服飾色彩特征形成和發展的先決條件,而社會經濟、交通運輸、對外貿易的發展則是重要的社會因素。中國服飾時尚、服飾色彩傳播由政治中心向經濟、商業中心的變遷和轉移,促使沿海城市與內陸城市服飾時尚的變遷呈現非同步性、遷移性的擴大趨勢;而西方商品的浸入使民國服飾觀念、服飾色彩由傳統的一元時代步入了唯“西”為尚的多元時代;女性活躍者、女學生、演藝明星在不同階段分別扮演著民國服飾色彩時尚的引導者。上述諸多社會因素和服飾演變的特征,共同主導和構建了19世紀末到20世紀40年代民國服飾色彩時尚的基本格局。