大中型輸水明渠雙圓柱橋墩阻水特性分析

劉 科,范聰喆,趙敏歌,劉紅陽

(1.陜西省江河水庫工作中心,陜西 西安 710018;2.南水北調中線干線工程建設管理局河南分局,河南 鄭州450018)

1 引言

隨著社會經濟的快速發展,國家水資源調配體系逐步完善,繼南水北調輸水工程之后,引漢濟渭、引江濟漢等一系列大型引水工程相繼開工建設和運行,這些引水工程由于規劃布置和社會地理等客觀因素制約,不可避免與其他跨河建筑物產生空間重疊,而跨河橋墩作為明渠內常見的水工建筑物,不僅會降低其過流能力,影響其輸水效能,而且產生的不利流態會對渠道產生功能性破壞。因此針對大中型輸水明渠中跨河橋墩阻水特性研究很有必要。橋墩阻水特性研究作為水力學傳統領域,在不同時期引起眾多學者的關注,通常利用經驗公式計算、物理模型模擬、數值軟件計算等方法對橋墩阻水效應進行了大量研究。其中,王玲玲等[1]采用數值模擬方法研究平原地區河道橋墩壅水效應,以阻水比為變量,從墩前沖高和橋前壅高的產生機制分析橋墩壅水特性。高晨晨等[2]利用物理試驗成果驗證數學模型,基于數學模型分析了圓端形橋墩水動力特性,總結了橋墩阻水比和來流流速對橋前壅水和墩前沖高的影響規律;探究了單圓墩阻水效應空間分布規律及其阻水系數取值新方法。韓露等[3]利用高精度測量系統采集墩周特殊區域的水位過程線,通過分析墩周壅高尺度,驗證了阻水效應特性與流態因素存在的新聯系。定量分析了墩柱阻水效應的空間影響范圍及水位變化的空間分布特征,推求墩柱阻水系數計算的新公式。陳文學等[4]利用Flow3D 軟件模擬了南水北調中線工程中常見的圓柱型橋墩(單排、雙排和三排橋墩)的阻水特性,分析表明,單排橋墩壅水的數值模擬結果與Yarnell 修正公式計算結果相近;多排橋墩綜合壅水值隨橋墩排數的增加而增加。

綜上所述,關于河道內橋墩的繞流特性研究較為成熟,并且利用數值模擬方法具有獨特的優勢,本文針對大中型輸水明渠開展渠內雙圓柱橋墩阻水特性研究,分析某一橋墩布置下典型渠道的流態分布及壅水效應,研究墩前沖高和墩后跌水的變化規律。

2 模型建立

2.1 模型概況

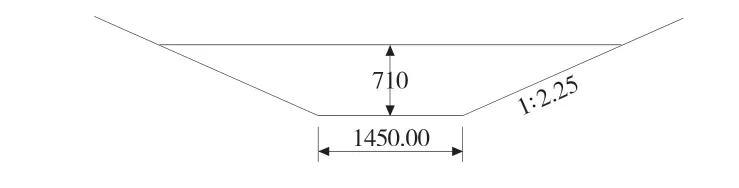

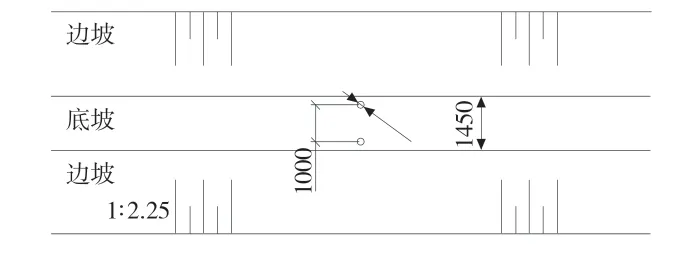

分析國內大中型輸水渠道的相關研究資料[5-7],確定以南水北調總干渠中段一個順直渠段為研究背景,概化相關參數為:梯形斷面布置,相關尺寸見圖1,渠道底寬14.5 m,渠深10 m,邊坡坡比為1∶2.25,渠道縱比降為1/28000,設計水深7.1 m。本次模擬渠道長度為500 m,其中橋前300 m,橋后200 m。結合模擬實際情況,選取此渠段某一公路橋為研究對象,跨河橋梁采用圓柱形雙墩橋對稱布置,橋墩直徑D=1.8 m,間距10 m,模型平面布置見圖2。

圖1 模型渠道斷面尺寸(尺寸單位:cm)

圖2 模型平面布置圖(尺寸單位:cm)

2.2 控制方程

本文利用MIKE 軟件對河道橋墩進行水動力數值模擬。流體動力學計算(CFD)的實質是在計算域內對水流控制方程進行離散迭代求解,獲得計算域內的水動力因子,數值模擬的理論基礎為流動控制方程。

(1)質量守恒方程

式中:xi、ui和ρ分別表示在i方向上的空間坐標、流體流速和流體密度。

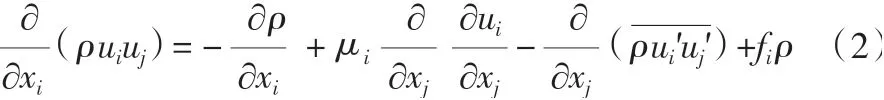

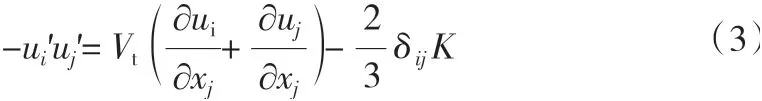

(2)動量平衡方程

式中:fi、i分別表示平均壓強、i方向上的重力分量和流體粘性;是由Boussinesq 假設推得的紊流雷諾應力,采用k-ε方程,則具有如下表達式:

2.3 網格剖分及邊界條件

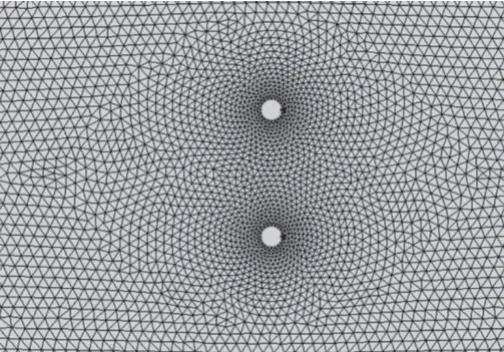

根據河道概化參數,結合軟件特性,建立布置橋梁的渠道模型,利用SMS 軟件的三角形無結構網格(ADCIRC)對模型計算區域進行網格剖分,為提高橋墩附近區域計算精度,對橋墩附近網格進行加密處理,見圖3,網格單元總量為60290 個。模型利用MIKE21 水動力學模塊(Hydrodynamic)進行計算,上游開邊界采用流量邊界,數值為285 m2/s,下游開邊界采用水位邊界(0 m 水位,7.1 m 水深)。計算時間按300 s 穩定計算。

圖3 橋墩附近網格

2.4 模型驗證

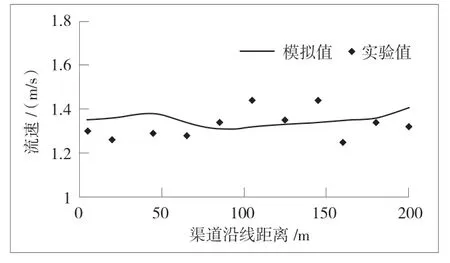

為驗證數學模型的的可行性,利用上述條件,對無工程下的明渠模型進行求解,結合薛海[8-9]等人試驗數據,將計算成果與物理試驗成果進行對比分析,見圖4,為無工程渠道與對應模型渠道水流流態(縱向中心線沿程方向流速分布)驗證結果,圖中顯示模擬值和實測值趨勢基本一致,說明本次計算模型的所選參數相對合理。

圖4 數值模型計算結果與物理模型試驗結果對比驗證

3 結果分析

3.1 流場流態分布規律

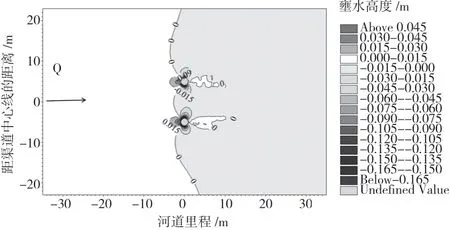

圖5和圖6 分別為雙圓柱橋墩附近區域的流速變化分布圖及壅水變化圖。由圖可知,當河道水流趨于穩定時,由于圓柱橋墩使河道渠道斷面束窄,墩周流速變化較大(無工程下渠道平均流速為1.3 m/s),墩前和墩后水流流速均降低,墩前水流流速降幅較大且形成圓形狀低流速區域,墩后形成較大范圍的長條狀低速區,周圍流體紊動性增強,出現水體回流,回流強度最大可達0.3 m/s;橋墩的阻擋使水流分向兩側,形成穩定的高速水流區,最大流速增量為0.8 m/s 左右。結合圖5 分析圖6,渠道壅水(水位)分布比較明顯,以橋墩橫向中心線斷面為分界線,上游平均壅水高度維持在1.6 cm 左右。墩前出現與流速分布圖中低流速區尺度相近的壅水特征,墩后2 m 位置出現3 m2左右的水位上升區(較下游水位而言,與流速分布有所差異,是因為墩后產生的卡門渦街具有周期性,出現上下交替的旋渦),墩兩側出現與流速分布圖中高流速區尺度相近的跌水。以上分析表明橋墩的存在使渠道過流能力明顯降低,并在周圍產生較惡劣水流流態。

圖5 橋墩附近的流速變化分布

圖6 橋墩附近的水位變化分布

3.2 墩周壅水分布規律

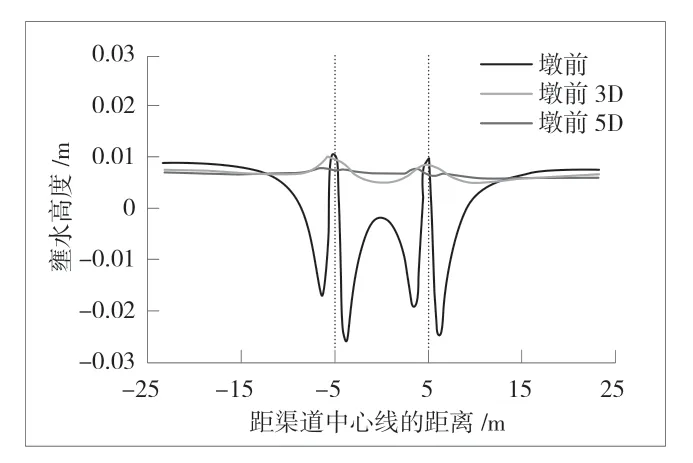

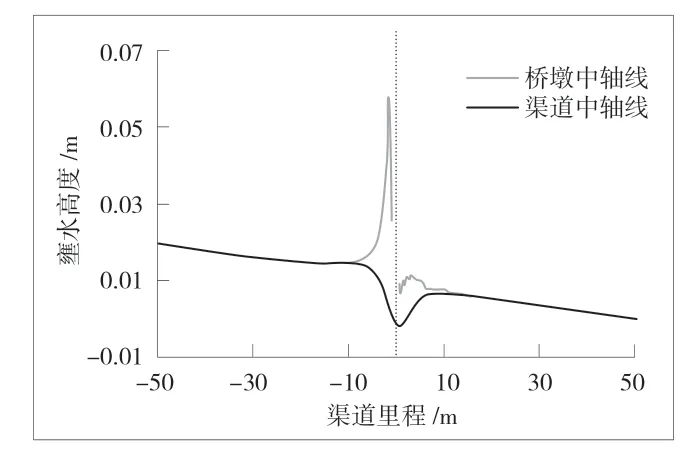

根據橋墩的壅水效應和阻水特點,本文采用墩后跌水和墩前沖高兩個指標進行壅水特性分析,圖7 為雙圓柱橋墩墩前及墩前3D、墩前5D 位置處斷面內的沖高分布曲線,圖8為墩后及墩后3D、5D 位置處斷面內的跌水分布曲線,整個過程的水面線變化見圖9,結合圖5、圖6 分析圖7~圖9 可得:

圖8 墩后各斷面跌水分布

圖9 水位壅高縱向分布曲線

1)由于橋墩阻擋作用,墩前區域的水流流速急劇下降,產生的能量轉換導致附近小范圍的水位驟升,升高值最高達到4.5 cm,且隨距墩前斷面的距離的增加快速減小,在墩前3D 位置處沖高已衰減70%左右,在墩前5D 位置處水面線幾近持平。

2)水流繞過橋墩,以較高流速到達后方,形成跌水和旋渦,最大跌水位于橋墩正后方,可達2.5 cm,在墩后3D 位置處跌水高度和范圍較墩后均縮減90%左右。墩后5D 位置處跌水稍低于墩后3D 位置處,但總體上水面線變化趨勢不大。

3)由圖7 可知,渠道中軸線和雙墩中軸線的水位變化規律存在較大差異,橋墩中軸線水位落幅大于渠道中軸線,兩線在上游15 m 處逐漸重合并向上延伸形成壅水曲線。較墩前沖高而言,河道中軸沿線的橋前壅水較平緩,平均壅水高度僅1.5 cm,低于墩前沖高;較墩后跌水而言,由于雙橋墩的對渠道中心水流擠壓效應的疊加,使渠道中軸線斷面內水流速度加快,水位降低,在渠道中軸線兩側以外,雙墩中軸線以內區域內水流強紊動性疊形成局部跌水,跌水深度高于墩后跌水。

圖7 墩前各斷面壅水分布

4 結論

通過對南水北調中線某順直渠道內布設雙圓柱橋墩渠道進行過流數值模擬,分析渠道內墩周流態分布規律及阻水特性,結論如下:

(1)橋墩的存在使渠道過流能力明顯降低,并在周圍產生較惡劣水流流態。

(2)墩前最大沖高值及墩后最大跌水值均在貼近墩周附近位置,墩前3D 位置處沖高和墩后3D 位置處衰減分別為70%和90%,墩前5D 位置處和墩后5D 位置處水位變化與上下游穩定水位基本持平。

(3)橋前壅水影響范圍相對較大,但壅水值較小,雙墩束縛作用造成河道中軸沿線附近存在最大跌水。