環境減災二號A/B衛星系統設計與技術創新

白照廣 董筠 朱軍 孫紀文 馬磊

(航天東方紅衛星有限公司,北京 100094)

環境減災二號A/B衛星是基于我國《國家民用空間基礎設施中長期發展規劃(2015-2025年)》[1],根據國家防災減災、環境保護等重大應用需求,兼顧國土資源、水利、農業、林業、地震等行業業務需求,由航天東方紅衛星有限公司抓總研制的兩顆光學遙感衛星,是在軌超期服役環境減災一號A/B衛星的升級接續星,滿足國家在災害監測、生態環境監測等領域的數據持續、穩定、高質量供給需求。

兩顆衛星技術狀態相同,于2016年6月同步啟動研制,2020年9月27日在太原衛星發射中心由長征四號乙運載火箭以一箭雙星方式發射入軌。10月2日,兩星首次成像,之后經歷了9個月的在軌測試,衛星在軌運行期間工作穩定,成像質量良好。衛星遙感性能較環境減災一號A/B衛星得到全面提升,突破了多種載荷設計新技術,開展了有利于應用數據融合的不同載荷間分辨率匹配化設計,采用多樣化定標、軌道凍結等技術手段進一步提高了圖像質量。本文介紹了兩顆衛星主要技術方案及創新,可為后續同類衛星設計提供參考。

1 衛星系統設計

1.1 方案概述

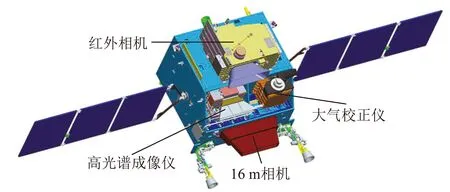

環境減災二號A/B衛星設計壽命5年,單星質量1065 kg,由有效載荷和平臺兩大部分組成。有效載荷包括16 m相機、高光譜成像儀、紅外相機、大氣校正儀和數據傳輸5個分系統;衛星平臺采用CAST2000公用平臺,包括結構與機構、熱控、姿軌控、星務、測控、電源、總體電路和天線8個分系統。衛星系統組成如圖1所示。

衛星主結構采用鋁蒙皮蜂窩夾層板結構,分為上艙、下艙兩部分,配置雙太陽翼,每翼由3塊太陽電池板組成,入軌展開后單自由度對日定向。熱控采用以被動為主、輔以主動熱控的方案,采用分艙、模塊化、隔熱、等溫化設計,每種光學載荷采用獨立熱控。姿態控制采用三軸穩定、對地定向、整星零動量模式,為滿足高精度對地觀測任務的需求,星上配置2臺高精度星敏感器。同時,衛星采用“星敏感器+陀螺”聯合定姿方式,實現姿態高精度確定。采用動量輪構成零動量控制系統,實現高精度高穩定度姿態控制。衛星采用單組元推進系統,以完成初軌捕獲、軌道維持等軌控任務。衛星采用分散供配電體制,太陽電池陣與100 Ah蓄電池組聯合供電方案,開關分流全調節母線,升壓式放電控制。衛星測控采用統一S頻段測控體制,星上信息網采用分布式兩級CAN總線網絡。數據傳輸系統采取實傳、記錄、回放、單載荷數據直傳等模式將載荷數據傳輸到地面系統,對地數傳碼速率為雙通道900 Mbit/s。

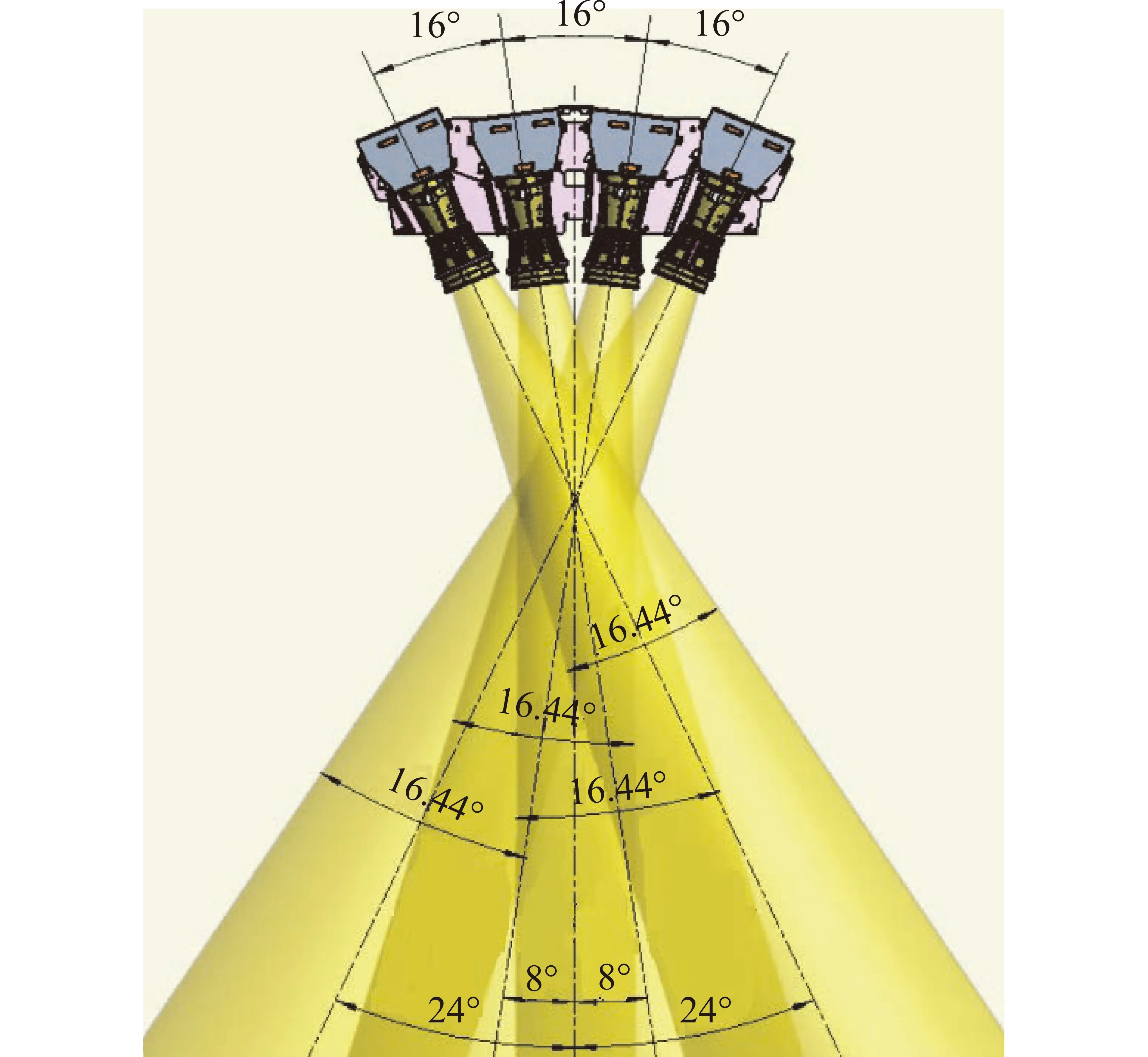

16 m相機由4臺透射式5譜段CCD相機組成,星下點地面像元分辨率優于16 m,在充分繼承高分一號衛星16 m相機技術方案的基礎上[2-3],增加了對植被生長極為敏感的紅邊譜段(0.69~0.73 μm)。4臺CCD相機通過視場拼接實現地面幅寬大于800 km的成像,如圖2所示。

圖2 16 m相機組合成像視場設計Fig.2 Design of combined imaging field of 16m camera

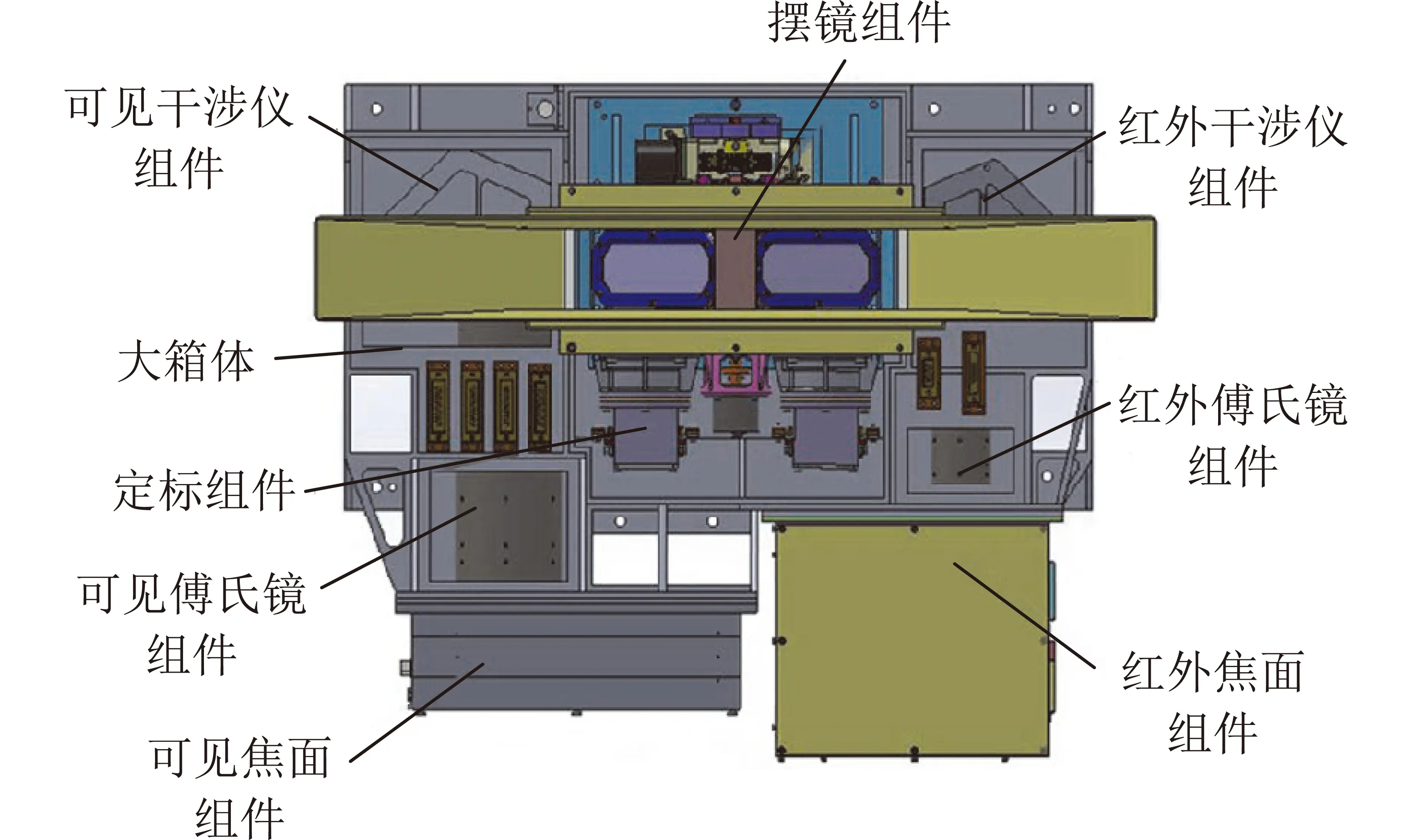

高光譜成像儀基于Sagnac干涉儀時空聯合調制技術[4],獲取215個譜段、48 m(可見光譜段)/96 m(短波紅外譜段)空間分辨率、96 km幅寬的干涉數據立方體,通過擺鏡在穿軌方向±30°范圍內進行側擺成像(見圖3)。

圖3 高光譜成像儀主體組成Fig.3 Composition of hyperspectral imager

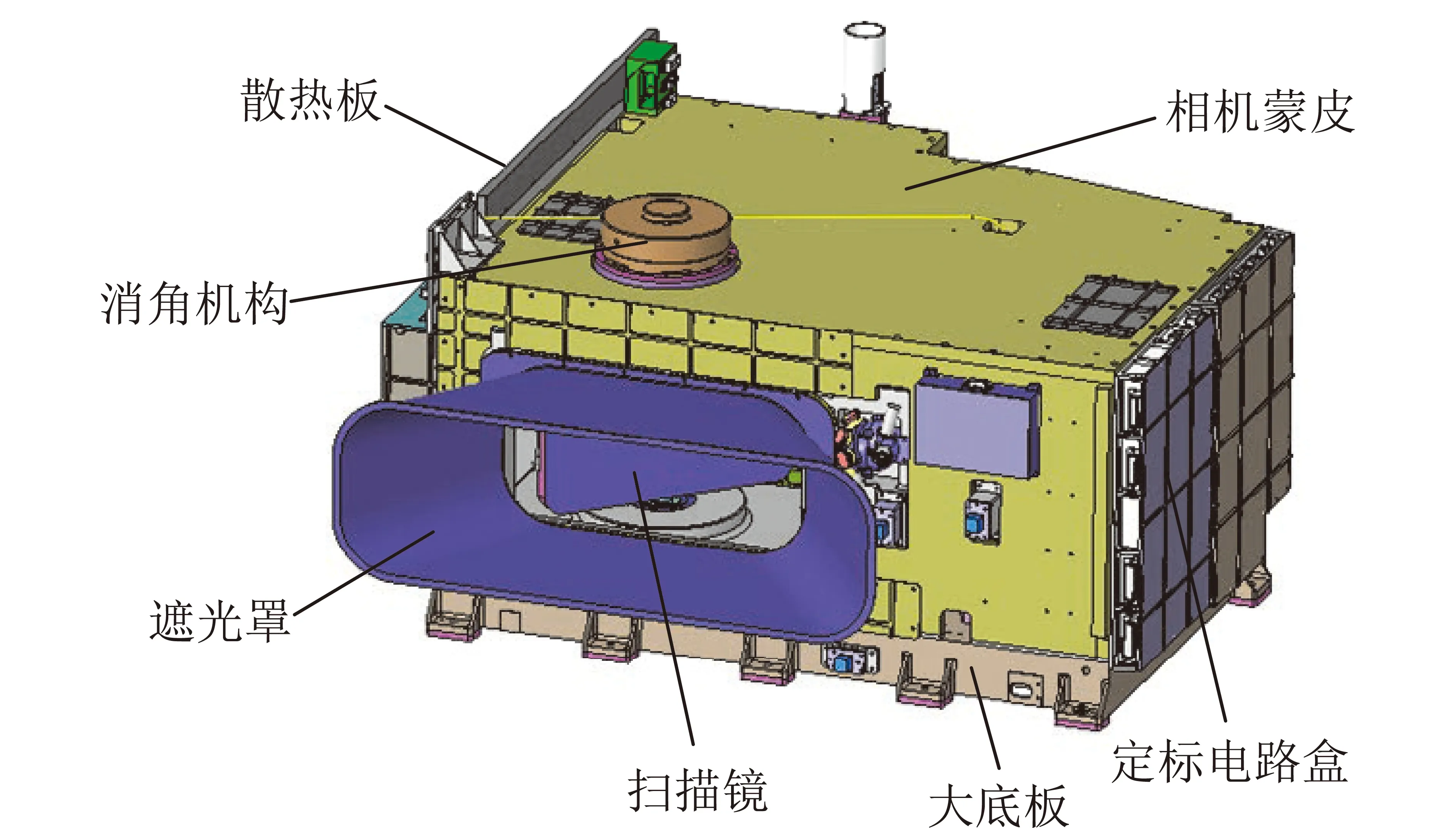

紅外相機通過掃描鏡穿軌擺掃獲取短波紅外至長波紅外共9譜段信息。地物經掃描鏡引入離軸三反光學系統,由視場分離器分成不同的波段,經會聚鏡成像到線列探測器上(見圖4)。

圖4 紅外相機主體組成Fig.4 Imaging schematic diagram of infrared camera

大氣校正儀通過穿軌圓周掃描探測,在軌同步獲取與16 m相機同視場的可見近紅外至短波紅外波段大氣多譜段信息,獲得大氣氣溶膠、云和水汽特性參數,滿足16 m相機等圖像數據產品大氣校正的應用需求。光學載荷星上布局如圖5所示。

圖5 光學載荷星上布局Fig.5 On-board layout of optical payload

1.2 主要技術指標

兩顆衛星以180°相位分布于高度為644.5 km、降交點地方時為10:30的同一太陽同步軌道面內,通過同軌組網實現快速獲取地面影像的能力。衛星主要技術指標見表1。

2 衛星技術創新點

2.1 遙感性能較環境減災一號A/B衛星全面提升

衛星技術性能大幅提升,星上總譜段數由環境減災一號A/B衛星的123個提升到238個,在保證720~800 km寬視場遙感基礎上,CCD相機和紅外相機分辨率提高1~3倍,CCD相機憑借16 m分辨率800 km幅寬成為國際上同量級分辨率幅寬最大載荷,極大提高了覆蓋觀測能力。

衛星成像效能大幅提升,對地數傳碼速率由環境減災一號A/B衛星的180 Mbit/s提升到雙星1.8 Gbit/s,單星圖像數據存儲容量由14 Gbit提到4 Tbit,雙星與高分一號、高分六號衛星組網,形成了可見光數據1天全國陸地區域覆蓋觀測的能力。[5-7]

2.2 載荷設計新技術

16 m相機紅邊譜段采用國產化探測器替代進口TH7834C器件,實現了國產12 000像元長線陣CCD探測器首飛。相機安裝板與衛星艙板一體化設計,緩解了相機與衛星的質量壓力,使整星質量減輕20 kg。在多臺相機響應一致性控制方面,首次采用光學件同爐鍍膜、探測器篩選分類的手段,同時采用增益補償方法,將兩顆衛星8臺CCD相機響應一致性控制在2%以內。

高光譜成像儀采用圖像數字積分技術,大幅提升了能量利用率和圖像信噪比,保證了儀器核心指標及應用成果。設計了集成指向與星上光譜定標功能的擺鏡組件,實現了可見、短波紅外雙通道同步指向成像,單通道星上光譜定標。由積分球、定標鏡頭、定標反射鏡、定標電源控制等部件組成的星上光譜定標組件,可以實現可見、短波紅外雙通道分時定標,均可覆蓋全孔徑范圍。

紅外相機具有多譜段、高分辨、大視場、可快速重復探測等特點,攻克了高穩定大角度長線列多元并掃成像、可見和紅外多光譜濾光片微型集成、寬譜段高集成深低溫紅外焦平面探測器研制、星上多類型高精度自主定標等技術難題,實現了720 km幅寬、48 m/96 m空間分辨率且同時獲取地物可見近紅外、短波及中長波紅外9個通道多光譜信息的探測能力。

大氣校正儀通過穿軌掃描技術,在可見近紅外至短波紅外譜段,獲取與16 m相機同視場的大氣多譜段信息,通過時間同步和空間覆蓋的探測方式獲取光譜、角度和偏振3個維度的36個通道大氣輻射/偏振信息,實現氣溶膠和水汽的高精度探測及反演。圖6給出了北京大興國際機場大氣校正前后圖像對比。

圖6 大氣校正前后圖像對比(北京大興國際機場)Fig.6 Comparison of images before and after atmospheric correction (Beijing Daxing International Airport)

2.3 多載荷匹配設計

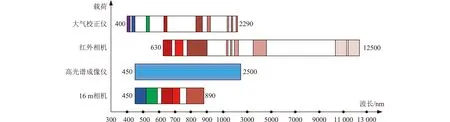

星上光譜譜段齊全,覆蓋可見光到長波紅外譜段,載荷間分辨率匹配,按照16×N系列設計,包括16 m、48 m、96 m,有利于應用數據融合。光學載荷譜段分布如圖7所示。

圖7 光學載荷譜段分布Fig.7 Spectrum distribution of optical payload

大氣校正儀與16 m相機幅寬匹配,可實現16 m相機800 km全視場水汽和氣溶膠參數校正。

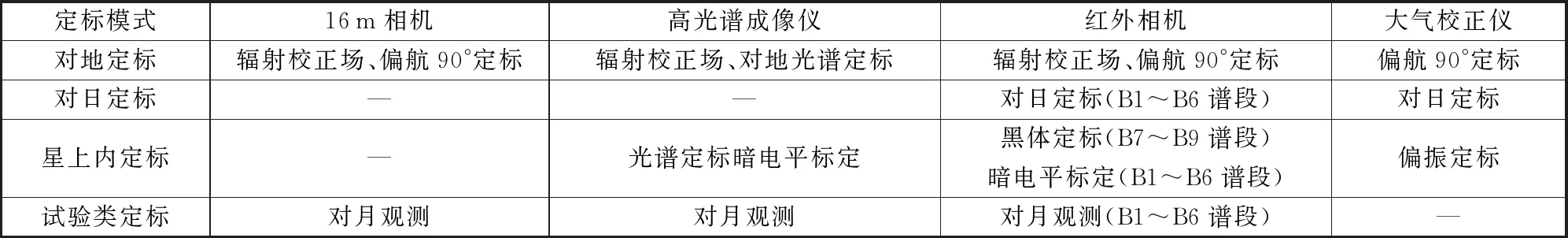

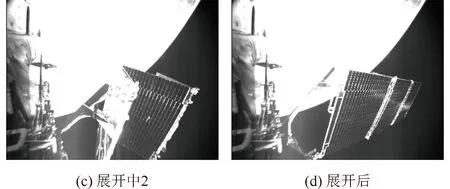

2.4 多樣化定標技術

實時評價遙感器本身的光學響應特性是遙感定量化應用的必要環節[8]。依托衛星平臺強大的姿態機動能力,設計有輻射校正場定標、偏航定標、對日定標、對月觀測[9]、光譜內定標和黑體定標等17種星地月聯合、輻譜偏聯合定標手段,以及大氣氣溶膠和水汽同步探測校正模式,提高可見多光譜數據定量化反演精度,確保遙感數據輻射精度和幾何精度的穩定、可靠,保證衛星在軌長期、穩定、高精度的遙感數據質量。衛星定標模式設計見表2。

表2 環境減災二號A/B衛星定標模式設計Table 2 Calibration mode of HJ-2A/B satellites

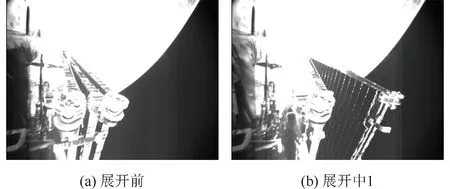

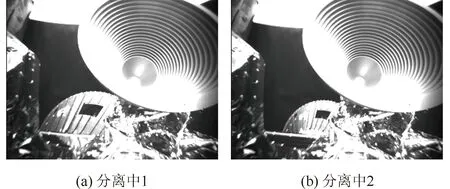

2.5 視覺監測技術

衛星采用了基于監視相機的視覺監測技術對衛星的星箭分離、太陽翼展開、數傳天線展開等重要動作過程進行監視和測量,獲取了各重要動作過程的圖像數據,圖像清晰,活動機構運動細節清楚。圖8為A星太陽翼+Y翼展開圖像,圖9為A星星箭分離圖像。

圖8 太陽翼展開圖像(A星+Y翼)Fig.8 Image of solar wing deployment (A satellite +Y wing)

圖9 星箭分離圖像(A星)Fig.9 Image of satellite-rocket separation (A satellite)

2.6 軌道凍結技術

受到地球形狀非均勻球形、質量分布不均等因素影響,衛星軌道拱線會在軌道平面內轉動,衛星近地點幅角、偏心率顯現周期性振蕩變化,導致衛星經過同緯度地區的高度不斷變化,影響衛星成像效果[10]。A星、B星的偏心率最大達到了0.002 8和0.003 4,導致紅外相機掃描條帶搭接像元數不足。通過對衛星軌道偏心率和近地點幅角的控制,將衛星軌道調整為凍結軌道可消除上述影響。

2021年1月,A星、B星分別經過4次和6次變軌操作,均形成了凍結軌道。兩星形成凍結軌道后,A星偏心率可穩定在0.001 17~0.001 21,近地點幅角穩定在90°~92°;B星偏心率可穩定在0.001 18~0.001 241,近地點幅角穩定在89°~92°。在軌實測結果表明:軌道凍結后紅外相機掃描條帶搭接像元數可穩定在15個(B1~B5譜段)和7個(B6~B9譜段)以上。

3 在軌測試與典型應用

3.1 在軌測試

兩顆衛星入軌后,為了利用自然漂移達到節省燃料、盡快組網的目的,對衛星軌道高度進行了調整,使得A星比B星高3.78 km。

2020年10月2日,兩顆衛星上搭載的16 m相機和高光譜成像儀首次開機成像,成像均紋理清晰,層次分明,光譜信息豐富;10月20日,紅外相機和大氣校正儀順利完成在軌除氣工作,開始開機成像,功能均正常。之后對衛星的各類成像和定標模式進行了測試驗證,各項測試結果均滿足要求。

2020年11月10日,兩顆衛星漂移達到目標相位,對A星、B星分別進行了降軌、升軌調整,完成了兩星組網,并同步完成了與高分一號、高分六號衛星的四星地面軌跡均分組網部署。四星組網后首次在國際上形成空間分辨率16 m的可見多光譜數據1天覆蓋1次全球南北緯80°以內區域的觀測能力(見圖10),顯著地提高了數據獲取的時效性。

3.2 典型應用

1)災害監測

衛星組網觀測,能夠為應急管理行業提供多載荷數據支持,具備災害應急監測、災害要素監測、災害風險監測和恢復重建監測能力。

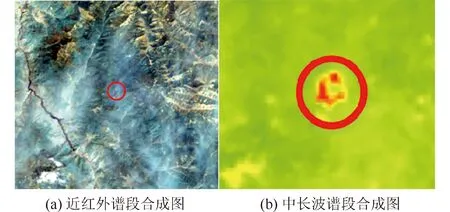

2021年4月5日凌晨3時許,四川省涼山州木里縣發生森林火災。衛星應用部門立即安排衛星對火災發生地進行成像,利用16 m相機和紅外相機數據獲取了火點、火線及過火面積等災情信息。圖11為A星紅外相機獲取的火災遙感監測。

圖11 木里縣森林火災遙感監測Fig.11 Remote sensing image of forest fire in Muli County

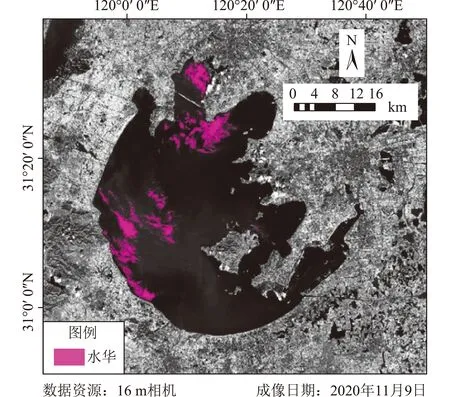

2)大型水體水華水質監測

基于衛星16 m相機數據,對2020年11月9日太湖水華情況進行監測,結果如圖12所示。可以看出水華現象主要分布在太湖西部和北部區域,呈現不同的空間形態。16 m相機影像特征明顯,邊緣較清晰,可滿足水體水華監測業務應用。

圖12 太湖水華分布Fig.12 Image of water bloom distribution in Taihu Lake

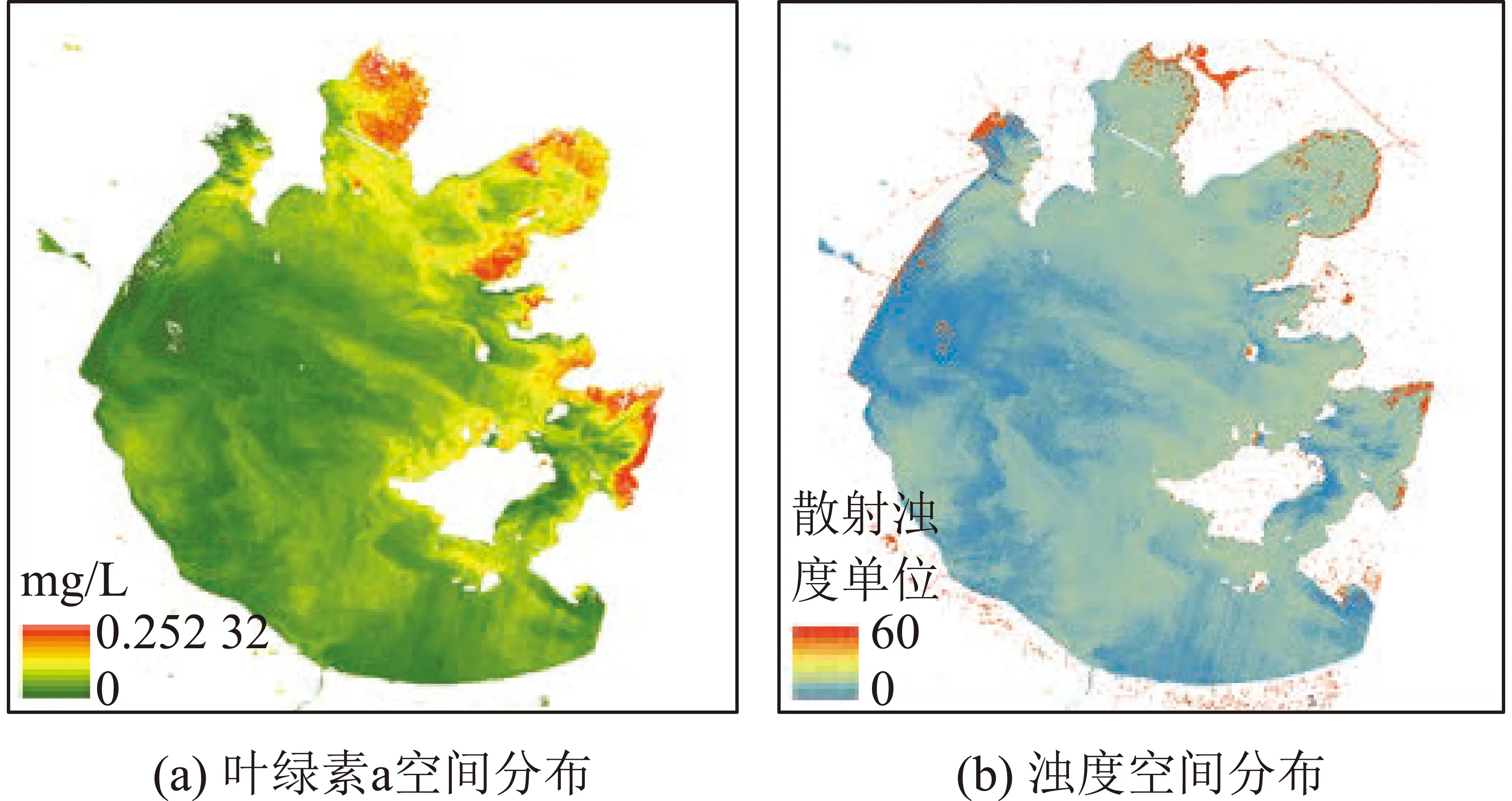

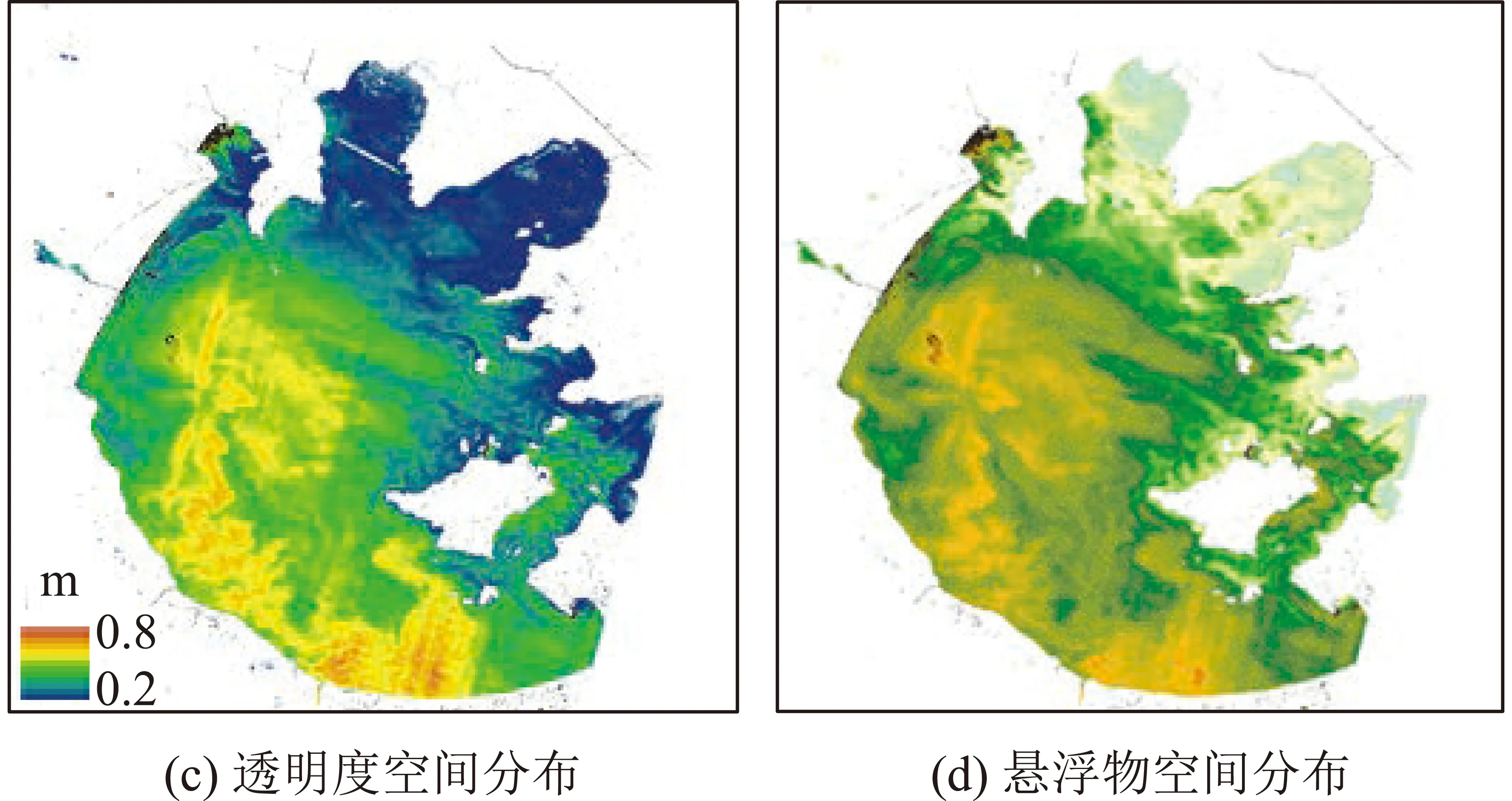

基于衛星高光譜數據對太湖的葉綠素a、濁度、透明度、懸浮物等水質情況進行監測,如圖13所示。結果表明:高光譜成像儀數據整體質量較好,在測試區域內影像清晰,數據噪聲和條帶去除后可滿足水質定量遙感監測的需求。

圖13 太湖水質遙感監測圖Fig.13 Remote sensing image of water quality in Taihu Lake

3)土地利用宏觀監測

衛星攜帶的大幅寬中分辨率載荷16 m相機可對重大工程用地等大宗新增建設用地進行快速監測,為土地利用宏觀監測業務提供技術支撐。通過對雄安等地區土地利用宏觀監測遙感解譯,發現影像數據屬性判譯精度、面積精度較高,能較好地識別各地表要素。

4)土壤含水量監測

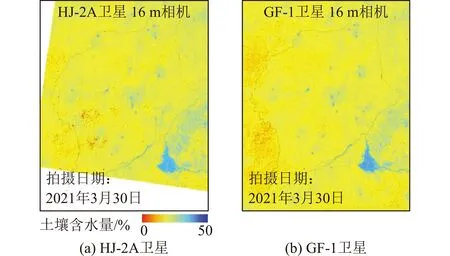

利用環境減災二號A/B衛星和高分一號衛星數據對山東省聊城市土壤含水量進行監測,如圖14所示,土壤含水量反演精度分別為2.17%和2.08%,監測結果表明:環境減災二號A/B衛星能夠開展農田土壤含水量監測,數據反演精度與高分一號衛星相一致。

圖14 土壤含水量反演結果Fig.14 Inversion result of soil water content

5)農作物長勢監測

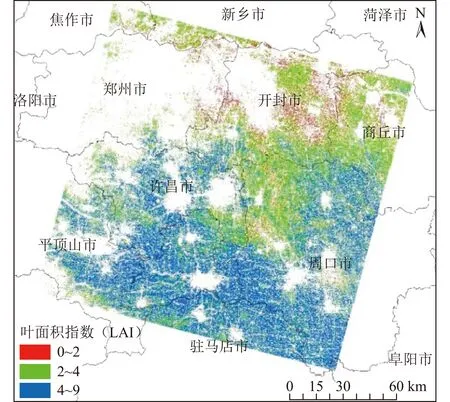

利用環境減災二號A/B衛星數據,采用紅邊改進指數反演測試區冬小麥葉面積指數(見圖15),與哨兵二號衛星數據反演結果相比,長勢等級判定一致性為81.82%,能力相當,能夠滿足農作物長勢監測需求。

圖15 農作物頁面積指數監測Fig.15 Monitor image of crop leaf area index

6)森林資源監測

基于環境減災二號A/B衛星數據對東北虎豹國家公園森林類型進行識別。結果表明:衛星數據可以較好地識別出闊葉林、針葉林、云杉等森林主要樹種。

7)地震次生災害監測

利用衛星數據對云南魯甸地震重災區滑坡進行解譯。結果表明:衛星能夠識別出絕大多數大型滑坡和少部分中型滑坡,并且其具有大范圍覆蓋優勢,對重大地震極災區范圍快速確定,具有較好的應用前景。

4 結束語

環境減災二號A/B衛星作為國家民用空間基礎設施中首批啟動的業務衛星,采用公用平臺研制,兩星載荷配置一致,技術指標先進,突破了國產12 000像元長線陣CCD探測器首飛、高光譜成像儀雙通道同步成像和分時定標、長線列紅外探測器多元并掃成像、36通道水汽和氣溶膠輻射/偏振信息同步獲取等核心技術,各載荷間指標協調匹配。衛星設計有多樣化的定標手段,可為用戶提供高質量的遙感數據。本文對其系統設計和創新性進行了介紹,通過在軌測試和應用評價,衛星各項功能性能符合要求。兩顆衛星在軌組網運行,有力提升了對地觀測效能,隨著用戶部門衛星應用工作的進一步深入開展,必將為國家防災減災、生態環境保護業務做出更大貢獻,并將更廣泛地應用于自然資源、水利、農業農村、森林草原、地震等領域。