小小說四題

(一)

趕婚

村里不時傳來炸響的鞭炮聲,過年的氣息越來越濃了。

大清早,三嬸把大門拉開,抄起掃把往里屋吼了幾聲。

“大慶!該起床了,八角亭李凱今天結婚,去幫幫忙。三十多歲的人了,成天窩在家里,哪個女人看得上你喲。”

三嬸就這么一個兒子,原想兒子會有出息,取了個大慶洋氣名字,指望吃上國家糧成公家人的。

懶洋洋從則房出來的大慶,伸了伸雙手,接著用雙手揉了揉雙眼。

“還早呢,新娘中午才到,去早了還抬桌搬凳”。村里人結婚,年輕人都早早到主家打雜幫忙。大慶快四十了,滿臉的溝溝壑壑用石灰都刷不平了,也不愿混在年輕人隊伍里,顯得不倫不類。

“你瞧你這樣子,喊你讀書你讀不得,沒文化連打工都沒人要。十里八村出去打工的都領了女朋友回家結婚了,就你這樣,怕趕婚都難……”三嬸心里著急,把最忌諱的趕婚都說了出來,趕緊收了嘴。

在農村,一般都有媒婆對附近芻女乳伢做個比較,大體般配都主動說合。可如今這些年輕人都往北廣上打工去了,過年成雙結對回家過年辦喜事,外面精彩的世界在陣陣飛天的彩炮中勾走了村子年輕的心。外面的世界真誘人,能賺錢還能找對象。

能留在村里的除了老的少的,就是那些聾啞瞎瘋的殘疾人,這些人的婚姻,當地就叫趕婚。

三嬸眼瞅著大慶,憐惜和愧疚寫滿在眼里。

生長饑餓年代,家里缺吃少穿。三嬸把出生才三斤的大慶捧在手心里,望著瘦小的兒子叼著干癟的乳房可勁的吸吮,眼淚嘩嘩往下淌。叼了七年奶的大慶就是不長個子,一米三的大慶到四十歲了,臉上的皺子差不到有個子那么長了。

三嬸嘆了口氣,擱好掃把,兌了一盆溫水,把大慶冼凈了臉,找了身干凈的衣服讓他換了。“去幫忙勤快點,該干啥就搶著干,別嗇力氣”。

三嬸望著大慶離開時那瘦小的身影,眼淚又涌了出來,心里一陣愧然,長嘆一聲道:“但愿這次趕婚成功”。

大慶相親不止十回了,每次女方一見面就沒了下文。三嬸知道,農村矮小個子犁地干活費事,找媳婦更難了。就這一樣,一拖又遲了二十年,這次,好不容易托媒人在外村相了個啞吧姑娘,趁八角亭遠房侄子李凱結婚機會,先讓兩人見見。

三嬸心里一陣酸楚,總覺得太委屈了大慶。

婚禮在人聲鼎沸中熱烈地舉行,大慶矮少的身影忙碌著。

大慶,你過來!遠房姑姑拉住大慶胳膊,說,你媽下午才過來。笑著悄悄靠邊大慶耳旁,指著遠處紅衣女子對他說,那是高溪市孫家幺女,你叫她啞妹,先去見見,若行,跟姑說一聲。

大慶一陣激動,沒等話說完就溜了過去。

女子一身紅色鴨絨套裝,身材苗條,面容姣好。猛地見大慶站在面前,白凈的臉上立時抹了一層紅暈。

俺是大慶,鐵里沖的。望著一米多高的紅衣女子,大慶一下子不知所措,只覺得胸中瞬間掀起一股熱浪,說話有些語無倫次。

女子認真地望著大慶,大慶更加慌亂。趕緊移了條長凳,大慶坐這頭,女子楞了一會兒,也坐了。

我家兩姐兩妹,一大幢房子,爹是木匠,家境殷實。大慶見女子落坐,把三嬸教他的話又重復了一次。

女子微笑著望著他。突然之間,大慶恍惚過來。女子是啞吧,大慶仿佛一下子高大自信了起來,說話也順暢了,話也多了起來。

婚禮很快舉辦完畢,大慶在女子的路上送了很遠。

時光在視頻中一寸一寸變暖起來。在大慶強烈邀請下,女子登門相親了。

趕婚相親比較簡單,女方父母來即可。這天,女子一樣的一身紅。大慶望著雙眼紅腫的啞妹,心里也難過起來。

大慶走到她身邊,捧著她的雙手勸道,別擔心,一切有我呢,不按趕婚程序走,不就是多花錢么,一定風風光光娶你進門。一席話把啞妹的眼淚逗了出來。

有啞妹的堅持,相親順利完成,相約出了宵把酒席辦了。

終于等到十五元宵,大慶的姐夫們雇了一頂大轎子,請了樂鼓隊。八人大轎風風光光地迎娶啞妹。

轎子還沒到祠堂,一干人手持木棒守住祠堂。村里人知道這是“短轎”,按這里習俗,趕婚之人不能上轎,也不準從祠堂大門過。說是趕婚不吉利,連酒席也沒人吃。

大慶急紅了眼,他三十多年來的愛情來之不易。他把西裝脫了,毅然地走上前去。大姐夫二姐夫也氣沖沖地趕了上去。

雙方都僵持著……

村長來了,支書也來了。沒辦法,新娘只能赤身爬過祠堂。村里長老二大爹提議道。

湘南的正月,寒風刺骨地疼。大慶心疼地望了一眼啞妹。我來爬吧,大慶脫掉自己的衣褲,只留著短褲。

啞妹奔上前去,雙眸溢滿淚水,緊緊依偎在大慶的胸前。

她輕輕地吻著他,一串串淚水滴落在他的身上。啞妹扶摸著大慶潰爛的膝蓋,拉住他一同朝祠堂使勁地磕頭。

在場的人也齊刷刷地跪了下來……

(二)

相親

年關臨近,農家年事早,村子里家家戶戶炊煙裊裊,過年的氣氛葡蔔襲來。天還沒大亮。女人一邊攆雞趕狗一邊在燒熱水,燒火的柴干燥,旺旺火苗就從磚塊縫隙竄了出來,煙灰在大院里飛舞。

李文從衣袋里撈出一些煙絲卷上,在新砌的灶臺飄出的火花上點了。叼在嘴邊吱吧吱吧地猛吸幾口,轉悠到豬圈旁看側臥的大豬。依依不舍地對著豬自言自語“好吃好在一年了,該為家里作貢獻了。”李文又吸了幾口喇叭煙,煙霧在他深溝般皺紋上飄飛,又猛吸幾口后甩掉煙朝屋里吼道“玲子,去路口看看你哥回來沒。等下你叔他們過來殺豬,相親對象淑鵑也要馬上來!”

穿著時尚的玲子一邊系著長長的頭發,一邊從二樓踤步挪了下來。“爸,您都催了三次了,哥電報上不是說六點的從深圳出發,到家恐怕要中午了”。李文抬起手腕瞄了瞄手表。“萬一提前呢,快八點了,太陽都冒頭了,去瞧瞧”,一臉的不耐煩地朝女兒玲子甩了甩手。

李文的家建在寨子山坡上,這里的氣候土壤坡度最適合名貴藥材三七生長。李文在房前屋后種植了大片三七,成熟的三七籽在霞光下紅燦燦的惹眼。早些年,李文靠這片三七狠賺了一筆。錢催人早也逼人勤。想大干一場的李文租用了山坡五十畝山地,汗水滴滴灑落,陪了太陽追月亮。不料人算不如天算,三七價格連續大跌。李文從種植大戶變成了欠債大戶。從小就懂事的兒子李修高中還沒畢業就南下打工還債。五年了,李文每月除了兒子的電話就是匯款。償還了五十多萬債務的李文還建起了兩層小洋樓。李文覺得欠兒子太多太多,一家人念叨都是兒子的萬般好。“二十四歲了,該給他成個家了,好兒子應該拴在家里,在附近尋個好姑娘吧。”李文逢人都打躬作揖,希望能給兒子找個好媳婦。

“后村小街有個姑娘很不錯,高中畢業在村小代課,人標致心也好,我到時去說說看”。村里張嬸終于給李文一家帶來春雷般好消息。

淑鵑是個村里為數不多的高中生,沒考上大學的她為了貧困的家鄉留守兒童不再爬山涉水去鄰村小學上學,主動留下代課,一個人辛苦地張羅著一二年級十多個孩子的全部課程,護著孩子在爽朗笑聲中過著孤獨而又充實的日子。李修聰明能干傳遍了十里八村,對李修在外吃苦耐勞也早有耳聞。“一個能撐家的男人一定是個好男人”。淑鵑對張嬸說“日子你們定,先見見再說”。

李文死纏爛打,兒子李修終于同意回家相親。

五年不回家的李修靠打工幫父母還完了債務還建起了樓房,這事在村里成了傳奇。李修回鄉的消息在村里炸開了鍋,大家都想看看從土旮旯飛出的小雀怎樣蛻變成雄鷹的。

雖是臘月,溫暖和熙的陽光直唰唰地從半空中甩過來。牛羊豬已褪毛上桌,幾口大鐵鍋在廚師的大鐵鏟下啪啪作響,匯集成美妙的交響樂。這時,一身粗布舊衣的李修從山凹小徑蹣跚挪了出來。龐大的麻袋塞得鼓鼓脹脹。李修吃力地扛住大包,趔趄了幾步終于穩住了身子,肩上的麻袋漏下的黑色粉沫跟汗水把李修的臉浸成黑灰色。

玲子拎起長裙飛奔而去,趕緊托起哥哥肩上的麻袋。村口聚集了許多人,嘰嘰喳喳議論著。有人不屑地哼了一聲轉身離去,更多的是哄堂大笑。在眾人鄙視的目光中兄妹倆吃力地把麻袋扛回家。

李文心疼地接過麻袋,女人試擦李修臉上汗水一邊說“兒啊,空手回來就行,背這么重的三七增長素累壞身子不值,再說家里肥料還多”。女人邊說邊用衣角擦淚。玲子遞給李修一塊毛巾,勸著母親說“媽,哥背上背的不僅是肥料,也是人心”。

幫忙的親戚好友圍了過來,看見一身落魄打扮的李修都不說話,在她們想像中的李修沒有設想中那么高大偉岸。原先積極干活的勁頭沒了,無精打彩地散坐一邊。“幾年不見,啥還是這個鳥樣,看來相親沒戲了。”張嬸岔開大嗓門,嘴一撇,陰陽怪氣地說“講好的媒金可要給我。”她黑青著臉急沖沖地朝李修父親奔去……

桌凳一字兒排好的長街宴,除了幾個幫忙的親朋好友,顯得空空落落。按習俗大凡村里大事,整寨人幫忙。寨子里幾十戶壯族人家,一家一人也有近百人坐席。估計相親不成也不想花錢送禮的村民都藏在家里不露頭了。

快中午了,??太陽火辣辣地直射著李文房前池塘里,流動的池水在陽光照射下碧波蕩漾。山凹中有三個著新裝的人從小徑上飄了出來。一男兩女,年輕的姑娘一身紅衫在陽光下焰焰生輝。兩位年長的男女老遠地向李文揮手,估計是淑鵑父母來了。

李修洗凈了臉迎了出來,伸出手禮節性地去握淑鵑的手。淑鵑遲疑了一會兒迎了上去,“不好意思,干苦力活掙不了幾個錢,讓你們辛苦地跑一趟。”李修輕握著淑鵑白晢的手平靜地說。

“沒什么,只要憑勞動掙錢,永遠讓人尊重。”淑鵑露出白白的牙微笑地回答,她靜靜地察看了淡定的李修,從他那不亢不卑的表情里看到了男人沉穩和擔當,目光變得熾熱起來。

李文從驚鄂中醒悟過來,趕緊招呼著淑鵑的父母上席。

一會兒,山凹中有一輛白色奔馳小轎車地從小徑上顯現,緩緩地停靠路邊。這時李修的手機響了“李總,車進不來了,怎么辦”

“就停在那里吧,趕緊過來一塊吃飯,把沖天彩炮全點了”李修一邊接電話一邊招手。

瞬間,五顏六色的彩帶在天空升起,村子在禮花轟鳴中頓時熱鬧起來,空曠的長街宴也人滿為患……

這頓相親酒,鄉親們在李文家喝得山呼海嘯,李文也醉得紅光滿面。只有李修,在默默欣喜地注視著舉止大方的淑鵑,緊靠她身邊向各位來客把酒敬煙,幸福的笑意堆滿他的臉上……

(三)

離婚

拿到離婚證的那晚,蘇兵與前妻在家里叫外賣要了幾個菜,兩人相對而坐。蘇兵把珍藏了二十多年的茅臺酒拿了出來。擺了兩個酒杯,蘇兵先給前妻倒滿酒,又斟滿一杯放在自已面前。蘇兵端起酒杯,站起身朝前妻的酒杯碰了兩下說“咱們快二十年的夫妻了,為以前的好時光干了這杯……”

蘇兵見前妻猶豫不決地緊鎖眉頭,他端起酒杯輕抿一口,一股辛辣味瞬間嗆入喉嚨,不由得輕咳起來。

“我不怪你,怪我自已沒本事”。蘇兵把剩下的大半杯酒一口倒入口中,緊緊瞇上雙眼,然后雙手捂住眼睛,咳了起來,旋即又酌了一大杯。

“什么時候走,說一聲,我送送你”,蘇兵說這話的時候,連頭也沒抬,努力地用筷子夾那塊看起來最肥厚的紅燒肉。

“對不起,我不是有意的,錯誤的時間遇上了對的人,你多珍重,少熬夜,對身體不好”。前妻抽噎著,起身提起挎包捂著嘴奪門而出,招了輛的士在陰暗的夜色中飛馳而去……

二十年前,蘇兵,韋哥和前妻娜娜同一所大學畢業分配到邊疆縣城,當年他們三人風華正茂,意氣風發,憧憬著大好前程。這一年,韋哥分配在中學當教師。娜娜以美麗動人的面孔安排在文工隊當舞蹈老師。只有不善言辭,木訥呆板的蘇兵被發配到邊遠鄉鎮當秘書。蘇兵在孤獨的時光享受著難得的清靜,三年時光很快過去,發表了大量文章的蘇兵被縣長慧眼識才調到縣政府辦當秘書。才華橫溢的蘇兵在阿娜多姿的娜娜愛情猛烈攻擊下幸福地喜結良緣。

結婚后,蘇兵被老領導下派國企任副職。工作責任心極強的蘇兵把全部精力都投入到企業發展上,卻把愛跳愛唱的娜娜冷落一旁。這期間,老領導高升時也有意想把蘇兵挪挪位子,調他到市府當辦公室主任,無奈正趕上企業實行股份制改革,蘇兵負責那一攤子實在離不開他,加班加點成了常態。

校友韋哥這期間與娜娜走得很近,常陪她唱歌跳舞。做為閨密的蘇兵也沒往那方面想,一直到韋哥調往省城,娜娜也利用關系調往省城時。蘇兵才恍然大悟,可為時已晚。

蘇兵想起昔日恩愛的情景,他恨自已沒多花時間陪陪她,娜娜的多次的憂怨的暗示沒放在身上。一想到她那嗔怪的眼神,心痛不己。蘇兵又倒滿一杯酒,使勁地抿了一大口。他把酒杯重重地砸在桌子上,杯子里的酒驚惶失措地跳起來,跳到他身上,他又把剩下的半杯喝了,眼淚無聲地滴落。

客廳的大幅合影在晃眼,蘇兵站了起來,用手袖擦了擦已入伍的兒子臉,兒子依偎在他母親娜娜的身邊,跳皮的笑著,笑得幸福掛滿在臉上。

蘇兵環顧房內四周,忽然覺得自己孤獨得窒息。他就站了起來,把墻上的照片取了下來,緊緊地抱在懷里。顫顫抖抖地倒滿酒,使勁地碰了碰娜娜的剛喝的那杯酒,“啪”的一聲,娜娜那杯酒瞬間碎了,酒灑了一桌子。蘇兵呆呆地望著清冽的酒水往桌下直滴,仿佛自己的血在淌。蘇兵長嘆一聲,端起酒杯一飲而盡。

這時,口袋的手機鈴聲急促響了起來,蘇兵掏出放在耳邊,兒子的問候聲綿綿傳來,“兒啊,爹很好,你媽也很好,爹以后也會很好……”蘇兵壓抑著心痛,語無倫次在叫喚,眼淚不聽使喚地淌了下來……

(四)

再婚

老李單身十年了,三千多個孤獨的日子老李一直想活出嚴謹的樣子。老李受不了親人的嘮叨和旁人異樣的目光,把相親進行得熱熱烈烈。

“找了么?”熟人問。

“沒找好”老李很愧疚。總覺得對不住所有關心的人。

為了努力尋覓適合自己的另一半,五十歲的老李參加了城里所有相親的圈子。

“見見吧”,有朋友勸。

“好吧,晚上有緣酒店聚”。老李故作輕松狀,不敢把相親掛在嘴邊。

“彩妮,晚上安排一桌”。老李在電話里囑咐。彩妮是老李同鄉,為了夢想來到邊城,把有緣酒店經營得熱火朝天,也把夢想烹調得香噴噴。“就是相親吧,放心,不誤事”電話那頭爽朗的笑,老李在笑聲中誠惶誠恐。仿佛全世界都在笑他,老李恨恨地關下手機。這時屏幕上前妻的笑在眼中跳了出來,那種雨后陽光般的淺笑在他心里撓心般難受。

在燈光下,一桌子張牙舞爪。女方親友團把雞鴨魚肉嚼得山響。老李卑微地把酒敬煙,淺淺地笑,把自己醉得迷三倒四。每個人都是相親對象,卻不知誰在相誰。

付完帳彩妮把老李拉到一旁小聲地問“七八個女的,誰是相親的?”“你問我我問誰”老親含糊不清。

老李在不斷地相親中繼續過著不咸不淡的日子。

“老李,有空來店吃飯,一個人怪可憐的”。彩妮好久沒見老李了,在電話里輕聲地呼喚著他。

老李下了班就來到店里,兩人漫不經心地談著近日發生的事情。更多地談論著家鄉奇情怪事。“彩妮,怎不見你老公呢”。老李來店吃飯幾十次了,總見彩妮一個人在忙乎。

“不說他,說說你的事,你想找個啥樣的”。彩妮趕緊岔開話題。

“人生地不熟的,像我們這種拿死工資的,人長得不怎么樣,沒幾個能看得上”。老李一聲長嘆。

“現實社會,女人要么圖你財,要么圖你房子車子。我們外來人一樣都沒有,只好苦熬”老李低頭喃喃自語。

彩妮望著老李消瘦的臉,心里一涼,開在臉上的花,突然就僵了。

老李湖南人,圓滾的身子像只西瓜。偏偏個頭長得不高,頭發稀疏。一張消瘦的臉上架著一幅碩大的眼鏡。時常陰沉著南瓜臉,生活的滄桑在臉上掛著呢。幾年前,妻子得癌癥撒手而去。好容易把兒子拉扯大,終于大學畢業了。

學業有成的獨子丟下老李去外省創業去了。寡居的老李很無聊,幸好他愛好文學,擅長寫作,業余時間幫文化公司寫寫文案,日子還算充實。

老李來酒店的日子越來越頻繁,大多一個人,駕著他那輛老掉牙的桑塔納。

“相親么”。群友碰見他總打趣地問。“沒有呢”,“那怎么退群了呢”。“都老嘴老臉的,沒意思”。一問一答,老李不想解釋了。

群里都是單身的,只要找到了意中人都會自動離群。群里進進出出是常事。但老李的退出讓群友百思不得其解。

疫情漫長,生意清淡。彩妮這一年苦撐著店面。把小工都辭了,老李工作輕閑,一有空就去店里幫忙。食客越來越少,彩妮的心情像冬天的太陽,很少開心過。

疫情就像冷熱病,時好時壞,電視里疫情排行榜把食客的胃口趕跑了。彩妮想趁現在生意淡季把店面重新裝修下,準備疫情過后大干一場。可資金缺口大。她一個外來人口貸款又沒抵押,很是著急。老李畢竟在當地工作,稍有積蓄。

當老李把畢生積蓄二十萬放在她面前時,彩妮哭了。轉而撲在老李懷里,把老李的眼淚都逗濕了一大片。

彩妮的父親是方圓十里八村有名的大廚。煎,炒,煮樣樣拿得出手。經常被邀村里各類紅白喜事掌廚。彩妮爹原本想把一身的本事傳給兒子,偏偏兒子不感興趣。倒是彩妮成天屁顛屁顛地跟在父親身后跑龍套打下手。在父親口授身教中學會了湘菜,川菜,滇菜的基本做法。

后來彩妮隨新婚丈夫南下打工,然后開了家小餐館。有了錢的老公經不住外面花花世界的誘惑,與同樣外出打工的女人私奔了。無奈的彩妮一路飛來邊城,一邊療傷一邊做生意。

為了更大的發展,彩妮回家先跟年邁的父親學謝廚禮,然后學待客禮。

最難學的還是喝酒。

彩妮逼自己練酒量。抿一小口,嗆得她吐出來。抿一大口,辣得她掉眼淚。天天喝,天天吐。就這樣,吐了半個月,能喝一大杯。暈了一個月,能喝半斤。現在的她喝一斤不皺眉。

燒菜是個技術活,地方不同口感也不一樣。邊城吃貨非常了得,而且跟風扎堆。又拿三七燉雞來說吧,雞不能太肥,選山坡上能飛的三斤左右土雞。用料也十分講究,酸辣適中。并且先剔出骨頭,用上好小鍋酒醅制半小時,用鮮七浸泡半小時。酸菜先煮透用米醋調料炒拌。最后跟酸湯一起下鍋,這樣做才爽口而不膩,入口即化。

彩妮用老李的錢把店面擴大了一倍,三七燉雞作為招牌菜。

聚緣酒店牌坊在整條街特別奢華特別扎眼。

三七花開時,老李搬進了聚緣酒店,與彩妮同居了。在愛情的滋潤下,老李年輕了許多。

彩妮掌廚,老李成天突突著那輛破車,歡叫地采購食材。屁顛屁顛地跑龍套打下手。夫妻倆恩愛地打理著酒店,生意如日中天。

一晃眼,一年過去了。春節微信團拜時,老李跟彩妮的朋友圈,一雙特大的雙囍在他倆醉人的笑靨下熠熠生輝,兩對同賀的手在多彩的玖槐花環下一揖一拜。

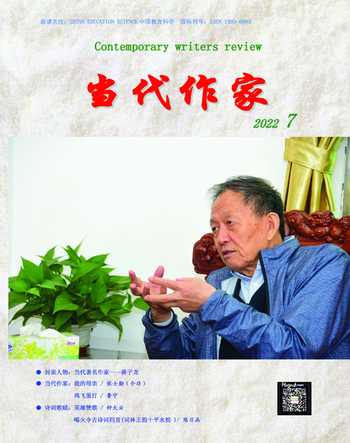

作者簡介:

唐文華,湖南永州市人,現工作并定居云南。愛好文學,中學時代開始發表文學作品,在《中國作家》《中國青年報》《中國教育報》《云南日報》《邊疆文學》《小小說月報》《短篇小說》等報刊發表小說散文詩歌千余篇,三十余次獲獎,有作品選錄多種文選。系中國散文學會會員,中國作家協會云南分會會員,中國微型小說學會會員,《中外文學藝術》簽約作家。