清絕做師無俗字 閑來叩門有高朋

——高心夔的交游與書法

⊙ 葉磊 朱孝利

高心夔學識淵博,精研小學,工詩文,尤好陶淵明詩,故號“陶堂”,著有《高陶堂遺集》。清李慈銘曾贊其:“實名士也,文學為江右之冠。”[1]王闿運稱其:“逸氣高情,足壓同輩。”[2]楊峴稱其詩:“句澀字奇,如荒山古碣。或淫思瞠目,不敢下可否。”[3]其詩文華美,卻有些晦澀難懂,此外他還擅長書法、篆刻。

一、交游

(一)與曾國藩

1853年高心夔拜謁了曾國藩,為其建言獻策,受到器重,入其幕府,參贊軍事。《高心夔日記》曰:“是日制府召飲,同坐者偲翁、志甫、芋仙、少荃、歐陽小岑孝廉。予以新至居首。”[4]曾國藩與高心夔交游甚密,曾氏多次召飲府下士人門客,高氏能居首,可見在曾國藩幕府的地位頗高,受到器重。“攜所抄《曾制府文集》一卷歸,閱之皆有深心實理,予錄其《圣哲畫像記》篇,以志向慕。曾公平生學業亦略備于茲。”[5]可見高心夔對曾國藩十分景仰,鉆研品讀過其文集,認為其文有深奧道理,并在一日之內抄錄了其二千多字的《圣哲畫像記》篇,借以表明自己對曾氏的崇敬之情。

“是日作書并近詩十余首上制府。”[6]“制府使人致五十金,先府君志蓋字,楹聯二副。”[7]高心夔曾將自己的書法作品與近作詩送給曾國藩。曾國藩身為高氏的領導應其請求為其父書寫了墓志蓋,還附贈自己書寫的兩幅作品。曾國藩同時將自己得意之筆的對聯一副和書寫的《擬峴臺記》拓本一套贈予高心夔。“制府深贊予刻印之佳,非篁仙所能及,命作一印,諾之。出過偲老舟,制府遣人致楹帖一副,為其得意書,又所書曾文定《擬峴臺記》拓本一套,同偲老到申夫處。予為制府刻印,文曰‘取人為善、與人為善’,……制府得此印,甚喜,又屬作五印,刻‘湘鄉曾氏藏書’印。”[8]又,“為制府作名字印各二,‘求闕齋’印一”[9]。曾國藩十分喜歡高心夔的印章,先后多次讓其為自己刻章,二人除在公務上有交流外,在書印方面亦有往來。

(二)與翁同龢

翁同龢曾在自己的日記中言:“吳縣高心夔,余至交也。”[10]從多方文獻材料可見二人多次在一起游玩雅聚、招飲交談。《翁文恭公日記》載:“晚為高碧湄招飲,同席葉云巖、尹杏農、范云吉、龍皞臣、李眉生、劉慕韓、筠生共九人。”[11《]莫友芝日記》云:“高心夔招友芝、尹耕云、李鴻裔、翁同龢、黃沄、范泰亨、潘祖蔭等人飲于陶然亭。”[12]高心夔《佩韋室日記》:“予招莫子偲明府、尹杏農前御史、范云吉刑部、黃麓生解元、趙沅給事、翁叔平修撰、潘伯寅大理、李眉生兵部集燕城南陶然亭。”[13]

“碧湄篆刻最精,落筆如風雨。……夜與高碧湄談于眉生齋中,觀碧湄詩稿,多擬漢、魏,沉雄峭拔。……送高碧湄行。碧湄曳據侯門,為時訕笑,然其人倜儻磊落,非凡夫也。”[14]翁同龢對高心夔的篆刻較為看重,認為他最擅長的是篆刻,書寫迅疾,下刀精準如風雨般迅疾。認為其詩大多擬仿漢魏時期的詩句,風格沉重、峭厲。此外還對高心夔的人品、個性十分推崇,在他人譏笑高氏依偎在權貴的門下做幕僚時,翁同龢站了出來為他發聲,認為高心夔為人光明正直,不拘泥于世俗,并非凡夫俗子,足見其情意深重,讓人動容。

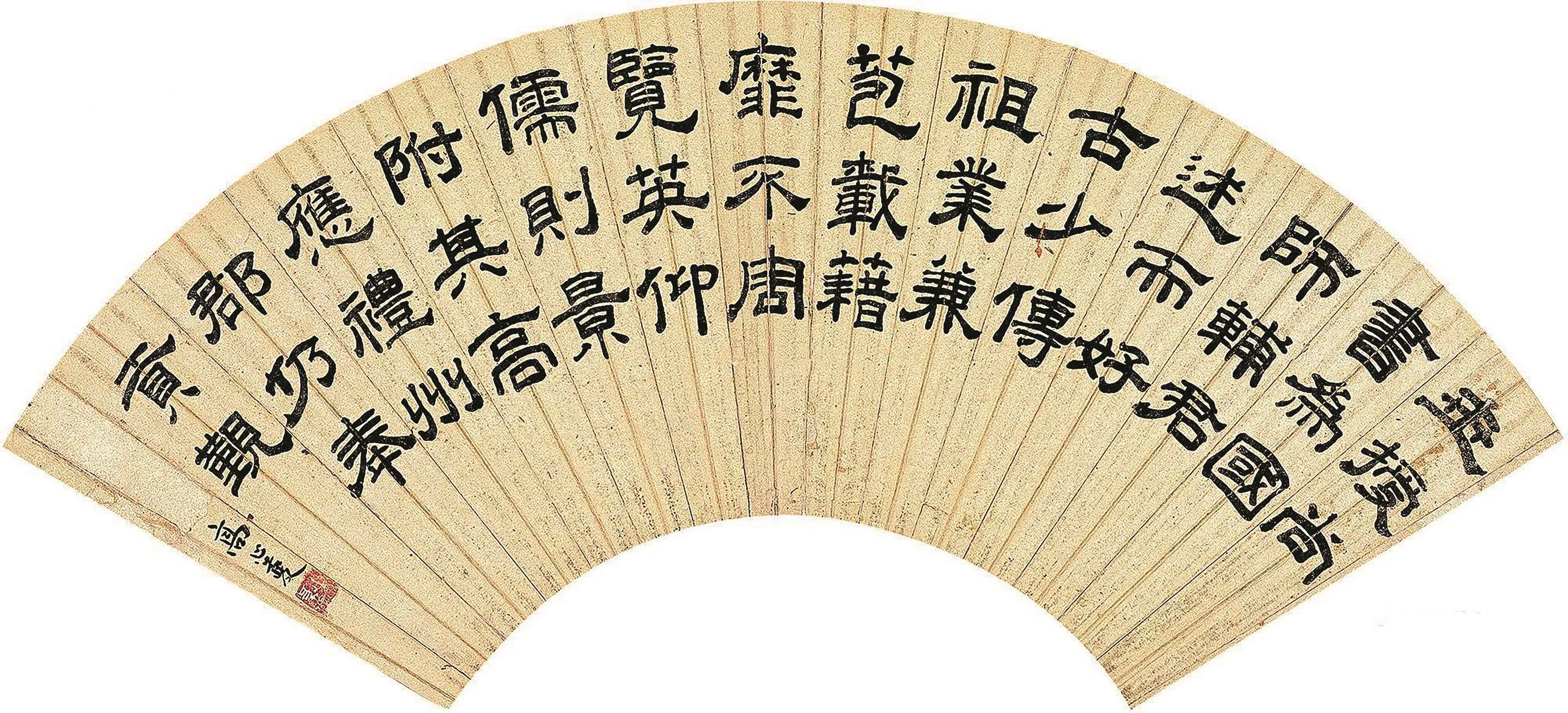

高心夔 隸書 臨漢《繁陽令楊君碑》 選自山東美術出版社《扇有清風——百年扇面精選》

(三)與莫友芝

“此外新識則王子懷、尹杏農、楊緗蕓、何子貞、孔繡山、潘紱庭、伯寅橋梓、林穎叔勿村、李竽仙、王壬秋、高碧湄、李梅生、劉子重諸君,大概氣節文章之士。”[15]這是莫友芝在1859年《致黃彭年信》的內容,時高心夔25歲,二人初次結識,莫友芝對高心夔的評價較高,此后二人相交甚密,多次雅集游玩,如《高心夔日記》載:“偲老至,共飯心白日齋,遂別二老,還淀園。”[16]又,“午后還至寶嗇軒,偲老、云吉、沅先后至,眉兄旋會飲他處,予四人晚飯軒中始散。”[17]《莫友芝日記》載:“招伯足來同住,食后同訪眉生。”[18]偲老即莫友芝,伯足即高心夔,二者親密無間,有時相談太晚便同餐同住,多次一同游玩。

“偲老言曹子建詩清雄深厚之氣,唐人中惟杜老有之,太白不及也。謂予詩宜學杜,由杜而子建,中間并無間隔,不可率易頹唐,致落唐以后派。斯所謂同心之言,其臭如蘭矣。”[19]又“是日晨,偲老至,見贈五古二首,清深樸勁,為《郘亭集》中上駟。郘亭并命我作‘影山草堂歌’。午后予攜《郘亭詩集》、趙給事所著《養拙齋詩集》《盍簪集》,登車還淀園。”[20]又“子偲稱當代巨手,于淮南得魯通甫,足與其鄉鄭子尹珍廣文匹敵,通叟予故服膺,鄭詩見者僅數篇,然清雄質厚,無雍、乾間人氣習,偲老或非阿好也。贈偲老五古三首。”[21]可見二人之間在詩文上交流很多,莫友芝就像高心夔的老師一樣,對他學詩的方向給予指導,建議他應該學三國曹植、唐杜甫的詩,這也得到高氏的認可。莫友芝還會出題讓高心夔作詩,高氏平時會閱讀莫氏的《郘亭詩集》,對其詩十分推崇,認為莫氏是當時成就很高的詩人,其詩風清雄質厚,沒有雍正、乾隆時期詩人的習氣,只有清代著名詩人鄭子尹[22]可比擬。

高、莫二人均擅書法,互贈書法亦是兩人交往的一種常見方式。高心夔曾載:“晚作書與莫、尹、趙、李四君,為郘亭書屏一,還沅詩集二冊。”[23]又,“午訪偲公,見所為鄙人屏書四大幅,似傅青主草隸,亦杰作。”[24]此外莫友芝還會贈送書法拓本給高心夔,幫助其學習書法:“偲叟二月七日自太湖行經湖口,將訪草堂堅山,值霆勇捉船,不果,取江路赴武昌,為胡益陽宮保校書去矣。承贈《十三經明人補字石刻拓本》。”[25]此外,二人在日記中還有記載相互為對方刊印之事,長20多歲的莫友芝就如同老師一樣影響著高心夔。

高心夔交友甚廣,還與王闿運、李鴻裔、潘祖蔭、劉履芬、徐景福、傅懷祖、楊峴、范元亨、郭嵩燾等均有交游,在此不一一列舉。

二、高心夔書法

(一)專研漢隸

劬堂柳詒徵曾舊藏《高心夔信札》26開,從中可見高心夔學習漢隸情況:“遍求《乙瑛》好拓不得,而尊藏硬不借我臨摹,是天公不使進吾隸書也,其命其乎。今日再催薛公大文,尚乞邀鼓強先生已大好否,心夔謹上。”這時高心夔對《乙瑛碑》的學習是狂熱的,但苦于沒有好的拓本,而四方向朋友求借,不得已多次向薛公求借,薛公不借,只好再次寫信催借。

沈陽故宮博物院藏高心夔《七言隸書對聯》[26],落款:“陶齋仁兄大人法鑒,東蠡漁師心夔學隸。”此為高心夔寫給清末大臣端方的作品,應為高氏早期作品,用筆稍顯稚嫩,“文”“復”二字的捺畫還有楷書意味,結構端整,重心多偏高,亦有楷書意味,尤其是“開”“為”“無”“障”體現較為明顯。

高心夔臨漢《繁陽令楊君碑》[27],頗得漢隸法度,用筆圓潤、結構方整、章法規整。落款只有“高心夔”三字,較難斷定其具體的書寫時間,但相比《七言隸書對聯》已有進步。

“晚與歸安楊峴、江山劉履芬、山陰傅懷祖為篤古交,而清修正學,獨重溧陽強汝詢先生。”[28]楊峴與高心夔交游甚好,高氏去世后楊峴為他撰寫了墓志銘,還為他的文集題寫了“高陶堂遺集”,他對高心夔書法的學習提供了很多幫助:“己卯春,楊常州以《孔都尉銘》舊藏本遺高君碧湄。碧湄治古隸而精辨者。刺取茲銘不復字三百,纂七言句,托之楹帖一千四百字,信宿而就,斯已奇矣!蓋摹縮本付雕,為同好惠……光緒五年二月,遂昌徐景福丹泉父。”[29]這是徐景福[30]給高心夔作的《孔都尉銘集字楹帖序》,己卯年,高心夔45歲,楊峴將自己舊藏《孔都尉銘》贈予了高心夔,高心夔大為歡喜,用一晚時間就把《孔宙碑》《禮器碑》《史晨碑》中的字集聯五百余通,定名為《碑?》,足見他的文采頗高,對這三件漢隸名品也極為喜愛。此外他還將五百余通的對聯利用摹縮本雕刻印制發行,以此幫助習隸的人們,當然這也方便了他自己對漢隸的學習。在徐景福看來高心夔對漢隸很有研究,且精通鑒別。

清葛嗣浵撰《愛日吟廬書畫補錄13卷》[31]亦載有《高心夔隸書軸》:“紙本高六尺三寸七分,闊二尺二寸四分,統紙作三行書,另行署款臨《漢史晨饗孔廟碑》,自欽因春饗起至參以荷驗止,凡二十四字,字徑約三寸。全文不錄,‘毓珊尊兄屬隸,己卯雨水節高心夔。’印二‘高心夔印’白文回文方印、‘東蠡’朱文方印。高碧湄當為趙悲盦、何蝯叟之后潛心漢魏自成一家。此幅雖未十分雄肆而頓挫抑揚盡入漢人法度,已覺無懈可擊矣。”[32]其中的“毓珊”即曹毓英[33]從上可知其作是曹毓英專門讓高心夔書寫的作品,且指定要其隸書,這時高氏的隸書應該具有一定名氣。《史晨饗孔廟碑》即東漢的《史晨碑》,葛嗣浵對高心夔的隸書評價頗高,認為他是趙之謙、何紹基之后能鉆研漢魏隸書而自成一家的書家,其作品雖然不能在雄壯肆意方面突出,但筆畫頓挫有致,起伏變化已得漢隸精髓。

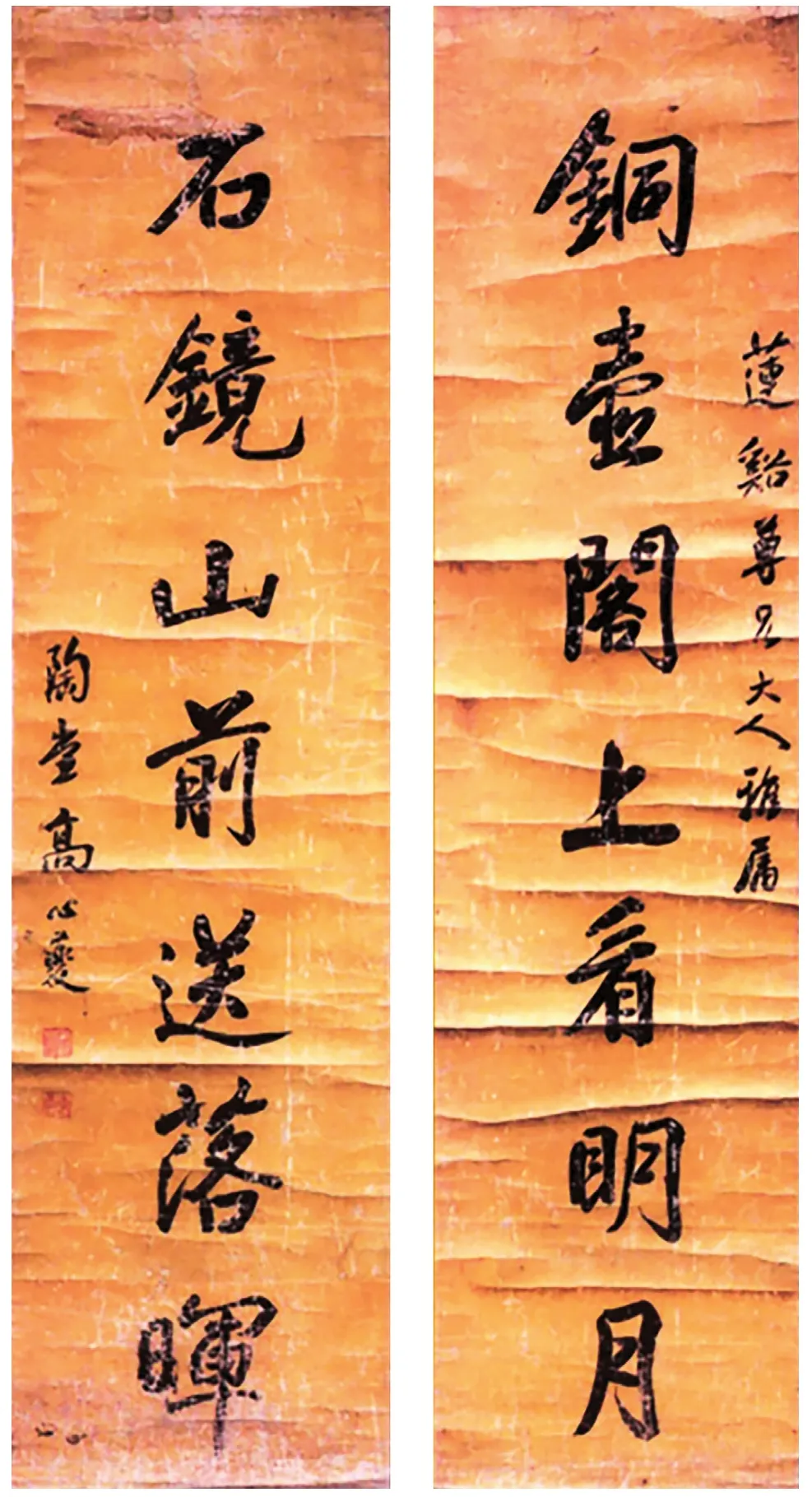

《高心夔的隸書對聯》[34],落款為“鶴鳴仁兄品鑒,集漢《校官碑》隸為句,高心夔”。此作雖說是高心夔集《校官碑》為聯,但書寫風格卻與常規隸書不同,其作是漢隸與魏碑風格的融合,筆畫古拙清絕,結體方中帶扁,生動有趣,金石意味濃烈。值得注意的是其落款與正文風格一致,隸楷結合,可見高心夔絕非一時興起偶然書寫成此類風格,而是在之前就有此類風格練習,高氏對北碑應有臨習。浙江省博物館藏有高心夔節臨《史晨后碑》,落款為“藻卿世兄法家辛巳四月高心夔”。時高心夔47歲,那年4月因病隱退,不再任吳縣知縣,已大限將至,10月便郁郁病終。此作筆畫瘦硬清絕。

高心夔 行書 《銅壺石鏡》聯 選自中國計量出版社《元明清名人書畫選》

(二)行楷

高心夔曾在1860年的日記中寫道:“至李子齋,日尚未午,觀李子臨松雪行楷兩時許。”[35]“松雪”即元代書家趙孟,“李子齋”即李鴻裔[36],可見高心夔對趙孟的行楷書法很感興趣。關于高心夔的行書,盧輔圣在主編的《近代字畫市場實用詞典》中言其“行楷書初于趙孟,工整端穩,有館閣氣象”[37]。可見他的觀點是較為準確的。

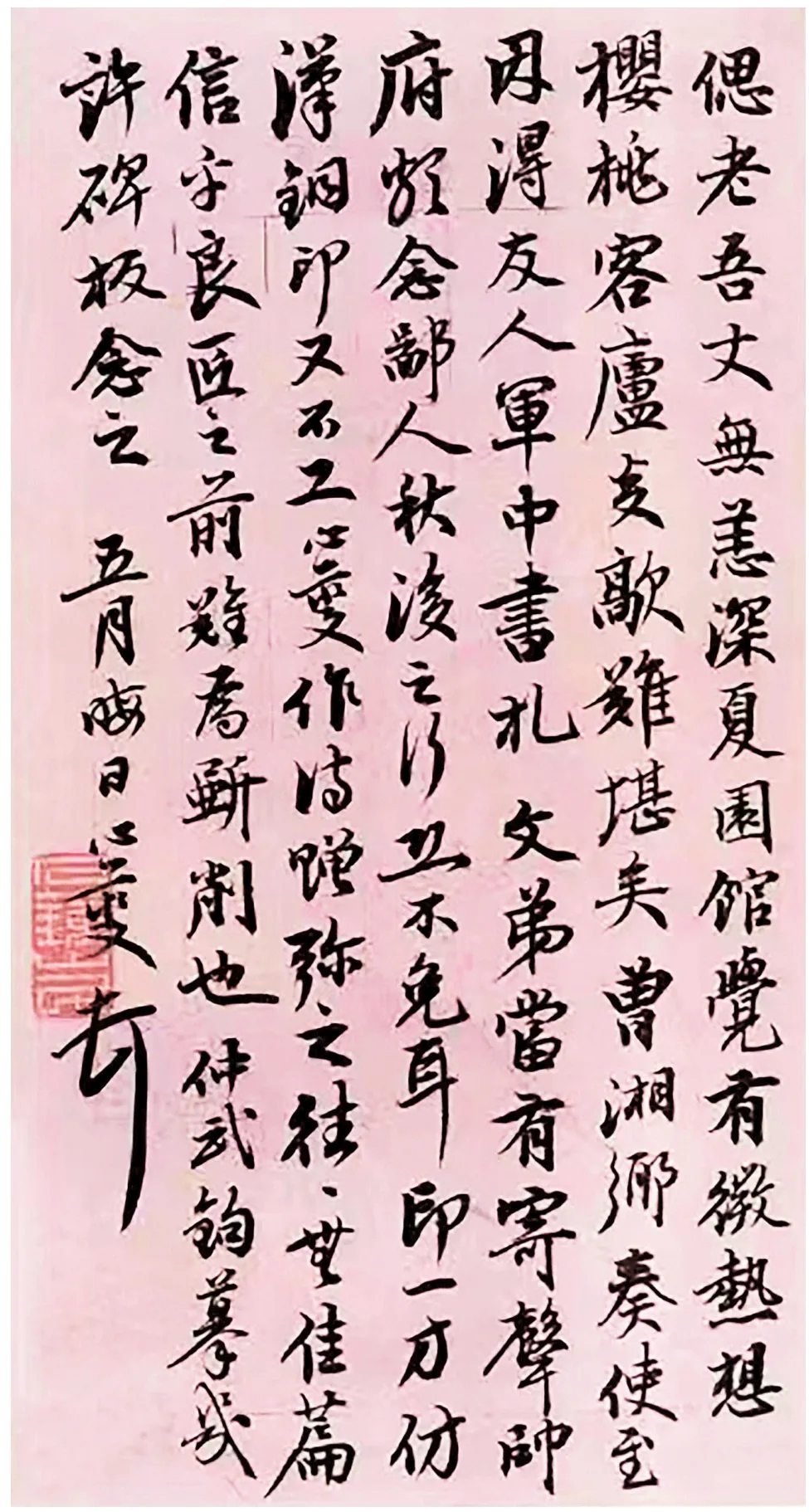

高心夔寫給莫友芝的書信,筆畫平直規范、結構勻實,屬典型的趙孟行楷書風。浠水縣博物館所藏高心夔行楷作品,整體的風格上也有趙孟書風的特點。高心夔手寫的《佩韋室日記》,從中亦可見趙孟行楷書特點,但其筆畫規范統一,結構端穩平正,的確有館閣體意味。

劬堂柳詒徵舊藏《高心夔行書信札》之一記載:“《龍藏寺碑》十年前曾學過,得些皮毛,頃收三舊拓一本,稍精尚,未滿志,不知鷦安所藏經郘亭鑒別者,畢竟如何?……夔叩,廿三。”可見高心夔在早年還學過隋碑《龍藏寺碑》,自己謙虛地說是學到一些皮毛。

高心夔曾在其日記中道:“九月十四日,是日看顏平原帖。”[38]可見高心夔學習過顏真卿的書法。魏新河在其編著的《詞學圖錄》中言高心夔:“精篆刻,別開生面工書法,臨顏帖,可亂真,現存江蘇宜興‘東坡書院’匾額即其手筆。”[39]可見高心夔的行書亦受到顏真卿行書的影響,其作品中部分字的用筆、字勢有典型的顏真卿行書篆籀用筆、外拓特點。

余論

翁同龢評高心夔詩:“觀碧湄詩稿,多擬漢、魏,沉雄峭拔。”[40]即嚴峻挺拔,敢于另辟蹊徑。葉銘評其書印:“專主生峭,不落恒蹊,于浙皖兩派外別開生面也。”[41]可見高心夔的詩風與書風是一致的,與其自己主張的“清絕做師無俗字”亦相通。

高心夔雖壽短,但其才氣逼人,交游甚廣,與曾國藩、莫友芝、翁同龢、楊峴等一流的文人均有密切來往,這對其書法、篆刻、詩文等有重要幫助。其隸書主要取法漢碑,對《孔宙碑》《禮器碑》《史晨碑》《乙瑛碑》《校官碑》《繁陽令楊君碑》等均有臨習,其行楷主要取法趙孟、顏真卿及《龍藏寺碑》等。此外,他還試圖將漢隸與北碑相摻雜,頗為新穎,可見高氏并不“安于現狀”,有較強的創造力,敢于另辟蹊徑。其書風整體清瘦。“清絕”既是其對書法的追求,也是其創作的手段。

高心夔 行書 致莫友芝手札 選自浙江古籍出版社《香書軒秘藏名人書翰》

注釋:

[1]李慈銘,著.由云龍,輯.虞云國,整理.越縵堂讀書記[M].北京:中華書局,2006:1078.

[2]王闿運.湘綺樓詩文集[M].長沙:岳麓書社,2008:419.

[3]楊峴.遲鴻軒文棄[M].光緒二年(1876)刻本.

[4]高心夔,著.張劍,整理.高心夔日記[M].南京:鳳凰出版社,2019:64.

[5]高心夔,著.張劍,整理.高心夔日記[M].南京:鳳凰出版社,2019:46.

[6]高心夔,著.張劍,整理.高心夔日記[M].南京:鳳凰出版社,2019:65.

[7]高心夔,著.張劍,整理.高心夔日記[M].南京:鳳凰出版社,2019:66.

[8]高心夔,著.張劍,整理.高心夔日記[M].南京:鳳凰出版社,2019:66.

[9]高心夔,著.張劍,整理.高心夔日記[M].南京:鳳凰出版社,2019:66.

[10]翁同龢.翁文恭公日記[M].上海:商務印書館,1925:179.

[11]翁同龢.翁文恭公日記[M].上海:商務印書館,1925:68.

[12]張劍.莫友芝年譜長編[M].北京:中華書局,2008:153.

[13]張劍.高心夔自畫像及其與湖湘詩派之關系——以《佩韋室日記》為中心[J].蘇州大學學報(哲學社會科學版),2019(1).

[14]翁同龢.翁文恭公日記[M].上海:商務印書館,1925:284.

[15]張劍.道咸“宋詩派”的解構性考察[J].中國文化研究,2011(4).

[16]高心夔,著.張劍,整理.高心夔日記[M].南京:鳳凰出版社,2019:6.

[17]高心夔,著.張劍,整理.高心夔日記[M].南京:鳳凰出版社,2019:15.

[18]張劍.莫友芝年譜長編[M].北京:中華書局,2008:241.

[19]高心夔,著.張劍,整理.高心夔日記[M].南京:鳳凰出版社,2019:13.

[20]高心夔,著.張劍,整理.高心夔日記[M].南京:鳳凰出版社,2019:13.

[21]高心夔,著.張劍,整理.高心夔日記[M].南京:鳳凰出版社,2019:65.

[22]鄭子尹(1806—1864)名珍,字子尹,貴州遵義人,清朝著名詩人、學者.

[23]高心夔,著.張劍,整理.高心夔日記[M].南京:鳳凰出版社,2019:14.

[24]高心夔,著.張劍,整理.高心夔日記[M].南京:鳳凰出版社,2019:15.

[25]高心夔,著.張劍,整理.高心夔日記[M].南京:鳳凰出版社,2019:57.

[26]白文煜.沈陽故宮博物院藏精品大系(書法卷·下)[M].沈陽:萬卷出版公司,2017:232.

[27]魏加國,馬元峰.扇有清風:百年扇面精選[M].濟南:山東美術出版社,2013:44.

[28]湯紀尚.盤莛文甲乙集[M].清光緒刻本.

[29]高心夔.高陶堂遺集[M].清光緒八年平湖朱氏經注經齋刻本.

[30]徐景福(1826—1881),字介亭,又字丹泉,同治十年中進士。

[31]葛嗣浵.愛日吟廬書畫補錄13卷[M].民國二年葛氏刻本.

[32]葛嗣浵.愛日吟廬書畫補錄13卷[M].民國二年葛氏刻本.

[33]曹毓英(1813—1866),字子瑜,號琢如,官順天府丞、大理寺卿、兵部尚書等職。

[34]文師華,戴曉云.贛文化通典:書畫卷[M].南昌:江西人民出版社,2016:199.

[35]高心夔,著.張劍,整理.高心夔日記[M].南京:鳳凰出版社,2019:3.

[36]李鴻裔(1831—1885),字眉生,四川中江人。咸豐元年(1851)舉人,官至江蘇按察使加布政使銜,官兵部主事。罷官后,家蘇州。工詩、古文,精書法,臨魏、晉碑銘。

[37]盧輔圣,主編.近代字畫市場實用詞典[M].上海:上海書畫出版社,1999:424.

[38]高心夔,著.張劍,整理.高心夔日記[M].南京:鳳凰出版社,2019:71.

[39]魏新河.詞學圖錄[M].合肥:黃山書社,2011:1813.

[40]翁同龢.翁文恭公日記[M].上海:商務印書館,1925:284.

[41]葉銘.再續印人傳:卷二[M].杭州:浙江人民美術出版社,2014:278.