書法即心法

——書學(xué)中儒家之“善”的發(fā)越

⊙ 王慧

弁言

儒、釋、道哲學(xué)思想的基本內(nèi)容和主要思想不僅影響著人們的行為與品德,也對中國傳統(tǒng)藝術(shù)的形成和發(fā)展產(chǎn)生了深刻的影響。書法作為中國傳統(tǒng)藝術(shù)之一,長期受到儒、釋、道美學(xué)思想的滲透和影響,它們之間相輔相成,影響最大的首推儒家思想,其中關(guān)于“善”的表達(dá)更是影響頗深。通過對孔子所言之“善”的描述進(jìn)行解釋,能更系統(tǒng)地理解書學(xué)中“書法即心法”“書如其人”等觀點(diǎn),使書法技能水平的成就與書家人格修養(yǎng)之間的關(guān)系更加明晰。

一、儒家思想中的“善”

書法與文化的關(guān)系緊密相連,藝術(shù)作品表達(dá)中的文化理所應(yīng)當(dāng)?shù)乜梢约{入精神文化之中,精神文化中的哲學(xué)與宗教,也會對不同時代的藝術(shù)作品產(chǎn)生深刻的影響。所謂“書法是中國文化最貼切、最透徹的一種藝術(shù)形式的文化象征。書法與文化的聯(lián)系是緊密而深入的,文化是書法的表現(xiàn)對象。在書法藝術(shù)的解讀、接受、表現(xiàn)等環(huán)節(jié)中,文化始終是一種核心力量”[1]。其中對于歷代書法家影響最深的正是儒家思想,而孔子的美學(xué)思想又代表著儒家美學(xué)思想的核心。

孔子作為儒家思想的創(chuàng)始人,對藝術(shù)方面的論述并不多,但卻有一些相關(guān)的美學(xué)思想,其中包括“中和之美”、“仁學(xué)”、“美”與“善”的統(tǒng)一等影響深遠(yuǎn)的觀點(diǎn)。在藝術(shù)品評中孔子曾用“善”和“美”來評論音樂,《論語·八佾》中提道:“子謂《韶》,盡美矣,又盡善也。’謂《武》‘盡美矣,未盡善也。’”[2]孔子把“美”和“善”作為評價(jià)音樂的重要標(biāo)準(zhǔn),其中“美”指藝術(shù),“善”則指內(nèi)容,《韶》據(jù)傳是舜帝留下來的樂曲,代表和平美好之景;《武》則是周武王時期的樂曲,內(nèi)容是武王克商,由于此曲殺氣太重,故孔子以為達(dá)不到“善”的標(biāo)準(zhǔn)。由此可見,在儒家的文藝觀中“善”是先于“美”的,當(dāng)然二者兼具的作品才最符合孔子的審美標(biāo)準(zhǔn)。這雖然是對音樂的評價(jià),但其中包含的卻是孔子對藝術(shù)的獨(dú)特見解,這一見解對于書法藝術(shù)也產(chǎn)生了深刻的影響。書法作品中的“美”更多的是形容一件作品呈現(xiàn)的視覺效果,而“善”被賦予的涵義要更加豐富,不僅可以用來描繪作品外在的筆墨效果,還可以用來形容書法家內(nèi)心的端莊正氣。

孔子把“仁”當(dāng)作最高理想,建立起以“仁”為核心的思想體系,一切美好品德都是“仁”的表現(xiàn),且儒家思想所提出的“誠于中,形于外”“文質(zhì)彬彬”等也都是講人的內(nèi)在與外在是相互表現(xiàn)的。因此,書家的品行、德才雖是觸摸不到并深藏于內(nèi)的,但他所創(chuàng)造的藝術(shù)作品卻是可感知的客觀存在。孟子曾說:“水信無分于東西,無分于上下乎?人性之善也,猶水之就下也。人無有不善,水無有不下。”[3]孟子認(rèn)為人的本性都是“善”的,就像水始終往下流一樣。只有德才兼?zhèn)涞臅疫M(jìn)行書法創(chuàng)作才稱得上是真正的藝術(shù),這就不難理解為何在歷代書法理論中,將人格修養(yǎng)看得如此重要。

南宋朱熹作為理學(xué)家、文藝家,在《四書集注》中說:“美者,聲容之盛;善者,美之實(shí)也。”[4]其所謂“聲容之盛”是形式之“美”的外在表現(xiàn),而“美之實(shí)也”則是事物之“善”的內(nèi)在韻味。從朱熹對孔子美學(xué)思想的注解中可知其也重視倫理道德,他曾對歐陽修的書法評價(jià)道:“歐陽文忠公作字如其為人,外若優(yōu)游,中實(shí)剛勁,惟觀其深者得之。”[5]朱熹把人品的優(yōu)劣看得極為重要,所以在評價(jià)歐陽修書法時與其忠貞的品質(zhì)相聯(lián)系,并高度贊揚(yáng),還說:“字被蘇、黃胡亂寫壞了,近見蔡君謨一帖,字字有法度,如端人正士,方是字。”[6]認(rèn)為蘇軾、黃庭堅(jiān)字無法度且不工整,而對蔡襄的字卻極為贊賞,認(rèn)為其書法像人品一樣規(guī)矩端正。可見,理學(xué)家們在進(jìn)行書法品評時,認(rèn)為書家道德水平高于筆墨技巧,且直接關(guān)乎所書作品的好壞。朱熹還曾在《晦庵論書》中談及自己的學(xué)書經(jīng)歷:

余少時喜學(xué)曹孟德書,時劉共父方學(xué)顏真卿書,余以字書古今誚之,共父正色謂余曰:“我所學(xué)者唐之忠臣,公所學(xué)者漢之簒賊耳。”余嘿然無以應(yīng),是則取法不可不端也。[7]

朱熹少年時臨習(xí)的是被時人評為篡朝之賊曹操的書法,而同學(xué)劉共父學(xué)習(xí)的是忠義之臣顏真卿的字,站在儒家“至善”哲學(xué)觀的角度,朱熹審視自己取法的對象并非品德高尚之人,因此得出取法時必須考慮所學(xué)書家人品道德是否達(dá)到了“善”的標(biāo)準(zhǔn)。

南宋張栻與朱熹、呂祖謙齊名,時稱“東南三賢”,不僅是一位理學(xué)家,還是位詩人、書法家。張栻贊賞范仲淹的為人功業(yè),其書法雖字畫不正仍被張栻奉為珍寶,認(rèn)為:“文正范公德業(yè)之盛,借使字畫不工,猶當(dāng)寶藏,況清勁有法度如此哉!至于溫然仁義之言,使人誦嘆之不足也 。”[8]張栻不僅親自作書,還熱衷收藏、鑒賞名家法帖,且賞析標(biāo)準(zhǔn)不單純停留在筆墨章法上,而是專心于書家的人格修養(yǎng),在《跋吳晦叔所藏伊川先生上蔡龜山帖》中說道:“乾道癸巳歲八月之七日,某伏閱是軸,喟然而嘆曰:嗟乎!學(xué)者不克躬見先生之儀刑,既朝夕誦味其遺言以求其志,考其行事以究其用,又幸而得其字畫而藏之,蓋將以想慕其誠敬之所存而亡有極也,豈與尋常緘藏書帖者比哉!”[9]至元代時,郝經(jīng)崇尚理學(xué),把儒家經(jīng)典思想融匯到書法創(chuàng)作中,認(rèn)為學(xué)好儒家經(jīng)典對書法創(chuàng)作很有益處,他認(rèn)為:“故今之為書也,必先熟讀《六經(jīng)》,知道之所在,尚友論世,學(xué)古之人其問學(xué),其志節(jié),其行義,其功烈,有諸其中矣,而后為秦篆、漢隸,玩味大篆及古文,以求皇頡本意,立筆創(chuàng)法,脫去凡俗。”[10]勸誡書法家們要先學(xué)習(xí)《六經(jīng)》等儒家經(jīng)典文獻(xiàn),領(lǐng)悟其中的忠義大節(jié)后再學(xué)習(xí)書法,這樣才會擺脫俗氣。

由此看來,理學(xué)家們在傳播理學(xué)思想的同時,還對書法藝術(shù)創(chuàng)作與書法品評進(jìn)行探索,逐步構(gòu)建起自己的書學(xué)觀和鑒賞觀,尤其是將君子人格滲透到書法藝術(shù)的評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)中,以此啟迪世人對于書法的認(rèn)識與評價(jià)。儒家思想在書學(xué)的表述中還有許多涉及“善”的內(nèi)容,可見,書家內(nèi)在的道德情操與書法格調(diào)是緊密相關(guān)的,自身文化修養(yǎng)才是書法創(chuàng)作的核心。

二、書法理論中關(guān)于“善”的表述

通過對儒家美學(xué)思想以及對理學(xué)家品評思想的認(rèn)識,可以更好地理解書學(xué)中“善”字的涵義,不論是贊賞書家品德的“善”,還是欣賞作品形式的“善”,都離不開對儒家美學(xué)思想的領(lǐng)悟和理解。書學(xué)中關(guān)于書家思想道德的“善”有諸多論述,含正反兩面論述,如在世時榮耀朝野的趙孟,在后來的書法史上卻深受其害,世間風(fēng)云變化,實(shí)在讓人慨嘆。[11]祝允明曾在《書述》中說:“吳興獨(dú)振國手,遍友歷代,歸宿晉、唐,良是獨(dú)步。然亦不免奴書之眩,自列門閥亦為盡善小累,固盡美矣。”[12]“吳興”即元代書家趙孟,其字上追晉唐,可齊古人,在當(dāng)時很有聲望,有人卻貶之為“奴書”,只因他的書法雖然在形式方面達(dá)到“盡美”之境界,但他作為宋代皇室后裔,出仕元朝,在“善”的道德層面屢遭世人非議,故祝氏稱其為“盡善小累”。同樣,項(xiàng)穆在《書法雅言》的《心相》篇中也對趙孟的字進(jìn)行論述:

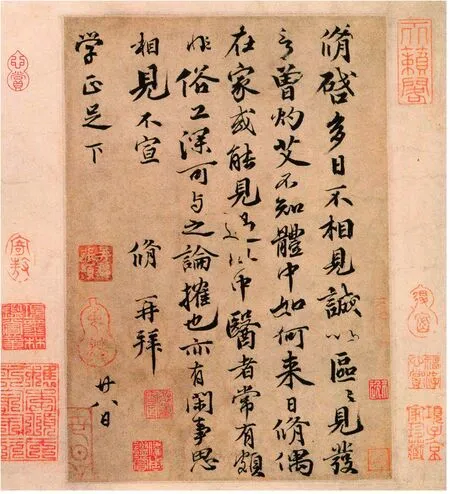

歐陽修 行書 灼艾帖 故宮博物院藏

項(xiàng)穆認(rèn)為其字雖柔媚可觀,但其為人氣節(jié)不高,甘心歸降元朝為官,并提出要想寫好字,要先做到正筆、正心。并在《神化》一篇中將書家的道德與書法作品的關(guān)系,上升到了“心”與“手”的關(guān)系,“此皆相時而動,根乎陰陽舒慘之機(jī),從心所欲,溢然《關(guān)雎》哀樂之意,非夫心手交暢,焉能美善兼通若是哉。”[14]陰陽相互調(diào)和,自然萬物和諧相處,共同構(gòu)成一個統(tǒng)一的整體,書法藝術(shù)的表達(dá)也是如此,書家的“心”與“手”要相互協(xié)調(diào)配合,做到如《關(guān)雎》所說的“樂而不淫,哀而不傷”,才能達(dá)到“美”與“善”的統(tǒng)一。二人之所以認(rèn)為趙孟書法沒有達(dá)到“善”的標(biāo)準(zhǔn),都是以其人品為評價(jià)標(biāo)準(zhǔn),這種將道德水平作為評價(jià)書法家作品的標(biāo)準(zhǔn),離不開宋元時期理學(xué)家們思想觀念的指引。

明清以后的書學(xué)中較多將“善”與道德修養(yǎng)相聯(lián)系,傳為明初王紱作的《論書》中記載:

書之為技,末之末也,胸?zé)o數(shù)百卷書,不能作筆。心無敬畏意,無真實(shí)體道意,雖筆畫結(jié)構(gòu)精妙入神,其品可以不傳。管寧、華歆二子,同一見金,一揮而不顧,一顧而不取,相去幾何,然而歆不免為亂臣賊子之誅,寧之風(fēng)力,儼然為百世師表。寧別傳云:“寧字畫若銀鉤,人但知其清節(jié),而不知其銀鉤之敏。”[15]

王紱認(rèn)為學(xué)習(xí)書法應(yīng)位于學(xué)問之后,并列舉管寧與華歆的例子,管寧較之華歆不僅品德端正,其書法亦是高妙,但人們往往只記得他的人格品行,卻忽視了其似“銀鉤”般的書法技藝。

關(guān)于書法作品形式中的筆墨章法,許多書家也曾用“善”字來形容。宋太宗曾派王仁睿拿自己寫的字給王著看,王著卻總說并不太完美,有記載曰:“太宗朝,有王著學(xué)右軍書,深得其法,侍書翰林。帝聽政之余,留心筆札,數(shù)遣內(nèi)侍持書示著,著每以為未善,太宗益刻意臨學(xué)。又以問著,對如初。或詢其意,著曰:‘書固佳矣,若遽稱善,恐帝不復(fù)用意。’其后,帝筆法精絕,超越前古,世以為由著之規(guī)益也。”[16]在這里王著用了“善”字來作為評價(jià)宋太宗書法的標(biāo)準(zhǔn),并以“未善”二字激勵其繼續(xù)認(rèn)真學(xué)習(xí)書法。項(xiàng)穆在《書法雅言·中和》一篇中提出:“圓而且方,方而復(fù)圓,正能含奇,奇不失正,會于中和,斯為美善。中也者,無過不及是也。和也者,無乖無戾是也。然中固不可廢和,和亦不可離中,如禮節(jié)樂和,本然之體也。”[17]其中論及了書法中圓與方、正與奇的關(guān)系,指出只有兼顧才能達(dá)到“中和”之境,這集中體現(xiàn)了儒家的審美觀和倫理觀。

對于“書圣”王羲之的字,歷代書家評價(jià)極高。唐太宗曾將其與王獻(xiàn)之、鍾繇等書家進(jìn)行比較,認(rèn)為其他書家的字均有失偏頗,只有王羲之的字才稱得上“盡善盡美”。作為一代帝王,他的藝術(shù)欣賞帶動著時代審美傾向。其統(tǒng)治期間尊儒崇經(jīng),仁政治國,書法思想也受到了儒家觀念的影響,他在《王羲之傳論》中寫道:“所以詳察古今,研精篆、素,盡善盡美,其惟王逸少乎!”[18]他認(rèn)為王羲之的書法是“美”與“善”的完美結(jié)合。包世臣也欣賞王羲之的書法,他在《藝舟雙楫》中說:“故二王傳書,雖中間閑畫,皆起止完具,刀斬斧齊。如清廟之瑟,朱弦疏越,一唱三嘆,無急管繁弦,以悅淫哇之耳,而神人以和,移風(fēng)易俗,莫與善也。”[19]在這里包世臣引用《禮記·樂記》中所載內(nèi)容,將“二王”書法比作清妙雅致的琴弦之樂,婉轉(zhuǎn)悠長,余音繞梁,通過欣賞王羲之、王獻(xiàn)之的書法,可感受到其中蘊(yùn)含的“善”的意味。

明代解縉也把王羲之的字稱為“盡善盡美”,認(rèn)為:“是以統(tǒng)而論之:一字之中,雖欲皆善,而必有一點(diǎn)、畫、鉤、剔、披、拂主之,如美石之韞良玉,使人玩繹,不可名言;一篇之中,雖欲皆善,必有一二字登峰造極,如魚、鳥之有麟、鳳以為之主,使人玩繹,不可名言:此鍾、王之法所以為盡善盡美也。”[20]說明鍾、王二人的書法之所以被奉為圭臬,是因?yàn)樗麄兯鶗囊蛔帧⒁黄校粌H達(dá)到了道德上的“盡善”,而且在每字的筆畫和每篇的幾字中還做到了形式上的“盡美”。明代趙宧光亦認(rèn)為晉人書法是最為高妙的,認(rèn)為王羲之的字更是體現(xiàn)了“善”的要求,曾說:“會須師古,師古晉人為最,羲之故善,又須去其似是而非者,黃、米諸家辨之詳矣。”[21]

綜上所述,書法理論中的“善”既包含書家高深的人格修養(yǎng),也包含書法作品形式的構(gòu)建,不論是對王羲之書法形式的褒揚(yáng),還是因人品被貶損的趙孟書法,無不體現(xiàn)出書法品評中“善”的內(nèi)涵和外延,由此出發(fā)再去理解“書法即心法”“書如其人”等書學(xué)觀點(diǎn),可以開辟一種嶄新的視角,也更易體悟其中的藝術(shù)真諦。

三、由“善”引申到“書法即心法”

從書學(xué)中關(guān)于“善”字的美學(xué)思想出發(fā),更易理解書法中“書如其人”的觀點(diǎn),儒家思想講“美”的核心是“善”,書家人品直接關(guān)乎作品的優(yōu)劣,這啟發(fā)著書法家們對于“人品”與“書品”的思考和向往。漢代揚(yáng)雄最早在《法言·問神卷》中說:“面相之,辭相適,捈中心之所欲,通諸人之嚍嚍者,奠如言。彌綸天下之事,記久明遠(yuǎn),著古昔之??,傳千里之忞忞者,莫如書。故言,心聲也;書,心畫也。聲畫形,君子小人見矣。聲畫者,君子小人之所以動情乎?”[22]揚(yáng)雄認(rèn)為從一個人的言語和文章可以感受到他的秉性,這里的“書”雖不是指現(xiàn)在的書法,但對于了解書法與人品的關(guān)系也是至關(guān)重要的。

劉熙載自幼學(xué)習(xí)儒家典籍,儒家思想對其有著很深的影響,佛家、道家亦對其有不同程度的影響,可以說他的思想以儒家為主,佛、道為輔。他在《藝概·書概》中說:“筆性墨情,皆以其人之性情為本。是則理性情者,書之首務(wù)也。”[23]“筆性墨情”即書家的技法表現(xiàn)。筆法和墨法交融確定其作品的基本格調(diào);“性情為本”即書家的情感意趣,這才是書之根本。關(guān)于許慎所提“書者,如也”的觀點(diǎn),劉熙載還補(bǔ)充道:“書,如也。如其學(xué),如其才,如其志,總之曰如其人而已。”[24]書法藝術(shù)要如書家的學(xué)識、德才、志氣一樣,總之應(yīng)是書家的人格修養(yǎng)和情感表達(dá),只有這些方面都符合標(biāo)準(zhǔn)的書家,才能寫出絕世佳作,唐代大書法家顏真卿就憑借其忠義“人品”和精彩“書品”備受稱贊。

宋代文人學(xué)者們普遍因顏真卿“人品”與“書品”的高度統(tǒng)一,而欣賞其書法作品。歐陽修尊崇傳統(tǒng)的儒學(xué),作為著名的文學(xué)家、書法家,要求文章、書法創(chuàng)作都要建立在人格高尚的基礎(chǔ)之上,并指出:“非自古賢哲必能書也,惟賢者能存爾,其余泯泯不復(fù)見爾。”[25]認(rèn)為只有圣賢之人的作品才不會隨著時間的推移而消失在書法長河中。他曾對顏真卿的書法評價(jià)道:“顏公忠義之節(jié),皎如日月,其為人尊嚴(yán)剛勁,象其筆畫,而不免惑于神仙之說。”[26]文中把顏真卿正義凜然的人格作為評價(jià)其書法的重要標(biāo)準(zhǔn)。歐陽修的書法創(chuàng)作也遵循這一原則,朱熹曾說:“歐陽文忠公作字如其為人,外若優(yōu)游,中實(shí)剛勁,惟觀其深者得之。”[27]趙孟也欣賞顏體書風(fēng),認(rèn)為:“歐陽公書,居然見文章之氣。”[28]

此后蘇軾繼承了歐陽修以“人品”論書法的觀點(diǎn),并進(jìn)行了升華,將顏真卿書法推至絕頂?shù)匚唬岢觯骸坝^其書,有以得其為人,則君子小人必見于書。是殆不然,以貌取人,且猶不可,而況書乎?吾觀顏公書,未嘗不想見其風(fēng)采,非徒得其為人而已,……然人之字畫工拙之外,蓋皆有趣,亦有以見其為人邪正之粗云。”[29]蘇軾認(rèn)為通過欣賞書家的書法作品,可以體會到其作品內(nèi)在無法直觀的人格修養(yǎng),亦將顏真卿書法作為實(shí)例。且在《書唐氏六家書后》中說:“古之論書者,兼論其平生,茍非其人,雖工不貴也。”[30]這里指出評論書家書法造詣時,還要兼論其生平事跡,書家人品若是不佳,作品再規(guī)整端正也并不珍貴,這些觀點(diǎn)既反映了蘇軾對于“書如其人”的反思,又恰恰是其儒家文藝批評觀點(diǎn)的體現(xiàn)。

除上述論述外,還有許多論及顏真卿人格與作品相得益彰的書法理論,元代郝經(jīng)就曾在《移諸生論書法書》中載:

其后顏魯公以忠義大節(jié),極古今之正,援篆入楷;蘇東坡以雄文大筆,極古今之變,以楷用隸,于是書法備極無余蘊(yùn)矣。蓋皆以人品為本,其書法即其心法也。故柳公權(quán)謂“心正則筆正”,雖一時諷諫,亦書法之本也。茍其人品凡下,頗僻側(cè)媚,縱其書工,其中心蘊(yùn)蓄者亦不能掩,有諸內(nèi)者,必形諸外也。[31]

其中的“忠義大節(jié)”“雄文大筆”就是對顏真卿、蘇軾的人品與書法完美結(jié)合的肯定,但若人品位列下等,書作也必會“頗僻側(cè)媚”。因此要想寫出高古流傳的經(jīng)典作品,書家的人品是不容小覷的因素。明代董其昌也認(rèn)為:“顏魯公碑書如其人,所謂骨氣剛勁,如端人正士,凜不可犯也。”[32]由此可見,從唐代至明清,顏真卿都是書家談?wù)撊似窌r的代表書家。

上述郝經(jīng)所提的柳公權(quán)“心正則筆正”之說,見于《舊唐書》載柳公權(quán)與唐穆宗對話:“穆宗即位,入奏事,帝召見,謂公權(quán)曰,‘我于佛寺見卿筆跡,思之久矣。’即日拜右拾遺,充翰林侍書學(xué)士,遷右補(bǔ)闕、司封員外郎。穆宗政僻,嘗問公權(quán)筆何盡善,對曰,‘用筆在心,心正則筆正。’”[33]“心正則筆正”指出了心與筆的關(guān)系,在書法學(xué)習(xí)時,心態(tài)端正才能用筆準(zhǔn)確地進(jìn)行書法創(chuàng)作。項(xiàng)穆在此基礎(chǔ)上進(jìn)行升華,提出“人正則書正”的觀點(diǎn):“柳公權(quán)曰,心正則筆正。余則曰,人正則書正。……正書法,所以正人心也;正人心,所以閑圣道也。”[34]再次確立書法品評中人品修養(yǎng)的地位,人品端正,其書作才會恰如其分,而且要建立在認(rèn)真研習(xí)儒家經(jīng)典的基礎(chǔ)之上,才能從“正人心”上升到“正書法”之境界。由此可見,這與儒家美學(xué)思想中的“善”緊密相關(guān),用“善”的道德標(biāo)準(zhǔn)去提高對于藝術(shù)的審美期待,完善書法的價(jià)值,正人心才可以傳播圣賢之道,足以看出人心的重要作用。他還指出:

字者孳也,書者心也。字雖有象,妙出無為,心雖無形,用從有主。初學(xué)條理,必有所事,因象而求意。終及通會,行所無事,得意而忘象。故曰由象識心,徇象喪心,象不可著,心不可離。[35]

“象”是指書跡的筆墨形態(tài)、章法結(jié)構(gòu)等外在表象,“心”則是指書法家的人品修養(yǎng)與正義德行的內(nèi)在涵養(yǎng),“書者心也”“由象識心”均指通過字跡可以參悟所書之人的心理結(jié)構(gòu)。

相反,內(nèi)心不靜、品德不佳者則無法寫出字跡優(yōu)秀的作品,正如虞世南《筆髓論·契妙》中說:“欲書之時,當(dāng)收視反聽,絕慮凝神,心正氣和,則契于妙。心神不正,書則欹斜;志氣不和,字則顛仆。其道同魯廟之器,虛則攲,滿則覆,中則正,正者沖和之謂也。然則字雖有質(zhì),跡本無為,稟陰陽而動靜,體萬物以成形,達(dá)性通變,其常不主。”[36]這里“心神不正”“志氣不和”都是用來說明這種心態(tài)下書寫的字效果并不理想。

通過前文梳理“善”字這一儒家美學(xué)內(nèi)涵在書學(xué)中的滲透,能幫助我們理解書法理論中將書家道德品質(zhì)形容為“善”,以及將優(yōu)秀書法作品形容為“善”的美學(xué)思想依據(jù)。可以了解到“善”字不僅可以代表書家人格修養(yǎng)、為人品質(zhì)的高尚,還可以形容作品的筆墨特色和章法風(fēng)格,更能恰當(dāng)?shù)伢w味“書品”與“人品”的指向意義以及“書法即心法”的內(nèi)在意境。

結(jié)語

本文以儒家美學(xué)思想中“善”字的內(nèi)涵為切入點(diǎn),進(jìn)而體悟理學(xué)家們對于書法系統(tǒng)的評價(jià)體系,并從新的角度認(rèn)識書家用“善”字品評書法的深層涵義,由此延伸至“書法即心法”“書品即人品”“書如其人”等書論觀點(diǎn),并得出書家人格修養(yǎng)在書法中有重要作用的結(jié)論。通過梳理“善”字美學(xué)意義在書法理論中的滲透,能理解書法家修養(yǎng)與書法藝術(shù)的深層關(guān)聯(lián),不論是挖掘書家內(nèi)在蘊(yùn)含的學(xué)識修養(yǎng)的“善”,或是欣賞書法作品外在形式中筆墨神采的“善”,都成為衡量一件書法作品優(yōu)劣的重要標(biāo)準(zhǔn)。以“善”的標(biāo)準(zhǔn)體味歷代經(jīng)典書作,再加上書家人格德才的熏陶,使我們更能把握書法作品中不可言表的韻味。

注釋:

[1]何學(xué)森.書法文化[M].北京:華文出版社,2006:1.

[2]孔子,孟子.論語 孟子[M].北京:北京燕山出版社,2001:28.

[3]孔子,孟子.論語 孟子[M].北京:北京燕山出版社,2001:276.

[4]朱熹.四書集注[M].北京:北京古籍出版社,2000:77.

[5]朱熹.晦庵論書[G]//崔爾平.歷代書法論文選續(xù)編.上海:上海書畫出版社,1993:146.

[6]鐘人杰.性理會通[G]//崔爾平.歷代書法論文選續(xù)編.上海:上海書畫出版社,1993:233.

[7]朱熹.晦庵論書[G]//崔爾平.歷代書法論文選續(xù)編.上海:上海書畫出版社,1993:147.

[8]張栻.張栻集:下[M].長沙:岳麓書社,2010:822.

[9]張栻.張栻集:下[M].長沙:岳麓書社,2010:823.

[10]郝經(jīng).移諸生論書法書[G]//崔爾平.歷代書法論文選續(xù)編.上海:上海書畫出版社,1993:175.

[12]祝允明.書述[G]//崔爾平.明清書論集.上海:上海辭書出版社,2011:55.

[13]項(xiàng)穆.書法雅言[G]//上海書畫出版社,華東師范大學(xué)古籍整理研究室.歷代書法論文選.上海:上海書畫出版社,1979:532.

[14]項(xiàng)穆.書法雅言[G]//上海書畫出版社,華東師范大學(xué)古籍整理研究室.歷代書法論文選.上海:上海書畫出版社,1979:529—530.

[15]王紱.論書[G]//崔爾平.明清書論集.上海:上海辭書出版社,2011:29—30.

[16]歐陽修,王辟之.歸田錄:澠水燕談錄[M].杭州:浙江古籍出版社,1999:181—182.

[17]項(xiàng)穆.書法雅言[G]//上海書畫出版社,華東師范大學(xué)古籍整理研究室.歷代書法論文選.上海:上海書畫出版社,1979:526.

[18]李世民.王羲之傳論[G]//上海書畫出版社,華東師范大學(xué)古籍整理研究室.歷代書法論文選.上海:上海書畫出版社,1979:122.

[19]包世臣.藝舟雙楫[G]//上海書畫出版社,華東師范大學(xué)古籍整理研究室.歷代書法論文選.上海:上海書畫出版社,1979:673.

[20]解縉.春雨雜述[G]//上海書畫出版社,華東師范大學(xué)古籍整理研究室.歷代書法論文選.上海:上海書畫出版社,1979:498.

[21]趙宧光.寒山帚談[G]//崔爾平.明清書論集.上海:上海辭書出版社,2011:304.

[22]賈誼,揚(yáng)雄.賈誼新書揚(yáng)子法言[M].上海:上海古籍出版社,1989:96.

[23]劉熙載.藝概[G]//上海書畫出版社,華東師范大學(xué)古籍整理研究室.歷代書法論文選.上海:上海書畫出版社,1979:715.

[24]劉熙載.藝概[G]//上海書畫出版社,華東師范大學(xué)古籍整理研究室.歷代書法論文選.上海:上海書畫出版社,1979:715.

[25]張春林.歐陽修全集[M].北京:中國文史出版社,1999:916.

[26]歐陽修.集古錄跋尾[M].北京:人民美術(shù)出版社,2010:160.

[27]朱熹.晦庵論書[G]//崔爾平.歷代書法論文選續(xù)編.上海:上海書畫出版社,1993:146.

[29]張春林.蘇軾全集:下[M].北京:中國文史出版社,1999:1429.

[30]張春林.蘇軾全集:下[M].北京:中國文史出版社,1999:1443.

[31]郝經(jīng).移諸生論書法書[G]//崔爾平.歷代書法論文選續(xù)編.上海:上海書畫出版社,1993:175.

[32]董其昌.容臺集:下[M].杭州:西泠印社出版社,2012:599.

[33]劉昫.舊唐書:卷一百六十五[M].北京:中華書局,2013:4310.

[34]項(xiàng)穆.書法雅言[G]//上海書畫出版社,華東師范大學(xué)古籍整理研究室.歷代書法論文選.上海:上海書畫出版社,1979:513.

[35]項(xiàng)穆.書法雅言[G]//上海書畫出版社,華東師范大學(xué)古籍整理研究室.歷代書法論文選.上海:上海書畫出版社,1979:530.

[36]虞世南.筆髓論[G]//上海書畫出版社,華東師范大學(xué)古籍整理研究室.歷代書法論文選.上海:上海書畫出版社,1979:113.