白云西礦凍融期軟巖邊坡形變分析

閆永富 王文才 師強強

(1.內蒙古科技大學礦業與煤炭學院,內蒙古 包頭 014010;2.包鋼鋼聯股份有限公司巴潤礦業分公司,內蒙古 包頭 014500;3.中鋼集團馬鞍山礦山研究總院股份有限公司,安徽 馬鞍山 243000)

白云西礦(以下簡稱西礦)位于內蒙古包頭市正北方的達茂旗草原腹地,氣候為高原大陸性氣候,一般從10月份到翌年5月份為冰凍期。年最高降水量為251.7 mm,年最低降水量為141.4 mm,普遍認為凍結深度為2.3~2.6 m。史料記載在公元630年,唐軍與東突厥在此地發生了有名的“鐵山大戰”[1],由此可見白云鄂博地區的礦床受到地質構造作用和風化侵蝕嚴重。西礦位于白云鄂博礦床的西部,于2008年正式進行露天開采,設計鐵礦石生產能力為1 000萬t/a。目前西礦的平均年延深量為21 m,計劃年靠幫推進量為20 000延米,礦山的生產延深推進速度較大。主要采取的靠幫方式為預裂控制爆破,采用的預裂孔孔徑為120mm,孔距為1.2~1.3m,預裂爆破的裝藥不耦合系數為2.67,平均線裝藥密度在0.5 kg/m左右。目前揭露的邊坡巖性主要是白云巖和板巖,上部靠幫邊坡以板巖為主,尤其以碳質板巖分布最為廣泛。西礦于2018年進行了境界優化工程,絕大部分邊坡重新進行了二次靠幫,所以揭露的邊坡都較為新鮮,但是新揭露的碳質板巖臺階邊坡多處已經發生蠕變和坍塌。這些發生坍塌的邊坡多為臺階邊坡,坍塌體的高度在12~24 m,厚度在0.5~3 m,屬于小范圍淺層邊坡坍塌。西礦目前所采用的邊坡安全監測方式主要有:人工巡查、邊坡監測樁、INSAR邊坡雷達在線監測系統。這些監測系統的共同特點是對于邊坡的表面位移情況比較敏感,通過邊坡表面巖體的位移情況來判斷整體邊坡的穩定性情況。

1 西礦環境

1.1 含 水

西礦雖然地處干旱地區,地表無常年徑流,但是仍然有地下水作用于邊坡巖體。西礦北幫軟巖邊坡的自然滲水點分布范圍較廣,且坡面四季都有滲水痕跡。根據2020年全年滲水點統計,北幫4.5 km的展線長度上,分布著大小不均的190余處滲水點。這些滲水點或出露于巖體裂縫處,或出露于斷層露頭處,較為普遍地分布在邊坡的各個空間位置。根據抽水孔試驗結果,碳質板巖區域的平均涌水量為0.26 L/s,平均單位涌水量為0.008 5 L/(s·m),平均滲透系數為0.002 76 m/d。

1.2 氣 候

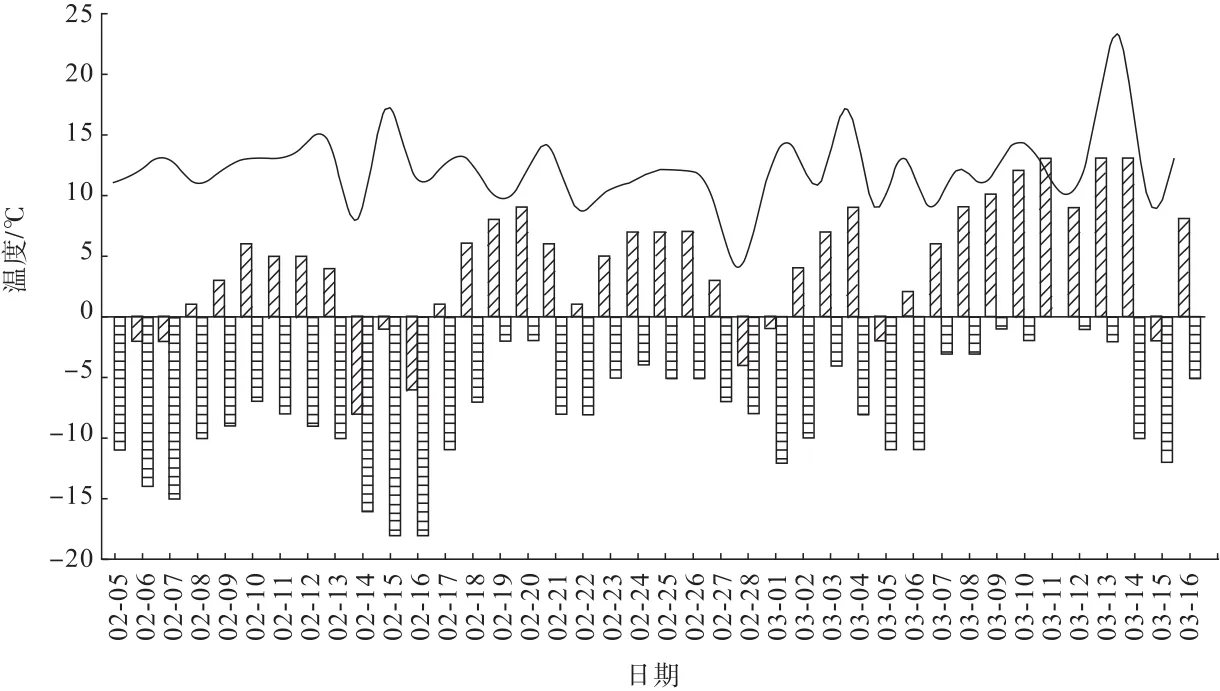

白云鄂博地區屬于典型的北方氣候,氣溫有明顯的節氣變化趨勢。白云鄂博礦區最冷的氣候在民間節氣的“三九天、四九天、五九天”,但是考慮到最冷時期的晝夜溫差并不大,且白天氣溫也較低,邊坡碎裂層的凍融現象不強,因此從“六九天”開始研究巖體的形變與溫度之間的關系。現將西礦2021年2月5日—3月16日的日最高氣溫、最低氣溫以及溫差情況,匯總如圖1。

圖1 溫度時程變化Fig.1 Time course changes of temperature

2 西礦軟巖邊坡特征

2.1 巖石特征

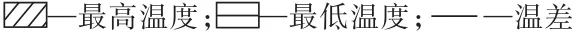

目前揭露的板巖巖體的力學參數比較弱,且巖體較為破碎,根據現場踏勘和實驗室數據測定,西礦北幫的主要板巖巖體力學參數如表1。

表1 主要板巖巖體力學參數Table 1 Main mechanical parameters of slate rock mass

碳質板巖邊坡巖體抗風化能力較弱,采取預裂控制爆破進行靠幫后,新鮮揭露的邊坡的半壁孔痕跡能夠從坡面清晰地觀測到,但是經過一段時間之后,邊坡巖體開始出現掉塊和碎裂,這些半壁孔開始逐漸消失,坡面最終變成具有一定坡度的碎裂塊體狀。

2.2 巖體特征

西礦的采場邊坡周長約為12 km,南北寬1.4 km,東西長4.7 km。目前采場北幫已經揭露的邊坡高度超過了200 m,且部分區域的靠幫邊坡高度接近100m。整個采場北幫目前靠幫的邊坡主要巖體為板巖,其中碳質板巖約占整個板巖邊坡的70%左右。根據勘察情況,碳質板巖厚度在50 m以上,深度在150 m以上。揭露的碳質板巖以碎裂狀為主,其中大部分碳質板巖巖體節理構造發育,不論是爆破揭露的巖體,還是機械直接采掘清理出的巖體,都可以看到大量的地質營力作用痕跡,見圖2。西礦北幫的巖層地質構造以急傾斜為主,走向為東西向,傾向偏南,巖層與邊坡基本為順層關系。通過現場揭露的邊坡巖體可以明顯地看到板巖局部有互層的情況,這些巖性變化面往往就是地質弱面,是邊坡失穩的薄弱環節。

圖2 軟巖揭露Fig.2 Exposure of the soft rock

2021年春季開化時節,西礦北幫邊坡發生多處坍塌,這些坍塌多為淺層邊坡坍塌,見圖3。坍塌體的厚度在0.5~3 m之間,坍塌體脫離母巖部分基本都發生了不同程度的碎裂。

圖3 軟巖坍塌Fig.3 Collapse of the soft rock

3 軟巖凍融形變分析

3.1 巖石凍融試驗

在冬季,溫度對巖體形變的影響主要有兩個方面,一方面是巖體本身在溫度變化時內部粒子的運動速度會發生改變,體積會產生熱脹冷縮的現象;另一方面由于巖體含水,水具有冷脹的特性,在溫度變化時會造成含水巖體的形變。在研究凍融作用對巖石強度、形變的影響時,一般是對巖石試塊進行循環凍融,最后通過測定其強度[2]或者崩解率[3]來反映巖石的抗凍融破壞作用能力。國內外關于凍融試驗的方法和標準有很多,且設置的最低冷凍溫度和循環次數要求也不同。例如《工程巖石試驗方法標準》中要求的凍結溫度為-20±2℃,循環次數要求為 25次[4]。《公路工程巖石試驗規程》中要求的凍結溫度為-15℃,循環次數要求為10~25次[5]。《Natural Stone Test Methods-Determination of Forst Resistance》中要求的凍結溫度為-12℃,循環次數要求為280次[6]。國內學者在進行凍融試驗時,根據研究對象的不同,在設置最低溫度、循環凍融次數、巖石抗凍融性質方面也有區別。例如梁冰等[7]研究泥巖在凍融循環作用下的崩解特性時,所采用的最低溫度為-30℃,且研究發現在進行了7個循環凍融后,巖樣的崩解趨于穩定。有的學者為了研究凍融更加貼近現實溫度,而采用分段低溫凍融的方式進行模擬試驗[8]。所以在研究凍融對露天礦邊坡巖石的影響時,雖然有標準的巖石凍融規范,但是實際采取的試驗方法較為靈活。

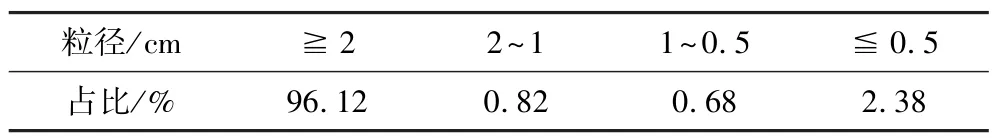

選取現場直接由機械開挖且未經爆破振動損傷的巖塊,巖塊粒徑大小控制在20~50 mm。本次凍融試驗所采用的烘干儀器為天津賽得利斯實驗分析儀器制造廠生產的電熱恒溫箱,見圖4。為了對比實驗結果,且突出實驗結果的共性,本次凍融試驗共設計6個平行實驗組,見圖5。具體試驗方法為:先對巖樣進行稱重,精確到0.1 g;采用礦山邊坡滲水常溫浸泡12 h后抽干器皿內部的水分;冷凍溫度為-15±1℃,冷凍時間為12 h;消融烘干時間為9.5 h,其中前半程為1.5 h的45℃解凍,后半程為8 h的105℃烘干;最終對巖樣的崩解情況進行分選稱重和統計。經過10個循環的統計,獲得巖石凍融崩解下不同粒徑巖樣占比數據,如表2所示。

圖4 試驗儀器Fig.4 Test instrument

圖5 試驗樣品Fig.5 Test samples

表2 凍融崩解占比數據Table 2 Freeze-thaw disintegration data

通過對巖樣凍融數據的匯總分析,可以獲知,未經過爆破損傷擾動的碳質板巖在經過凍融試驗后,崩解率極低,基本可以認為巖石受凍融影響較小。但是也需要認識到一點,本次凍融試驗選取的巖樣尺寸較小,且基本沒有宏觀的裂隙節理,所以可能導致試驗沒有出現明顯的凍融損傷現象。

3.2 邊坡凍融期形變監測

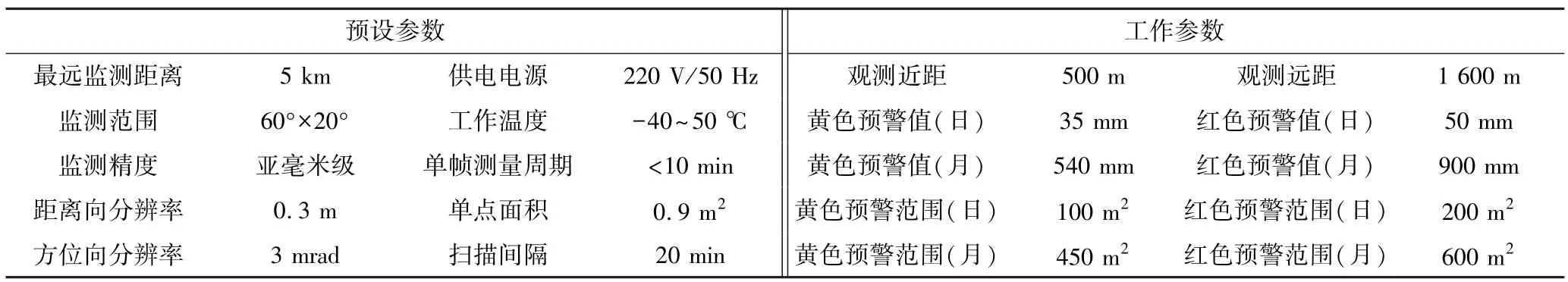

目前大部分的凍融研究成果都是以巖石試塊為研究對象,很少將邊坡巖體作為研究對象,這是由于邊坡巖體屬于野外大尺寸樣本,在數據采集和測量方面存在一定的難度。但是野外真實發生的凍融破壞的對象是邊坡巖體而非巖石,因此為了獲得真實的循環凍融邊坡巖體的影響,可以利用遙感技術[9]、雷達監測技術[10]、GNSS技術[11],實現對邊坡位移及穩定性的研究。西礦對于北幫邊坡的監測手段為可移動式車載邊坡雷達,該雷達從2019年投入使用,有效監測時間累積超過1.4萬h。該套雷達監測系統屬于陸基合成孔徑雷達,精確度為亞毫米級,利用高精度的微波發射和接收裝置實現邊坡表面位移監測功能,且雷達系統具有移動靈活,數據采集準確,數據傳輸可靠[12],全天候無人值守監測,分析預警快速準確等特點。邊坡雷達監測系統最為關鍵的一個功能就是當邊坡表面位移量達到某一設定值時,觸發危險預先警告,便于人員和設備的安全撤離,減少經濟損失和人員傷亡。西礦邊坡雷達的預設參數及工作參數如表3所示。

表3 雷達參數Table 3 Radar parameters

3.3 雷達監測數據分析

本次現場邊坡表面位移監測為了所選擇數據的準確性和代表性,共選取了7個邊坡位移監測點作為研究對象,通過記錄監測數據的形變速度、形變加速度,獲得各點對應的速度變化趨勢時程圖,見圖6。加速度變化趨勢時程圖,見圖7。溫度、速度、加速度變化規律見表4。

表4 變化規律分區Table 4 Zoning of variation rule

圖6 速度時程變化Fig.6 Time course changes of speed

圖7 加速度時程變化Fig.7 Time course changes of acceleration

根據監測數據,邊坡表面位移形變速度以及加速度與溫度變化存在密切的聯系,溫度變化會引起形變速度和加速度的波動,但是形變速度和加速度變化要滯后于溫度變化。溫度波動對形變加速度的波動影響較為顯著,形變速度波動要滯后于溫度和形變加速度波動。

3.4 凍融期西礦邊坡形變分析

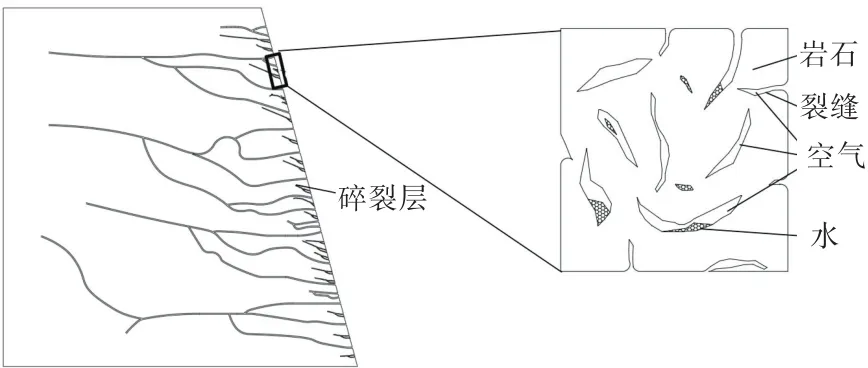

由于露天礦山的邊坡由巖體、節理裂隙、充填物等物質組成,單純的研究巖石的凍融情況不能全面準確地反映出邊坡巖體整體的形變情況。因此要研究邊坡巖體形變受溫度的影響規律,還應當以整個邊坡巖體的形變為研究對象。李長洪等[13]在研究高海拔巖質邊坡的形變時,認為邊坡的形變受流—固—氣多相多場的耦合作用。邊坡巖體的碎裂程度與其受到的外力作用有很大關系,在軟巖邊坡的臨空面處,由于爆破振動、風化侵蝕等作用,會形成一層具有一定厚度的碎裂層。軟巖邊坡碎裂后,在巖石坡體出現大量的宏觀裂縫和微觀裂縫,這些裂縫的存在導致空氣和水有了存在的空間,所以碎裂的軟巖巖體是由水、空氣和巖石組成的一個非均質體,如圖8。

圖8 邊坡碎裂巖體Fig.8 Slope fractured rock mass

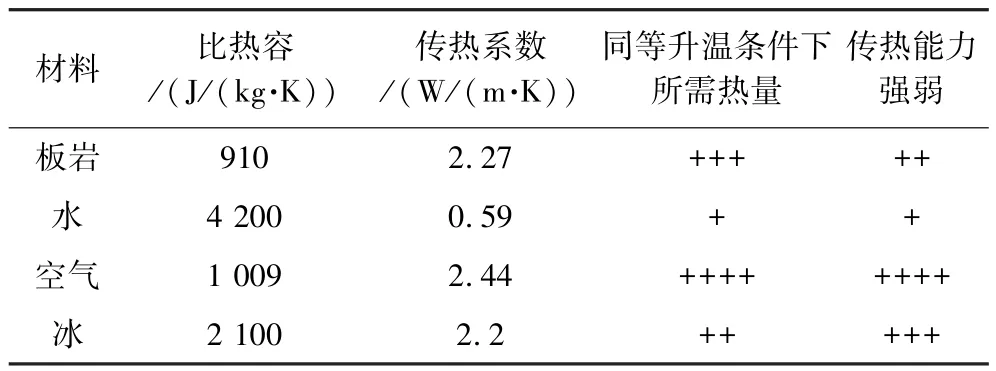

由于水、空氣和巖石的比熱容和傳熱系數不同,所以導致碎裂狀軟巖巖體受溫度影響比較特殊,通過查閱文獻[14]等資料,可獲得碎裂巖體關鍵組成材料的熱力學參數,見表5。

表5 熱力學參數Table 5 Thermodynamic parameters

由于巖石、空氣、水的熱力學性質有很大的差別,所以對于軟巖碎裂狀邊坡,其邊坡表層在受到外界溫度作用時,會表現出不同步的特性。碎裂邊坡的組成物當處于同一環境中時,同等質量物質升高同等溫度所需要吸收的熱量由多到少的順序為:空氣、板巖、冰、水;對熱量的傳導能力由強到弱的順序為:空氣、冰、板巖、水。這說明碎裂軟巖邊坡在野外自然環境中,當外界溫度發生改變時,在碎裂層表層,水的溫度差變化量最高,但是由于水的傳熱能力最弱,所以水對深部巖體的溫度影響較小;雖然空氣的熱傳導能力最強,但是由于空氣的溫差變化量最小,所以空氣對深部巖體的溫度影響較小;冰的熱傳遞能力僅次于空氣,但是冰的溫度差變化較弱,所以冰對深部巖體的溫度有一定的影響。

碎裂層的存在導致在邊坡表層會形成一定溫度的惰性反應層,碎裂層就如同保溫隔熱層一樣,使得邊坡的內部巖體對外界溫度的反饋變得遲鈍。因此對于碎裂狀軟巖邊坡,在冬季溫度變化環境中,其表面位移形變已經不符合巖石試塊的形變規律,其形變情況更為復雜。

3.5 小 結

通過對邊坡形變與溫度的分析,邊坡形變速率及加速度與溫度變化有一定的相關性,但是在時間上存在一定的時間差,邊坡形變滯后于溫度變化。在冬季露天礦白晝溫度回升,導致坡體表層巖體受熱,根據熱力學第二定律,熱量只能由表層高溫端傳遞到溫度較低的內部巖體,內部巖體凍結冰吸熱后開始融化向著表層巖體滲流,水的流動又加劇了熱量的傳導。經過這樣的過程則碎裂層含水量增加,當溫度再度降低時,碎裂層體內部的含水開始結冰,形成冰凍層,并且對碎裂層巖體造成膨脹。以上是環境溫度由升高再到降低時發生的邊坡形變機理,但是當邊坡環境持續高溫或低溫時也會造成邊坡巖體短時間內極速形變。

由于持續高溫導致邊坡巖體蒸發量加大,表層巖體的水分蒸發會導致表層毛細現象的快速發展,深層的處于液體狀態的水會快速的補充到表層造成表層巖體的吸水,吸水后的巖體體積發生膨脹,水蒸發后又會導致體積縮小,如此反復導致巖體形變明顯。但是這樣的形變并不能持續很久,這是由于毛細作用的能力有限,且表層以下的水含量并不充足,只有在長期結冰時才會儲備一定量冰凍層,消耗完以后,很難在短時間內補充充足。持續的低溫也會造成巖體形變的增加,這是由于持續低溫會導致深層含水巖體受凍,水受凍后體積膨脹,所以導致邊坡表層形變增加。

雖然前人的研究成果認為含水巖石經過凍融試驗表現出了明顯的凍融崩塌特性,但是實驗環境為極限環境,是在短時間內對巖體加載了循環式的極限工況條件,而現實環境中并不會出現如此惡劣極端的環境。縱觀整個白云鄂博礦區冬季“數九天”,只有個別幾天出現了晝夜溫差在15℃的氣候,且其中只有2 d是有晝夜溫度“零上零下”情況的。另外考慮碎裂層的惰化作用,所以邊坡巖體形變受凍融作用的影響并不劇烈,需要長期的反復作用才會導致嚴重的邊坡淺層滑塌,且滑塌多發生在春季開化時期。

4 結 論

(1)在循環凍融影響下,碎裂狀的軟巖邊坡的日變形速度在±2 mm/d之間,但是當晝夜溫差較大或者持續低溫、高溫時,巖體的形變速度會發生波動,嚴重時能夠達到厘米級別的日形變速度。

(2)碎裂狀軟巖邊坡裂隙較為發育,并且充填有水、空氣等介質,由于各物質的導熱性質、熱脹冷縮性質的不同,導致巖體的形變規律已經不再符合巖石的熱脹冷縮規律,因此在循環凍融作用下,碎裂狀軟巖邊坡的表面位移規律更為復雜。

(3)通過對雷達監測數據分析,結合現場坍塌案例分析,凍融作用會導致邊坡碎裂層一定厚度的巖體在冬季和春季遭受嚴重的凍融侵蝕,這種侵蝕破壞在冬季并不會造成碎裂巖體的坍塌,但是春季開化后,已破壞的巖體極易發生淺層滑坡。

(4)通常循環凍融試驗測得的凍融數據,都是在極限溫度、短期內、高頻率作用下所獲得的,這類型的試驗與野外相對變化溫和的自然凍融規律會存在一定的偏差。