京津冀強對流天氣的環境場條件及觸發機制

許 敏,劉 璇,沈 芳,任福玲,田曉飛

(1.廊坊市氣象局,河北廊坊 065000;2.文安縣氣象局,河北文安 065800)

京津冀地處華北地區中東部,干濕季分明,短時強降水、雷暴大風,甚至冰雹等強對流天氣是夏季主要的災害性天氣,因其影響范圍小、突發性強、致災性大,通常被認為是夏季天氣的預報難點。短時強降水主要指發生時間短、降水效率高的對流性降雨,1 h降水量達到或超過20 mm,雷暴大風指伴隨強雷暴天氣而出現的瞬時風速大于17.2 m/s的短時大風[1]。

國內外諸多氣象學者對本地或本區域發生的強對流天氣進行了分析,得出了一些有益結論[2-6]。有的學者分析了各種對流天氣的氣候分布和天氣學特征,王迪等[7]提煉了河南分類強對流的關鍵物理參數,高曉梅等[8]討論了魯中地區雷暴大風、冰雹雷暴大風和強降水混合型強對流天氣的環境參量和預報閾值,華雯麗等[9]基于500 hPa和850 hPa的影響系統,對山東省的雷暴大風進行了詳細的天氣學分型。另有一些側重于個例研究:馬曉華等[10]對西北地區一次由低渦系統引發的暴雨過程進行了診斷分析,認為水汽通量的突增與降水的增強有對應關系;王叢梅等[11]通過對河北一次極端強降水的分析,得出了半定常地面輻合切變線對新生對流的觸發和已有對流的維持及加強起到了重要作用的結論;肖貽青等[12]分析了一次副高異常強盛背景下的強對流暴雨;孫靖等[13]則通過研究北京強降水過程中三個對流單體組織發展的特征和成因,得出了大范圍降水發生后近地面層所形成的水平出流,可能與其前部偏東環境風構成明顯風切變有關的結論;王晨曦等[14]從研究降水過程中的不穩定性出發,對對流穩定度、慣性穩定度和條件性對稱不穩定(CSI)進行了分析。其他多位學者也從不同角度分析了強對流天氣的形成機制[15-18],得出了一些重要結論。

以往的研究個例多局限在一個相對較小的范圍內,并以單一種類天氣現象研究為主,但京津冀地區處于北部、西部環山,東邊臨海復雜地形下,對局地性強對流天氣的研究成果很難直接應用于其中某一地區的預報業務中。本文選取2019年盛夏一次覆蓋京津冀中南部大部分地區的混合型強對流進行綜合分析,以期獲得普適性更好的多災種強對流天氣物理環境場和生消特征,為此類天氣的短期預報和臨近預警提供一定參考。

1 資料與方法

所用資料為2019年7月29日京津冀高空和地面氣象觀測資料,其中降水資料為國家氣象站逐小時觀測資料,天氣形勢分析使用中國氣象局下發的MICAPS資料;物理量特征分析使用美國NCEP 1°×1°逐6 h再分析資料,以及北京、邢臺探空資料,并根據相關物理量定義對其進行計算。

2 強對流天氣概況及環流背景

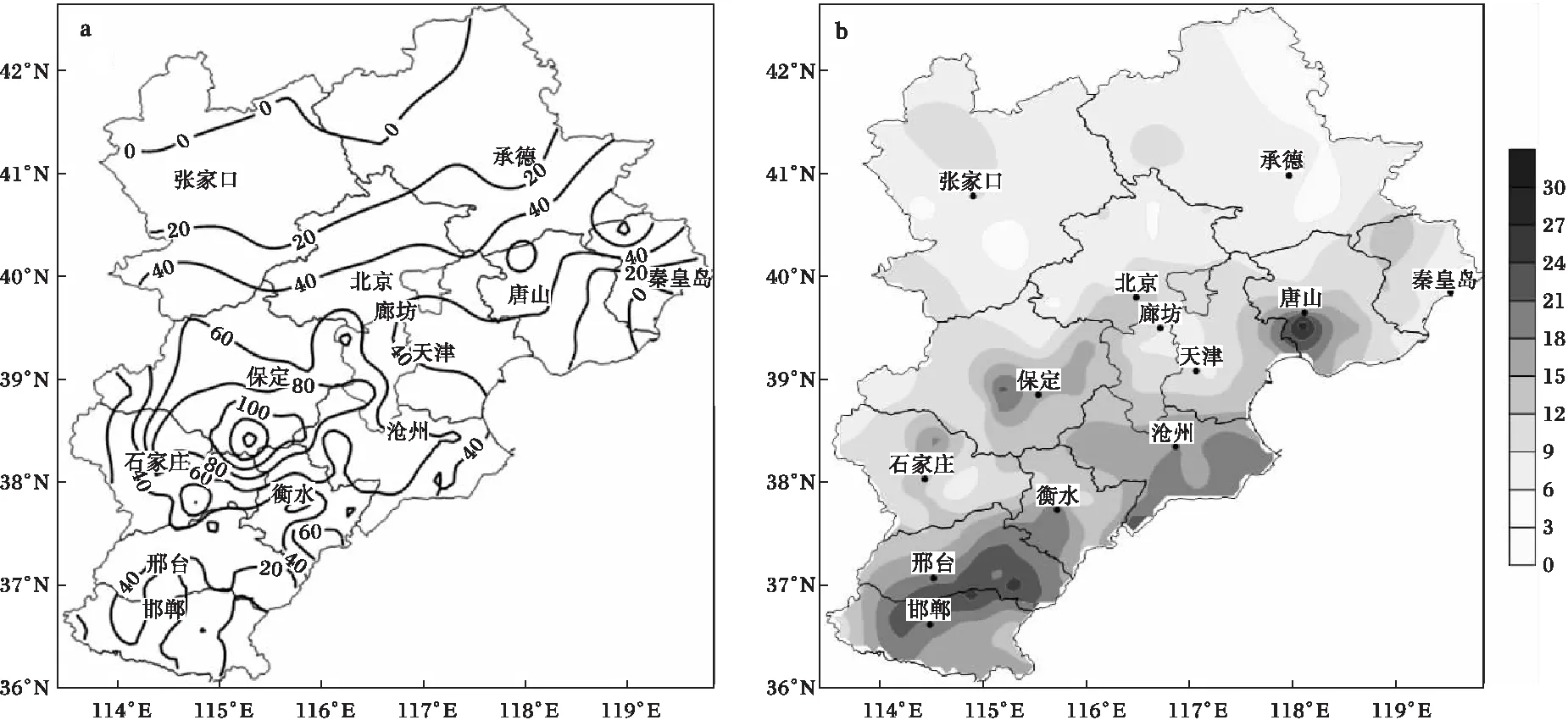

2019年7月29日凌晨至下午,京津冀出現區域性降雨天氣,暴雨區主要分布在保定、廊坊南部、石家莊北部、滄州和衡水北部,以及承德南部、唐山和秦皇島的北部,雨量普遍在50~152 mm之間,最大降雨量達199.9 mm,出現在廊坊大城大尚屯鎮(圖1)。其中中東部地區伴有階段性強對流,河北境內有64個縣(市)出現短時強降水,最大雨強為114 mm/h(秦皇島青龍三撥子),35個縣(市)出現8級以上短時大風(風速≥17.2 m/s),最大極大風速達到30.6 m/s(11級)。此次過程是2019年夏季京津冀地區范圍最廣的一次強對流性天氣,誘發多地城市內澇,一度造成交通擁堵。

圖1 2019-07-28T20—29T20京津冀降雨量(a 單位為mm)和極大風速(b 單位為m/s)分布圖(審圖號為GS(2017)3320號)

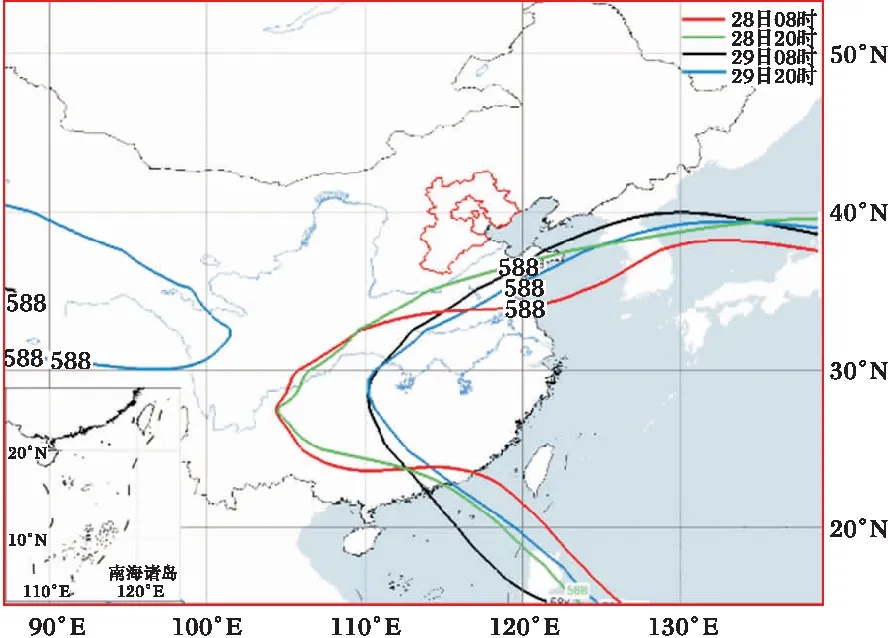

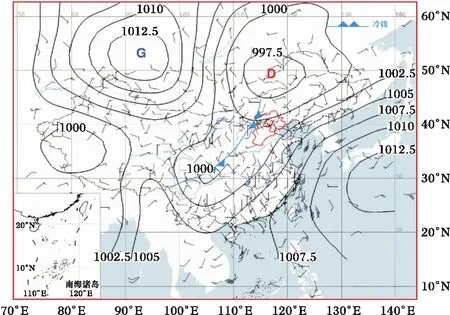

夏季,造成京津冀地區區域性暖區暴雨或強對流天氣的影響系統通常可歸為三類,即高空槽前、副高控制和西風帶冷空氣與副高相互作用。分析此次天氣過程前后的高空形勢和588 dagpm的動態可以看出(圖2、圖3),7月28日08時,500 hPa等壓面上副高588 dagpm北端位于河南、安徽和江蘇北部,同時西風槽緯向度較大,槽區寬廣,500 hPa及以上華北處于一致的偏西氣流中。20時,588 dagpm線迅速北跳至河南北部至山東中部一帶,12 h移動2~3個經度,隨著副高北上,西風槽在東移過程中受其阻擋經向度逐步加大,在蒙古國中部至河西走廊地區形成明顯槽線。此后,588 dagpm線穩定在山東境內,呈小幅擺動趨勢,西風槽在東移過程中進一步加強,29日08時至20時槽線由蒙古國東部至河套移至晉冀交界地區。與此同時,850 hPa切變線也移出河套,并在29日由山西穿越河北,副高維持過程中,其外圍形成低空急流,一致的西南暖濕氣流既可以向華北地區輸送源源不斷的水汽,又使不穩定能量維持,加劇對流的發展(圖略)。地面形勢場顯示(圖4),29日凌晨地面冷鋒進入河北,02時在冷鋒前約300 km暖區內出現短時強降水、短時大風天氣,14時鋒面位置到達保定東部時,鋒前再次出現強降水(圖略)。

圖2 2019-07-29T08 500 hPa高度場(黑色實線,單位為dagpm)及槽線演變(棕線為槽線)(審圖號為GS(2019)3082號)

圖3 500 hPa副熱帶高壓588 dagpm線演變(審圖號為GS(2019)3082號)

圖4 2019-07-29 T02地面形勢場(黑色實線為氣壓場,單位為hPa)(審圖號為GS(2019)3082號)

3 物理量特征分析

3.1 水汽條件

豐富的水汽供應是強對流系統發生、發展和維持的必要條件和能量來源[19]。此次強對流天氣過程屬西風槽與副高共同作用造成的強天氣,副高外圍暖濕氣流在850 hPa形成西南低空急流,濕舌伸至東北南部,暢通的水汽通道建立(圖略)。水汽通量散度是表征水汽條件的重要物理量之一,負值表明水汽為輻合,正值為輻散,并且負值越小,水汽輻合程度越高。從此次強對流過程前后水汽通量散度的演變情況(圖5,見第26頁)可以看出,在28日20時至29日02時,850 hPa負的水汽通量散度區呈現明顯的由山西向京津冀地區移動的趨勢,結合圖6(見第26頁)逐小時雨量可見,凌晨前后雨區發展至河北西部的順平。02時京津冀中北部的水汽通量散度值達到-4×10-8g/(cm2·hPa·s)以下,表明該區域水汽強烈輻合,此時最大雨強達到44.8 mm/h;08時后水汽通量散度值增大,水汽輻合程度迅速下降,降雨出現間歇;14時隨著水汽通量散度再次陡降至-10×10-8g/(cm2·hPa·s),京津冀中東部的強降雨開始,文安和青龍的最大雨強相繼達到27.2 mm/h和76.4 mm/h;20時水汽通量散度場轉為弱輻合或輻散,強對流天氣過程結束。可見,當850 hPa水汽通量散度值降至-4×10-8g/(cm2·hPa·s)時,最大雨強可達到40 mm/h左右,而強降雨區及周邊區域水汽通量散度達到-10×10-8g/(cm2·hPa·s)時,雨強可超過70 mm/h,即水汽通量的輻合輻散與降雨強度和起始結束有著密切聯系。

圖5 2019-07-28—29 850 hPa水汽通量散度(單位為10-8 g/(cm2·hPa·s);a 28日20時,b 29日02時,c 29日14時,d 29日20時)(文見第25頁)

圖6 2019-07-28T21—29T20逐小時降雨量(文見第25頁)

3.2 動力條件

能否形成高強度的降水,以及對流性大風等強天氣,動力條件是關鍵因素之一。此次強對流天氣過程中,從由西向東4個代表站點渦度和散度(圖7,見第27頁)的變化上可以看出,28日20時,靈壽、順平和文安三站500~700 hPa均出現了明顯的散度負值,即中高層水平方向的輻合早于降水開始出現,隨后700~850 hPa的輻合程度增強,并且輻合層增厚,強度達到(-0.5~-1.0)×10-4s-1。29日08時最低輻合層的高度上升,700 hPa以下輻合減弱,甚至出現輻散,降雨進入間歇時段。14時前后文安和青龍的600~850 hPa輻合迅速增強,強中心集中于700 hPa附近,而500 hPa以上維持輻散。對比渦度變化情況可見,降雨開始前,各站的正渦度普遍集中于850 hPa以下。29日凌晨前后隨著降雨的開始,靈壽的正渦度層躍增至700 hPa以上,在29日下午的強降雨中,文安和青龍的正渦度伸達500 hPa。綜上可見,700 hPa高度大氣的輻合、500 hPa以上的強輻散,使低層水汽不斷抬升,加之高層的抽吸作用,引發京津冀的中南部出現強降雨天氣,并且中低層輻合越強,對應的雨強越大。

圖7 2019-07-28T20—30T02京津冀代表站點渦度(線條,單位為10-3 s-1)和散度(陰影,單位為10-4 s-1)隨時間和高度的演變(a 靈壽;b 順平;c 文安;d 青龍)(文見第25頁)

3.3 對流不穩定條件

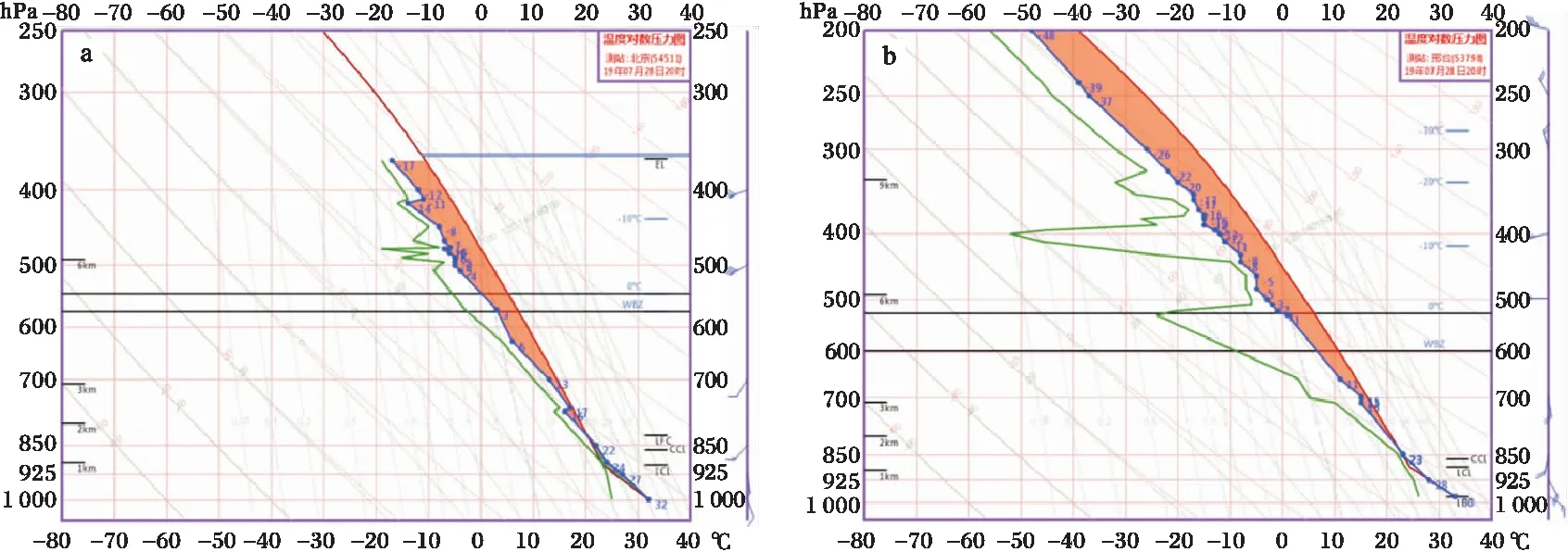

不穩定條件對于對流性天氣的發展有著至關重要的作用[20],常用于代表熱力不穩定條件的指數有對流有效位能CAPE、沙氏指數SI、K指數,以及850 hPa與500 hPa溫差(ΔT850-500)等。對比此次天氣過程前后北京和邢臺兩地的指數(表1)特征可以看出,強對流天氣來臨前的28日20時,邢臺的CAPE值已達到3 516.1 J/kg,高出北京2 500 J/kg,抬升指數LI和沙氏指數SI更是達到了-7.21 ℃和-6.22 ℃,表明邢臺大氣的不穩定性更強。29日08時,兩地的CAPE值驟降,邢臺的LI和SI減弱,但仍維持負值。對比兩地出現的強對流天氣種類(京津冀中部短時強降水,南部大風)可以發現,雷暴大風比強降水的形成需要更強的熱力不穩定性。28日20時ΔT850-500較大,29日08時邢臺K指數增加至44 ℃,與此后出現強降雨和大風有較好的對應關系。可見,熱力指數強度的增加對強對流天氣的開始有著很好的指示意義,LI和SI變化對短時強降水更加敏感,指數越強,短時強降水發生概率越大,ΔT850-500與K指數的變化也反映了熱力條件對強對流的影響。總體而言,此次雷暴大風發生在更加不穩定的大氣熱力環境中。

表1 2019-07-28—29熱力不穩定指數特征值(北京/邢臺)

進一步分析28日20時的探空曲線(圖8)可見,北京和邢臺低層都具有豐富的水汽,且存在一定的垂直風切變。但邢臺上空中高層出現了明顯的干空氣侵入,低層近于干絕熱,滿足對流大風形成的垂直溫濕條件;而北京附近的整層濕度都比較大,更有利于形成高強度的降雨。

圖8 2019-07-28T20溫度對數壓力圖(a 北京;b 邢臺)

4 中尺度觸發機制

強對流的發生發展與鋒前暖區的中尺度輻合線有著密切關系[21]。此次區域性強對流天氣過程中地面風場顯示(圖略),29日00時開始,保定南部到石家莊北部出現了東北—西南向的輻合線,紅外衛星云圖上出現覆蓋京津冀中西部對流云團,中心亮溫達到了230 K(圖9)。02時輻合線向東伸展,其東北方向到達廊坊南部,南端位于邢臺西部,云圖上密實云區范圍繼續擴大,北側伸展至張家口、承德南部,以及唐山西部地區。在此后的約4 h內,切變線在冀中維持過程中,北京、保定、廊坊和滄州出現短時降雨,多個站點累計降雨量超過50 mm。07—11時降雨出現間歇,14時在京津冀東部再次出現地面輻合線,東部地區降雨開始。到16時滄州、衡水至邢臺輻合線仍然維持,同時承德南部至秦皇島發展出一條近于東西向的輻合線,表現在紅外云圖上上述地區中心亮溫值超過250 K,此時泊頭和青龍的小時雨強分別達到50.7 mm/h和76.4 mm/h。綜合可見,地面輻合線的生成加強了近地面的抬升作用,與強降水的出現有密切的對應關系,是此次強對流發生的觸發機制。

圖9 2019-07-29京津冀FY2紅外云圖(a 00時;b 02時;c 16時)(審圖號為GS(2019)3082號)

5 結論

(1)此次京津冀區域性強降雨、大風天氣發生在西風槽、冷鋒與副熱帶高壓共同作用的大尺度環流背景下,為典型的暖區強對流天氣。

(2)當850 hPa水汽通量散度值為-4×10-8g/(cm2·hPa·s)時,最大雨強可達到40 mm/h左右,隨著水汽通量散度負值區的擴大,以及數值繼續下降至-10×10-8g/(cm2·hPa·s),青龍的最大雨強超過70 mm/h,即水汽輻合越強,降雨強度越大。

(3)700 hPa高度大氣的輻合、500 hPa以上的強輻散,加劇了低層水汽的抬升和高空的抽吸作用,為強降雨形成提供了良好的動力條件,而地面輻合線的形成和維持進一步加強了近地面暖濕空氣的抬升,對此次強對流天氣的生成有明顯的觸發作用。

(4)CAPE、K指數、LI和SI等指數的增強對此次強對流的發生有很好的指示意義,LI和SI的表現更加突出,其強度的增加預示著強降雨的開始,而雷暴大風的形成則需要更強的大氣熱力不穩定性。