講好故事,做好書

——王旭烽和她的長篇小說《望江南》

文|王曉樂

這團毛線,王旭烽整整扯了26 年,浙江文藝社等了26 年。

近年來長篇小說數量不少,但能給人留下深刻印象的卻不多。長期在排行榜上的仍以老面孔居多,“高原”與“高峰”之說是共識,可見當代優秀長篇小說創作之難。另一方面,就算是一部千里挑一的長篇小說新作問世,在5G 時代能被廣大讀者接受,受到充分閱讀與評點,似乎也很難。

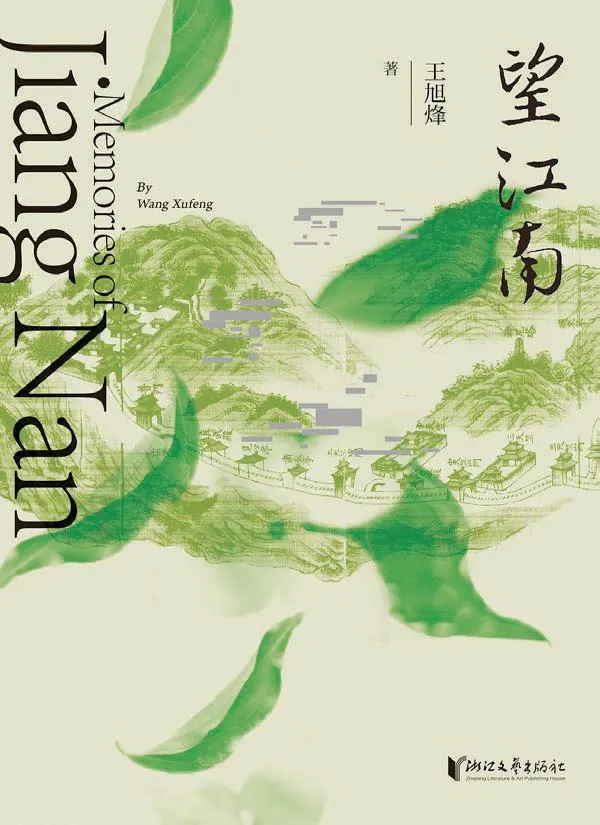

茅獎作家王旭烽的長篇小說《望江南》,2月28 日全網上市,第二天重印。上市不到兩個月,實現九刷。兩個月內,當當網多次斷貨。電子書登陸榜單的時長創了社紀錄,影視版權報價一步步走高。同時,在當當銷售平臺它一度成為新書總榜第一名,登上“中國好書”月榜、《光明日報》月榜、《中華讀書報》月榜、文學好書榜、豆瓣新書榜等二三十個榜單。

更為難得的是,專業評論圈里同樣好評連連。比如,中國作協副主席李敬澤先生說:“《望江南》為中國生活和精神的劇變與恒常提供了一種新的敘事……體現了中國價值和中國精神。”《人民文學》主編施戰軍先生道:“作品充滿了中國性和開放性,是一部具有純正經典品質的長篇小說,是一部可以傳下去的書。”

王旭烽的這部長篇小說《望江南》,為何產生如此廣泛的影響?

26年,她寫出了一個好故事

《望江南》定稿于2021 年9 月,小說講述了新中國成立前后20 年間波瀾壯闊的社會進程中,江南茶葉世家杭氏家族的起落浮沉與各色人物的命運故事。

26 年前,王旭烽在創作“茶人三部曲”時,曾起心動念要寫一寫新中國成立前后的茶人茶事,但才寫了一些段落,她就放下了。一次閑聊時,旭烽老師解釋說,那時候她對這20 年間的華茶狀況缺少了解,也還把握不了這段共和國歷史。后來她參與創建中國第一個茶葉博物館。2006 年她到浙江林學院(現浙江農林大學)任教,創建中國首個茶文化學院,擔任茶文化學科帶頭人。前前后后干了這么多大事,看上去似乎與小說創作愈行愈遠,但是她說“我從來不是一個專職作家”“什么樣的生活向我走來,我就向什么樣的生活走去”。26 年來她沉浸在茶之中,按她的說法,“不是我喝了茶,是茶已經把我喝了”。她對現代茶業發展和歷史階段都有了長足認識,對小說人物命運的把握和對時代的理解也逐漸水到渠成,她覺得可以真正進入寫作狀態了。

長篇小說《望江南》呈現出深沉的歷史感和文化屬性,這不僅得益于作家的歷史專業出身,得益于她作為學者的專業研究,更來自她對時代的理解和把握。小說開頭,真實的歷史人物陳布雷走進忘憂茶莊,用青花大碗泡一杯龍井軟新,坐在窗前看湖光山色。讀者就在這一杯茶的工夫里,走進那個波瀾壯闊的歷史時空和煙雨彌漫的文化氛圍中。

文學總是以自己的方式去呈現歷史,作家的歷史觀滲透在行文中,也滲透在她筆下眾多人物身上。《望江南》涉及抗日戰爭、國內革命戰爭,涉及社會制度和社會形態的革命性變革,如何來表現這一歷史時期和人物命運?胡平先生評論道:“我還從未見到一部長篇小說處理這一時代背景,它本身就具有開創性。”選擇這段歷史作為小說背景,的確是很大的挑戰。王旭烽以寫茶名世,這20 年是華茶跌入低谷后恢復和發展的時期,華茶生產、出口和研究,整體呈現上升態勢,所以她說:“我相信,永遠有著向光明進發的人們,而中華民族的歷史不管怎樣迂回曲折,都不曾失去茶人的優雅和穩健……中華民族一直在艱難曲折中前行。寫這樣的長篇必須浸透到歷史長河中去。”

正是懷抱嚴謹明達的史識,秉持發展和前進的歷史觀,王旭烽在敘事中不避讓不虛飾,寫陽光也寫風雨,寫前進也寫曲折。在閱讀《望江南》時,我不禁想起雨果的《九三年》、托爾斯泰的《戰爭與和平》這樣的作品,仿佛聽到《靜靜的頓河》里的那種呼嘯聲。這種厚重深邃的歷史感,穿透歷史的迷霧,以茶為視角,向讀者呈現了個人史、家族史、民族史中的百年中國,因此“使作品在反映社會生活上成為一部真正意義上的史詩”(胡平語)。

一個或者若干個能夠刻入記憶深處的人物,是讀者對長篇小說的期待。《望江南》人物眾多,關系復雜,有的貫穿全書,有的寥寥幾筆,杭嘉和、杭嘉平、寄草、杭盼、婉羅姆媽、李飛黃……這些人如在眼前,令人印象深刻。

嘉和如茶,即便七泡仍有余韻和悠香,在大變革來臨時處變不驚,他既能不動如山地守護家人安穩和家族的價值傳承,又能在社會建設中為華茶發展做出不可磨滅的貢獻。嘉平似酒,他的不管不顧中有著一種銳氣和灑脫,是一種突破的力量,帶給人天馬行空的想象力。

愛情是展現人物性格重要的表達方式,也是最難寫出新意和特色的母題,所以海涅說:“愛,它是個老故事,但永遠新鮮。”在杭家人的愛情中,杭盼純粹、寄草明朗、嘉和細膩、羅力堅韌……杭家人有茶性,尤其是杭家女人,獨立、溫婉、淡遠、純粹、堅韌。這種茶性經由歲月淬煉,散發出生命的脈脈清香。精行儉德被視為茶人精神最凝練的概括,杭嘉和是王旭烽心目中真正的茶人,不是遠離時代的變革,而是置身其中卻不忘端起茶盞。在時代的風雷聲中,王旭烽寫得寬余悠長,她寫出了江南文化滋養的謙謙君子和中國南方男人的理想模樣。

米蘭·昆德拉在《笑忘書》寫道:“我的那些人物都遠在布拉格,但是我通過眼里的一滴淚,看見他們。”王旭烽筆下的人物,似乎是她通過一片龍井綠茶的葉子看見了他們。

3年,做一本好書

格羅斯在《編輯人的世界》序言中說:“最好的編輯所代表的不是最多的編輯或最少的編輯,而是編輯到什么程度最能讓作者的才華發揮得淋漓盡致,使作者的作品放出最耀眼的光彩。”成為最好的編輯是每一個編輯的抱負。在這個時代,最好的編輯不僅僅意味著內功的爐火純青,當效率和速度成為目標的時候,耐心與堅守有時會顯得更為重要,尤其是在長篇小說的出版上。好的作品需要時間沉淀,急切可能會給作品帶來傷害。

26 年前,《望江南》開始醞釀;2013 年王旭烽著手創作;2018 年以來她潛心寫作。2021 年9 月她是在醫院病床上改完最后一稿,定稿,其間改了4 稿。26 年,8 年,3 年,這一路走來,對作家來說,不容易,正如她和我說的:“寫作就像扯毛線球,當找到線頭,能夠把毛線扯得很長很長時,寫作才能水到渠成。”

這團毛線,王旭烽整整扯了26 年,浙江文藝社等了26 年。精品出版是立社根本,浙江文藝社從建社至今幾十年沒有動搖。好作品需要耐心等待,《望江南》值得。這不僅是出版態度,也是對出版理念的堅守、“高峰”意識的強化,更是對長篇小說創作規律的理解和對作家的尊重與支持。

2021 年12 月,《望江南》做了幾十本試讀本,一是為了征求專業讀者和媒體的閱讀建議,二是為了尋找適合的紙張。試讀本用了不同的紙,《望江南》講述茶人茶事,我希望這本書拿到手上是溫暖輕厚的,而不是冷硬沉重。在《望江南》的出版過程中,無論是編校、裝幀還是印制,各環節精益求精;編輯、營銷和發行,通力合作。營銷編輯將《望江南》營銷方案里的內容表格化、數據化,進度表具體到每一周,有些關鍵節點更是具體到天,并及時更新與分享,貫徹了全媒體營銷的理念。

2022 年3 月,我們組織舉辦了一場高質量的研討,專家們各抒己見;《望江南》被認為是“當代小說創作的重要收獲”“一部值得收藏的杰作”……4 月,我們搜集讀者各色評論做了一期推送,高手在民間,英雄在江湖。好書如茶,作者將之種下,然后等它生長,開花,結果。作者、出版人、評論家、讀者……大家因《望江南》而聚,彼此默契,共同勞作,一起創造閱讀與傳播的故事。

王旭烽沉潛26 年,用一部長篇大作《望江南》,不僅描繪了一段重要歷史,更是將江南意蘊和茶人精神書寫得淋漓盡致。書籍是文明重要的載體,通過它,我們才能觸摸文明的脈動。普利策獎得主芭芭拉·塔奇曼曾說:“沒有書籍,歷史會喑默,文學會失聲,科學會癱瘓,思想會停滯。”身為出版人,能夠和作者共同努力,推出一部品相精美的長篇巨著,向廣大讀者奉獻一部當代文學精品,內心自有難以言述的幸福。這一切,更是堅定了我們以出版為人生志業的勇氣。■