術前CT 聯合彩色多普勒超聲診斷甲狀腺乳頭狀癌頸部淋巴結轉移的臨床價值分析

曹欣宇

甲狀腺乳頭狀癌是目前臨床中較為常見的甲狀腺癌,也是甲狀腺癌病理類型惡性程度較低的腫瘤,該腫瘤生長緩慢,患者發病后會出現頸部包塊、聲音嘶啞、咳嗽、咯血、骨骼疼痛等癥狀,盡管惡性程度不高,但大部分患者發現疾病到醫院就診時就已經出現頸部淋巴結轉移,這種情況會增加疾病復發風險,對患者的身體健康產生嚴重的影響,加強對甲狀腺乳頭狀癌診斷,同時術前判斷是否存在頸部淋巴結轉移對于疾病治療有積極意義[1-3]。術前CT 以及彩色多普勒超聲均是甲狀腺乳頭狀癌檢查中常見的方式,為觀察疾病診斷價值以及預測性作用,本文以74 例需手術治療的甲狀腺乳頭狀癌患者為例,探究術前CT 聯合彩色多普勒超聲診斷的臨床價值,報告如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 納入本院2020 年1~12 月收治的擇期手術的甲狀腺乳頭狀癌患者74 例,其中男28 例,女46 例;年齡25~68 歲,平均年齡(36.45±4.06)歲。所有患者均對此次研究內容知情,自愿參與研究,且簽署《知情同意書》。研究項目依據研究需要,經醫學倫理委員會審核通過后開展研究。

1.2 納入標準 ①經影像學檢查、實驗室檢驗確診甲狀腺乳頭狀癌[4];②T3 分級以上;③同意接受CT 以及彩色多普勒超聲檢查;④接受醫學觀察。

1.3 排除標準 ①甲狀腺曾有手術史;②肢體障礙;③嚴重精神性疾病;③妊娠/哺乳期女性;⑤資料不全;⑥拒絕醫學觀察;⑦合并其他癌癥/腫瘤。

1.4 方法 所有患者均采取術前CT 以及彩色多普勒超聲診斷。

1.4.1 彩色多普勒超聲檢查 選擇荷蘭飛利浦ELTE型彩色多普勒超聲診斷設備,檢查前指導患者取仰臥位,同時利用軟枕將患者頸部抬高,頭部保持與設備相對,完成基礎的檢查需求后設置設備數據,探頭頻率調整為5~10 MHz,對患者進行一般掃描,掃描范圍重點涵蓋橫、縱、斜切等多方位,在掃描過程中需要對淋巴結血流的情況進行掌握,同時觀察頸部淋巴結回聲情況,邊界是否清楚,以及形態正常等信息。

1.4.2 CT 檢查 選擇GE 公司的64 排螺旋CT。在為患者檢查前同樣需要對患者姿勢進行指導,讓患者保持仰臥位,并且在掃描前需要指導患者練習正確的屏息方式,完成指導后檢查以患者顱底為初始檢驗位置,同時逐漸對患者胸部進行檢查,初期檢查方法為平掃,在平掃過程中可疑位置進行增強掃描,掃描中需要設置檢驗參數,管電壓為130 kV,電流為50 mA,層厚為5 mm,造影中造影劑為碘海醇,造影劑輸注2 ml/kg。在掃描過程中對患者進行動脈期、靜脈期的橫斷面圖像檢查。

完成檢查操作后需由2 名影像學醫師在雙盲法輔助下進行閱片,2 人閱片后結論一致,對患者進行確診;結果不一致,需要繼續進行閱片。

1.5 觀察指標 分析術后病理檢查結果;并以術后病理診斷結果為金標準,比較不同診斷方式的診斷效能。

1.6 統計學方法 采用SPSS19.0 統計學軟件進行統計分析。計數資料以率(%)表示,采用χ2檢驗。P<0.05 表示差異具有統計學意義。

2 結果

2.1 術后病理診斷結果 74 例甲狀腺乳頭狀癌患者術后病理診斷頸部淋巴結轉移62 例,占比為83.78%,未發生轉移12 例,占比為16.22%。

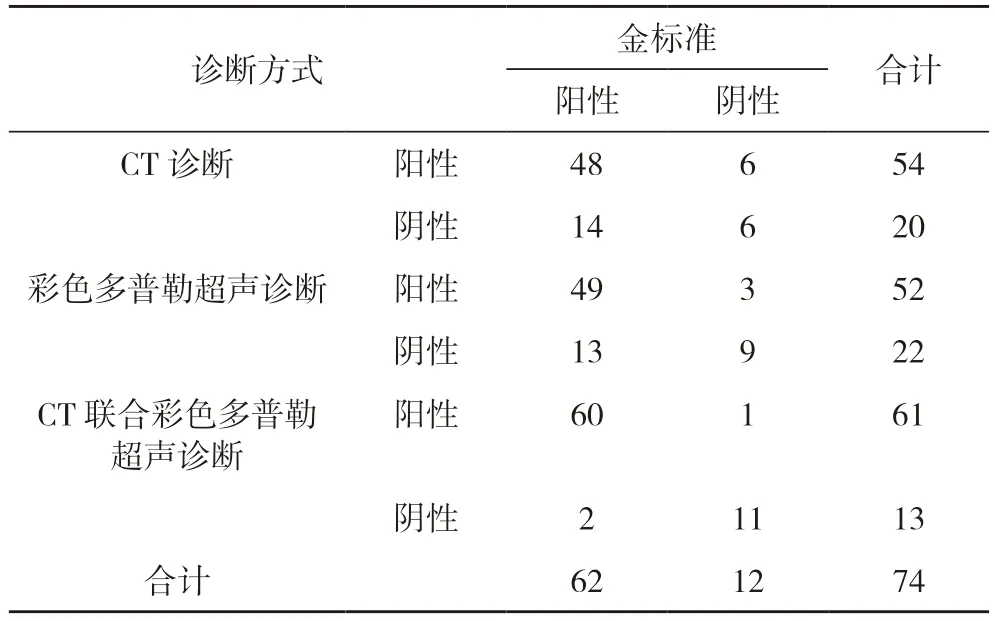

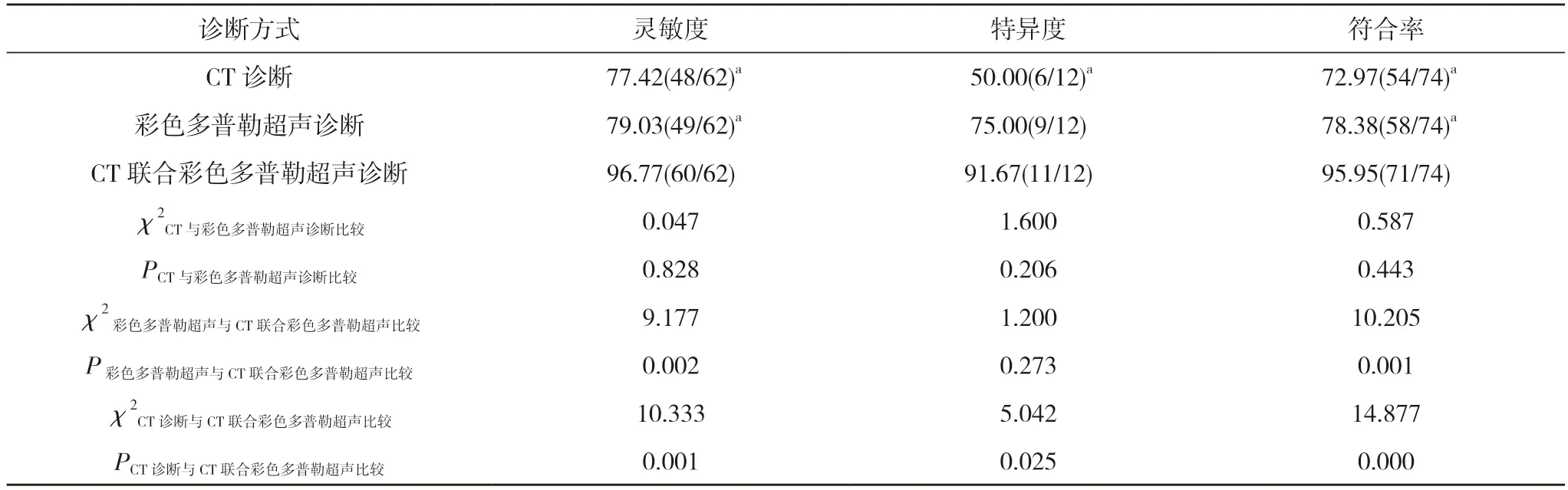

2.2 不同診斷方式的診斷效能比較 CT 診斷靈敏度、特異度、符合率分別為77.42%、50.00%、72.97%,彩色多普勒超聲診斷靈敏度、特異度、符合率分別為79.03%、75.00%、78.38%,CT 聯合彩色多普勒超聲診斷靈敏度、特異度、符合率分別為96.77%、91.67%、95.95%。CT 聯合彩色多普勒超聲診斷靈敏度、符合率均高于CT 診斷和彩色多普勒超聲診斷,特異度高于CT 診斷,差異具有統計學意義(P<0.05)。見表1,表2。

表1 不同診斷方式的結果分析(n)

表2 不同診斷方式的診斷效能比較(%)

3 討論

甲狀腺乳頭狀癌是甲狀腺外科中極為常見的疾病,通常可以分為不同類型,典型甲狀腺乳頭狀癌、濾泡型甲狀腺乳頭狀癌、高細胞型甲狀腺乳頭狀癌、柱狀細胞型甲狀腺乳頭狀癌、彌漫硬化型甲狀腺乳頭狀癌、固體型或小梁型以及島型[5],均對患者身體健康產生嚴重的影響。目前甲狀腺乳頭狀癌的發病原因尚不確定,但與患者遺傳、基因突變、放射暴露、甲狀腺激素異常分泌等因素存在重要聯系,而且流行病學調查數據顯示,>50%的新發甲狀腺乳頭狀癌患者癌灶直徑<1 cm,<2 cm 的占87%,>5 cm 的發生情況并未上升,但同樣會導致患者死亡,且男性發病率低于女性,年齡峰值為31~40 歲。疾病出現后如果不及時進行診治則極易導致頸部淋巴結轉移,影響疾病預后[6-9]。

CT 以及多普勒超聲檢查均是臨床中常用的檢查方法,通過使用高頻彩超可以對頸部淋巴結轉移進行有效檢出,部分學者認為頸部淋巴結轉移集中出現在頸部中央位置以及側區,轉移發生在縱隔區域較少,進而提升了彩色多普勒超聲疾病檢查的準確性,而且在檢查過程中實施CT 檢查可以對患者頸部情況進行直觀且全面的檢查,更加利于判斷患者是否出現頸部淋巴結轉移[10]。彩超檢查的診斷標準:淋巴結存在豐富的血流,伴隨內部回聲明顯增強,而且出現不規則細胞形態,細胞表面邊界較為清晰,形狀以圓形或者類圓形為主,淋巴門結構消失,器官食管溝處淋巴結>0.5 cm,頸側區淋巴結>0.8 cm。CT 檢查依據:檢查過程中發現囊性壞死區域,出現鈣化,并且在增強掃描中發現淋巴結邊緣強化。通過這些情況進一步對患者甲狀腺乳頭狀癌術前頸部淋巴結轉移進行判斷,可以輔助醫生制定疾病的治療方案,以及提升手術的安全性和有效性,減少疾病的復發率[11,12]。

此次研究中,74 例甲狀腺乳頭狀癌患者術后病理診斷頸部淋巴結轉移62 例,占比為83.78%,未發生轉移12 例,占比為16.22%。CT 聯合彩色多普勒超聲診斷靈敏度、符合率均高于CT 診斷和彩色多普勒超聲診斷,特異度高于CT 診斷,差異具有統計學意義(P<0.05)。提示,聯合檢查的效果更加理想,與術后病理診斷結果高度一致,可為臨床手術治療提供科學依據。

綜上所述,甲狀腺乳頭狀癌頸部淋巴結轉移診斷過程中實施CT 聯合彩色超聲多普勒診斷可以有效彌補單一檢查的缺點,提升頸部淋巴結轉移診斷準確性,值得在臨床疾病診斷中推廣使用。