中醫三聯綜合法治療咳嗽變異性哮喘的效果觀察

張云建

咳嗽變異性哮喘是一種特殊類型的哮喘,咳嗽是其唯一或主要臨床表現,無明顯喘息、氣促等癥狀或體征,但有氣道高反應性,由于咳嗽持續發生或者反復發作遷延不愈,最終導致30%~40% 的患者發展為典型哮喘或慢性阻塞性肺病,所以說咳嗽變異性哮喘嚴重影響著患者的正常生活,患者時感呼吸困難,尤其隨著氣候環境的惡化該病發病率愈發增高,嚴重影響人類健康。西醫對該病治療有效但復發率高,纏綿難愈難以根治。該病中醫辨證屬于“咳嗽”、“痙咳”等范疇,在臨床過程中依據中醫辨證應用三聯綜合法治療該病收效良好,現總結報告如下。

1 資料與方法

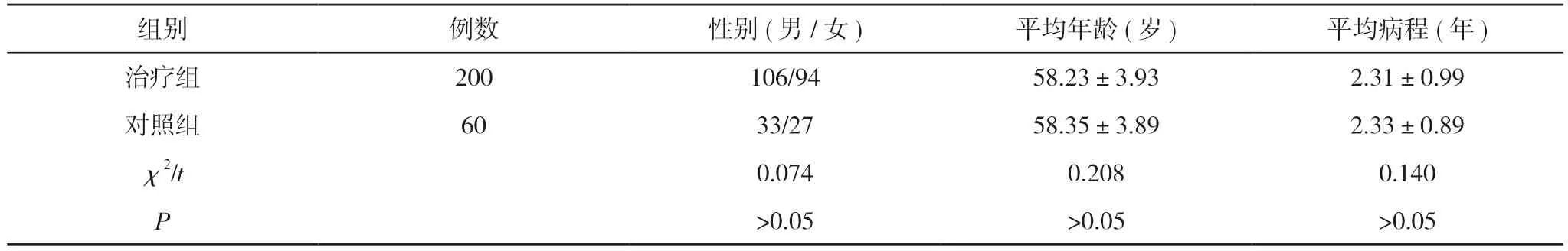

1.1 一般資料 選取2010 年~2020 年收治的260 例咳嗽變異性哮喘患者,根據治療方法不同分為治療組(200 例)和對照組(60 例)。治療組男106 例,女94 例,年齡14~70 歲,病程3 個月~5 年;對照組男33 例,女27 例,年齡15~70 歲,病程3 個月~5 年。兩組患者一般資料比較差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。見表1。

表1 兩組一般資料比較(n,)

表1 兩組一般資料比較(n,)

注:兩組比較,P>0.05

1.2 診斷標準 依據《咳嗽的診斷與治療指南》(2009 版)中制訂。

1.3 納入標準 ①所有患者以慢性反復持續性咳嗽為主要的惟一癥狀;②常表現為刺激性干咳,夜間加重;③無明顯喘息、氣促、胸悶;④感冒、冷空氣、灰塵、油煙等易誘發或加重咳嗽;⑤支氣管激發試驗陽性或呼氣峰流速(PEF)晝夜變異率>20%;⑥支氣管擴張劑、糖皮質激素治療有效。

1.4 排除標準:①感染后咳嗽:感染后咳嗽為亞急性咳嗽,可有胸悶、喘鳴等癥狀,并可有一過性上呼吸道感染導致的可逆性氣流受限以及氣道激發試驗陽性等臨床表現,且大多表現為自限性,病程一般<8 周,若>8 周,不應考慮感染性咳嗽;②非哮喘性嗜酸粒細胞性支氣管炎:該類患者痰液檢查嗜酸粒細胞增多和支氣管肺泡灌洗液嗜酸粒細胞增多,但無氣道高反應性;③變應性咳嗽:該類患者存在痰液嗜酸粒細胞增多和,但無支氣管肺泡灌洗液嗜酸粒細胞增多,也無氣道高反應性;④其他疾病引起的繼發性咳嗽;排除其他原因引起的慢性咳嗽。

1.5 方法 對照組單純應用抗炎、擴張支氣管、抗過敏等西醫療法。治療組在對照組基礎上應用中醫三聯綜合法,即自擬理肺平咳湯及艾灸、食療法。中醫三聯綜合法具體治療方法如下:①自擬理肺平咳湯中藥方劑基本方組成及服用方法如下:黃芪12 g,黨參9 g,熟地9 g,白術9 g,防風9 g,茯苓9 g,陳皮9 g,法半夏6 g,黃芩9 g,桔梗9 g,紫苑9 g,荊芥9 g,百部9 g,陳皮9 g,白前9 g,柴胡6 g,五味子6 g,甘草6 g,生姜6 g。方劑加水500 ml,水煎取汁120 ml,二煎加水300 ml,取汁100 ml,兩煎混勻分早晚2 次口服,1 劑/d,也可服用中藥顆粒劑分2 次水沖服,1 劑/d,可根據中醫辨證隨證加減適當調整藥物,連續服用6 d 為1 個療程,每個療程中間可間隔2~3 d,連續應用5~6 個療程后隨訪1 年觀察療效。②艾灸:選取4 個穴位肺俞、膻中、大椎、足三里作為臨床艾灸穴位,應用方法是艾炷隔姜灸,具體治療方法如下:將生姜切成2 mm 厚的薄片,然后在生姜片上扎出8~12 個分布均勻的小孔,上置如黃豆大小艾炷,點燃艾炷,待其將要燃盡、皮膚有灼熱感時移除,每穴3 壯,1 次/d,配合中藥理肺平咳湯連續艾灸6 d 為1 個療程,連續應用5~6 個療程。③食療法:用白蘿卜和生姜切細絲,加少許味極鮮和米醋調味,每日早晚2 次佐餐食用,療程配合自擬理肺平咳湯及艾灸是6 d 為1 個療程,連續服用5~6 個療程。

1.6 觀察指標及判定標準 比較兩組臨床療效:以治療后并隨訪1 年內咳嗽癥狀體征的改善和是否需要藥物控制病情作為臨床療效判定標準:咳嗽完全消失緩解,體征無異常,不需要服藥控制病情,隨訪1 年內無復發為痊愈 ;咳嗽明顯減輕,體征明顯改善,積分減少≥60%,偶爾有咳嗽發作無需服用藥物或僅使用中藥很快就能控制病情為顯效;咳嗽有所減輕,體征有所改善,積分減少≥30%但<60%,咳嗽發作次數減少但仍需常規服用中西藥物才能控制病情為有效;咳嗽無好轉或加重,體征無改善,積分減少<30%或無減少為無效。總有效率=痊愈率+顯效率+有效率。癥狀體征積分標準:0 分:無咳嗽,可安睡,無異常體征;1 分:平時無咳嗽,活動或夜間偶有咳嗽,不影響睡眠,無明顯異常體征;2 分:平時偶有咳嗽,活動或夜間明顯,偶有憋醒,查體可及輕度異常體征;3 分:咳嗽反復頻繁發作無好轉,活動或睡眠時明顯加重,常有憋醒,查體可及明顯異常特征。

1.7 統計學方法 采用SPSS19.0 統計學軟件處理數據。計量資料以均數±標準差()表示,采用t檢驗;計數資料以率(%)表示,采用χ2檢驗。P<0.05 表示差異有統計學意義。

2 結果

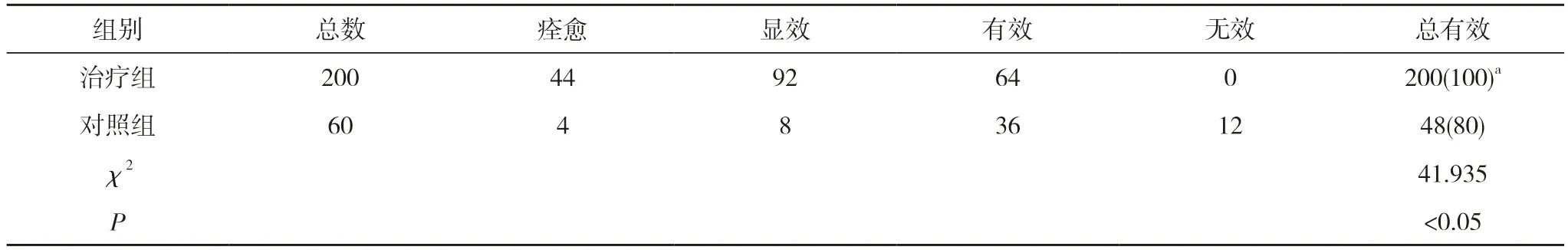

治療后,治療組痊愈44 例、顯效92 例、有效64 例、無效0 例,治療總有效率為100%。對照組痊愈4 例、顯效8 例、有效36 例、無效12 例,治療總有效率為80%。治療組治療總有效率高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表2。

表2 兩組治療效果比較[n,n(%)]

3 討論

咳嗽變異性哮喘屬于祖國醫學的“咳嗽”、“痙咳”等范疇,中醫辨證中,該病的病因病機屬于正虛邪實、虛實夾雜證,“風”、“痰”、“虛”三因是其發病及辨證論治要點,病位以肺為主,兼及肝脾腎三臟,故屬于內外同病,治療上宜扶正祛邪、標本兼治,否則就難以獲得滿意的療效,這也正是該病反復治療纏綿難愈的原因,俗語云:“內科不治喘,外科不治癬”,充分體現了該病治療之復雜困難。作者在30 余年呼吸內科臨床過程中對該病多所關注,反復研究,不斷探索,結合古今之經驗,最終總結出中醫三聯綜合法辨治該病,收效良好。該治療方法中的自擬理肺平咳湯,是止嗽散、二陳湯及玉屏風散三方合用加減化裁而成。“止嗽散”[1]出自《醫學心悟》,是清代程鐘齡積30 年治咳經驗的總結,該方宣利肺氣、疏風止咳,臨床上主治各種咳嗽,是宣肺止咳的經方,“二陳湯”是《宋·太平惠民和劑局方》中燥濕化痰、理氣和中的名方,“玉屏風散”則出自元代醫家危亦林所著的《世醫得效方》,益氣斂汗補肺、固表祛風,理肺平咳湯正是在三方基礎上加黨參、熟地、五味子健脾益腎養陰收斂,柴胡、黃芩疏肝解郁清熱,諸藥合用,起到疏風止咳、祛濕化痰、理肺疏肝、健脾益腎的功效。《黃帝內經》中記載:“藥之不及,針之不到,必須灸之。”艾灸療法選擇肺俞、膻中、大椎、足三里,肺腧灸能調補肺氣,補虛清熱,《針灸甲乙經》說:“肺氣熱,呼吸不得臥,上氣嘔沫,喘氣相追逐,胸滿脅膺急,息難,……肺俞主之”,《針灸資生經》云:肺俞治療“喘與哮”;膻中屬任脈,灸之寬胸利膈、潤肺降氣;大椎穴是人體三陽經和督脈交匯的大穴,灸之則疏風散寒、清熱解毒、通陽解表;足三里穴是“足陽明胃經”的要穴,灸之燥化脾濕,和胃補虛,調理三焦之氣機;四穴同灸共調肺脾腎三臟及任督二脈,使正氣充而外邪去,久咳自愈。民間自古有“冬吃蘿卜夏吃姜”的諺語,中醫角度講二者搭配寒熱互補,陰陽調配,宣肺解表,健脾祛濕,使風痰之邪化散而脾肺之功得復。

從現代醫學研究來看,咳嗽變異性哮喘的發病與遺傳、免疫、環境和感染等都具有密切的關系,其發病機理也與典型哮喘基本一致,都是氣道慢性炎癥和氣道高反應性的綜合表現。而止嗽散[2]據現代藥理研究,具有明顯的鎮咳、化痰、抗炎和平喘作用,二陳湯[3]則具有化痰鎮咳、緩解支氣管痙攣、改善氣道重塑作用,玉屏風散明顯增強T 淋巴細胞功能,具有鎮靜、抗過敏、抗炎作用[4,5],能提高巨噬細胞的吞噬能力,抑制病原微生物,能增強組織修復能力和明顯提高人體免疫功能[6,7],鐘南山教授課題組也正在對玉屏風散防治慢阻肺的課題科研攻關;艾灸肺俞、膻中、大椎、足三里四大穴位,根據現代研究,艾灸肺腧穴[8,9]能明顯改善人體的氣管肺功能、提高免疫力,艾灸膻中穴[10]則調節植物神經功能、調整血管中樞、提高免疫力、對循環呼吸消化系統疾病有明顯的治療作用,艾灸大椎穴[11,12]明顯激發機體免疫系統發揮作用、提高人體抗病能力,艾灸足三里[13]則具有明顯的提高全身免疫抗疲勞、改善植物神經功能、調節胃腸功能、降壓并改善血管功能的作用;食療法以生姜、白蘿卜組成,據現代藥理研究,生姜[14]能興奮呼吸及血管中樞、抑制中樞神經抗驚厥、促進消化功能、還具有抗氧化和抗病原微生物等作用,白蘿卜[15]則具有增強人體免疫、促進消化和新陳代謝、抗癌防癌等功效。

綜上所述,無論是從祖國醫學的中醫理論研討,還是基于現代的生理病理及藥理研究來看,中醫三聯綜合法以藥物、艾灸法和食療三法恰當配合,內外共治,食藥同用,共收驅邪止咳、扶正補虛、調理臟腑之功,因而在咳嗽變異性哮喘的臨床治療中取得了良好的臨床療效,值得臨床實踐中不斷探討和推廣應用。