新教育理念下的中小學建筑設計探討

盧家文

(廣東中山建筑設計院股份有限公司,廣東中山 528400)

0 引言

近年來,我國經濟在不斷的發展和進步,同時也帶動了國民經濟中比較重要的教育事業的發展,并且社會各界人士對中小學教育方面的重視程度也越來越高。但是,受我國傳統教育理念的影響,我國大部分的中小學校的建筑設計是比較單一化的,尤其是在空間布局以及各種組合模式,都沒有獨特的特點,這在一定程度上會對中小學的教育方面造成影響。近年來,經濟的發展對我國教育理念造成了一定的沖擊力,因此,新教育理念應運而生,這對中小學校的建筑設計方面帶來了一定的積極影響。

1 我國中小學校建筑設計的主要特點

1.1 平面與空間功能組織分析

由于我國中小學校主要以多年級分班制為基本教學形態,因此大多數學生都以固定的空間展開學習與生活,并由一名班主任固定負責管理,各學科教師在相應課時進入課堂教學,基于此基本形式,我國的中小學建筑在平面與空間上表現出良好的聯動性,各班級教室之間通過走廊相互串聯,而專用教室通過并聯方式集中一體,由此可以展現出便于管理、強化學生安全感等優勢;但與此同時也有一定的缺陷,比如學生學習機動性較差、不同班級學生之間交流存在障礙、功能空間利用率低、教室個性化與趣味性不足等問題。

1.2 教學與活動空間組合關系

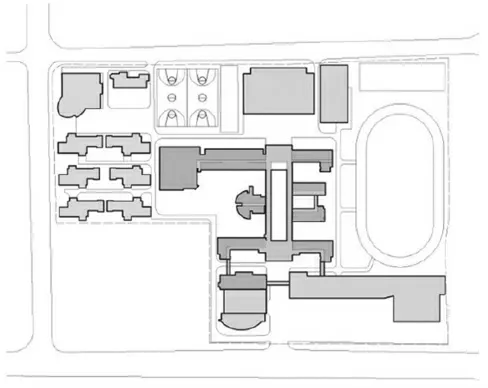

在傳統應試教育的影響下,我國中小學校建筑一直注重教學空間而忽視活動空間,甚至大多數學校都將學生的活動共享空間等同于交通空間,通過單側外廊的形式展開,這就導致學生的活動與交流存在不便,一方面空間狹窄,學生的活動方式受到局限,甚至還會阻礙行人,造成危險(圖1);另一方面會受到季節影響,其在冬天,學生在走廊活動容易因一進一出而引起生病等問題。但這樣的設計也有優勢,其一在于教室通風與采光更好,其二在于學生外出更加便捷快速。此外也有單側內廊與中心內廊等形式,但都有類似的問題。

圖1 某學校總平面

1.3 建筑立面形態的設計特征

在經濟因素影響下,我國傳統中小學校的建筑在立面形態設計上比較缺乏創意,一般習慣采取單一平面機械排布的方式,通過混凝土、涂料、瓷磚等方式裝飾,雖然保證了經濟安全的優點,但在美觀與藝術性上存在較大的缺陷,不僅缺少個性化的審美特征,導致學校的人文氣息與文化厚重感難以體現;而且學校建筑與周邊環境并未形成和諧統一的狀態,破壞了空間氛圍。

2 新教育理念對中小學校建筑設計的影響

2.1 新教育理念對中小學校的要求

根據相關調查了解,可以簡單的了解到,當前我國大部分地區的中小學校依然堅持編班授課這種比較傳統的教學形式,傳統的中小學校教學空間的設計理念在一定基礎上依然堅持著以教師為中心和班級授課等相關特征,并且與這些特征在某種程度上是有一定匹配度的。當前國素質教育方面的重視程度在逐漸增加,并且有一定的發展。由此,在中小學校中的教育模式中,將以教師為中心轉移到以學生為中心,而且將班級授課的模式轉變成開放式課堂,并且積極引進各種新的教學方式,以及智慧課堂和信息技術在中小學校課堂中的應用。但是,實際上的中小學學校中的教育教學過程中,盡管說在中小學校中大多數的教學方法和教學模式進行了一定的改變,但是由于中小學校建筑設計仍然是比較傳統的,這就導致中小學學校建筑設計方面對相關教學改革的內容有一定的負面影響。為了能夠有效的減少相關的負面影響,就需要在新教育理念的領導下,對中小學學校建筑設計方面提出了具體的要求[1]。

2.2 新教育理念對學校建筑空間的要求

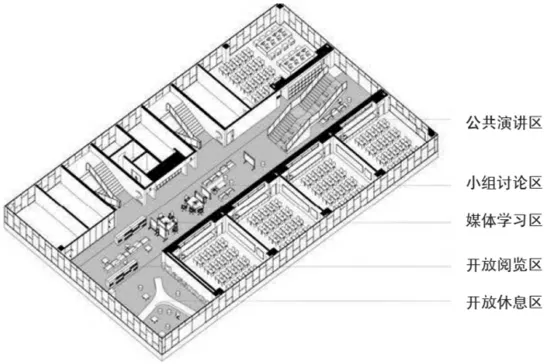

每個時期的教學理念都是有不同的教學特點,因此,在學校建筑中的教學空間(圖2)以及相關教學環境等各個方面的要求也是存在一定差距的。

圖2 某小學教室建筑空間布置

對中小學生的教育教學過程中,教師應當注重教學理念。首先,教師在教學的過程中始終堅持以人為本,特點就是要求教師始終堅持以學生為主,將學生的主體地位突顯出來,教師要注重學生的個性發展,將傳統的教學模式進行改變,促進學生能夠向著全面性方向進行發展。

在這種新型教育理念的影響下,學校建筑空間方面的設計就需要始終圍繞學生的各種活動來進行展開,并且能夠更好的與教師所采用的教學方法相符合。在進行學校建筑設計的過程中,還應該為了適應學生各種各樣的需求來提供相應規模的建筑,這樣一來,學校中的建筑設計就能夠更好的營造出合適學生學習的各種環境和氛圍。

其次,新教育理念將傳統的教學方式進行了一定的改變,所以目前在小學教學過程中,大多數教師已經開始采用開放式教學方法,主要體現在教師的教學態度逐漸開放,指的是師生之間的教學態度,課程方面的開放,是學科與學科之間,以及年級與年級之間的界限被打破,還有的就是要在時間開放以及空間開放。強調發展學生自主探索、想象與互助溝通能力是未來學校創新發展的目標,那學校可以引入組團式的教學模式,面向全體學生為構建未來的教育而行動。

2.3 師生對學校建筑的要求

上文已經反復提到,目前我國的教學理念與教學技術等方面都已經有一定的進步和發展,在中小學教育教學的過程中,教師始終將學生的主體地位進行突顯出來,并且將教師和講臺為主的權威性教學進行轉變,比如說,將講臺更換成可移動家具,這樣一來,能夠幫助學生在學習的過程中,充分發揮學生自身的個性化發展(圖3)。據了解,傳統的教學模式中,大多數中小學校中的學生課程中,大多數都是固定的課程,并且還會在固定的教室進行上課,這樣的教學方式,是不利于提高學生的學習興趣。

圖3 復合化的教學空間

3 現代化中小學建筑設計的實施對策

3.1 平面布局與空間規模設計

中小學建筑的布局和布局要考慮到校園占地面積、建設預算、師生規模等因素的影響,進行科學的規劃和實施。它的平面布置既要符合現代教育活動的基本功能需求,又要使其內部協調有序地進行組織和維護,使功能空間更加開放化、靈活化,并能避免外部環境的負面影響。有效地節土地,對地下空間的合理使用,并從內部和外部兩方面考慮了景觀的使用。各功能間的合理布置,動、靜、污、凈分隔。整體規劃也需要全面落實高壓線、地下管線、周邊危險建筑、人聲鼎沸的廣場等問題,并按照相關規范要求進行疏散,營造一個安全、寧靜的校園環境。

3.1.1 功能組合布局

工程要因地制宜,合理組織教學、辦公、生活、體育四個區域,各個功能彼此獨立,但又互相關聯,構成一個有機的整體。在有條件的情況下,要進行系統的規劃和設計,留出發展空間。在教學觀念改革的基礎上,學校和學校的空間和建筑的功能布局逐步朝著集約化、集約化的發展趨勢[2]。它能夠將功能空間集中在一個建筑主體內部,與體育場館、共享功能區等空間緊密結合,形成垂直、同心化的流線式功能布局,即建筑主體由上至下分為屋頂綠化三層,基本教學與宿舍層(采光通風良好),公共教學、室內體育場館和食堂層,專業教學、圖書館和游泳館等專業場館層,該功能組織可以通過異形建筑、圍廊、同心建筑等實現功能的有效分割,或與室外公共空間的部分融合,實現多維連接。

3.1.2 空間的組合布局

在新的設計理念下,多元化的空間布局是要突破傳統的機械式的封閉式結構,使空間的有機結合和功能分區的多維度、靈活性的開放。它要求通過運動和打破墻壁的隔斷來實現更大的空間組合,從而實現全方位的實時教學和課堂教學。在實際的規劃中,可以考慮到校園的地勢、地形、用地的大小,將戶外運動空間布置在校外,而在校園的中央,則是一個小型的戶外公共空間,在體育空間的外圍,體育空間的內部,可以將教學區、居住區等,形成一個多元化的教學空間。在這樣的規劃下,其內部的交通線路應合理地加強綠地、有效地創建校園人文、全面簡化教學流動、多功能維持校園秩序。

3.2 教學樓空間組合設計

3.2.1 外觀設計

建筑立面應重視空調主機的反面效應,并合理、巧妙地布置空調器的布置和形狀。立面的設計更具創意,顏色更大膽、更夸張、更舒適、更別致的室內空間、更好地融入了環境與建筑。大學建筑的外立面要與其功能分區相結合,使其更加現代感、簡練、藝術感,在建筑結構上要避免單一化,可以利用流暢對稱的外型和突出的立體線來達到合理的組合。在門窗的設計上,應該盡量多地吸收自然光線,在建筑的顏色使用上,做到簡潔和活潑的有機結合。

3.2.2 走廊與大廳組合設計

走廊是學生在課外活動中最常用的公共空間,在設計上應突破空間封閉、使用時間集中、人流擁擠、對室內干擾大、功能單一、通風不通透等問題。既可以將外廊、庭院與外廊分隔開,局部擴大步行通道,增加行人的穿透性,增加了空間的使用,增加了走廊的多樣性,例如課間活動場所,增加了室內的采光和通風,使內外空間充分互動;又可以將外廊與外廊的有機結合,使同一年級教室、休息室、儲藏室、衛生間、教師休息室等全部連通,達到設施資源最優化配置、圍廊環境的適用性。

3.3 教室設計

中小學的教室設計要達到中小學課室的硬性規定,教室的空間容積要與教學面積相適應,達到個人使用面積的有效提高,同時要注意建筑材料(綠色)、色彩(暖色調,避免夸張和單一)、裝飾(與學科有關,更具有人文和教育價值)、燈光等方面的合理注意,從而營造出一種溫馨、舒適、放松的學習氛圍。另外,在教室的空間設計上,適當地安排一些教室,使三個教室在一個空間里,利用可移動的隔斷來實現教學活動的任意組合。

3.4 停車接送

近年來,由于汽車的普及,許多老師、父母的私家車都能直接駛入校園,這對學生的安全、管理、教學質量造成了嚴重的影響。在校園的規劃設計中,要充分考慮到機動車與非機動車的停車問題,可以考慮地面和地下停車場,實現人車分流和有序的交通流線,以減少學生的上下班時間,并根據當地相關部門的停車標準,適當增加充電樁。車輛的運輸問題可以在學校門前設置廣場,形成必要的過渡緩沖空間。公交也可以考慮與地下停車場相結合,形成一個地下室,最大限度的利用空間。地下停車場的出入口應多于兩個,以達到“一進一出、右進右出”的設計目標。

4 結語

綜上所述,在新時代背景下,新教育理念和教育形式在不斷探索和完善,中小學校的建筑設計也在進一步創新與進步,一方面要根據空間環境、土地布局以及學校規模,選擇合適老師與學生的教學接觸、學生之間的課下接觸等不同場合環境的設計構思方案。另一方面學校設計要以綠色環保為設計理念,通過對生態理念、本土資源、節能設計與環保材料以及藝術性設計的合理運用,進而給學校建筑帶來嶄新的變化,符合時代科學性與可持續發展性的要求。