平面不規則結構抗震設計策略探究

梁興濤

(山西五建集團有限公司,山西 太原 030013)

1 平面不規則結構相關概念界定

1.1 質量偏心

平面不規則結構設計中,質量偏心屬于其中重要設計概念,主要是指不同樓層中每一部分的構件截面均存在尺寸設計方面的偏差,而此偏差的出現會致使質量水平不一致[1]。一般而言,此種質量偏心類狀況主要體現在建筑時的材料質量以及性能差異兩方面,且在材料使用之時,極易受到未知因素的限制,而影響材料使用的抗震效果[2]。此外,當視建筑物內平面不規則自重為隨機變量時,那么按照概率分布規律能夠得出:受權衡質量分布均衡度不高限制,建筑平面偶然重心會隨之與地震作用力方向處于垂直朝向。

1.2 強度偏心

據相關統計資料顯示,超出70%以上的不規則平面強度會在建筑的設計及施工中被忽視,那么開展建筑抗震設計工作時,就一定要做好不同構件在不同條件設定下的屈服強度數值。當開展屈服數值確認時,設計人員需總結出平面不規則結構強度變化的規律,促使數值確認的結果能夠更具精確性[3]。為了完成上述工作目標,設計人員就必須圍繞建筑的質量以及強度偏心做好統計和管控工作,且在設計細節整理時,需對建筑物的配筋、構造、材料選取等多個環節進行標準設定和確認,避免影響后續的建筑屈服強度,從而提升建筑抗震設計質量。

1.3 剛度偏心

建筑設計及施工過程中,剛度是一項十分關鍵的參數值,對于建筑本身的強度以及抗震能力提升具有極大的影響[4]。目前建筑設計中,針對剛度進行定義時,需要從兩方面展開,其一是實際剛度偏心,其二是名義剛度偏心。前者主要是指建筑項目施工完成后,不規則建筑結構的具體荷載分布情況與詳細的位移比值,而后者則主要是指設計階段的理想模型之內,針對構件的彈性模型以及構件截面尺寸進行精確計算,所得出的設計數值[5]。此外,針對平面不規則建筑進行剛度設計時,還會受到建筑材料的性能差異、工藝流程技術操作差異以及施工穩定性變化等因素的影響,所以在設計階段就剛度進行設計時,難度較高,而剛度偏心概念的融入,可以進一步降低設計難度,為抗震設計質量提升起到幫助。

2 常見平面不規則結構抗震設計應用

2.1 四周布置剪力墻

相關技術人員在經過對大批量的數據進行調查和分析之后能夠發現,當地震災害發生時,建筑體在地殼震動的影響下,其質量位置以及原有結構空間很容易在地震影響下而出現不確定性,尤其是建筑體的角柱,在地震災害中,極其容易受到損害,繼而影響建筑后續居住使用的安全性和穩定性。造成上述問題形成的原因,主要是建筑體的角柱地震影響下出現了質量中心和剛度中心偏離情況,即前文中提到的質量偏心和剛度偏心問題,但同時在此類狀況出現以外,建筑整體結構也會于此基礎上出現扭轉反應。面對此類狀況進行處理時,就需要技術人員針對經歷地震的建筑體進行角柱的結構扭轉,其間可以在角柱周邊額外增設剪力墻,促使提升結構在扭轉反應下對抗由于地震災害所導致的角柱扭轉力,繼而提升建筑地震后的抗扭轉力和主體剛度。

2.2 中心支撐、偏心支撐

目前,為了進一步降低建筑體經歷地震后所出現的損毀率,技術人員需要全面做好建筑的中心和偏心支撐處理工作。現階段,建筑設計中比較常見的支撐方案就是雙重抗側力體系,其中包括兩種體系類型,分別是框架體系和中心支撐體系。兩種支撐體系應用下,均可顯著提升建筑體的抗側剛度,促使建筑體在地震來臨時可以高度預防非結構構件出現損毀類問題。此外,在建筑的彈性設定方面,為了進一步抵抗地震所帶來的不良影響,設計人員工作期間必須深刻認識到偏心支撐鋼筋混凝土框架的價值,才能促使該框架在建筑體抵抗地震破壞期間的抗側剛度最大化發揮出來,同時也可利用結構本身所攜帶的非彈性變形功能,高效控制建筑支撐和耗能端支撐梁的變形度,將其變形損害降至最低。

2.3 引入削能減震設計

進行建筑體的抗震設計工作時,工作人員必須在建筑結構之中提前放置一定數量的消耗地震能量的設備,如此才能在地震出現之時,將建筑結構體系的尼系數增加,同時地震能量消耗裝置的應用,也可在一定程度上將地震對于建筑既有結構的破壞性降至最低。與此同時,當建筑體所遭遇的地震等級比較高時,那么提前安裝的削能減震裝置,會自動根據地震情況轉入彈塑性狀態中,使得地震的能量被最大程度地消耗掉,促進建筑抗震性能的有效優化。現階段,建筑抗震設計中所應用的削能減震裝置的類型上,主要包括4種,分別是摩擦阻尼器、黏性流體阻尼器、屬屈服阻尼器和黏彈性阻尼器。另外,與傳統的建筑體加固處理技術相比較,將削能減震設計方案應用到平面不規則結構抗震設計中,還可以充分發揮出以下優勢:首先是能夠實現無濕作業,使得原有建筑的正常使用功能不受到設計及施工處理的影響。其次是在不改變建筑外觀基礎上提升抗震性能,降低建筑的平面不規則結構抗震設計及施工成本;再次是施工周期更短,提升抗震設計及作業能效。最后,可以進一步滿足不同需求下的建筑防震等級要求,優化建筑體抗震性能的同時,適宜性更強。

3 實際項目中的平面不規則結構抗震設計方法

3.1 項目簡述

某平面不規則高層建筑屬于民用住宅,其建筑結構主要以剪力墻為主,建筑面積為20000m2。在建筑結構分層設計上,主要以地下+地上兩種結構,其中,住宅地上建筑層數為26層,地上一樓設計為住宅物品存儲空間和物業辦公室,地下一層的使用功能設計為車庫。某項目的整體結構安全等級,設計為Ⅱ級,其中抗震防烈度設計為Ⅶ級,且基本地震加速度設定為0.10g,設計建筑整體使用年限為50年,滿足丙類建筑的抗震設計標準。

3.2 設計方案

一般而言,平面不規則建筑項目抗震設計過程中會以不同的形式呈現。其中,地震災害在呈現形式以相鄰結構碰撞為主。據統計,此類碰撞災害的發生率高居地震災害前列,占比65%以上。為了進一步預防此類災害出現,建筑抗震設計時應該重點做好防震縫的設計,借此避免因防震縫寬度較低而導致建筑結構隨之遭受更大的破壞。在上述基礎上,為了顯著提升平面不規則建筑抗震設計質量,就必須針對現有的設計方案做好相應的調整工作,具體而言應該從以下兩方面著手推進。

3.2.1 優化結構設計

對于本次工程施工項目而言,想要進一步提升建筑的整體抗震設計質量,針對既有的方案加以優化十分有必要,借此提升建筑物原本的抗震等級,提升安全性[6]。在設計方案的選擇上,目前設計人員主要給出了兩項方案,第一項是做好縫隙設置工作,將不規則的建筑平面劃分為規則性平面;第二項方案是不做縫隙設置工作,充分圍繞平面不規則的種類以及特征為核心點展開設計工作,借助科學且合理的技術結合實現設計質量的提升。但無論哪種設計方案應用,均需同步做好建筑本身的抗震設計工作,即權衡利弊做好下述工作內容。

設計人員進入項目施工現場進行實況調查,根據現狀狀況,本次項目抗震設計未超出100m不規則部分,選擇了不設縫隙結構設計方案,促使抗震設計能夠更適用于建筑本身的使用功能,提升兩者之間的協調性,并進一步優化建筑的抗震水平及標準。對于建筑超出100m不規則部分,則需要選擇設置縫隙方案,且縫隙的設計值需超出規定的標準推薦數值,借此提升建筑物本身的性能及抗震效果。

此外,設計人員還需重點針對本次項目中不規則建筑部分進行結構特點評估,不僅需結合建筑本身能夠承受的地震作用力極限值,同時還需做好偶然重心的權衡工作,其間,設計人員針對某住宅項目進行地震作用力調查發現,其位移比值為1.18<某住宅位移比值<1.20。據此,設計人員決定將建筑物評估為平面不規則結構。在調查中還發現,某住宅的結構平面凹陷已經達到50%,而超出規則平面的典型寬度也已經達到了35%,樓板的有效寬度為平面典型寬度的45%左右,上述調查數據的得出,充分表明,某住宅建筑物不符合平面典型寬度,尤其是在局部樓板的調查中發現,其呈現出了連續性的不規則特征[7]。據此,進行抗震結構方案設計時,設計人員認為,還需全面結合建筑物本身的豎向規則制定更加完善的抗震方案,且需重點控制本次施工建筑物的承載力、剛度以及豎向結構間斷,并與當前最新的行業標準相對比,最終確保建筑整體更具使用安全性,為用戶入住創設一個良好且可靠的居住環境。

3.2.2 做好結構計算

本次項目施工中,需要按照平面不規則結構抗震設計的實際要求,充分做好建筑具體結構的相關參數計算工作,為了提升計算結果的精準度,本次某住宅項目施工選用了PMSAP技術軟件,就住宅的整體結構進行了參數計算,包括樓板的局部應力,得出了相應的計算模型。計算之時,設計人員需就地下樓頂板及以上嵌固端的參數進行重點測量和統計,并做好雙向地震作用及偶然偏心對于計算結果的影響控制。結構計算完成后,主要得出如下結果。

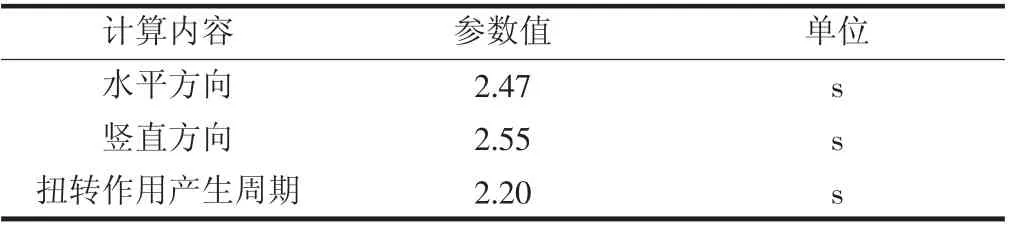

(1)在地震作用力影響下,建筑的結構很容易出現諸如豎向、水平或是扭轉變形一類的狀況,此時設計人員需對不同環節的周期值進行對應的計算。本次某住宅項目結構的計算結果如表1所示。

表1 某住宅項目結構計算結果

(2)考慮到地震作用力影響,應對水平方向位移最大值進行明確,根據實際測量結果,其位移最大值為1/1200。以建筑樓層14層為測量點,對豎向最大位移值進行分析,結果為1/1150,并且對水平方向和豎直方向的彎曲變化進行分析,相關結果在理論上符合剪力墻結構受力特征,在結構上具有一定的抗震強度。

(3)針對平面不規則結構而言,受到地震作用力影響,建筑物本身會在凹角位置發生集中變形,使得樓板出現損壞,影響結構整體安全性。本項目設計過程中,增加了兩側單元結構的剛度與強度,對相關質量偏心問題進行研究,使得不規則結構建筑在整體上趨向穩定性[8]。同時,考慮到地震造成的扭轉作用力較大,在具體設計中,增加了抗扭轉防護措施,使得局部連接構件的抗震性能提升。

4 結語

綜上所述,進行平面不規則建筑的抗震設計時,作為項目設計方,必須進入施工現場做好實況勘察,且對于設計方案的執行流程也需加以明確。與此同時,設計人員還需就現有的地質實況進行抗震設計方案的完善,促使所經手的項目抗震設計結果能夠更具規范性與合理性,從而更好地借助扭轉作用優化平面不規則建筑的抗震性能,最終提升剛度及建筑結構強度,實現建筑抗震水平的提升。