疣狀胃炎的臨床病理特征及內鏡下治療效果研究

溫春平

摘要:目的:探究疣狀胃炎(VG)的臨床病理特征及內鏡下治療效果。方法:選取醫院2020年7月~2021年7月收治的78例疣狀胃炎患者為例,均進行病理學檢驗,觀察其臨床病理形態學特征。同時利用雙色球(藍色,紅色)分組,紅色—研究組,藍色—對照組。對照組使用抗幽門螺桿菌治療,研究組在其治療基礎上使用內鏡微波治療,對比兩組患者幽門螺桿菌根除率、癥狀評分及治療效果。結果:①急性炎癥主要以發生1級較多47.44%,慢性炎癥主要以2級發生較多50.00%;上皮損傷發生在1級情況較多44.87%;血管病變發生集中在1級為52.56%;腺體萎縮發生率較少;②兩組患者治療前癥狀評分無統計學意義(P>0.05),治療1個月后,研究組患者癥狀評分(3.14±0.41)分低于對照組(3.14±0.41)分(t=32.813,P<0.05);③研究組患者Hp根除率94.87%(37/39),對照組Hp根除率74.36%(29/39),研究組更加理想(χ2=6.303,P<0.05);④治療效果研究組總有效率92.31%,顯著高于對照組71.79%(χ2=5.571,P<0.05)。結論:臨床病形態學研究發現VG疾病存在特征較多,并且在治療中選擇內鏡治療配合根除Hp治療,對患者疾病預后更加具有積極作用,值得在臨床類似疾病治療中推廣。

關鍵詞:疣狀胃炎;病理特征;內鏡治療;幽門螺桿菌;效果

疣狀胃炎(VG)是一種內鏡下呈扁平疣狀隆起、中央臍樣凹陷糜爛的胃黏膜病變,胃黏膜表面有很多疣狀或痘疹狀突起的一種慢性胃炎,病變多見于胃竇部,臨床中又被稱之為隆起糜爛性胃炎[1]。疾病發生過程中,患者會存在上腹疼痛,脹氣,反酸等一系列癥狀,嚴重影響患者身體健康,降低患者生活質量,部分患者在發病后還會存在嘔血,黑便等癥狀,少數患者沒有癥狀。盡管在形態學和組織學上具有特定變化,但是臨床癥狀與常規的慢性胃炎區別不明顯,針對該疾病需要從病理學形態學特征方面進行分析,以此與常規慢性胃炎進行區分[2]。同時需加大對該疾病的治療研究,通過有效的治療手段減少疾病發生,而治療中核心內容則以根治幽門螺桿菌(HP)為主,因為疾病發生主要是由于Hp感染造成,所以目前臨床中針對VG治療多以抗幽門螺桿菌治療,但是治療方式較為單一,經過研究發現在抗幽門螺桿菌治療對患者實施內鏡治療,可有效改善患者病癥,實現Hp根除,實現患者疾病預后[3]。基于此,研究重點納入78例VG患者(2020年7月~2021年7月),對其臨床病理學形態特征分析,實施分組治療,探究內鏡治療在VG患者治病中的臨床價值。

1資料與方法

選取醫院2020年7月~2021年7月收治的78例疣狀胃炎患者為例,均進行病理學檢驗,觀察其臨床病理學形態學特征。同時利用雙色球(藍色,紅色)分組,紅色—研究組,藍色—對照組,各39例。對照組患者男性21例,女性18例,年齡25~60歲,平均年齡(41.45±3.25)歲,體重43~72kg,平均體重(65.25±2.36)kg;研究組患者男性25例,女性15例,年齡27~62歲,平均年齡(41.61±3.33)歲,體重47~75kg,平均體重(65.38±2.44)kg。研究經醫院醫學倫理委員會同意,患者以及家屬在《知情同意書》簽字。納入標準:①年齡>18歲;②無精神性疾病;③無藥物禁忌癥;④接受臨床觀察。排除標準:①合并心腎功能損傷;②合并惡性腫瘤;③特殊性胃炎;④妊娠/哺乳期女性。

1.2方法

對所有患者均進行電子胃鏡檢查,在檢查過程中通過直視對胃黏膜糜爛處最明顯位置進行活檢獲取2~3塊,完成活檢,取出后利用甲醛溶液(10%)進行固定送檢,標本需要經石蠟包埋,連續切片以及HE染色后,通過具有豐富經驗的病理專家讀片。

對照組患者進行抗Hp治療,藥物主要阿莫西林(聯邦制藥廠有限公司,HC20150055(原HC20090039),0.25g*24s)劑量1000mg/次,3次/d;克拉霉素片(上海雅培制藥有限公司,國藥準字H20033044,250mg*8s)250mg/次,2次/d;泮托拉唑鈉腸溶片(Takeda GmbH,H20160486(原H20140659),40mg*7s)40mg/次,2次/d,上述藥物聯合使用治療2周。研究組患者使用內鏡下微波治療,治療前需要為患者進行呼吸試驗,同時檢查患者尿素酶以及相關身體指標,檢查結果滿足手術要求后,對患者進行內鏡下微波治療,此次微波治療過程中使用的儀器由南京康發微波治療研究所提供,型號為YWY-2A;使用方法,通過為患者進行活檢孔道將微波導線插入其中,與患者病灶進行接觸,治療過程中微波功率控制在50~70mA,該過程可以通過患者病灶大小進行調節,治療時間為3秒至6秒。以患者病灶發生汽化,凝固發白即可以停止治療;針對隆起較大的病灶,可以進行多次治療。時間不得超過20min,最佳為15min,兩次治療間隔時間需要超過兩周。患者手術結束后需要為其禁食處理,時間為120min,然后為患者使用流食,3天后改為半流食。手術結束后需要為患者進行胃黏膜保護處理,結合抗Hp治療,與對照組內容相似,兩組患者治療后均進行隨訪,時間為1個月。

1.3觀察指標

觀察患者臨床病理學形態學特征;治療后幽門螺桿菌根除率、癥狀評分,治療效果。

臨床病理學形態學特征判定:依據全國慢性胃炎病理診斷進行判定。

炎癥性疾病:中性粒細胞浸潤程度分級:0級—1~2個,1級—3~10個,2級—11~30個,3級>30個;上皮損傷:0級—無損傷;1級—上皮細胞壞死或者性質發生變化;2級——上皮細胞發生糜爛且脫落;血管病變:通過觀察粘膜固有層的血管出血,炎癥進行判斷。0級—血管無病變,1級—充血、水腫,2級—出血,3級—血管炎癥。腺體萎縮:依據為黏膜固有腺體減少情況進行判斷。0級,1級,2級,3級分別代表無萎縮,腺體減少1/3,腺體減少1/3~2/3,超過2/3腺體萎縮。

癥狀評分:反酸、上腹部悶脹、疼痛,噯氣。利用0~3級評分法。0分—無任何癥狀;1分—偶爾出現癥狀;2分—癥狀發生較為平常,對生活造成影響;3分—癥狀發生較為嚴重,而且日常生活中難以忍受。

Hp根除率:該指標判斷過程中需為患者進行尿素酶試驗,以此觀察清除率。

治療效果:治愈:患者隆起病灶位置全部消失,上腹部悶脹、疼痛,噯氣癥狀全部消失;有效:患者上腹部悶脹、疼痛,噯氣癥狀明顯改善且隆起病灶面積縮小75%;無效:患者隆起病灶減少低于25%,且上腹部悶脹、疼痛,噯氣癥狀沒有顯著改善甚至存在加重趨勢。

1.4統計學分析

統計學軟件版本SPSS22.0。計量資料( )表示,t檢驗,計數資料(%)表示,x2檢驗,P<0.05體現統計學意義。

2結果

2.1臨床病理學形態學特征

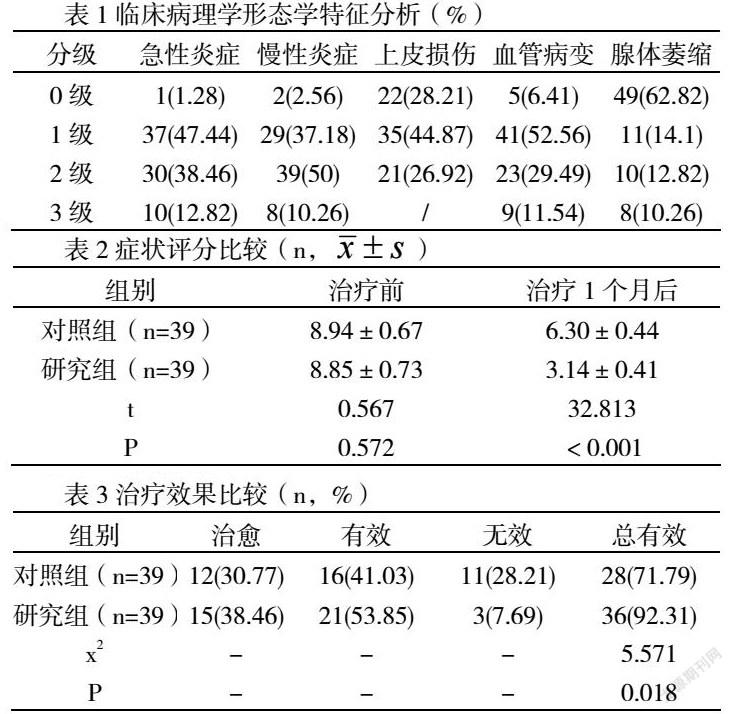

急性炎癥主要以發生1級較多(47.44%),慢性炎癥主要以2級發生較多50.00%;上皮損傷發生在1級情況較多44.87%;血管病變發生集中在1級為52.56%;腺體萎縮發生率較少,如表1

2.2癥狀評分比較

兩組患者治療前癥狀評分無統計學意義(P>0.05);治療1個月后,研究組患者癥狀評分(3.14±0.41)分低于對照組(3.14±0.41)分(t=32.813,P<0.05)見表2

2.3Hp根除率

研究組患者Hp根除率94.87%(37/39),對照組Hp根除率74.36%(29/39),研究組更加理想(χ2=6.303,P<0.05)。

2.4治療效果比較

治療效果研究組總有效率92.31%,顯著高于對照組71.79%(χ2=5.571,P<0.05)見表3

3結論

當前人們飲食習慣,生活習慣,作息習慣發生變化后導致患者消化性疾病逐漸增加,常見的例如胃部疾病,胃部疾病中VG發生率較高,對患者身體健康影響較大,如果不能及時有效針對性治療,很容易造成患者病情加重,嚴重情況下進展為癌癥。針對疾病研究發現導致疾病出現原因有三種,其一,患者在日常生活中感染Hp;其二,患者自身免疫機制較弱;其三,患者存在消化性潰瘍,消化性潰瘍發生后,患者胃酸升高,進而造成胃部炎癥因子增加,導致胃黏膜出現損傷[4]。疾病發生后其癥狀沒有特異性,主要以腹脹,腹痛,噯氣反酸等為主要表現,而該種情況與常規的普通的慢性胃炎并不能很好區分。為更好地實現疾病治療,需要針對疾病的臨床病理學形態研究,此次研究中發現VG患者通常存在急性炎癥,慢性炎癥,上皮損傷,血管病變,腺體萎縮等情況,和患者感染Hp存在密切關聯,而且患者內部炎癥反應同樣會刺激黏膜導致其細胞增生活躍進而發生增生,所以在針對疾病檢查或者診斷過程中需要加強對胃黏膜腺體病變的情況重視力度,以此防止病情加重,造成腸化生。

現階段針對VG疾病在治療過程中多以藥物治療為主,為患者使用抗Hp治療藥物通過Hp清除進一步改善患者病情病癥,但是單一的藥物治療效果并不明顯,而且長期應用藥物治療對患者機體其他組織造成影響,容易出現不良反應。隨著臨床疾病治療的深入發展,內鏡治療逐漸在VG疾病治療中廣泛應用。此次研究結果顯示,實施內鏡微波治療等研究組患者治療后一個月與對照組患者癥狀情況進行比較,發現研究組患者癥狀改善更加明顯(P<0.05)。分析原因,藥物抗Hp感染可以對炎癥進行解除,并且對病變位置進行抑制,但是由于無法徹底改善患者胃部血液循環,進而長期治療效果不理想,而內鏡下微波治療,利用微波實現局部組織作用進而提高病灶凝固水平,促進胃黏膜毛細血管擴張,進而實現血液循環改善對病變位置的代謝能力增強提高局部抵抗力,實現病變位置炎癥改善[5]。而且對比兩組患者Hp根除率,研究組患者更加理想。除此之外,研究所患者的治療有效率高于對照組,治療有效率,通過微波治療可以有效對患者內部炎癥消除改善患者的血液循環能力提高患者機體抵抗力,以此可以提升疾病治療效果。相關學者[6]在報道中以98例VG患者為例,平均分組,一組實施抗Hp治療,一組使用內鏡下微波治療,治療結果顯示,實施內鏡微波治療患者治療有效率93.88%,抗Hp治療有效率71.43%,該結果與本次研究部分結果相類似,充分證實了內鏡下微波治療在VG疾病治療中的實施價值。

綜上所述,VG患者治療過程中利用內鏡微波治療配合根除Hp治療,可顯著提高治療效果,幫助患者更好更快恢復健康,值得在臨床推廣。

參考文獻:

[1]唐道愛.慢性萎縮性胃炎內鏡與病理診斷相關性研究的Meta分析[J].中外醫療,2019,38(10):22-24.

[2]張仕菊.內鏡下高頻電凝聯合胃三聯方案治療慢性胃炎隆起糜爛型的臨床效果[J].當代醫學,2018,24(35):167-168.

[3]陳靜莉.內鏡下氬離子凝固術治療胃息肉及疣狀胃炎的臨床分析[J].世界復合醫學,2021,7(1):114-116.

[4]甘莉莉.內鏡下高頻電凝術聯合雷貝拉唑對疣狀胃炎患者的影響[J].實用中西醫結合臨床,2020,20(16):15-16.

[5]翁洋,王吉魁,趙志峰.氬離子凝固術與抗幽門螺桿菌治療成熟型疣狀胃炎的比較[J].中國醫科大學學報,2021,50(7):658-660.

[6]周和榮,李楊.內鏡下微波聯合抗幽門螺桿菌治療疣狀胃炎患者的臨床效果[J].中國醫藥科學,2021,11(3):239-241.