BRJ山口水庫右岸變形體穩定性分析與探討

王 旭

(新疆水利水電規劃設計管理局,新疆 烏魯木齊 830000)

1 區域地質概況

水庫正常蓄水位646.0m,總庫容2.22×108m3,壩高94m,電站裝機220MW,屬Ⅱ等大(2)型工程,為混凝土雙曲拱壩。

庫區位于準噶爾盆地西北邊緣與阿爾泰山南麓接壤部位,地形受構造作用控制,北東高西南低,海拔高程500~1350m,相對高差200~500m。

庫區出露地層主要為泥盆系中統阿爾泰組(D2a)灰色—灰黑色斜長片麻巖夾黑云母片巖,厚度5725m,變形體位于該巖組內。

庫壩區在區域構造上屬阿爾泰褶皺系的克蘭地槽褶皺帶內,主要發育NWW向斷裂,距離庫區較近的為科沙哈拉斷裂、沖乎爾—塔爾浪斷裂及海琉—沖乎—鹽池斷裂。樞紐場地50 年超越概率10%基巖峰值加速度0.10g,場地的地震基本烈度為Ⅶ度。

2 變形體基本地質條件

經現場地質勘察及航、衛片解譯分析,在庫區共分布二處變形體(HP1~HP2),其中:HP1 變形體位于大壩上游庫區右岸1.8~2.4km;HP2 變形體位于大壩上游右岸2.6~3.2km。變形體后緣高程775~913m,距庫水位相對高差129~267m。變形體自然坡度35°~40°,局部陡立。變形體區大多基巖裸露,巖性為斜長片麻巖夾黑云母片巖,產狀305°~325°NE∠35°~45°,走向與岸坡走向近平行,傾向坡外。

2.1 變形體成因分析

根據2015 年8 月10 日衛片的地形地貌中可看出:HP1、HP2 所在邊坡上、下游側及頂部有凹槽狀地形,形成一連續寬“U”型傾向坡外的古變形體,推測該變形體形成年代久遠,經過漫長的地質建造及風化剝蝕作用,古變形體的輪廓及變形遺跡均已模糊,地表顯示不清,因此在前期勘察過程中未發現該古變形體。

根據2016年5月12日~2019年10月2日衛片地形地貌中可看出:HP1、HP2 所在邊坡上、下游側及頂部有凹槽帶邊緣出現拉裂縫,形成一連續“U”型簸箕狀傾向坡外清晰輪廓,為古變形體產生新的復活。根據水庫2015 年11 月底~2019 年10 月庫水位曲線圖對比分析,2016年4月25~28日庫水位平均驟降速率4m/d是導致HP1、HP2古變形體產生復活的主要原因。

2.2 HP1變形體工程地質條件

該變形體位于大壩上游右岸1.8~2.4km 庫區右岸,該段河谷走向SE,為順向谷,后緣高程775~913m,距庫水位646m高差129~267m。變形體自然坡度35°~40°,局部陡立。變形體前緣長約600m,寬460m 左右。變形體表部分布有6條切深15~25m的沖溝。

巖性為斜長片麻巖夾黑云母片巖,產狀305°~325°NE∠35°~45°,走向與岸坡走向近平行,傾向坡外。巖石揉皺較強烈,片理發育。黑云母片巖中,云母含量占70%~80%,遇水極易軟化,強度低,該層是控制變形體底面的主要巖性。

主要發育NW向、NE向兩組構造:①NW向斷層:斷層延伸長多大于500m,產狀305°~325°NE∠35°~75°,帶寬0.3~1.0m,壓性,帶內主要為碎裂巖。②NE向斷層:斷層延伸長200~600m,產狀45°~80°NW/SE∠50°~70°,帶寬0.1~0.5m,壓性,帶內主要為碎裂巖。

變形體后緣頂部為單薄山脊分水嶺,無匯水面積及補給條件,主要是大氣降水形成的地表面流。變形體分布6條小沖溝,未發現有裂隙水或泉水出露。

2.2.1 變形體形態特征

根據本次地質勘察成果,該變形體位于大壩1.8~2.4km 右岸岸坡,地表自然坡度32°~45°,變形體順河長約600m,最大高差267m。前緣寬約650m、中部寬約600m、后緣順河寬約420m,在平面上呈扁平的簸箕型。

(1)后緣、側緣形態:變形體具有明顯的后緣拉裂面,呈“圈椅狀”,上游高下游低,后緣高程775~913m,后緣最大河拔333m,后緣長度約1300m。

(2)底面形態:為查明該變形體底面的分布位置,本次在變形體上Ⅰ-Ⅰ′剖面布置ZK3、ZK4 鉆孔,Ⅱ-Ⅱ′剖面布置ZK5、ZK6 鉆孔,各鉆孔揭露底面深度在15.8~16.55m 之間,變形體內巖性為斜長片麻巖夾黑云母片巖,而變形體底面巖性為黑云母片巖,厚度2.0m。

2.2.2 變形體結構特征

根據ZK3、ZK4、ZK5、ZK6 鉆孔巖芯資料及Ⅰ-Ⅰ′、Ⅱ-Ⅱ′、Ⅲ-Ⅲ′、Ⅳ-Ⅳ′、Ⅴ-Ⅴ′等工程地質剖面圖綜合分析,該變形體在垂直方向上可分為三層:

(1)變形體上盤:該變形體上盤垂直邊坡厚度11.0~20.6m,平均厚度15.8m,巖性主要為灰黑色斜長片麻巖夾黑云母片巖,其中斜長片麻巖厚度15~45m,黑云母片巖厚度2~5m,巖層產狀305°~335°NE∠30°~45°。強、弱風層厚度14~16m,物探橫波波速Vs=210~450m/s。

(2)變形體底面:根據該變形體后緣拉裂面和鉆孔巖芯揭露,變形體底面巖性為黑云母片巖,一般厚度1~3m,平均2.0m,產狀305°~325°NE∠30°~45°,片狀—鱗片狀結構,云母富集,巖質軟弱,遇水易軟化,物探橫波速度Vs=100~200m/s。

(3)變形體下盤:根據ZK3~ZK6鉆孔巖芯揭露,變形體下盤巖性為灰黑色斜長片麻巖為主,局部夾黑云母片巖,產狀305°~335°NE∠35°~45°,巖體較完整—完整,物探橫波速度Vs=700~900m/s。

2.2.3 變形體體積

(1)斷面法計算:根據1∶2000 實測地形圖,結合現場地面地質調查、鉆孔及物探測試資料、典型地質剖面圖綜合分析,HP1 變形體總面積20.3×104m2,平均厚度16.2m,總體積約為329×104m3。其中:HP1-1變形體體積為206×104m3;HP1-2變形體體積為123×104m3。

(2)CIVIL3D 三維方法計算:將6 條剖面、變形體側緣及后緣三維空間點導入CIVIL3D 軟件,根據提供的三維變形體底面確定變形體方量。計算變形體總方量為296×104m3,其中HP1-1 方量為185.1×104m3,HP1-2方量約110.9×104m3。

2.2.4 變形體物理力學性質及參數

(1)變形體巖性與結構組成。變形體上盤:巖性以斜長片麻巖為主,局部夾薄層黑云母片巖,產狀305°~325°NE∠35°~45°,局部∠50°~60°;走向與岸坡走向近平行,傾向坡外,邊坡坡高129~267m,自然坡度35°~40°。變形體底面:巖性主要為黑云母片巖,片理走向與岸坡走向近平行,傾向坡外,底面傾角35°~38°。變形體下盤:巖性主要為斜長片麻巖,產狀305°~325°NE∠35°~45°,走向與岸坡走向近平行,傾向坡外。

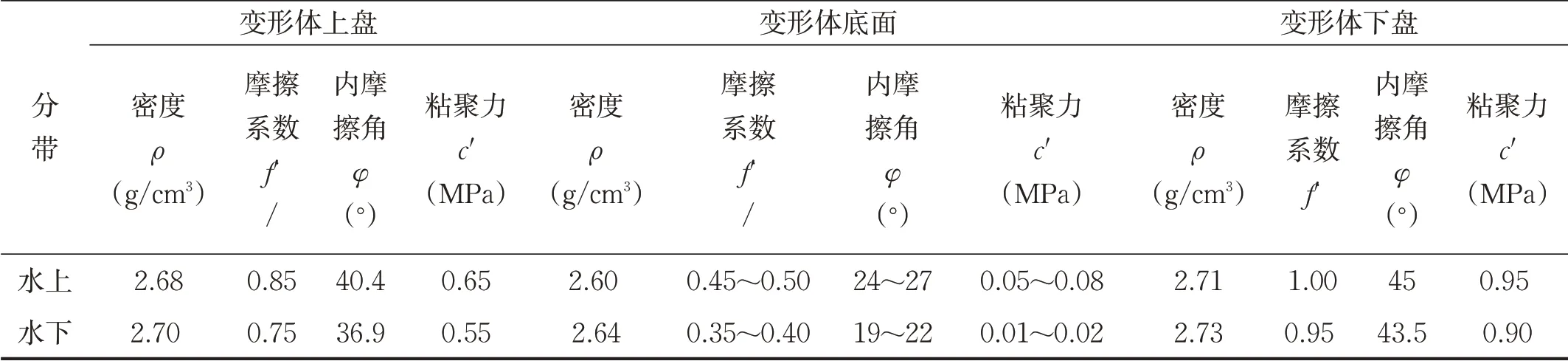

(2)變形體物理力學性質及參數。

①根據前期BRJ 山口水庫壩基巖塊、巖體原位試驗結果:巖塊天然密度2.69~2.70g/cm3,飽和密度2.72~2.80g/cm3;自然吸水率0.18%~0.24%,飽和吸水率0.21%~0.27%;單軸飽和抗壓強度55~64MPa;飽和抗剪強度C值0.8~0.9MPa,ψ值0.9~0.95。

②根據本次變形體ZK2、ZK4 及ZK6 鉆孔揭露底面黑云母片巖巖芯取樣顆分成果分析,粒徑大于80mm含量占17.3%;5~80mm 含量占69.9%;5~0.075mm 含量占11.2%;粒徑小于0.075mm含量占1.6%。結合《水利水電工程地質勘察規范》(GB50487-2008)附錄E綜合判定,該變形體底面結構面屬巖屑夾泥型。綜合分析建議:變形體HP1、HP2 底面抗剪強度,水上c′=0.05~0.08MPa,f′ =0.45~0.50;水 下c′ =0.01~0.02MPa,f′=0.35~0.40(見表1)。

表1 HP1、HP2變形體上盤、變形體底面及變形體下盤物理力學參數建議值表

2.3 HP2變形體工程地質條件

該變形體位于大壩上游右岸2.6~3.2km右岸肘狀凸岸斜坡,河流走向由近EW 轉SN 向,坡頂高程945m,河拔350m,岸坡自然坡度32°~45°,基巖多裸露。變形體平面上呈“圈椅狀”,后緣高程800m,最大河拔220m。

巖性為灰色—灰黑色斜長片麻巖夾黑云母片巖,產狀305°~335°NE∠30°~45°,巖石揉皺較強烈,巖石內片理構造發育,強、弱風化層厚度14~18m。

主要發育NW向、NE向兩組構造:①NW向斷層:斷層延伸長多大于500m,產狀305°~325°NE∠35°~75°,帶寬0.3~1.0m,壓性,帶內主要為碎裂巖及角礫巖。②NE 向斷層:斷層延伸長200~600m,產狀45°~80°NW/SE∠50°~70°,帶寬0.1~0.5m,壓性,面略彎曲,帶內主要為碎裂巖。

變形體所在岸坡為凸岸,岸坡后緣整體平直,匯水面積小,受層面影響變形體兩側分布有小洪溝,降雨大部分沿洪溝排出至河道。

2.3.1 變形體形態特征

根據本次地質勘查成果,變形體位于大壩上游河谷2.6~3.2km 段右岸,距離HP1 變形體上游側沿河距離200~800m,平面上呈扁平的簸箕型。

(1)后緣界線形態:“圈椅狀”,后緣高程650~798m,后緣最大河拔160m,后緣長度約640m。

(2)底面形態:為查明該變形體底面的分布位置,本次在變形體上Ⅰ-Ⅰ′剖面布置ZK1、ZK2 鉆孔,鉆孔揭露底面深度在28.3~34.8m之間,變形體內巖性為斜長片麻巖夾黑云母片巖,而變形體底面巖性為黑云母片巖,厚度3.0m。

2.3.2 變形體結構特征

根據ZK3、ZK1、ZK2 鉆孔巖芯資料及Ⅰ-Ⅰ′工程地質剖面圖綜合分析,該變形體在垂直方向上可分為三層:

(1)變形體上盤:該變形體上盤垂直邊坡厚度28.3~34.8m,平均厚度31.6m,巖性主要為灰黑色斜長片麻巖夾黑云母片巖,其中斜長片麻巖厚度一般26~32m,黑云母片巖厚度一般2~4m,巖層產狀305°~335°NE∠30°~45°。強、弱風層厚度14~16m,物探橫波波速Vs=250~380m/s。

(2)變形體底面:根據該變形體后緣拉裂面和鉆孔巖芯揭露,變形體底面巖性為黑云母片巖,一般厚度1~3m,平均2.0~3.0m,產狀305°~325°NE∠30°~45°,片狀—鱗片狀結構,云母富集,巖質軟弱,遇水易軟化,物探橫波速度Vs=100~200m/s。

(3)變形體下盤:根據ZK1~ZK2鉆孔巖芯揭露,變形體下盤巖性為灰黑色斜長片麻巖為主,局部夾黑云母片巖,產狀305°~335°NE∠35°~45°,巖體較完整—完整,物探橫波速度Vs=700~900m/s。

2.3.3 變形體體積

(1)斷面法計算:根據1∶2000 實測地形圖,結合現場地面地質調查、鉆孔及物探測試資料、典型地質剖面圖綜合分析,HP2 變形體總面積6.8×104m2,平均厚度31.6m,總體積約為215×104m3。

(2)CIVIL3D 三維方法計算:將3 條剖面、變形體側緣及后緣三維空間點導入CIVIL3D 軟件,根據提供的三維變形體底面確定變形體方量。計算變形體總方量為280×104m3。

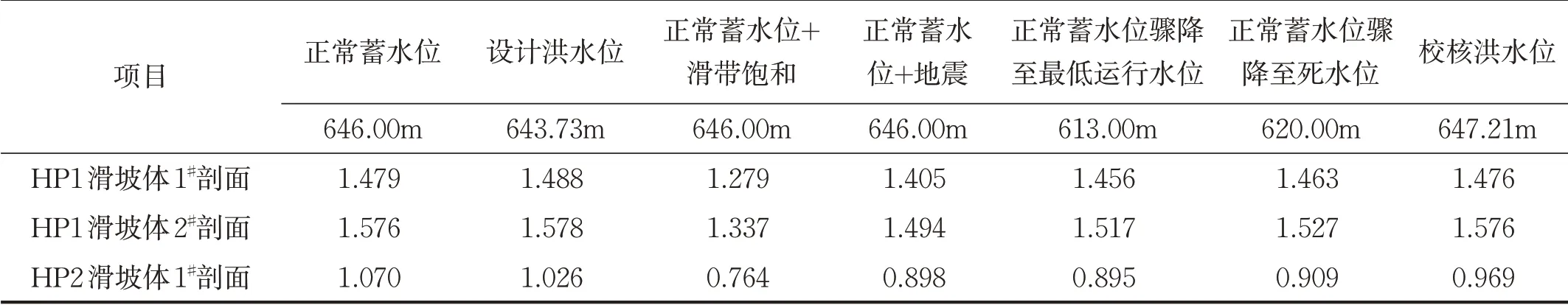

3 變形體穩定性計算

根據前述表1物理力學參數建議值,本次采用中國水科院分析軟件EMU 計算:計算擬采用三組參數,按五種工況下進行變形體穩定計算(見表2)。

表2 不同工況下變形體穩定性計算成果表

根據中國水科院分析軟件EMU計算成果:正常蓄水位工況下,HP1變形體安全系數K=1.4~1.5,處于基本穩定狀態;HP2 變形體安全系數K=1.07,處于基本穩定—變形狀態。

4 變形體的變形監測

4.1 變形體INSAR干涉雷達成果分析

本次InSAR 數據覆蓋時間段為2014 年11 月~2020 年10 月。從地表形變速率圖和沉降量曲線可以看出,各監測點沉降量變化分為三個時段:

HP1變形體2015年12月1日~2016年5月平均沉降量2.85mm/d;2016 年6 月~2018 年2 月平均沉降量0.29mm/d;2018 年2 月~2020 年10 月 平均 沉 降量0.09mm/d。表明2015 年12 月以來,HP1 變形體平均沉降速度1.08mm/d,變形體處于緩慢蠕動狀態。

HP2 變形體自2015 年12 月1 日~2017 年10 月平均沉降量0.14mm/d;2017 年10 月8 日~2018 年4 月平均沉降量0.40mm/d;2018年4月~2020年10月平均沉降量0.07mm/d。表明2015 年12 月以來,HP2 變形體平均沉降速度0.2mm/d,變形體處于緩慢蠕動狀態。

4.2 變形體現場監測成果分析

自2019年10月4日首次監測至2020年10月15日共監測8 次。依據監測成果進行分析,HP1、HP2 變形體各監測點水平位移量及垂直沉降量曲線可以看出:

(1)HP1 變形體:累計水平位移變形量為8.3~21.4mm;累計垂直沉降量為31.2~34.8mm;水平位移變形速度為0.02~0.06mm/d;垂直沉降變形速度為0.08~0.09mm/d。

(2)HP2 變形體:累計水平位移變形量為125.1~138.3mm;累計垂直沉降量為181.8~200.8mm;水平位移變形速度為0.33~0.37mm/d;垂直沉降變形速度為0.48~0.53mm/d。

2019年10月4 日以來,HP1變形體水平位移變形速度為0.02~0.06mm/d,垂直沉降變形速度為0.08~0.09mm/d。表明HP1變形體處于緩慢蠕動狀態。

2019年10月4 日以來,HP2變形體水平位移變形速度為0.33~0.37mm/d,垂直沉降變形速度為0.48~0.53mm/d。表明HP2變形體處于緩慢蠕動狀態。

5 結論與建議

(1)經現場勘察及航片、衛片資料解譯,初步查明了變形體地質背景、分布范圍、物質組成、變形特征,變形體均為一中傾順向坡結構庫岸發育的變形—彎曲型古變形體,在水庫蓄水運行水位驟降工況下,發生了復活調整變形。HP1變形體總方量約329×104m3,HP2變形體總方量約215×104m3。

(2)變形監測資料表明,2019年10月4日~16日以來,HP1 變形體水平位移上部、中部、下部變形速度0.02mm/d→0.04mm/d→0.06mm/d,說明為牽引式變形;各期監測水平位移速率0.038mm/d→0.033mm/d→0.03mm/d→0.020mm/d。可見HP1 古變形體變形趨緩、變形速率變小,處于緩慢蠕動狀態。HP2古變形體2019年10月4日~2020年10月16日以來,變形體水平位移上部、中下部變形速度由0.48mm/d→0.53mm/d,說明為牽引式變形;各期監測水平位移速率0.408mm/d→0.396mm/d→0.39mm/d→0.36mm/d。可見HP2 古變形體變形趨緩、變形速率變小,處于緩慢蠕動狀態。

(3)根據中國水科院分析軟件EMU 計算成果分析:正常蓄水位工況下,HP1 變形體安全系數K=1.4~1.5,處于基本穩定狀態;HP2變形體安全系數K=1.0~1.07,處于基本穩定—變形狀態。

(4)根據2019 年10 月~2020 年10 月INSAR 干涉雷達對變形體位移成果分析,HP1 和HP2 變形體目前處于基本穩定—變形狀態。

(5)經初步分析,水庫水位驟降是變形體變形的主要誘因,后期水庫不宜水位驟降運行。

(6)持續對HP1、HP2 變形體的現場變形監測,完善變形監測體系,升級監測系統為自動化監測,及時了解掌握變形體變形情況。

(7)針對可能的重大自然災害、庫水位驟降引起的變形體發生突發變形情況時,做好相應的工程安全防護應急預案。