黃淮南片冬小麥品種(系)主要農藝性狀和品質性狀綜合分析

齊雙麗,李 偉,魏雅紅,張文才,胡彥奇,廖平安

(1. 漯河市農業科學院,河南 漯河 462300;2. 漯河市氣象局,河南 漯河 462300;3. 舞陽縣農業技術推廣總站,河南 漯河 462400)

小麥是我國第二大口糧作物,是唯一與糧食“十三連增”保持同步的主要糧食作物,在保障我國糧食安全和推動國民經濟健康發展中具有重大作用。我國是全球氣候變化的敏感區和影響顯著區,近年來氣候變化和極端事件(自然災害、病蟲害、疫情)頻發,給農業造成嚴重的威脅。優良小麥品種(系)是糧食生產的根本,應按生態區域選育優質品種,開發小麥種植資源。在不同年份及生產條件下,分析小麥品種主要農藝性狀及品質性狀的關系及演變規律,為育種確定方向,對加快培育推廣具有突破性小麥新品種,進一步夯實國家糧食安全具有重要意義。

黃淮南片冬麥區是我國小麥的主產區和高產區,橫跨河南、安徽、江蘇、陜西4 省,常年小麥種植面積866.7 萬hm,占全國小麥種植面積的30%,該生態區適宜培育高產和優質中強筋小麥品種。國家黃淮南片冬小麥區試驗新品種(系),是研究小麥綜合特性的典型樣本,但目前對此麥區的主要農藝性狀與品質性狀的綜合分析較少。王蓉等、李立群等、付亮等、胡衛國等僅對不同年份黃淮南片品種(系)的品質性狀進行分析。張斌等和歐行奇等分別對黃淮南片麥區小麥抗赤霉病和抗倒春寒進行分析。杜曉宇等對黃淮南片新育成小麥品種(系)主要性狀的綜合性分析。

本研究以2017—2021 年國家良種聯合攻關黃淮南片水地組冬麥區38 個生產試驗參試小麥品種(系)為材料,采用描述統計、相關和偏相關分析主要農藝性狀和品質性狀的變化及相關關系,分析影響小麥產量和品質的主要性狀,通過譜系分析品種(系)間的關系及種質資源利用情況,以期為新品種(系)評價和新品種選育提供參考依據。

1 材料和方法

1.1 試驗材料

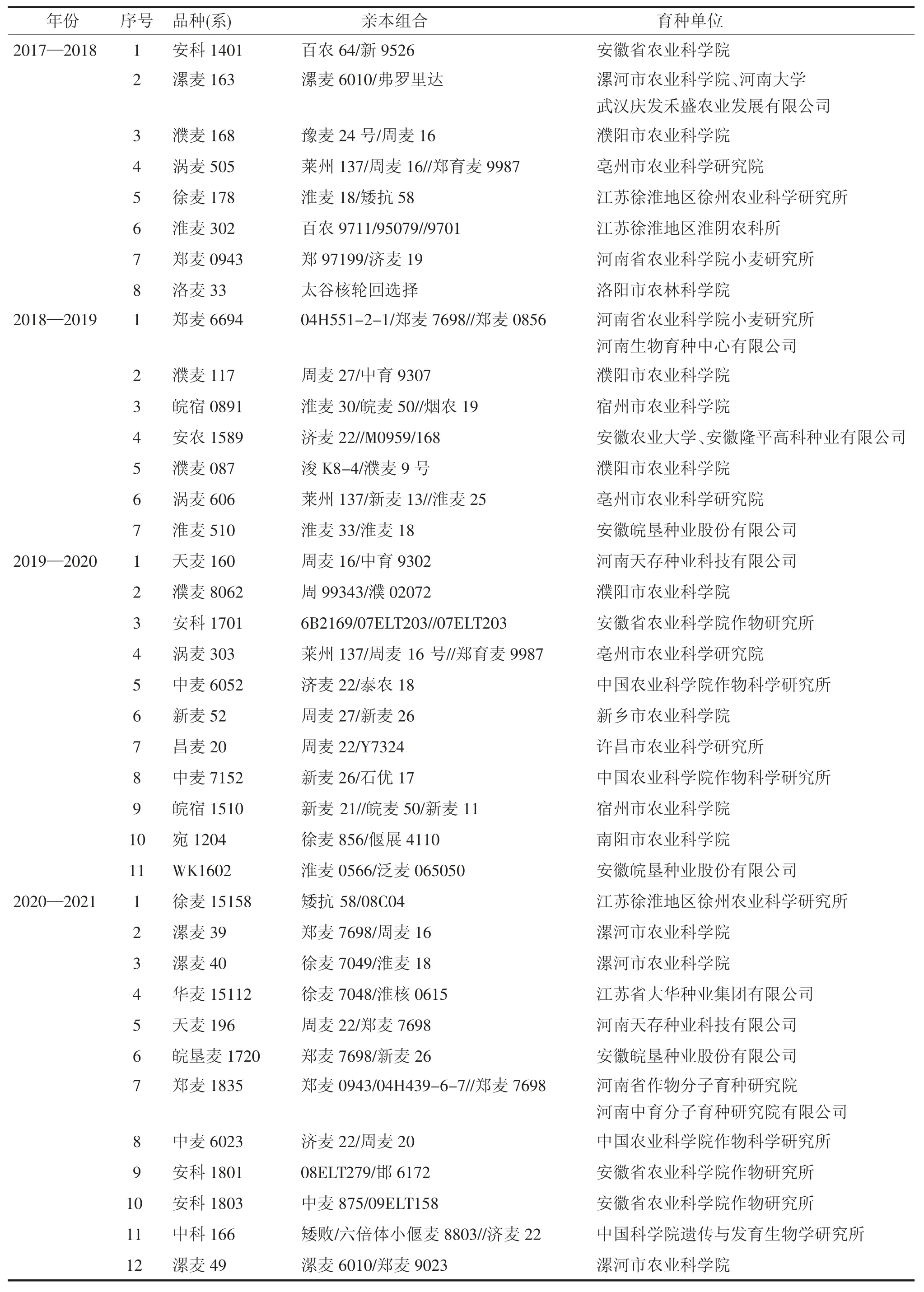

材料為2017—2021 年國家良種聯合攻關黃淮南片水地組生產試驗的38 個小麥品種(系),其中2017—2018 年參試材料8 份,2018—2019 年參試材料7 份,2019—2020 年材料11 份,2020—2021 年參試材料12 份(表1)。

表1 2017—2021 年參試小麥品種(系)

1.2 數據來源

參試的38 個小麥品種(系)主要性狀的數據來源于中國種業大數據平臺(http://202.127.42.145/bigdataNew/)以及2017—2021 年每年度國家良種聯合攻關黃淮南片生產試驗總結報告。其中生育期、株高、有效穗數、穗粒數、千粒質量、產量、抗倒伏性(以倒伏程度≤3 級或倒伏面積≤40%的試驗點比率表示)7 個農藝性狀取其平均值,蛋白質含量、濕面筋含量、穩定時間、吸水率、最大拉伸阻力和拉伸面積6 個品質性狀取最大值。

1.3 數據分析方法

利用Microsoft Excle 2010 進行數據整理及作圖,利用SPSS 25.0 進行統計描述及相關和偏相關分析軟件進行分析。

2 結果與分析

2.1 氣候條件對試驗及小麥生長發育的影響

2017—2018 年小麥從播種到收獲遇到多種惡劣天氣,播前長期陰雨導致遲播、出苗后持續干旱、春季倒春寒、灌漿期陰雨寡照及雨后高溫逼熟,造成生育期縮短,產量三要素均有所下降,產量和品質受到影響。2018—2019 年基本沒有經歷特殊災害性天氣,且病害較輕,對小麥生長發育有利,是豐產、高產的年份。2019—2020 年秋季降水偏多,屬于暖冬年份,小麥整體發育偏快,生育進程提前,但倒春寒頻發,銹病整體較重,產量三要素表現為有效穗略減或持平,穗粒數減少,千粒質量增加。2020—2021 年,越冬期大部分試點遭遇強冷寒潮天氣,返青期發生晚霜凍害,拔節至孕穗期雨水充足,田間紋枯病整體較重,灌漿期部分試點遭遇大風降雨出現倒伏,小麥生長發育期間氣象條件對小麥產生的影響整體利大于弊,對產量三要素的影響為有效穗減少,穗粒數持平或增加,千粒質量增加。

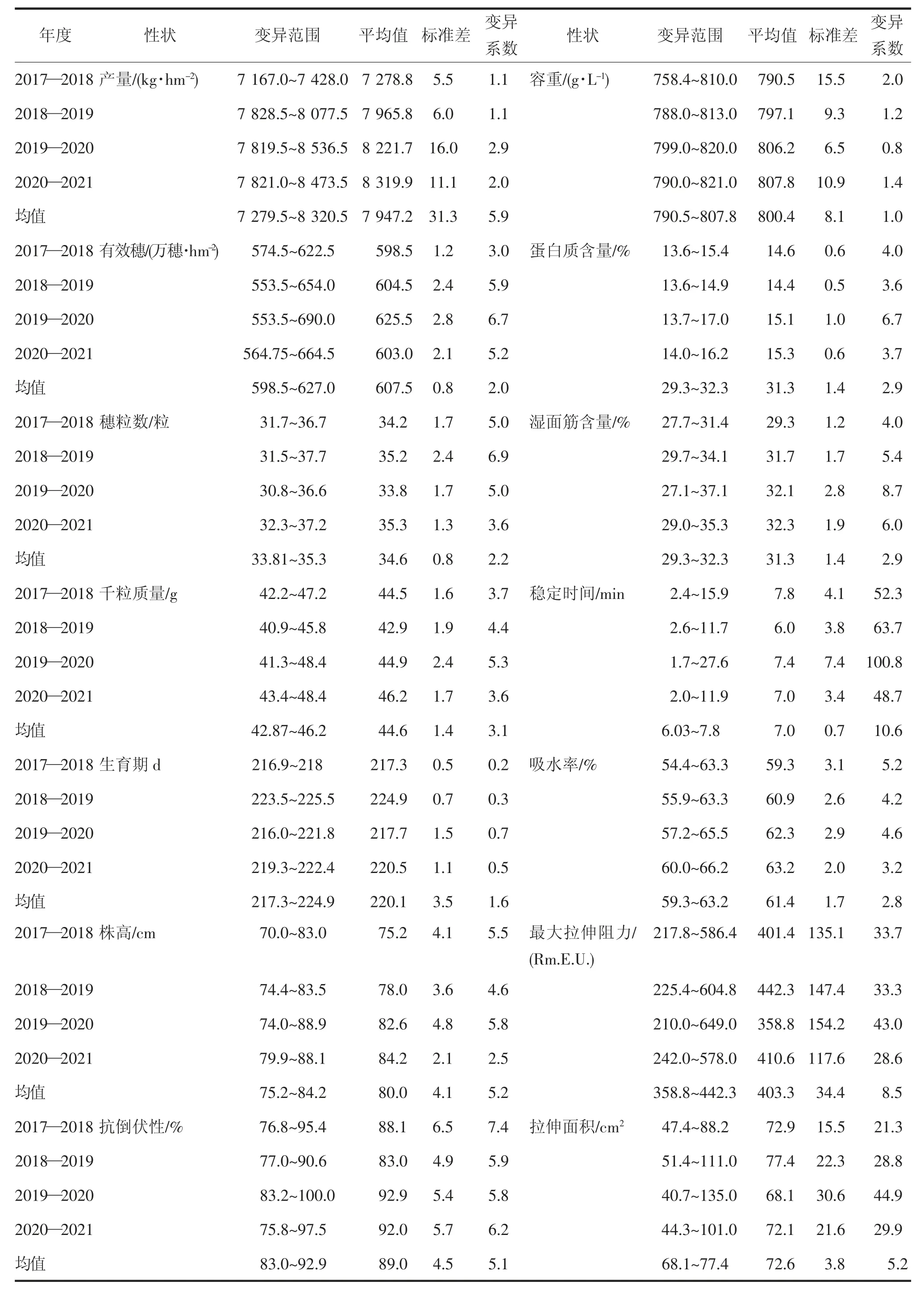

2.2 主要農藝性狀和品質性狀的變異性分析

由表2 可知,黃淮南片麥區產量水平整體較高,產量可達到7 800 kg·hm,有穗數在600 萬·hm左右,穗粒數在34 粒·穗左右,千粒質量在44 g 左右,產量三要素較為協調。38 個小麥品種(系)2017—2021 年間主要農藝性狀變異系數為平均產量>株高>非嚴倒伏點比例>有效穗>千粒質量>穗粒數>生育期。其中,產量整體呈增長趨勢,變異系數最大,表明產量易受栽培環境和氣象條件影響,遺傳力較小。株高呈上升趨勢,且變異系數較大。不同品種間生育期變異系數最小,在不同的生態條件和氣象條件下影響較小,遺傳力大。產量三要素中,穗粒數變異系數較小,在不同的環境下較容易獲得穩定遺傳。因此,通過改良變異系數較大的有效穗和千粒質量對增加小麥產量更有效。主要品質指標變異系數排序為:穩定時間>最大拉伸阻力>拉伸面積>蛋白質含量>濕面筋含量>吸水率>容重,表明品種間容重差異小,且該性狀能夠穩定遺傳,穩定時間變異系數最大,可通過改良穩定時間改善小麥品質類型。

表2 2017—2021 年參試品種(系)性狀描述統計

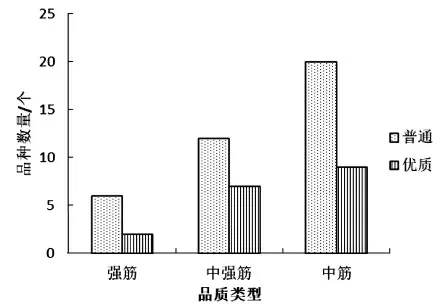

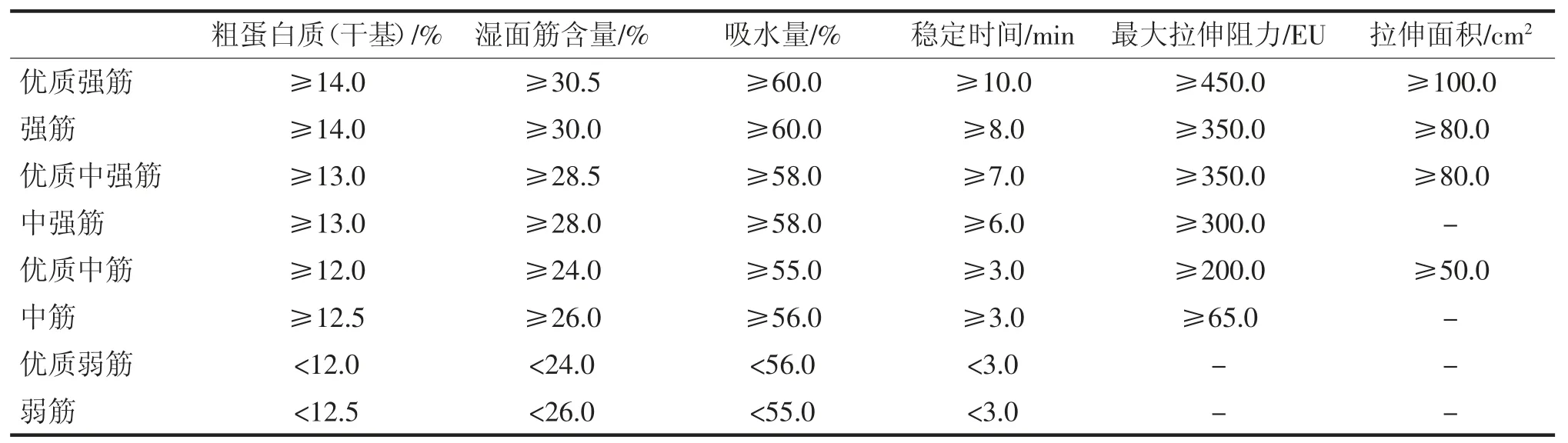

參照國家標準《小麥品種品質分類》(GB/T 17320—2013)規定,可將參試的38 個小麥品種(系)可分強筋、中強筋和中筋小麥,也可依據2017 年國家農作物品種審定委員會印發的主要農作物品種審定標準(國家級)對優質品種劃分標準,細分為優質強筋、強筋,優質中強筋、中強筋,優質中筋、中筋(表3、圖1),所占比例依次為5.3%,15.8%,18.4%,31.6%,23.7%,36.8%,優質麥占比56.3%,中筋類型占比46.0%,目前中筋麥仍是黃淮南片麥區主導類型。

圖1 參試小麥品種(系)品質類型

表3 小麥品種的品質指標

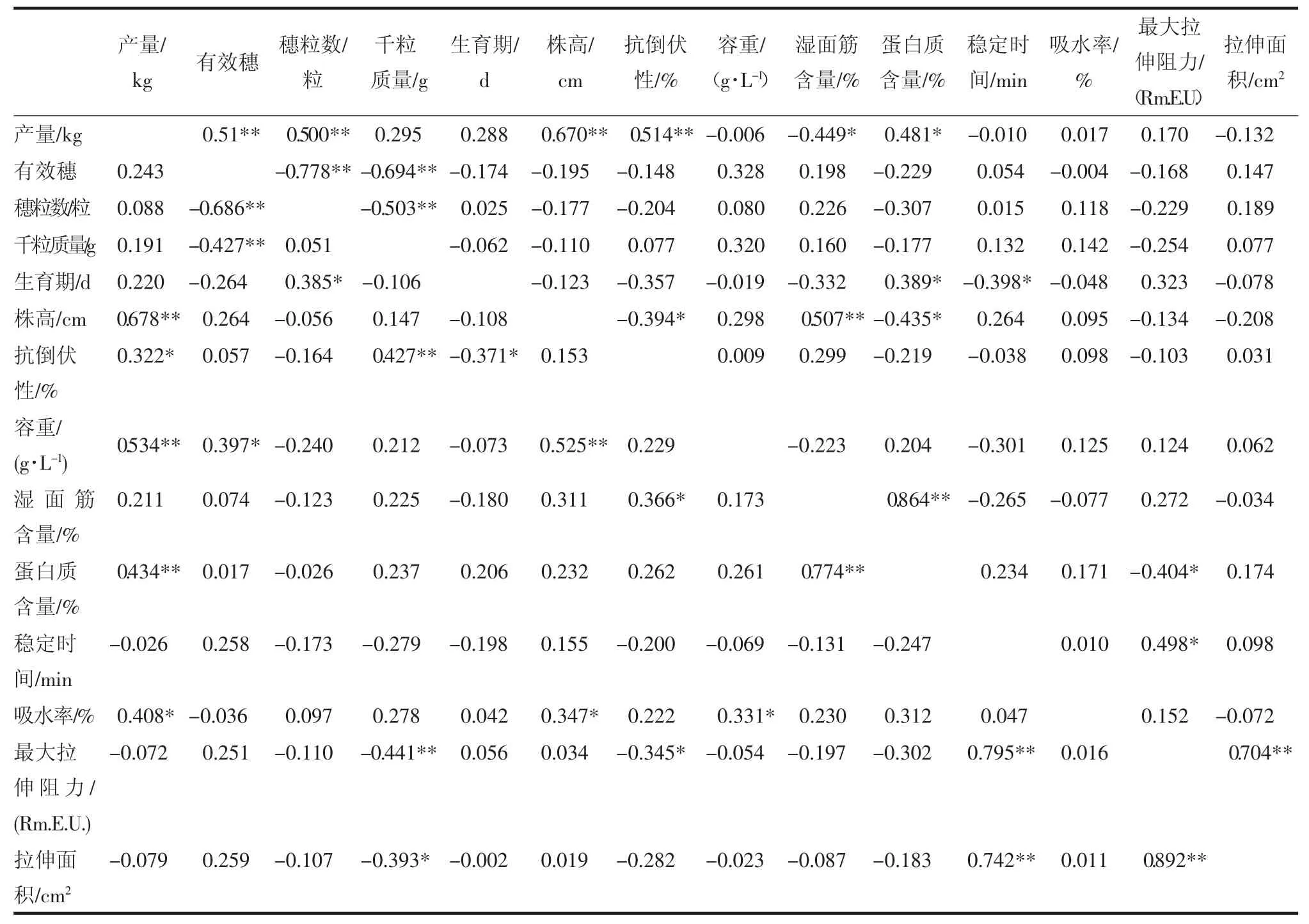

2.3 參試品種(系)主要農藝性狀、產量和品質性狀間相關和偏相關分析

對參試的小麥品種(系)進行相關性分析(表4),結果表明在與產量間的關系中,株高(=0.678)與產量達到極顯著正相關,與有效穗數和千粒質量呈正相關,這可能是隨著株高的增加在一定程度上促進了成穗數、粒質量和生物產量的增加,從而提高了產量。抗倒伏性與產量顯著相關(=0.322),抗倒伏性與千粒質量呈極顯著正相關(=0.427),小麥倒伏主要出現在灌漿期,較好的抗倒特性能夠延長灌漿時間,促進粒質量的增加,進而提高產量。品質性狀中容重(=0.534)與產量達到極顯著正相關,這可能是受到容重與有效穗(=0.397)、株高(=0.525)分別達到顯著和極顯著正相關關系的疊加促進作用影響。蛋白質含量與產量(=0.434)和濕面筋含量(=0.774)呈極顯著正相關關系,除與穗粒數呈較弱負相關外,與其他各性狀間均呈正相關關系。吸水率與產量(=0.408)、株高(=0.347)、容重(=0.331)呈顯著正相關,除與有效穗數呈較弱負相關外,與其他各性狀間均呈正相關關系。產量三要素之間,有效穗數(=-0.686)與穗粒數呈極顯著負相關,有效穗數(=-0.427)與千粒質量之間呈極顯著負相關關系,千粒質量與穗粒數之間呈較弱正相關。生育期(=-0.371)與抗倒伏性呈顯著負相關關系,與穗粒數(=0.385)呈顯著正相關關系,生育期較長的品種易形成大穗,同時也容易面臨后期倒伏的問題。

農藝性狀和品質性狀之間存在較強相關關系的有,千粒質量與最大拉伸阻力(=-0.441)及拉伸面積(=-0.393)均呈負相關關系,達到極顯著和顯著水平。抗倒伏性與品質性狀中的濕面筋含量及最大拉伸主力分別呈顯著正相關、顯著負相關關系。品質性狀之間容重(=0.331)與吸水率呈顯著正相關,濕面筋與蛋白質含量呈極顯著正相關關系,穩定時間與最大拉伸阻力(=0.795)和拉伸面積(=0.742)均呈極顯著正相關關系,最大拉伸阻力(=0.892)和拉伸面積均呈極顯著正相關關系。

為了排除其他因素的影響,真實反映2 個性狀之間關系,進一步做偏相關分析。由偏相關分析結果(表4 右上部分)表明,農藝性狀中產量與產量三要素之間均呈正相關關系,且與有效穗(=0.51)和穗粒數(=0.50)之間達到極顯著水平。產量三要素之間,有效穗與穗粒數(=-0.778)和千粒質量(=-0.694)均呈現極顯著負相關,千粒質量(=-0.503)與穗粒數呈極顯著負相關關系。株高和抗倒伏性之間呈顯著負相關,但均與產量呈顯著正相關(=0.670,0.514)。產量與濕面筋含量(=-0.449)和蛋白質含量(=0.481)均達到顯著水平,株高與濕面筋含量(=0.507)和蛋白質含量(=-0.435)的相關性分別達到極顯著和顯著水平;生育期與蛋白質含量(=0.389)和穩定時間(=-0.398)分別呈顯著正相關和負相關關系。品質性狀之間存在較強相關關系的有,濕面筋含量與蛋白質含量(=0.864)呈極顯著正相關,最大拉伸阻力與蛋白質含量和穩定時間相關性均達到顯著水平(=-0.404,0498),拉伸面積(=0.704)與最大拉伸阻力之間呈極顯著正相關關系。

表4 2017—2021 年參試小麥品種(系)的農藝和品質性狀相關和偏相關分析

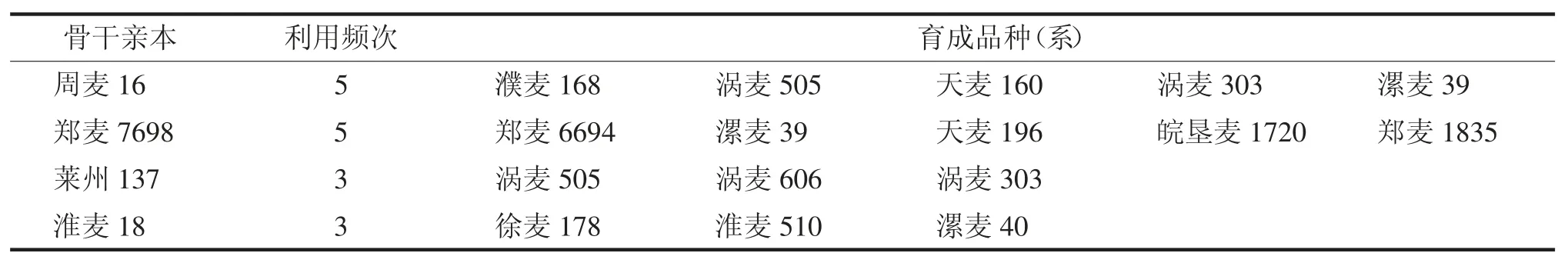

2.4 高頻使用親本統計

系譜分析對研究品種(系)間親緣關系和品種選育規律具有重要作用。由參試材料親本組合(表1)可知,除‘洛麥33’是利用太谷核輪回選擇獲得的品系外,其余37 份材料均是由品種間雜交獲得,從37份材料篩選出4 個高頻直接利用的親本(表5),其中以‘周麥16’為親本,育成‘濮麥168’、‘渦麥505’、‘天麥160’、‘渦麥303’、‘漯麥39’共5 個品種(系),占比13.51%;以‘鄭麥7698’為親本,育成‘鄭 麥6694’、‘漯 麥39’、‘天 麥196’、‘皖 墾 麥1720’、‘鄭麥1835’共5 個品種(系),占比13.51%;以‘萊州137’和‘淮麥18’為親本均育成3 個品種(系),占比8.11。綜上可知,小麥育種仍然以傳統育種手段為主,且品種遺傳基礎較為狹窄。

表5 高頻利用親本及育成品種(系)

3 結論與討論

小麥主要農藝性狀、產量及品質性狀較多,且性狀間存在著復雜的相關關系。郭鳳芝等和張華崇等分別對山東2001—2017 年、湖北2001—2020年審定小麥品種的農藝、產量和品質性狀分析表明,隨年份增加產量和有效穗呈增加趨勢,與本研究結果一致。李愛國等分別對黃淮南片2001—2012年國審小麥品種和2001—2020 年河南省審定小麥品種的產量進行分析,黃淮南片主要是有效穗和千粒質量的增加促進小麥產量的提高,千粒質量和穗粒數的增加促進河南省小麥單產的提高。產量與品質指標間也存在一定的負相關關系,本研究中產量與面團穩定時間呈較弱的負相關關系,但也有高產優質的品種(系)如研究中高產小麥品種‘中麥7152’各項品質指標達到優質強筋標準。因此,進一步改良高產品種的品質或提高優質品種的產量都是可行的。

本研究相關和偏相關分析中,株高與產量均呈極顯著正相關關系,產量與蛋白質含量,蛋白質含量與濕面筋含量,穩定時間與最大拉伸阻力,最大拉伸阻力與拉伸面積有顯著或極顯著的相關關系。茹振鋼等對黃淮麥區小麥品種的高產潛力與實現途徑分析指出,提高莖稈強度,強化穗層和葉層分離,改善株型結構,是大幅提高小麥生物產量進而提高小麥單產的重要途徑,育種家對株高的選擇開始從矮桿變為中高桿,株高每提高10 cm,小麥畝產相應增加40~50 kg。曹亞偉等指出,株高控制在70~80 cm 利于河南省小麥高產。曹延杰等分析指出,河南省小麥品種的株高大部分在80 cm 左右,已接近最適株高上限。封超年等對高產小麥株型指標體系研究指出,株高85 cm 左右,穗下節間相對長度45%以上是長江中下游小麥的理想株型。陳次娥等研究表明,株高85 cm 適合江蘇淮南麥區獲得高產。宋建民等研究表明,山東省審定的小麥品種株高75~80 cm 更容易實現穩產高產。蔣進等研究表明,適當增加株高可以提高小麥面筋質量,顯著提高面團烘烤品質。本研究中,株高與濕面筋、容重、吸水率、穩定時間成正相關關系,適當的增加株高對小麥產量和品質有正向促進作用。

品質指標中,面團穩定時間的變異系數最大(表2),這與杜曉宇等對黃淮南片2017—2019 年新育成小麥品種品質分析結果一致。這說明黃淮南片小麥面團穩定時間遺傳基礎多樣性,改良潛力大。其次是最大拉伸阻力和拉伸面積,而穩定時間又與最大拉伸阻力和拉伸面積極顯著正相關(表4)。面團穩定時間是制約小麥品質主要指標。本研究也表明,改良穩定時間對提升小麥品質類型具有重要作用。黃淮南片是培育和生產高產和優質中強筋小麥品種生態適宜區,現階段的育種目標是優質、高產、專用。本研究中38 份參試材料,優質麥占比56.3%,河南區域占44.4%>安徽區域33.3%>江蘇區域16.7%,表明優質麥種質來源廣泛。這與朱保磊等認為河南優質品種的種質資源來源狹窄,且主要來自‘小偃6號’不一致。黃淮南片麥區3 種主要品質類型中,中筋麥(占比46.0%)仍是黃淮南片麥區主導類型。

黃淮麥區跨度大,有獨特的生態條件和多樣的品種類型,種質資源豐富。由于國內育種進程加快,新品種選育仍以品種間雜交為主,種質資源集中,同質化嚴重,導致遺傳多樣性降低。宋曉霞等和李愛國等分別分析了2009—2017 年以及2017—2018年度黃淮南片參試品種(品系)系譜表明,骨干親本均是周麥系類和百農系列。本研究中38 份參試材料,其中37 份均采用傳統雜交育種手段,系譜分析表明‘周麥16’和‘鄭麥7698’為高頻利用親本,分別育成5 個品種(系)。這些高頻利用親本對提高小麥產量,保障糧食安全做出了重要貢獻,但其加工品質一般,抗病基因較為單一,這是不斷加大生產和推廣上存在的潛在風險。小麥產量和品質受多種因素綜合影響,除了外在栽培條件和氣象因素外,培育良種,豐富種質資源發現和高效利用是關鍵的內在要素。因此,利用具有優良基因的麥類近緣植物,通過物種間遠緣雜交和基因工程等手段創制新的種質資源是解決同質化問題的有效途徑。

黃淮南片麥區品質類型仍以中筋為主,優質麥資源豐富,產量水平較高,呈增長趨勢,產量變幅為7 279.5~8 320.5 kg·hm,有效穗數變幅為598.5~627.0 萬穗·hm,穗粒數變幅為33.8~35.3 粒,千粒質量變幅為42.9~46.2 g。產量三要素中,有效穗變異系數較大,說明增加有效穗數,并協調千粒質量和穗粒數之間的關系,能夠有效提高產量;生育期以220 d為宜,株高選擇以80~85 cm 為宜,適當提高株高能夠提高產量、改善品質性狀,但需兼顧莖桿強度的提高;改良面團的穩定時間是提升品種品質的關鍵因素。在今后的育種中,拓寬種質資源渠道,發掘利用優質種子資源,采用多種育種手段,聚合多種優質基因,提高綜合抗病能力,實現種質資源遺傳多樣化仍需要繼續深入研究。