活性炭對秸稈和豬糞混合厭氧發酵產生物甲烷的影響

朱佳琪,陳芳清,黃永文,熊丹偉,劉楊赟

(1.三峽大學湖北省三峽地區生態保護與治理國際聯合研究中心,湖北 宜昌 443002;

2.湖北正江環保科技有限公司,湖北 宜昌 443002)

秸稈厭氧發酵技術既能生產清潔生物能源,又能減少碳排放,是實現農作物秸稈資源化利用的有效途徑之一[1]。秸稈厭氧發酵可分為秸稈單一底物厭氧發酵和秸稈與有機廢棄物混合厭氧發酵。由于發酵基質碳含量高、氮含量相對低而出現的碳氮比失衡情況,秸稈單一底物厭氧發酵存在發酵進程緩慢、發酵效率低下等問題[2]。秸稈與其他有機廢棄物混合厭氧發酵能克服這一缺陷,平衡發酵基質營養,促進微生物群落的生長與發育,達到加快厭氧發酵的進程、提高產氣效率的目的[3,4]。秸稈厭氧發酵產生物甲烷通常利用沼氣池和發酵罐進行,這類方式存在運輸量大、殘渣處理困難的問題[5]。日本名城大學田村廣人教授研發出了在水稻田直接利用水稻秸稈進行厭氧發酵生產生物甲烷的技術(Methane gas as renewable energy at rice fields tian,GET)[6]。該技術的原理是利用特制的覆蓋膜系統和水淹條件營造厭氧環境,將發酵基質和土壤混合后進行厭氧發酵,再通過集氣裝置收集生物甲烷并加以利用。因此,該技術除了能有效解決上述問題外,還能降低生產成本、改善土壤肥力。但是,由于該技術只使用秸稈作為發酵基質,發酵進程和產率一定程度上受到了限制。在此基礎上,研發了水稻秸稈與農家有機肥田間混合厭氧發酵產甲烷的技術(Biological methane production from the mixed fermentation with rice straw and farm manure at field,BMP)[7],通過改善發酵基質的碳氮比和發酵系統微生物的組成,有效地提高了生物甲烷的產率。

秸稈田間厭氧發酵產生物甲烷由于利用水稻田農閑季節進行,厭氧發酵進程的啟動時間、產氣量、底物降解效率和發酵周期常因溫度較低而受到一定影響。加入以活性炭為代表的碳基導電材料作為添加劑被認為是一種能促進厭氧發酵進程的有效辦法[8,9]。活性炭等碳基導電材料能聚集微生物,維持有利于微生物生長的環境,同時又能促進微生物種間電子直接轉移,促進厭氧發酵進程和生物甲烷產量的提高[10-14]。上述相關研究結果均是在單一發酵基質上獲得的,由于秸稈與農家肥田間混合厭氧發酵的基質與環境明顯不同,該結果是否適用不得而知。本研究以秸稈與農家有機肥田間混合厭氧發酵產甲烷的技術原理為依據,構建了試驗用厭氧發酵裝置,以水稻秸稈和豬糞為混合發酵基質,以水稻田土壤為發酵的微生物來源,通過加入不同含量的活性炭,測定各處理發酵系統的產氣量、揮發性脂肪酸、pH、秸稈降解率等指標的變化,揭示了活性炭對水稻秸稈與豬糞混合厭氧發酵進程和產生物甲烷的作用及其相關機制,為改善水稻秸稈與豬糞田間混合厭氧發酵生產甲烷技術提供參考。

1 材料與方法

1.1 材料

水稻秸稈和土壤取自宜昌市農業科學院枝江試驗站的水稻田,豬糞取自周邊養豬場。將水稻秸稈剪成3~5 cm,所采取的秸稈、豬糞和土壤取樣風干備用。水稻秸稈、豬糞的主要特性見表1。

表1 水稻秸稈和豬糞的主要理化特性

1.2 厭氧發酵試驗

試驗在實驗室內進行,試驗用的發酵裝置包括用于填充土壤、秸稈和豬糞的厭氧發酵瓶(2 L)和應用排水法收集氣體的集氣瓶(550 mL)。厭氧發酵瓶的頂部設有取樣口和與集氣瓶連接的出口,厭氧發酵瓶和集氣瓶用橡膠導氣管連接。試驗以活性炭為添加劑,共設置6個處理,活性炭的添加量分別是為發酵基質質量的1%、2%、3%、6%、8%和0%,各記為C1、C2、C3、C4、C5和CK(對照)。每個試驗裝置為1個試驗單元,每個處理水平各包含3個重復。

在試驗開始前,每個發酵裝置以TS重量為基準,各加入120 g風干后的發酵基質(豬糞和秸稈各60 g)和80 g水稻田土壤(接種物),混合后按上述添加劑處理水平分別稱取一定量的添加劑溶于1 L去離子水中,經攪拌搖勻后加入到發酵基質中。最后密封發酵裝置,在中溫(35±1)℃下進行為期90 d的混合厭氧發酵試驗。

1.3 相關參數的測定

試驗前發酵基質特性的測定。水稻秸稈和豬糞的總固體(TS)質量分數測定采用烘箱干燥(105±5)℃恒重法測定。發酵基質的揮發性固體(VS)質量分數的測定采用馬弗爐下灼燒(550±20)℃恒重法測定。總有機質(TOC)采用重鉻酸鉀容量法測定。

產氣量和甲烷含量的測定。每5 d采用排水法和氣相色譜儀分別測定。

揮發性脂肪酸(VFAs)和pH的測定。每5 d吸取少量發酵液利用比色法測定其揮發性脂肪酸含量,同時用pH計測定pH。

秸稈含量的測定。試驗前后分別從各處理取水稻秸稈樣品,采用72%濃硫酸水解法、2 mol/L鹽酸水解法和濃硫酸法測定纖維素、半纖維素和木質素含量[15]。

1.4 數據處理

分別統計各處理在不同時間的甲烷產量、揮發性脂肪酸(VFAs)含量以及pH,分析各處理水平產氣的動態變化。以活性炭添加量為變量,累積產甲烷量、秸稈木質纖維素含量和降解率為因變量,采用SPSS 19.0軟件進行單因子方差分析,分析不同添加量的活性炭對厭氧發酵產甲烷能力和秸稈降解的影響,當單因子作用達到顯著水平時(P<0.05),采用S-N-K法進行多重比較,分析各處理之間的差異水平。

2 結果與分析

2.1 厭氧發酵系統甲烷產量、p H和揮發性脂肪酸的時間動態

厭氧發酵系統的甲烷產量、pH和揮發性脂肪酸含量隨發酵進程呈不同的動態變化格局(圖1)。各活性炭處理的甲烷產量大體呈“雙峰”變化趨勢(圖1a)。在發酵15 d后,各處理的產氣量開始迅速增加,其中C1、C2和C3處理的產甲烷速率較CK處理快,各活性炭處理(C1、C2、C3、C4和C5)在第15~20天的甲烷產量為300.21、300.13、282.49、216.55和153.33 mL,分別比CK處理(227.61 mL)提高了31.90%、31.86%、24.11%、-4.86%和-32.63%。隨后各處理在第35~40天到達第一個產甲烷高峰,各活性炭處理(C1、C2、C3、C4和C5)的第一個產甲烷峰值為478.97、497.92、549.47、405.35和427.26 mL,分別比CK處理(396.15 mL)提高了20.91%、25.69%、38.70%、2.32%和7.85%。發酵前45 d,各處理的累積甲烷產量均達到各自總累積甲烷產量的79%以上。第1次甲烷產量達到峰值后,各處理甲烷產量迅速下降,在第50天達到低點。隨后,添加活性炭的處理甲烷產量再次上升,均在第60天達到第2個峰值,以C2處理的第2個峰值最高(267.57 mL),但對照組沒有形成第2個產氣高峰。

圖1 添加活性炭對厭氧發酵系統甲烷產量、p H和揮發性脂肪酸的影響

各處理的pH呈“單谷”變化趨勢(圖1b)。隨著發酵時間的延長,各處理pH先下降,至第15天達到最低點,其后迅速上升,CK組pH在第35天達到最高點(7.32),活性炭添加劑組均在第40天達到最高點,隨后各處理pH在7.18~7.29波動。各處理pH最低點變化為5.78~5.90;最高點為7.32~7.39。

各處理的VFAs濃度均呈“單峰”變化趨勢(圖1c)。各活性炭處理VFAs含量峰值隨活性炭添加量的增加呈下降趨勢,各活性炭處理以C1處理峰值最高(2 977.29 mg/L),其余活性炭處理VFAs濃度峰值均低于CK處理(2 865.21 mg/L),并且CK處理到達峰值的時間明顯晚于各活性炭處理。15 d后,各處理VFAs濃度總體呈下降趨勢,并在45 d后保持在較低水平(299.17~657.04 mg/L)波動。

2.2 活性炭對甲烷產量的影響

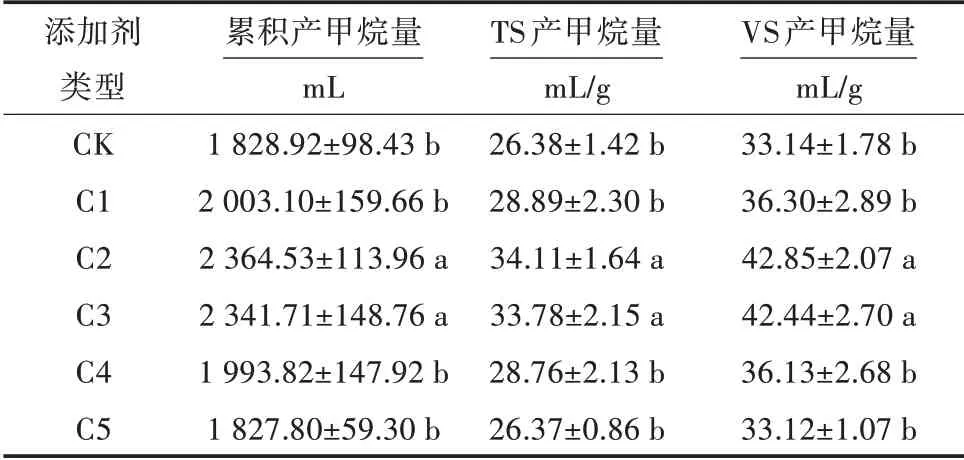

活性炭的加入對混合厭氧發酵甲烷產量有顯著影響(P<0.05)(表2)。累積產甲烷量隨活性炭添加量的增加呈先上升后下降的趨勢。C2和C3處理對水稻秸稈與豬糞混合厭氧發酵產甲烷能力具有顯著促進作用(P<0.05),與CK處理相比,C2和C3處理累積產甲烷量分別提高了29.29%和28.04%。C1、C4和C5處理對累積產甲烷量無顯著影響(P>0.05),累積產甲烷量相比CK處理分別提高了9.52%、9.02%和-0.06%。

表2 各處理的累積產甲烷量和TS、VS產甲烷量

2.3 活性炭對秸稈木質纖維素降解的作用

活性炭對總木質纖維素、纖維素和半纖維素的降解有顯著影響,但對木質素降解的影響不顯著(表3)。活性炭的加入能顯著提高秸稈中總木質纖維素的降解率(P<0.05),C1、C2、C3、C4和C5處理的總木質纖維素降解率分別為(22.20±6.11)%、(26.38±2.46)%、(29.57±2.59)%、(24.35±5.04)%和(22.75±4.21)%,與對照組相比,分別上升了69.47%、101.47%、125.73%、85.88%和73.66%。各活性炭添加劑組的纖維素降解率與對照組相比均有顯著性上升(P<0.05),半纖維素降解率僅在C2和C3處理中存在顯著性上升(P<0.05)。各處理以C3處理的降解效果最好,總木質纖維素降解率為(29.57±2.59)%,纖維素、半纖維素、木質素的降解率分別為(45.35±4.42)%、(34.09±5.39)%、(-20.98±5.46)%。

表3 各處理對秸稈降解的影響 (單位:%)

3 討論

3.1 活性炭對厭氧發酵系統產甲烷進程的影響

活性炭等碳基導電材料的添加是提高厭氧發酵產甲烷能力的一種重要手段。活性炭的添加首先會對厭氧發酵進程產生影響。厭氧發酵一般分為3個階段,水解階段、酸化階段和產甲烷階段[16]。在水解階段,厭氧菌將復雜的有機物分解成分子量較小的氨基酸、可溶性單糖、甘油與脂肪酸,此時厭氧發酵系統產甲烷效率低,VFAs含量開始升高,同時pH開始下降。酸化階段,在產氫產乙酸菌的作用下,第一階段的中間產物如醇類和脂肪酸轉化為乙酸、氫和二氧化碳等,此時VFAs含量上升至峰值,pH繼續下降,同時甲烷產量開始上升。在產甲烷階段,產甲烷菌將乙酸等簡單有機物分解成甲烷和二氧化碳,二氧化碳在氫氣的作用下還原成甲烷,此時的厭氧發酵系統產甲烷效率高,且VFAs含量由于產甲烷菌的利用而逐漸下降,pH開始上升。VFAs是秸稈厭氧發酵過程中反映微生物代謝的一個重要中間產物,其濃度變化、積累情況,均可體現水解、產氫產乙酸、產甲烷各階段的底物轉化速率情況[17]。pH的變化對產酸菌與產甲烷菌影響較大,產酸菌適應的pH為5~8,而產甲烷菌適應的pH范圍較窄,為6.8~7.4。本研究中,在發酵前15 d,VFAs含量上升至峰值,同時甲烷產量處于較低水平,表明此時厭氧發酵系統處于水解和酸化階段。15 d后,甲烷產量大幅上升,VFAs含量呈下降趨勢,表明此時厭氧發酵系統處于高效產甲烷階段。同時,整個厭氧發酵過程的pH均保持在產甲烷菌適宜的范圍內。各處理各時期甲烷產量、VFAs含量變化與3階段理論基本一致,其不同主要在于各處理甲烷產量和VFAs含量峰值的大小和出現時間。甲烷產量方面,各活性炭處理峰值大小均高于CK處理,VFAs含量方面,峰值出現的時間均早于CK處理。

活性炭由許多呈石墨型的層狀結構微晶不規則地集合而成,具有多孔、比表面積大的結構,能夠吸附發酵液中微生物的有害抑制物(如NH3、氫氧化銨、硫化物等),加快產甲烷菌對乙酸等的轉化,同時為微生物的富集創造了環境,促進微生物種間直接電子轉移,提高厭氧發酵系統產甲烷能力[18-21]。活性炭能促進互營VFAs氧化細菌(Gelria和Syntrophomonas)以及與種間直接電子傳遞相關的微生物(Geobacter和Methanosarcina)的富集,達到加速底物分解、提高產甲烷能力的目的[22]。因此,活性炭的加入對水稻秸稈與豬糞混合厭氧發酵進程的作用主要體現在提高微生物活性以加快厭氧發酵進程和提高反應程度[23]。但不同添加量的活性炭對厭氧發酵進程的促進作用有差異。Yan等[24]研究了活性炭對厭氧發酵系統產甲烷的作用,發現活性炭添加量在0.125~2.000 g/L,產甲烷速率與活性炭添加量呈正相關。本研究中,活性炭對厭氧發酵的促進作用隨添加量的增加呈先上升后下降的趨勢,以C3處理促進作用最佳。發酵初期C1、C2和C3處理的VFAs含量上升速率、產甲烷速率均比CK處理高,VFAs含量開始下降的時間較CK處理提前,產甲烷峰值大小均高于CK處理。可以看出,在厭氧發酵系統中加入適量活性炭能加速微生物對底物的利用,加快厭氧發酵進程和提高反應程度。

3.2 活性炭對厭氧發酵系統產甲烷能力的影響

活性炭等碳基導電材料的添加一般能促進厭氧發酵甲烷產量,但活性炭的添加量也有適宜范圍,活性炭添加量太低和太高,促進效果均不顯著,過高濃度的活性炭會降低厭氧發酵系統產生物甲烷的能力。秦向東等[25]研究了活性炭對雜交狼尾草厭氧發酵的影響,發現活性炭添加量僅在1.6 g/L時甲烷產量略有升高(1.34%),當添加量為2.0~8.0 g/L時,厭氧發酵系統產氣量隨著活性炭添加量的增加而減少。Pallavi等[26]研究發現,在高溫條件下小麥殼與污泥混合厭氧發酵,總產氣量隨著顆粒活性炭濃度的增加而降低,當添加量高于30 g/L時,其總產氣量低于對照組。本研究中活性炭的添加量分別為發酵基質質量的1%、2%、3%、6%和8%。結果表明,當活性炭添加量為發酵基質質量的2%時產甲烷促進效果最好。然而,隨著添加量的增加,其促進效果呈減弱的趨勢。其原因可能與活性炭添加對厭氧發酵系統中微生物群落結構與功能的影響有關。在一定添加量范圍內,活性炭可以為微生物群落提供適宜的微生態環境,促進厭氧發酵微生物系統的形成與活動[27]。但是,當活性炭添加量增加到一定程度時,由于厭氧發酵系統中可利用的營養物質有限,微生物數量的急劇增加并不會引起生物甲烷產量同步增長,反而會因微生物間的競爭作用一定程度影響到生物甲烷產量[28]。

3.3 活性炭對厭氧發酵系統秸稈降解的影響

水稻秸稈中木質纖維素主要由纖維素、半纖維素和木質素組成,厭氧發酵所產生物甲烷來自于水稻秸稈木質纖維素中碳的分解與轉化[29]。伴隨著厭氧發酵進程,秸稈的纖維素和半纖維素含量大幅降低,而木質素因降解困難,其在木質纖維素含量中所占比例反而略有升高[30]。甘榮等[31]研究了活性炭在中高溫條件下對玉米秸稈厭氧發酵的影響,發現添加5 g/L活性炭使秸稈纖維素、半纖維素降解率分別提高了63%和56%。本研究中,活性炭的添加能顯著促進秸稈中總木質纖維素的降解,其中對秸稈中纖維素降解率有顯著影響,對半纖維素降解率的影響僅在C2和C3處理能達到顯著性,而對木質素降解率無顯著性影響。活性炭的添加對木質纖維素降解的促進作用,可能是由于活性炭吸附菌群后,改變了菌群數量和種類,富集強化了水解菌和產甲烷菌,從而提高秸稈降解率。

厭氧發酵中木質纖維素的降解程度與厭氧發酵系統產甲烷能力有直接的關系,本研究以豬糞和秸稈為發酵基質,通過添加活性炭來促進秸稈的降解和提高生物甲烷的產量。試驗中秸稈木質纖維素的降解和厭氧發酵系統產甲烷性能的變化是趨同的。各處理秸稈總木質纖維素降解率越高,其累積甲烷產量也就越高。各處理中以C2和C3處理總木質纖維素降解率最高,分別為26.38%和29.57%,比對照提高了101.47%和125.73%,其累積甲烷產量也因此分別比對照組提高了29.29%和28.04%。該結果與已有的相關研究結果一致[32]。

本研究在實驗室水平測試了活性炭對豬糞和秸稈混合厭氧發酵產生物甲烷的作用。在田間試驗與生產中,考慮到應用成本,可利用生物炭來取代進行。生物炭一般是由植物根莖、木屑、秸稈等加工而成的一種多孔炭,常被用做常規炭質材料(如活性炭、碳納米管和氧化石墨烯)的替代品[33]。其平均全碳含量達到64%,平均比表面積為124.83 m2/g。因此生物炭作為外源添加物對厭氧發酵產甲烷能力同樣具有促進作用[34,35]。今后將進一步研究生物炭作為添加劑用于田間厭氧發酵產生物甲烷的可行性,以促進水稻秸稈與農家有機肥混合厭氧發酵產生物甲烷技術的推廣與應用。

4 結論

活性炭的添加能調控厭氧發酵進程。添加量在1%~3%能加快厭氧發酵進程,并且能夠維持厭氧發酵產甲烷系統的pH保持在6.76~7.39。添加適量的活性炭對秸稈與豬糞混合厭氧發酵系統產甲烷能力有顯著的促進作用,在2%活性炭添加量的條件下促進效應最為顯著,其累積甲烷產量與對照組相比提高了29.29%。活性炭的添加還能促進纖維素和半纖維素的降解。添加量在3%時對秸稈的降解作用最好,總木質纖維素降解率達到29.57%。