生態美學視角下建筑與城市環境關系探析

曲沭同,劉松茯

(哈爾濱工業大學建筑學院,黑龍江 哈爾濱 150000)

0 引言

自從信息革命以來,人類進入了信息互聯和網絡時代,技術的飛速發展帶來了人們生活方式的變革,人類在發展進程中忽略了自然的承受能力從而引發了生態危機。社會和學者開始思考人類究竟應該如何與自然相處。

建筑是人類活動的載體,現代主義建筑曾經風靡全球,但是它在發展過程中忽視了社會中復雜的多元的文化,具有地域特色的城市文化、社會形態、歷史痕跡等人們對生活的多元化需求被省略了,大量同質化、普遍化的建筑形態在世界各處拔地而起,而這與人類和社會的發展顯然是相違背的。現代主義建筑對環境和自然的忽視隨著生態危機的加劇也開始受到批判。生態美學的出現,為人類反思與社會、自然關系提供了一個新的視角。

城市環境是建筑賴以生存的基礎,無論是原始社會時期的穴居還是當代社會的高樓大廈,都是人類作為生物對周圍生存環境進行探索的本能產物。建筑與城市之間的和諧共生、功能適應和動態互補關系,滲透著深刻的生態美學意蘊。

1 生態美學與建筑

1.1 生態美學概念

生態美學關注的是人與自然環境的審美關系,人與社會、自然環境和自身的關系類型,是當代生態危機影響下產生的新的存在觀。生態美學跳出了主客體二元對立的審美思維,它以相互關系為審美對象,認為協調統一是美學的最高形態,它既包含現實層面的協調也包含精神層面的協調。生態美學從對人與自然的審美關系入手,對人與社會、人與世界、人與自我等多重審美關系進行探討,最終致力于對人類存在狀態的改善,其目的是在人類社會建立順應生態發展規律的存在狀態[1]。

1.2 生態美學對建筑學的影響

幾千年來,人們在自然的基礎上建構自身的社會和文明,形成了形態各異的城市或村莊。建筑作為人類活動的印跡,始終映射著人類社會的變化,同時促進自然和社會的發展變革,建筑可以看作自然與社會的物化。20世紀的生態危機席卷全球,人們普遍開始意識到,過去以人類為中心的發展思維將自然與社會以不合適的方式組合在一起,人們利用集體的名義,用技術和科技對自然進行占有和掠奪,超出了自然能夠承受的范圍,從而使生態危機日漸嚴重,甚至威脅到人類的生存。對生態意識的反思使人們意識到,對自然、社會和技術之間利用形式的不合理,人們需要重新審視人類的知識和經驗,采取行動以合理的利用形式投入時代的變革中。

生態美學視角下,建筑活動應與自然協調共生。這個新的美學意識帶領建筑走出了人類中心論的傳統建筑觀,邁向以自然價值為核心的生態建筑觀。自然包含自然環境和人工環境。建筑和城市是人工環境的主要構成要素。生態美學要求人們尊重自然,保護自然,以生態利益為人類總體利益,實現人類未來的可持續發展。生態美學的協調統一有三個表現特征:和諧共生、功能適應和動態互補,當建筑遵循生態美學規律發展,建筑與城市環境之間的關系不自覺的得到了提升,促使城市發展邁向一個全新的時代。

2 建筑與城市的和諧共生關系

和諧共生是生態美學的主要表現之一。建筑通過模仿自然、形體消隱和文化隱喻實現與城市和諧共生。

2.1 模仿自然

自然中的山體意味著優美的視覺景色,幽謐放松的環境,和引人攀登征服的精神力量。對自然的模仿不僅僅是在形體層面,也包含其復雜的關系網絡和生存環境。坂茂設計的富士山世界遺產中心,用倒置的富士山形體的觀景筒來表達富士山的自然內涵、文化內涵和精神內涵。2013年,富士山被聯合國教科文組織評為世界文化遺產,靜岡縣決定建造遺產中心將富士山悠久的文化傳播和傳承。

富士山遺產中心的觀景臺是一個包裹在圓錐體積內的巨大的螺旋形斜坡,外面覆蓋富士山柏木制成的結構網柵,圓錐體在螺旋斜坡外面在水面中反射,像海中的山鏡,與之形成對稱和寧靜的關系,水中的倒影構成了富士山的意象,與遠處的富士山相映成趣(見圖1)。圓錐內部設有觀景大廳,參觀者可以通過攀爬193 m高的斜坡直達觀景塔的頂端,在行為和文化的雙重層面象征著人們攀登上富士山。圓錐體及內部的螺旋樓梯,是坂茂對富士山整體文化的再現。參觀者向上的參觀體驗是對富士山攀登者攀登體驗的再現,頂層的巨大觀景窗口是對富士山山頂美麗景色的再現,圓錐體面前的水池,可以倒映出圓錐的形象,表達同富士山同樣的寧靜和對稱的精神(見圖2,圖3),水池也作為建筑內部空調的熱源,是富士山上的水循環的再現。坂茂利用這個圓錐體對富士山形象的模仿,將富士山的文化精神、藝術氣質和對環境調節的重要貢獻巧妙的再現于人們眼前[2]。

2.2 形體消隱

建筑通過形體消失的方式,最小程度的維持了當前環境狀態,最大程度地保護環境不被破壞,與環境和諧共生。荷蘭的比斯博斯博物館,通過埋入地下隱藏體量的方式,保護了環境的視覺完整性。博物館的舊區和新區都埋入地下,屋頂覆蓋著草地,為整體增添了生態價值,建筑形體與環境共同組成一件雕塑作品,看起來像是陸地藝術,同時也融入在周圍的景觀中(見圖4)。為了最大程度地減少能耗,立面裝有特殊工藝的耐熱玻璃,綠色屋頂可作為額外的隔熱材料和熱緩沖器。冬季,生物質爐通過地板采暖將建筑物保持在合適的溫度;夏季,來自河流的水流經同一根管道為建筑物降溫。由于城市積極推動環境保護,20世紀 已經消失的魚類目前已經慢慢回歸。博物館室內與外界連通的池塘暗示著這一變化(見圖5),屋頂的山坡為動植物的生存提供了土壤,隨著時間的變化,景色隨之改變,參觀者還可以看到鴨子誘餌,由柳樹和蘆葦制成的小屋以及海貍小屋,游客每次都可以體驗到不同外觀的博物館和生動的自然活動,在城市中仿佛置身自然。

2.3 文化隱喻

城市是文化的載體,人類文明的發展在城市中聚集沉淀,同時人類沉浸在城市建筑空間之中。文化與建筑共同構筑表達著城市的性格。因此建筑空間對城市和居民有著高度的責任,而文化參與的責任更是尤為重要。建筑在城市文化中的定位和貢獻對城市發展有重要影響。BIG事務所設計的丹麥戰爭掩體博物館很好的平衡了建筑遺址、戰爭記憶、海灘自然景觀和新建文化綜合體之間的關系。博物館毗鄰二戰時期德國建造的3.5 m厚的混凝土掩體,用來容納德軍退役戰艦中回收的炮塔,但是還未建成德軍已宣布投降(見圖6)。

新的博物館埋入沙丘,突出顯眼厚重的掩體,并將其切開“口子”作為人和光線進入的通道(見圖7)。隱身的形體和切開的裂口以簡單但有震撼力的表達了對掩體的尊重,對二戰記憶的反思和對新文化綜合體的期待。“裂口”形成的中央共享廳是一個明亮的、集中的、開放的場所,喚起人們對戰爭記憶的反思和對新文化場所的共情,并將陽光引入建筑內部,博物館像沙丘中的開放綠洲一樣融入其中。掩體仍然是不那么遙遠的黑暗遺產的唯一地標。新的博物館帶來了獨一無二的建筑體驗,在暴力、驚贊和戲劇性之間相互展現和隱藏。

3 建筑與城市的功能適應關系

自然環境中的運作方式是“適者生存”,即對該環境適應的物體才能在該環境中生存,同樣的原則對人工環境也適用。從生態美學的視角來看,人類環境的任何事物,應如同自然環境中一樣,不是孤立的存在,而是與周邊環境的功能相互適應。建筑通過自調節、自適應、自循環的方式與城市形成協調的關系[3]。

3.1 生態表皮的自調節

自然環境中的生態系統可以通過自我調節的能力達到具有適應性的穩定狀態。生態表皮是今年來應用較廣的建筑技術,表皮利用信息化技術和新材料的輔助,幫助建筑實現自我調節以與城市環境、文化相適應。

荷蘭埃因霍溫理工大學校園內的Atlas教學樓改造后,建筑呈現出智能、高效、節能、便捷和互動的狀態。Atlas出色的智能設計體現在立面玻璃幕墻和照明系統的智能控制上。由高度絕緣的三層玻璃和帶有高科技涂層的內部遮陽簾組成,白天將熱量隔絕在外,在晚上提供額外的隔熱效果。在智能系統的控制下,夜晚時幕墻會自動打開進行“夜間沖洗”,保證建筑內部擁有良好的空氣環境。在夏夜,落地窗向外滑動,為建筑物提供涼爽和自然通風(見圖8)。它是一個開放系統,允許特定開發的應用程序進行控制:用戶可以通過應用程序自行調整燈光設置或室溫,或預訂會議室(見圖9)。應用程序中的數據被收集作為學術研究的基礎數據,樓內兩個學院的實驗室用這些數據研究光線在荷蘭冬季陰霾天氣帶來的冬季抑郁癥的緩解作用。使用者、自然和建筑之間相互作用相互適應,共同組成了舒適健康的建筑空間環境[4]。

3.2 智能技術的自適應

自適應是生態系統的突出能力,它表明系統與外部環境產生積極的相互作用和相互適應的過程。智能技術為建筑實現生態化功能提供了可能性,它有助于克服傳統城市發展的局限性,傳統城市發展往往單獨管理城市基礎設施系統,而負責任的參與者之間沒有真正的整合。利用云計算、物聯網或開放數據等數字技術的幫助,城市中的不同利益相關者能夠產生聯系。

柏林智能立方體建筑開創性的采用智能辦公技術。建筑圍繞柏林主要火車站的新興市區,是歐洲城市振興總體規劃的一個組成部分。作為柏林新興的公共空間之一,場地為這個展示可持續性、設計、數字化和舒適度方面最新進展的新地標提供了理想的環境。建筑輪廓為柏林提供了新的天際線,同時探索與周邊的歷史和自然環境互動新方式:它四面的玻璃幕反射了場地和環境,內部空間與繁忙的廣場形成對話,加強了建筑與城市的聯系(見圖10~圖12)。建筑內采用智能大腦技術,該技術連接了辦公樓的各個智能系統,控制內部能量的流動和消耗可以盡可能的被優化,從而產生一個既自學又高效的建筑。通過這種方式,建筑和它的用戶進入了一種相互學習的相互作用。建筑學會適應用戶的喜好,而用戶可以根據自己的愿望和需求控制和調整建筑的設置。

3.3 空間內部的自循環

自循環是生態系統維持穩定運轉的重要能力。建筑空間內部時刻發生著能量交換、空間流動和人員交流,建筑內部要素的自循環能力為建筑與城市相適應提供了保障。

蘇珊·瓦基爾健康大樓是悉尼大學護理系的一個綜合性建筑(見圖13)。建筑整合了臨床、教學和研究功能,并提供了教育和實踐相結合的新型教育模式。建筑內部空間功能相互輻射,教學和學習在內部相互聯系,擴展成一個從內到外在各個層面連接的開放空間的三維網絡。網絡的核心是由校園內的四邊形動態改造成的瓦基爾花園。上層體量內的裂口將光線引入花園,交錯的循環充當學術工作場所和內部臨床空間之間的結締組織。開放的前院呈現歡迎的姿態,景觀小徑將人引向與花園連接主入口,一系列室內和室外非正式協作區激活了樓內的活力,教學、科研和休閑空間相互影響,大幅度地提高了多個學科之間的互動。室內的水平陶瓷板和鋁制屏風帶來自然界的堅實、團結協作的聯想, 所有人類感官參與治愈的方法。該設計慶祝該場地作為會議中心的起源,產生了從校園各個角落到上瓦基爾花園的行人通道網絡(見圖14)。

4 建筑與城市的動態互補關系

自然界中,生物與非生物之間通過對空間內有限資源的分時、分類的利用,使資源利用率最大化。城市中的建筑對城市資源、文化等分類分時的利用,提升城市整體的運作效率和穩定狀態,主要表現為建筑空間角色從消耗者轉為生產者,建筑形體與自然相互融合兩種方式。

4.1 空間角色轉變

建筑空間是為人的活動服務的,隨著人們生活習慣和生活方式的改變,建筑空間的作用也發生改變:它從消費者轉變為生產者。空間從自然中獲取能力,同時能夠持續不斷地產生能量,為城市和自然增加活力,形成動態互補的關系。

諾丁漢可持續化學碳中和實驗室自身作為建筑碳中和研究和嘗試的作品,取得了成功。建筑可以抵消建設中產生的碳排放,在未來可以通過節水和熱捕獲技術來提供一系列額外的環境效益(見圖15)。建筑內部實驗室需要保持穩定的溫度且24 h運行,能耗很高,建筑僅在必要的地方安裝冷卻系統,并且建造一個生物燃料熱電聯產(CHP)系統,可為建筑物提供大部分熱量,可節省超過60%的電力,并且僅消耗傳統建筑物設計所需熱量的15%。建筑物產生的多余能源(約40 MWh)將在25 a內提供足夠的碳信用額度,以抵消建設階段的費用,并將其用于加熱校園附近的辦公樓,光伏太陽能系統也能為建筑持續提供電能。彎曲屋頂結合了光伏面板最有利的角度,并結合了一系列大開口,將自然光深深地帶入了建筑內部,兩種原理進一步降低了能耗。起伏的屋頂形式是可持續設計驅動力的直接體現。已經努力工作的屋頂通過融合綠色景觀并幫助減少雨水而繼續擁抱生物多樣性。自然通風策略與機械通風策略結合到了設計中,實驗室做到自然通風非常不易,也進一步節約了能耗。此外,實驗室的空間環境是開放的,清楚地展示了建筑如何運營,空間之間的清晰聯系表達了空間與環境之間相互作用的動態過程,為使用者提供了理解建筑和與之互動的可能[5]。

4.2 形體與自然結合

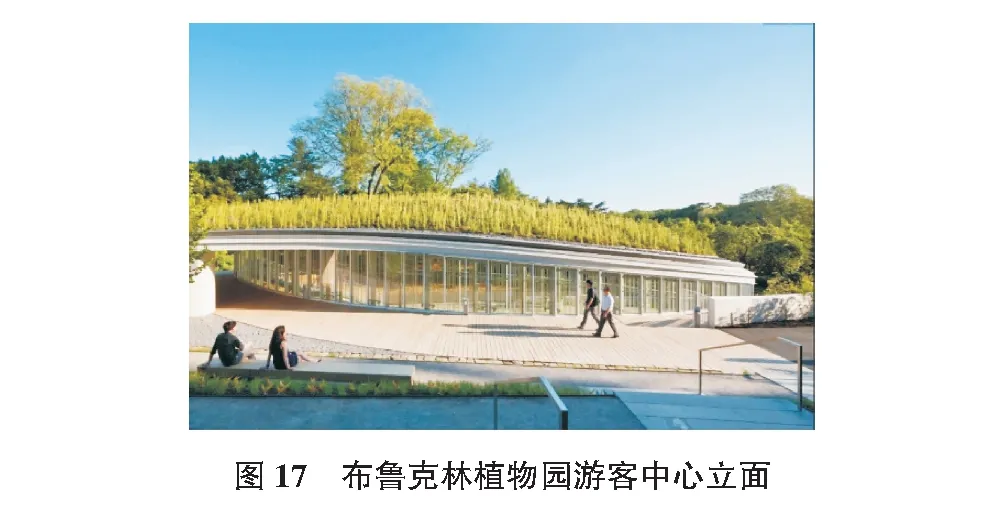

形體是人對建筑最直觀的認知,形體與自然之間的結合,能夠保證自然在視覺上和功能上的完整性,也能讓建筑更好與環境產生聯系。在面對地形條件和景觀功能的制約問題,魏斯事務所設計的布魯克林植物園新游客中心以成為地形的一部分的方式和地理環境進行融合。建筑特征是以一個與地形連續的屋頂組織地面景觀展示、建筑內部空間和可持續發展所需要的例如雨水收集、植物灌溉、土壤恢復等生態需求。游客中心如同植物園本身一樣,這座建筑以電影的方式被體驗,無法被同時看到,游客需經過蛇形的花園路徑,隨著游覽路線的進行感知到不同角度和功能的空間。從街上可以看到從華盛頓大道進入大樓的主要入口;從護堤頂部的第二條路線滑過游客中心,勾勒出日本花園的景色,然后通過階梯坡道下降到花園的主層,中間畫廊的弧形玻璃墻充當建筑和景觀的介質(見圖16)。屋頂以鋼框架適應彎曲的平面形成起伏的表面(見圖17)。這個特殊的屋頂不僅承擔著建筑的圍護角色,更為其他可持續戰略如綠色屋頂、雨水管理、生物滲透池和灌溉一系列景觀露臺的雨水收集。建筑重新定義了游客與花園之間的物理和哲學關系,引入了景觀與結構、展覽與運動之間的新聯系。建筑以整合形式、功能和可持續實踐的方式,在城市和花園之間建立了一個整體的公共界面。

5 結語

當今時代社會對生態問題的關注,表明了建筑生態化發展是未來不可逆轉的趨勢。建筑是人類活動的反應,與社會和時代的發展息息相關。生態危機促發了社會對生態保護的關注,也生發了生態美學的發展。在生態美學的視角下,建筑觀念發生了轉變,建筑與城市關系呈現和諧共生、功能適應和動態互補的特征。