垣曲縣農房受災情況分析與對策

苗晨琳

(山西省建筑科學研究院有限公司,山西 太原 030001)

0 引言

今年秋季山西中南部部分地區由于降雨量較大而形成局部災情,農村部分房屋受到降雨的影響,出現了不同程度的損害。為了房屋救災款項的精準發放,我們配合行政管理部門對運城市垣曲縣的農房受災情況進行了實地檢測,現對農房受損情況進行分析,并對就此引發的相關問題做一些討論。

1 屬地自然條件與特征

垣曲縣境內各鄉鎮地理和自然條件都有很大差異,形成了當地建筑形式、結構、材料的多樣化,存在于各鄉鎮的傳統民居各具特色,這種特色是生活在那片土地上的先民經過與自然的不斷斗爭不斷改進的體現,是基于對特定自然條件的適應而產生的結果。建筑形式體現在綜合氣候等環境因素的基礎上,形成一種具有傳承特質的文化認知;建筑結構的特色各不相同,時間節點橫跨一個世紀;建筑材料的采用體現了當地可方便利用的自然資源狀況。

在傳統生產力的條件下,建筑物與自然環境的適應性較高,分析垣曲縣的自然條件,有利于了解掌握當地農房的建筑特征,進而有利于對受災農房進行分析與修復。

1.1 區域地理特征

垣曲縣隸屬山西省運城市。行政上,東接河南省濟源市,東北與陽城縣、沁水縣毗連,北、西北與翼城縣、絳縣接壤,西銜聞喜縣,西南連夏縣,南隔黃河與河南省新安縣、澠池縣相望[1]。地理上,位居中條山脈東段,西、北、東三面環山,南臨黃河,中部為垣曲山間盆地,呈北部高峻,南部低緩,域內多山地,且地勢落差較大。全境分山地、丘陵、平原三種地形地貌[2]。

1.2 區域氣候特征

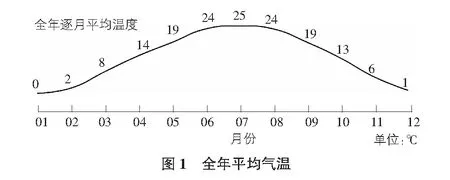

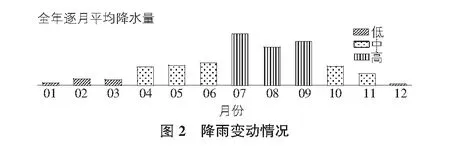

區域屬暖溫帶半干旱、半濕潤大陸性氣候,四季分明,春季干旱多風,夏季雨量集中,冬季少雪干燥[3]。地勢落差較大,小氣候差異明顯。垣曲縣地形復雜,山高谷深,降雨充沛,河溪眾多,大小河流30余條,均屬于黃河水系,多為常流河。垣曲縣年平均溫度為13.5 ℃,見圖1。全縣年均降水85 d左右,降水量548.1 mm。其中9月降雨量為116 mm,10月降雨量為50 mm(2009 年—2018 年)。其中,2021年10月份降雨量遠高于往年的平均值,導致人們在洪澇災害的預防上存在輕視,從而導致此次災害的發生,見圖2。

1.3 區域受災分布特征

當地有關部門對洪澇區農房受災情況做了初步審核,在此基礎上,我們對受災房屋進行了逐一入戶調查,并對其受損程度進行了定等分級,本文僅對受損程度達到主體結構存在安全隱患的房屋進行分析。垣曲縣轄內有11個鄉鎮71個行政村,其中10個鄉鎮47個行政村的174戶農房受損情況較為嚴重,具體各鄉受損情況見圖3。由圖3可見,因降雨受損的農房主要集中在長直、蒲掌、英言、歷山4個鄉鎮,因位于山地、丘陵地區,存在地質災害,幾乎村村有損害,其中蒲掌鄉的受災房屋數量最多,達59戶,占總體受災房屋數量的近1/3。而其他鄉鎮因處于平原地區,地勢平緩、地質災害少、水域發達、泄洪方便等原因受災范圍較小,見圖3。

2 房屋損害分析

在山地、丘陵地區的農房聚落多處于地勢相對平緩的山腰,受交通條件和生產力水平的制約,建筑材料一般就地取材,建筑形式與結構也充分體現地域自然環境特色。此次我們在垣曲縣觀察到的農房多采用石、土、磚、木為建筑材料,正房建筑多為外看是一層,實為一層半的特色建筑形式[4]。受災害的房屋多數建造時間在20世紀60年代~80年代,極個別房齡超百年,也有建造時間不足10 a的新建農房。

2.1 受損房屋結構分析

鄉村民居聚落形成時間較長,房屋修建無統一標準,只是以時代特征、個人喜好和財富能力等條件而決定,聚落整體風貌比較雜亂,加上居住位置比較分散,地質地貌各具不同,房屋樣式多元化。為便于分析,我們對其進行歸納分類。

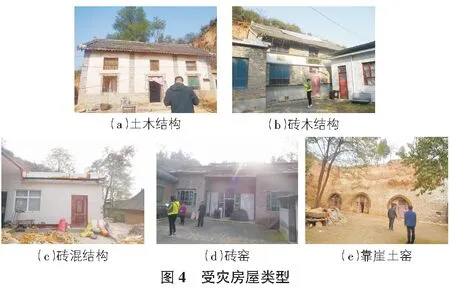

依據建筑結構特征,將受災房屋分為土木、磚木、磚混、獨立窯洞、靠崖窯五種類型(見圖4)。其中,土木結構和磚木結構的區別在于外圍護結構材料是否使用土坯,四面墻體全部由磚構成為磚木結構,有一面及一面以上的墻體使用土坯,則歸類為土木結構;磚混結構屋頂多為預制板,只有極少數為現澆混凝土;獨立式窯洞包括磚窯和石窯;靠崖窯一般為土窯。

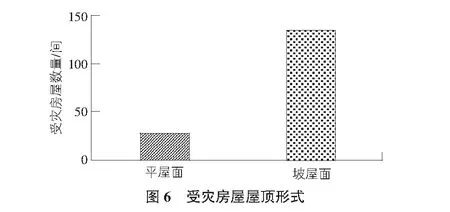

依據建筑屋頂形式,將受災房屋分為坡屋面和平屋面兩種類型。坡屋面的建筑結構包括磚木結構和土木結構;平屋面則包括磚混結構和獨立式窯洞。而靠崖窯不包含在內,其屋頂類型為崖面。

2.1.1 受災農房結構組成

受災農房結構組成見圖5,由圖5可見,土木結構占總數的1/2左右,成為受災房屋的主體。據現場觀察,當地民居的建筑結構按照窯洞-土木結構-磚木 結構-磚混結構的順序進行迭代更新,房屋隨著使用年限的增長出現的損毀是一個自然過程,建造年代較遠的房屋,正逐步喪失其使用價值直至被更新,受災房屋的建筑結構組成正體現了這一規律。窯洞數量占受災農房總數的10%,稀少的原因是目前還在發揮使用功能的窯洞數量較少,窯洞這種常見的農房建筑形式正逐步走向沒落。磚混結構是目前農村民居的最新形式,采用了鋼筋、水泥等現代建筑材料,與傳統建材相比具有明顯的優點。但其在此次受災房屋中仍占總數的15%以上,其中的原因,值得引起我們的重視。

2.1.2 受災房屋的屋頂形式組成

受災建筑的屋頂形式組成見圖6,由圖6可見,坡屋面是構成受災房屋建筑屋頂的主要形式。這種建筑的屋頂是由木構架、草席、瓦構成,承災和抗災能力相對較弱,在降雨量增大時容易出現屋頂漏雨,在有滑坡泥石流危害時,容易發生垮塌。

平屋面中包括磚混結構、磚窯和石窯,而土窯的屋頂為崖面,不在討論范圍內。

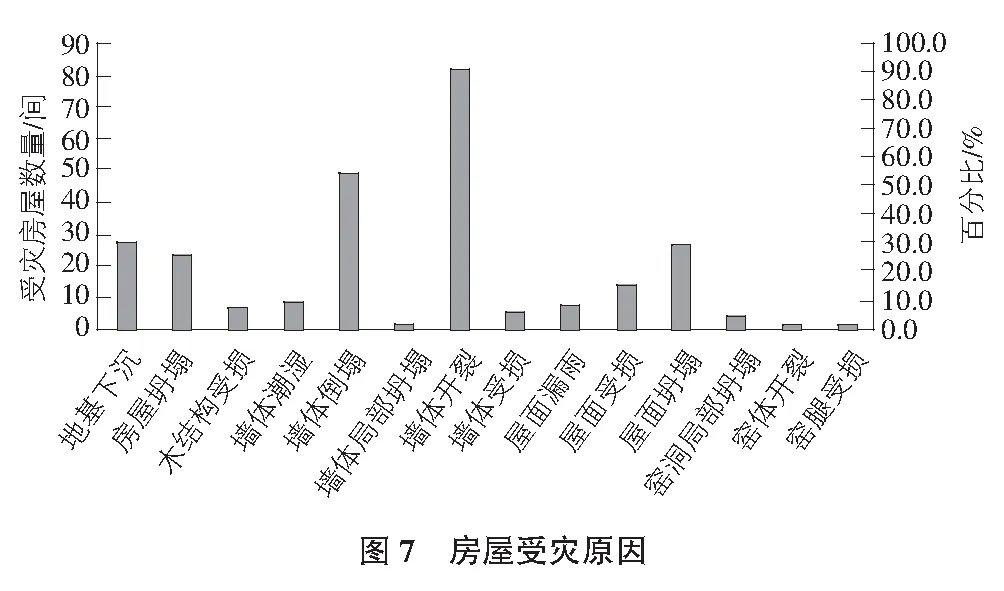

2.2 受損房屋災害分析

根據房屋受損的情況,我們對災害位置進行統計,受損主要出現在地基、屋頂、墻體、主體結構等部位。并對受損類型進行分類,其中,地基受損主要表現在,地基不均勻沉降后開裂或下沉;屋面受損體現為坍塌、受損、漏雨三種;墻體受損體現在倒塌、局部坍塌、開裂、受損、潮濕五處;窯洞受損主要體現為局部坍塌、開裂和窯腿受損三種;主體損害包括木結構受損和房屋坍塌。墻體開裂與倒塌是房屋受災的主要現象,占比達50%,是災害的主要特征,對房屋是否重建起決定作用的地基、房屋主體受損占比近20%(見圖7)。

2.3 受災原因探討

我們對受災現場的觀察,并未發現因河流、山洪等大面積洪澇災害對房屋造成損害,受災原因與房屋及周邊密切相關。具體原因可以歸納為以下幾方面。

2.3.1 房屋周邊排水不暢及拒水能力不足

山體滑坡的土塊需及時排離房屋周邊,減少雨水下滲對地基的影響。在現場工作中我們發現,當地房屋周邊的基本沒用散水,不能起到疏水作用,還可以見到明顯低洼,更有落土或雜物影響排水,這加劇了房屋周邊墻體的雨水滲透,造成房屋地基下沉,影響了房屋的結構,嚴重時造成墻體倒塌或房屋坍塌。

2.3.2 房屋周邊崖體邊坡滑坡坍塌

基于地形特點,當地部分房屋山墻或后墻與土崖毗鄰,土崖或天然或人工形成,一般沒有人工護坡,在降雨量大,滲水量超出一定限度時,就會出現崖體坍塌或滑坡,直接或間接造成相鄰的墻體受損,嚴重時會波及整體房屋。圖8是一組典型墻體受損類型。

2.3.3 房屋日常維護不足

房屋在使用過程中可能出現程度不同的受損,比如瓦片破碎、椽檁斜向開裂等,這些受損地方如不及時維修、更換,在非常見自然條件下,受損程度就會加重,甚至會波及房屋整體的完好程度,造成房屋倒塌、損毀等重大災害。近年來,由于農村居住人口的減少,特別是青壯年人口的減少,人們對農村房屋投入的人力、物力、精力不斷減少,房屋日常維護工作存在明顯的不足,房屋抗災害能力減弱。圖9是一組典型屋頂受損類型。

3 山區房屋雨水災害預防措施探討

災后救災責無旁貸,但災前預防可減少人員傷亡和財產損失。根據現場調查狀況,為預防和減少災害發生,提出以下建議供相關人員借鑒與探討。

3.1 強化屋面保護與排水

屋頂是房屋承接雨水的主體,保護和改善屋面狀況是預防雨水災害的主要環節。

3.1.1 人字坡屋面的保護與改善

以傳統木結構人字坡為屋面的房屋目前仍是當地民房的主流,由于建筑材料的更替,人們愈發趨向傳統屋面低成本小面積維修,通過在原有屋頂外加蓋彩鋼板的方法,可以減少風、雨等自然因素對屋面的損害,延長原屋面的使用周期,當太陽能屋面等節能減排新技術更加成熟時再進行屋面更新。

而椽檁斜向開裂或梁柱局部開裂,受損較輕的Z可以直接用鋼條箍緊進行固定;受損中等的可以局部進行更換,更換材料可以選用木材或是鋼結構構件等;受損較重的則需要將整個房屋屋頂全部掀開,重新搭建。

3.1.2 平屋面的保護和改善

磚混結構是近30 a采用的新型民房結構,屋頂多采用預制板結構,容易使屋頂產生縫隙,留下安全隱患。可以采取用現澆板更換預制板的方法;或者增加圈梁和構造柱用于穩定屋頂預制板,同時重新更換屋面防水做法及材料。也可以結合城市平屋面的使用經驗,采取類似于城市平改坡的措施,結合城市房屋建議在平屋面上加蓋彩鋼板臨時房,一方面避免屋面漏雨,另一方面可以增加家庭儲存空間,但要注意新屋面的排水與原屋面排水系統的承接以及原屋面防水,必要時應彌補舊系統的不足。

3.2 改善墻體防水保護

房屋墻體起著圍擋和支撐作用,不直接承接雨水。但當地民房中,屋面出檐長度不足,雨水對有出檐的正立面的侵蝕,可見降雨對山墻、后墻的侵蝕嚴重,這種情況對當地的土木結構建筑的影響更大。為此,建議墻體由土墻改土墻外包磚的結構,同時在墻體下部1.5 m左右的范圍內,增加水泥保護層或抹灰加涂防水涂料,有條件的可參照城市舊房改造中的外墻外保溫措施,適應節能減排、碳中和的時代趨勢。

3.3 增強邊坡防護

位于山地和丘陵的農房,其建筑的山墻或后墻都有土質邊坡,但基本沒有按規范要求處理。因降雨導致的雨水侵濕土壤,從而導致邊坡山體塌落、滑坡或坍塌,輕者堵塞排水,重者直接損害墻體,更有甚者直接導致房屋坍塌。因此,按GB 50330—2013建筑邊坡工程技術規范控制邊坡坡度,并采用石、磚、砂漿等對邊坡進行處理,避免造成對房屋的直接或間接損害。

3.4 改善地面疏水能力

地面直接承接屋面雨水,排水不暢或散水寬度不足,致使雨水大量滲透而影響地基,造成下沉、開裂或倒塌。為此,按照GB 50025—2018濕陷性黃土地區建筑標準的要求,垣曲屬于濕陷性黃土地區,應對房屋進行散水處理,散水寬度不能少于1.0 m。同時用磚、石或水泥砂漿硬化院落,保證雨水及時排離房屋周邊,避免對地基造成不良影響。

4 結語

因降雨量大于同期水平而導致的農房受損或倒塌的災害時有發生,在搶險救災的同時,我們也要進行反思,要對易發生洪澇和泥石流災害地區的農房建筑進行日常維護,并預防災難的發生,盡可能的減少當地農民的財產損失,以及保護農戶人身安全。在此,我們通過對構成房屋安全的地基、場地、主體結構以及圍護結構等方面進行研究,以垣曲縣受災房屋為例,對農村房屋承災風險進行分析,并提出一些具有可行性的預防災害的房屋維護措施,以此來提高農房建筑的承災能力。