名字里帶“?”的人

35 歲的阿明(化名)遭遇的姓氏麻煩不斷加劇,他的姓氏寫作“一點一橫,下面一個思”,多數情況下無法輸入,也難以識別。

6 月1 日,上海“重啟”后,他不能正常出入公共場所。因為姓氏生僻無法完成實名認證,所以他一直沒有上海健康碼“隨申碼”。經多家媒體報道后,6 月4 日,上海市大數據中心聯系阿明,為他處理了“隨申碼”問題。以下是他的自述。

手機號掛靠在朋友名下

我記得手機號碼開始要求實名認證,那段時間運營商一直給我發短信說要實名驗證,不實名驗證要停機,剛開始我也沒有管這么多。(注:從2013年9 月1 日起,手機號碼要求實名制)

后來,有一天突然通知我停機了。我沒辦法,就到營業廳辦理。當時,在營業廳系統里面,這個字也打不進去,但我又必須要通過實名認證,他們說還有一個辦法——把我的號碼掛到朋友的名下。于是,我的手機號至今都一直掛在朋友名下。

由于工作性質的緣故,我出差比較多,也是拿護照去坐飛機。如果我用中文名去訂票的話,都不一定能訂得上。比方說,現在的輸入法可以把我的名字正確打出來,我輸進去之后,后臺系統無法識別這個字,就通過不了添加證件號這一道。如果改成別的字,比如“惠”字,訂票是可以訂的,但訂好之后去機場,人家一看名字不一樣,也不會讓我去坐飛機,需要機場蓋章才能成行。

2014 年,我在上海開始工作。雖然我的身份證上能打出來這個字,但在社保、稅務系統里打不出來這個字。所以,我在公積金、社保、納稅這方面就有點兒麻煩。

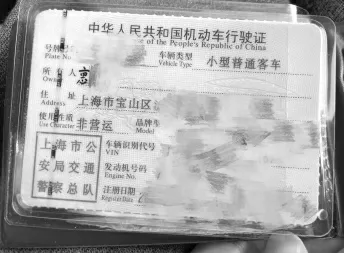

阿明的行駛證姓氏為手寫

關于保險,我深有體會。因為我之前做過一次小手術,當時進行理賠的時候,因為他們的系統里面也沒有這個字,我要確定我是我,來來回回開證明。最后,我去醫院開了一張有我名字的收據,寄給保險公司后才給辦出來。

用了4 年另一姓氏的身份證

姓氏帶來的不便是隨著年齡增加、互聯網越來越普及而慢慢變多的。

我跟爸爸姓,這個姓主要分布在西北的陜西、甘肅。我是陜西渭南的,那邊有一個西家村,我爺爺就是從這個村里出來的,那里的人全姓這個。

上學期間還好,頂多就是學校畢業證或者準考證上無法顯示這個字。基本上,所有省級或者國家級大考試,我的準考證姓氏都是“?”。

我記得16 歲可以辦身份證,可能我們那邊這個姓氏的人多,身份證上這個字已經可以打出來了。

后來,我去西安上大學,需要跟著學校落集體公共戶。那時候,這個字系統里打不出,我也在派出所呆了大半天。民警說:“那就給你換個字吧,換成‘惠’字。”他說我姓氏的這個字應該是從“惠”字演變過來的。我就用了4 年“惠”這個身份證直至大學畢業。

那時候,主要的不便在銀行卡這一塊,我的銀行卡都不是自己的名字,要么拼音,要么換個字。考駕照也是,駕照那個地方也打不出來,我駕照上的姓氏是用手寫的。

現在,老家那些人都改姓了。除了老人,很少有人還用這個字,都改成“惠”。

在我爸那個年代,他們出生的時候,出生證、身份證都是手寫的,就不存在這個問題。他們那時候移動互聯網沒有這么發達,受生僻字姓氏的影響微乎其微。

這兩天報道出來之后,很多人會留言說,為什么不改姓,你改姓不就妥了嗎?改姓這個問題,如果年輕的時候,比方說上大學或者大學畢業之前,比較簡單,就是改個身份證、準考證、錄取通知書、畢業證。現在,我都30 多歲了,車、房、工作、稅、公積金、養老基金、保險等,都改起來就會有很大的阻力。

建議統一建設生僻字字庫

姓名生僻字問題曾在今年兩會上被提出。“生僻字已經成為繼老年人不適應信息化系統之后的又一個‘數字鴻溝’。”全國人大代表、上海市經濟和信息化委員會副主任邵志清在日常工作中發現,進入信息化時代后,一旦人的姓名中含有生僻字,就會在各種需要信息系統支持的場景下遇到麻煩——“你怎么樣證明你是你”。

“生僻字問題與計算機處理漢字的標準不斷進化有關。”邵志清說,“信息系統可以處理的文字數量依賴于計算機內的字符集。如果一個字沒有收錄在字符集中,信息系統就難以處理。目前,大多數在使用的信息系統在建設時使用相對較老的GBK 字符集(收錄約2.1 萬個漢字),超出這個范圍之外的漢字就成了這些信息系統無法常規處理的‘生僻字’。”

目前,公安部門公安人口信息的專用字庫最齊全。邵志清建議,公安部可會同人力資源社會保障部、中國人民銀行等統一建設生僻字字庫。