全球溫控目標下我國工業碳減排路徑選擇與國際經驗借鑒

張志偉 錢雪萍 傅俊 任婷 段萍萍

(1.西南石油大學 四川南充 637001;2.智能財務技術與系統南充市重點實驗室 四川南充 637001)

我國經濟發展多依賴于消耗自然資源,碳排放總量已居世界第一位,溫室效應亟待重視,資源環境約束日益趨緊。為踐行可持續發展戰略方針政策,我國生態文明建設方向應以碳減排為重點,推動減污降碳協同增效,促進經濟社會發展全面綠色轉型,實現生態環境質量改善由量變到質變的目標。而主要令碳排放增長的第二產業,即工業企業,是實現碳減排目標的首要突破領域。

1 全球溫控下我國工業碳排放現狀分析

1.1 全球溫控1.5℃與2℃目標

自2010年坎昆氣候變化大會簽署《坎昆協議》后“,2℃全球溫控”已經成為全球性的政治共識。但隨著碳排放量的迅猛增長,一些小島嶼國家和欠發達國家認為2℃的溫控目標無法避免海平面上升和氣候變暖的威脅,提出應以1.5℃的全球平均溫升作為控制目標的訴求。

從碳減排方面來看,若溫升上限為2℃,2030年減排幅度需達到20%,將于2075年實現“凈零排放”,若以1.5℃為溫控目標,則2050年就能達到“零排放”,比2℃溫控目標提前25年。在能源供給投資和能效投資力度方面《,世界能源投資展望》(2014)顯示,僅實現2℃溫控目標,到2035年就需增加14萬億美元的投入,才能讓2035年的能源需求下降約15個百分點,而1.5℃溫控目標的投入成本必然更加龐大。

1.2 我國碳排放現狀分析

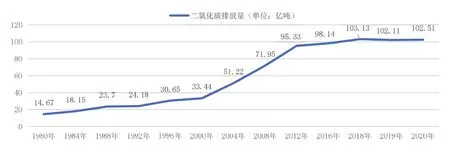

不同國家或地區,因發展程度情況和溫控目標下采取的措施及力度也不同,從而引起了能源使用的不同特征。我國碳排放的基本現狀主要呈現出地區差異明顯,全國工業排放量持續增長,但未來增長速率有所下降的趨勢(見圖1)。

圖1 1980—2020年中國CO2排放量趨勢

由于各地區經濟發展不同導致碳吸收能力不同,對能源的吸收和利用程度也不盡相同,因此我國區域碳排放呈現出較大差異,低碳經濟發展地區大部分為東部沿海地區,其在經濟、能源利用水平等方面具有明顯優勢。我國CO2排放從1980年的14.67億噸升至2020年的102.51億噸,其中,2018年達到了最高峰103.13億噸,碳排放增長仍是我國面臨的嚴峻問題。

1.3 我國碳減排的必要性分析

1.3.1 能源消費結構存在嚴重問題

改革開放后,我國打破能源生產與消費總量均水平低的局面,當今已成為世界第一大能源生產國和消費國。由于地理位置優勢,我國煤炭儲存量多且豐富,與其他能源相比開采成本更低,這決定了我國在很大程度上依賴于煤炭能源。2010—2020年,我國煤炭能源消費總量增長了1.36倍,雖每年煤礦消耗占能源消費總量比重不斷減小,但截至2020年仍然占比56.8%,是包含太陽能、風能等清潔能源的3.57倍。

能源難題一方面在于新能源消耗占比小且開發難。2015年以來我國實行供給側結構性改革,雖加大了對新能源、清潔能源的研發與利用力度,但因技術開發困難且技術不成熟無法對其廣泛使用。另一方面則在于我國能源消費結構變化緩慢,近10年石油比重仍在增長,煤炭消費雖有降低但比重微小,清潔能源的消耗占比仍不能取締傳統能源。

1.3.2 碳排放引致的氣候問題日益嚴重

中國氣象局發布的《2020年中國氣候公報》顯示,2020年全國年平均氣溫為10.25℃,比1981—2010年平均偏高0.7℃,是1951年以來第8個最暖年,氣候變暖導致我國西藏凍土厚度不斷減小,面積隨之不斷縮小,西北部地區冰川容量急劇降低,海平面因此逐漸升高等一系列問題,碳減排形勢十分嚴峻。

1.3.3 經濟增長方式面臨轉變

碳減排雖然給我國的經濟發展帶來壓力,但也讓我國的經濟發展面臨新機遇。全球化石能源的存儲量有限,在很大程度上已不能支撐人類未來長期的開采與利用,轉變新的經濟發展方式已是時代所需。中國正處于經濟社會高速發展階段,又面臨著生產技術落后等一系列問題,需要高耗能、高排放的產業和產品來保證社會發展和人民的生活品質,大力發展低碳經濟將會對化工、鋼鐵行業產生限制,對我國經濟發展必然造成沖擊,但發展低碳經濟并不意味著拋棄高耗能、高排放量的產業和產品,而是著重于如何提高碳效率。

2 中國工業低碳發展路徑設計與分析

2.1 通過環境現狀分析碳減排

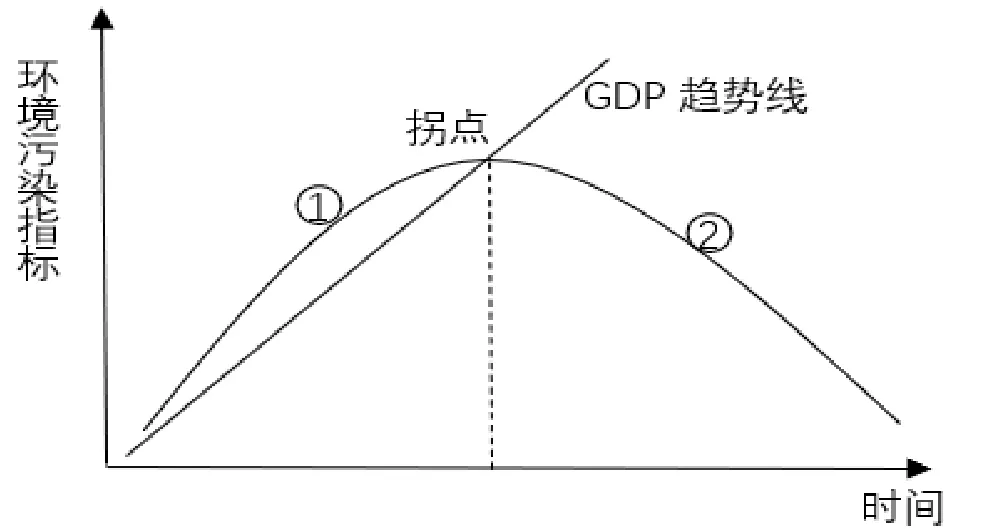

由格羅斯曼、克魯格等經濟學家提出的“環境庫茲涅茨曲線”假說指出兩個方面:一是經濟增長意味著經濟活動規模更大,需要加大資金和資源的投入,導致污染排放情況加重,對環境質量產生了負向的規模效應;二是可以通過經濟地使用太陽能、風能等清潔能源和產業新技術,以及國家提出的產業結構調整和優化等,對環境質量產生正向技術效應和結構效應(見圖2)。

圖2 環境庫茲涅茨曲線

在工業化階段,規模效應、技術效應及結構效應三者共同決定了環境質量和經濟增長的倒U形曲線關系:環境質量隨著經濟增長呈現出先惡化后改善的趨勢。

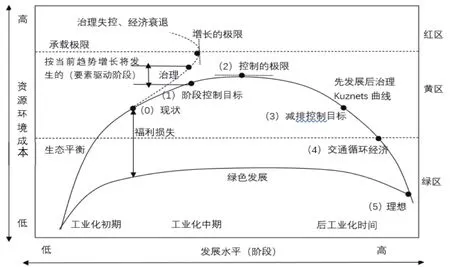

從宏觀經濟角度出發,最理想的保增長、調結構、防通脹三角架構難以在現實中協調,而實施工業碳減排主要目標就在于實現綠色供給側結構性改革,確保工業生產力與環境相協調,并在“碳中和”背景下提升經濟效益。相應的,在進行工業碳減排改革的同時,也面臨經濟轉型帶來的多種風險與挑戰。

圖3 基于環境庫茲涅茨曲線治理分析框架模型

2.2 工業碳減排路徑分析

2.2.1 降低能耗

2011—2020年間,全球碳排放量復合增長率為1.4%,中國為2.5%,高于全球平均水平。在工業減排過程中,能源耗費是個大問題,工業企業要加快發展轉型,深化加工一體化趨勢。石油工業需以擴大產能、追求廣泛效益為首要目標,通過提高科學技術,邁向更加注重綠色、低碳、經濟的存量時代,進一步優化產業鏈,快速提升低碳發展質量。鋼鐵工業運用大型工藝設備,加強精細化管理操作,進一步減少固體燃料、化石能源消耗產生的碳排放。

工業企業要加大對產品結構的調整,在進軍高端產品市場的同時,運用新技術、新能源,發展新型綠色工藝,減少原料消耗,降低碳排放,節約資源。

2.2.2 提高能效

技術是低碳轉型發展的重要途徑,通過實施成熟可行的能效提升技術是近階段中國企業實現碳減排的主要措施。舊的落后的工業產能在各方面相對先進產能都有明顯劣勢,需要被新的成熟的環保工業技術替代,促進重點行業和區域能源效率的提高是當下重中之重。

對石油、煤炭等能源,需要優化生產流程,提高減排的科學性與合理性,嚴格控制落后工藝和低效設備;提高加熱爐的熱效率;提高電器設備的用能效率;做好蒸汽的全廠優化平衡和低溫熱的高效利用;做好能耗構成中主要部分的科學管控和能量的高效利用,如對催化燒焦、燃料氣的管控和高效利用。

2.2.3 創新工藝

發達國家能源轉型主要分為三個階段:一是用煤階段,二是石油天然氣階段,三是風電等新能源階段。但就中國現狀而言,煤資源豐富,石油、天然氣資源缺乏,中國石油和天然氣對外依存度分別是73%、43%,表明我國不能靠石油資源和天然氣資源去完成轉型,只能直接跨入新能源階段。

隨著相應能源資源消耗運用政策的頒布,石油天然氣等資源消耗轉換為水能、風能與電能等是綠色化可持續發展的重要途徑,碳捕集、利用和封存(CCUS)也是非常重要的碳減排技術,我國應從這幾方面入手努力實現節能減排與提質增效的“雙贏”。

3 發達國家經驗借鑒

3.1 美國

作為最早一批開始進行碳減排的國家,美國具有豐富的實踐經驗且實行效果顯著。

在消費領域,美國最新推出“零碳排放行動計劃”(ZCAP),這是一項針對美國國內的戰略,其中,工業生產占美國相關能源碳排放的20%,呼吁耐用品制造、食品、紡織加工、采礦和有色金屬生產等,通過提高協調效率、電氣化和發電脫碳實現碳減排。其他行業如鋼鐵、水泥和化學原料的生產,解決方案為碳捕獲與儲存(CCS)及使用其他合成燃料替換現有能源。

據可再生資源買家聯盟(REBA)數據顯示,美國對可再生能源的采購量持續增長,至2019年時已達到9.33吉瓦,以購買可再生資源電力及投資和自建可再生能源項目協助實現“碳減排”。

3.2 歐盟“歐盟排放交易體系”

1998年,歐盟正式提出建立歐盟排放交易體系(European Union Emission Trading Scheme,EUETS),該體系采用分權化治理模式。當前覆蓋了27個主權國家,它給予了參與國家很大的自主決策權,成員國在經濟發展程度、產業結構、體制制度等方面差異化明顯,該體系規定,在一定區域內,如果污染排放總量不超過規定范圍排放量,則可在國家內部通過貨幣交換相互調劑排放量,采用這種模式不僅讓歐盟完成減排目標,還通過差異化獲得了更多利益。這種集中和分散控制的平衡能力,使其成為排放交易體系的典范。

4 結語

在碳減排路徑的選擇上,每個國家的目的都是一致的,皆是為節約資源、保護環境、緩解國際社會減排壓力、創造良好的外部經濟環境等,而我國為實現這樣的目的,不僅要加大力度控制碳排放量,打造低碳工業環境,同時還要向有經驗的國家學習,從而因地制宜地制定出適合我國的碳減排措施。

首先,推動產業結構優化與調整進程,解決從而低能產業消耗過剩的問題,促進清潔能源與先進設備的推廣,嚴格執行能源評價和環境評價制度;其次,提高原料利用率。推進企業技術改革,通過政策補貼和內部調整消化高額的原材料成本,為實現高碳能源、減少煤炭和冶煉環境污染帶來的巨大整體效益,提高綜合利用程度;最后,需要進一步加強政策支持,強化企業主體責任,動員公眾參與,共同推進節能減排工作。