藝術

德國 柏林 光與空間 藝術家Robert Irwin在16x16米的巨型墻面上,分別用白色和藍色的熒光燈管排列出兩面富有律動的抽象圖案。Irwin將該裝置作品命名為《光與空間(柏林電廠)》,將其安放在一棟挑高的建筑里,邀請觀眾沉浸在他對光與空間的探索實驗中,挑戰感官以及感知的延伸。如同藝術家所說:“我以藝術建構我們看待世界的方式。”

中國 北京 海陀塔 要說年初最火爆的是什么,除了冬奧會吉祥物冰墩墩和雪容融外,怎么能少得了冬奧會標志性景觀建筑“海陀塔”。整個建筑高達120米,塔頂的巨型“奧運五環”和圍繞在塔身的6條“冰晶飄帶”以最完美的身姿,迎接著世界的目光。夜幕降臨,海陀塔點亮霓虹,它像獎杯,又似火炬,在寒冷的冬日綻放冰雪魅力。

丹麥 格陵蘭島 透明月亮 藝術家Konstantin Ikonomidis的裝置作品《月亮》用玻璃磚構筑而成,在陽光的照射下與周圍環境形成鮮明對比,但隨著觀眾視角的改變,它又能隱沒于環境之中。盡管該裝置是永久性的,但它的透明度、比例和重量會隨著時間的推移而發生變化,它流露出的不僅僅是歲月的痕跡,更多的是見證了當地經濟與科技的變革。

法國 巴黎 蹦床橋 巴黎舉辦了一場名為“A Bridge in Paris”的設計比賽,希望在市內建造一座全新的大橋。AZC建筑工作室發揮天馬行空的創意,構想在塞納河上打造一條前所未有的“蹦床橋”,為枯燥的都市生活平添生氣。大橋由3個直徑為30米的蹦床組成,外形宛如巨型的救生圈。過橋時,人們可盡情享受彈跳的快感,并飽覽兩岸的醉人景致。

南非 斯普林博克 廢礦之景 藝術家Dillon Marsh通過計算機成像技術,將實心球擺放在各個荒廢的礦區中,每個球的體積大小不一,代表著各個礦區的不同產量。該系列作品引發我們的思考:礦業發展帶來的經濟繁榮與損失。為開采礦山,工人們被帶到這些曾經寧靜的地方,帶來了經濟上的繁榮,而當礦山枯竭時,人類終將離開,留下一片廢墟。

日本 倉敷 用紙膠帶勾勒彩虹 Emmanuelle Moureaux是旅居日本的法國設計師與建筑師,她在“2021 mt FACTORY TOUR”活動期間,用6000條彩色紙膠帶制作出了宛如彩虹般的大型裝置藝術作品“100 colors no.35”,穿梭其中的觀眾,即能感受到層層疊疊的線條和顏色所營造出的繽紛魅力,還可體會到紙膠帶的無限創造力。

作為中國當代藝術領域獨樹一幟的女性藝術家,梁纓是上世紀八十年代去德國學習的最早一批藝術家之一,也是最早放棄油畫創作而回歸聚焦水墨創作的中國知名藝術家之一。無論是早期刻畫都市女性生活場景的“梁纓日記”系列,還是近些年的“仙人與傳奇”系列,梁纓創造性地將德國新表現主義的構圖方法、旨趣與中國畫的筆墨和題材相結合,繪制出許多佳作。在這些作品中,她把觀念、敘事和繪畫性表現融為一爐。與20世紀許多中國藝術大家一樣,她致力于探索水墨畫新的可能性,并希望向外界證明,水墨在今天當代藝術語境中依然可以葆有勃勃生機。

蔣晟出生于藝術世家,2013年大學畢業后回到了家鄉廈門,創立了“蔣家班”工作室,開始了佛像制作工藝的研究與藝術創作。雖然在創作過程中不斷有新的思考與感悟,但在雕塑手法上,蔣晟還是傾向于遵循自己的態度。“做雕塑,無論是用什么材料,我都想要用手去觸摸、去感受它。”“做雕塑本身是一個很沉靜的過程,這種創作就好像你看到了一潭水,這潭水本身的顏色很美,周圍的景色也很好,但可能會有些混濁,你看不清。隨著時間的流逝,水中的污濁會慢慢沉淀下來,但過程中可能會下雨,污濁會再次翻上來,你又要等,等待最后它真正平靜下來的時候,作品就形成了。”

陳可今年43歲,一頭短發,個子小小的,是利落耐看的川妹子模樣。16歲,陳可獨自去重慶上了四川美術學院的附中,接著一路念了川美的本科、研究生。畢業后,很快在北京“出道”,踏入了當代藝術圈。她的履歷看著平淡,實際十多年來,口碑和市場一路爬升,尤其是新作《包豪斯女孩》,再次驚艷眾人。穩定輸出的基礎上,她越畫越好,沉淀下來的技術更多,人的狀態也愈發沉穩謙遜。“以前只知道藝術圈的時候,可能有一種不切實的自我膨脹和滿足,有了孩子后,與社會接觸的面變廣了,也就更能從一個普通人的角度來看待自己。”

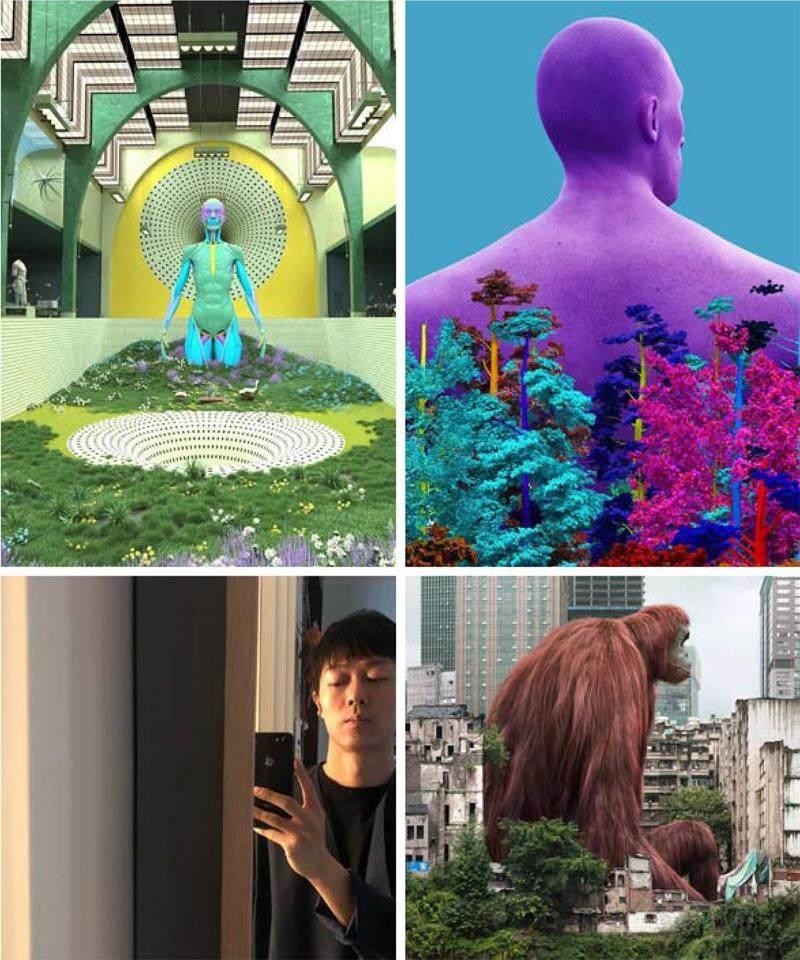

大多數杰出的藝術作品來源于幻想,往往反映的是一個獨特個體眼中的世界。視覺藝術家柳迪是“獨特個體”中的一員,他用3D技術創造仿生人蔡徐坤的影像作品一再出圈并受到粉絲追捧。引發關注的話題和炫目的視覺之后,是讓人沉思的藝術表達。柳迪的攝影作品、三維數字視頻及相關手法關注的是他自學生時代起一直長期探索的主題——表現自然界和人類社會之間的沖突。雖然作品中透露出對于冗長生命的深刻思考,仍然能在第一秒鐘就刺激到你的視覺。不論是在隨處可見的破敗房屋群落里坐著的巨大動物,還是具有塑膠質感卻依然彷真到幾近真實的老人面孔,都在演示這種矛盾帶來的超現實感。

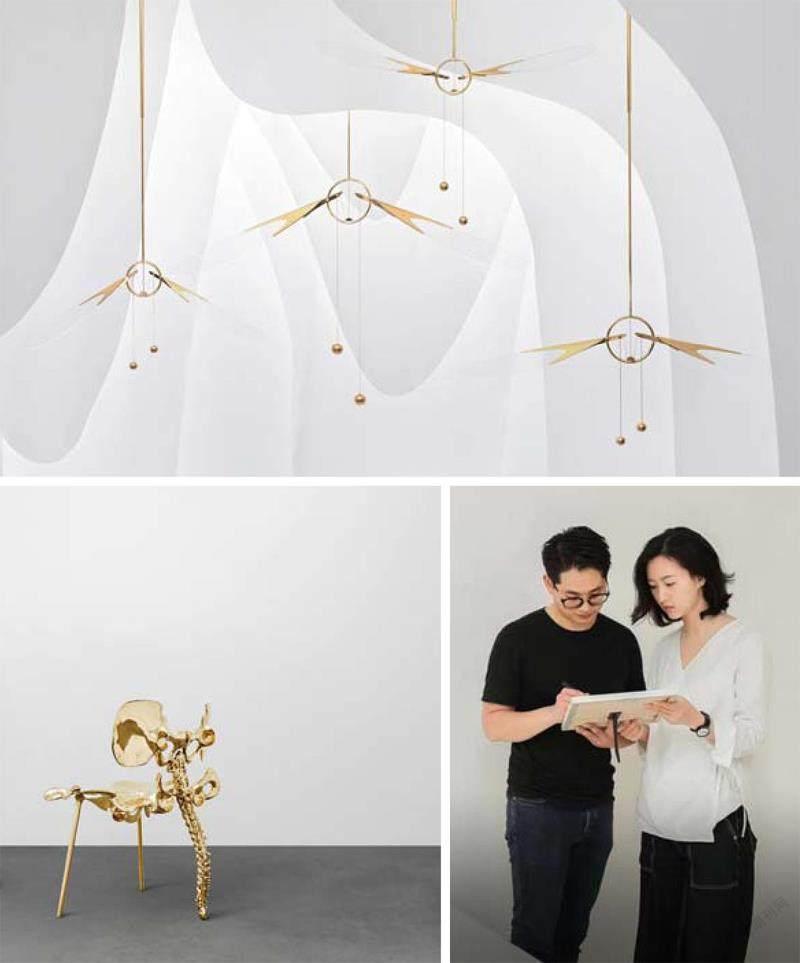

廣東人譚志鵬與四川姑娘羅黛詩這對藝術家夫婦以“銅”這一材質為中心展開了創作。譚志鵬以“銅”的骨骼形態為媒介,發展出獨特的功能性雕塑敘事;羅黛詩以“銅”的色彩皮膚為方向,研究生物學生長藝術,并建立了中國首個銅色基因庫COPPERCOLORS。他們通過詩意且有深度的作品,探討空間中人、物件與自然之間的生命關系,最終指向未來生活的積極情景。譚志鵬使用2000年前的青銅鑄造工藝“失蠟鑄造法”進行創作,這一工藝帶來的想象力讓他著迷。羅黛詩的創作和研究,則是從銅的色彩出發,讓銅在控制中自發性生長出色彩和骨骼,創造出“它”想要成為的樣子。

崔潔的作品中常出現各種標志性的大樓,上海、北京、杭州——她最熟悉的三座城市——當然也有海外。這些樓宇是城市飛速進程中的產物,它們可能歷經數十年的歷史,也可能在未來的某天不復存在。讀懂崔潔的繪畫,也就了解了城市的迷幻。崔潔是“80后”,上海人。她在杭州讀書、生活了八年,畢業后去過北京,前些年折返上海。她的作品中所描繪的大樓是如此顯而易見,卻又經她之手后被各類具象或抽象的符號解構。這些解構是克制的、理性的、一步一步的,但也時遇偶然與驚喜。城市的高速進程是崔潔持續關注的創作母題,而它每一階段都有不同的推進和演變。

曾被巴黎東京宮譽為“他這一代藝術家當中最具潛質之一”的陳天灼,是出生于80后的中國新一代,他的生活與成長環境早已與先前的藝術家大相徑庭。活在信息澎湃、文化交流熱絡迅速、主張自我個性表達的語境之中,陳天灼的創作不為了突破前人曾有的創作,反而更多地反映了迅猛改變的世界現狀。陳天灼在作品中巧妙營造傳統神話形象與當代文化的挪用并置,在追溯宗教帶給人類的啟示時,虛擬的數碼技術又把我們的生活體驗拉向了更前衛的疆域。藝術家所探索的肉身與靈魂、夢境與真實的關系,就如同他那些具備泛靈主義氣息的派對與作品一樣,充斥著神秘、迷離又怪奇的氛圍。

胡曉媛的創作是細膩敏銳的,隱含的敘事之間總包裹著沖突與力量。她在創作手法與形式上有著許多嘗試,但都體現著她對物質材料細致的體會,對世界的思辨考量,并抽離而得另一種獨特的審美與闡述。而在這當中,有兩個核心內容貫穿著胡曉媛的創作——“時間性”與“過程感”。人們無法掌握時間卻依舊沉迷于爭分奪秒地與它博弈,而時間在人、物質上無聲無息留下的內容帶來的是一種沉穩的啟示,它或許并非充滿轟鳴,而是潤物無聲。胡曉媛是一個與時間共同創作的藝術家,她似乎能夠準確地將時間的路徑、將對“過程”的描述與感受展示在作品之中。

“現在你想做高級的喜劇,有人物、有故事,在笑的同時,又要讓觀眾內心有一些共鳴,就更難了。”

很多人說演喜劇最難,馬麗非常贊同。作為演員,馬麗呈現出來的作品,有很多不同的聲音,她覺得自己對得起觀眾,因為自己始終在用心塑造角色的部分。

“當我可以去表演、去塑造一個角色的時候,它讓我有一個光明正大的理由,把我對很多東西的理解放在這個事情里面。”

有人認為,這10年郭柯宇一直待在家里未必是一件壞事。她沒有去接觸風云變化的娛樂圈,等到她再出來的時候,她還是像以前那么熱愛,那么真誠。

“我選擇用最笨拙、最直接的刀,是因為它無法討巧,只能一點一點地去表達。”

冷冰川用刀的時候,必須順著刀鋒,把全部的精氣神都灌注在刀鋒上,情感、執念、想法,都必須集中在一起。冷冰川覺得這個方法很適合自己,一下子就投入了幾十年。

“音樂給予我的最大益處:所有內心的蠻橫、激越、無理的力量,都收歸于柔和。”

陸慶松喜歡巴赫,喜歡貝多芬,喜歡肖邦,他認為,音樂最高的境界是達到從容。他給自己設了一個期限——55歲之前專心練琴,寫不了嚴肅音樂就寫電影音樂,但要寫出不俗。

“導戲最過癮的事就是和會演戲的演員們不停地碰撞,我在現場總是不想喊停,就想看他們還能給到我什么。”

劉循子墨想把自己說的話拍成電影去和觀眾交流。不敢揚名立萬,只是每完成一部作品都做到無愧于心。所以,他總是去做能吸引自己的新東西。

“我一直在網上看到很多人有身材焦慮,為什么瘦才是美?為什么女性身材的標準只有一個?”

翁素曼希望大家改掉對于女性必須要瘦、必須要化妝、穿裙子的刻板印象。因此,可以看到在她的木雕作品里的人物,都是有點微胖的女孩形象,但每個人都陽光快樂。

“作為人,把臉洗干凈,站在別人面前,就是想要被看見;作為藝術家,做作品的動機更是。”

趙趙作品中的淺,是深入淺出的淺;趙趙能量中的火,是鉆木取火的火。40歲,他終趨近于不惑,學會了折中,也松弛了不少,成為了無論怎樣也要先把茶事安頓妥當的人。

“現在是藝術家的時代,同樣也是藏家的時代,或者是玩家的時代。作為藏家群體,你不能輸出的只是你的審美觀點,還應該有責任感。”

年輕藝術家在享受前途無量的光暈時,藏家似乎總是在背后扮演著推波助瀾,處變不驚的角色。當然,還有一些藏家應該做的事情。

“表演就是一種滿足感,一種享受。別人樂了,別人感動了,那你不就成功了嗎?”

直到現在,周野芒也不認為自己“熱愛”表演這個行當。剛開始他把它當成一份工作,后來自己在這個過程中也慢慢體會到戲劇的魅力和表演的樂趣。表演成為他的“職能”。

“所有在生命中對應的情緒,都可以指代為男人和女人。”

情感在我們的生活中不可避免,男人也一樣會關注,但并不一定這么直白地釋放在作品中。于是在金釹的創作中,可以看到一種由男女情感關系到廣泛隱喻的轉變。