基于模糊綜合評價法的發電企業應急能力評估

王 輝,何 文

(湖北能源集團股份有限公司,湖北 武漢 430077)

0 引言

對發電企業應急能力進行評估,可以有效地評判當前企業的應急狀況,及時發現企業在應急管理工作中存在的不足,有針對性地提高應急管理水平[1]。現階段發電企業應急能力評估主要依據DL/T 1919—2018《發電企業應急能力建設評估規范》,對照檢查表采用專家打分法的方式進行,但因不同專家對評估指標的理解存在差異,導致評估結果存在一定的主觀性、片面性[2]。為解決專家打分法在實際應用中的弊端,通過模糊綜合評價法構建模糊綜合評價數學模型,對發電企業應急能力進行評估,減少主觀評判帶來的誤差,提高評估結果的準確性和全面性。下面以溇水水電有限公司為例,采用該模型進行應急能力評估,全面系統地分析應急管理方面存在的不足,并提出相應的改進建議。

1 發電企業應急能力評估指標及權重

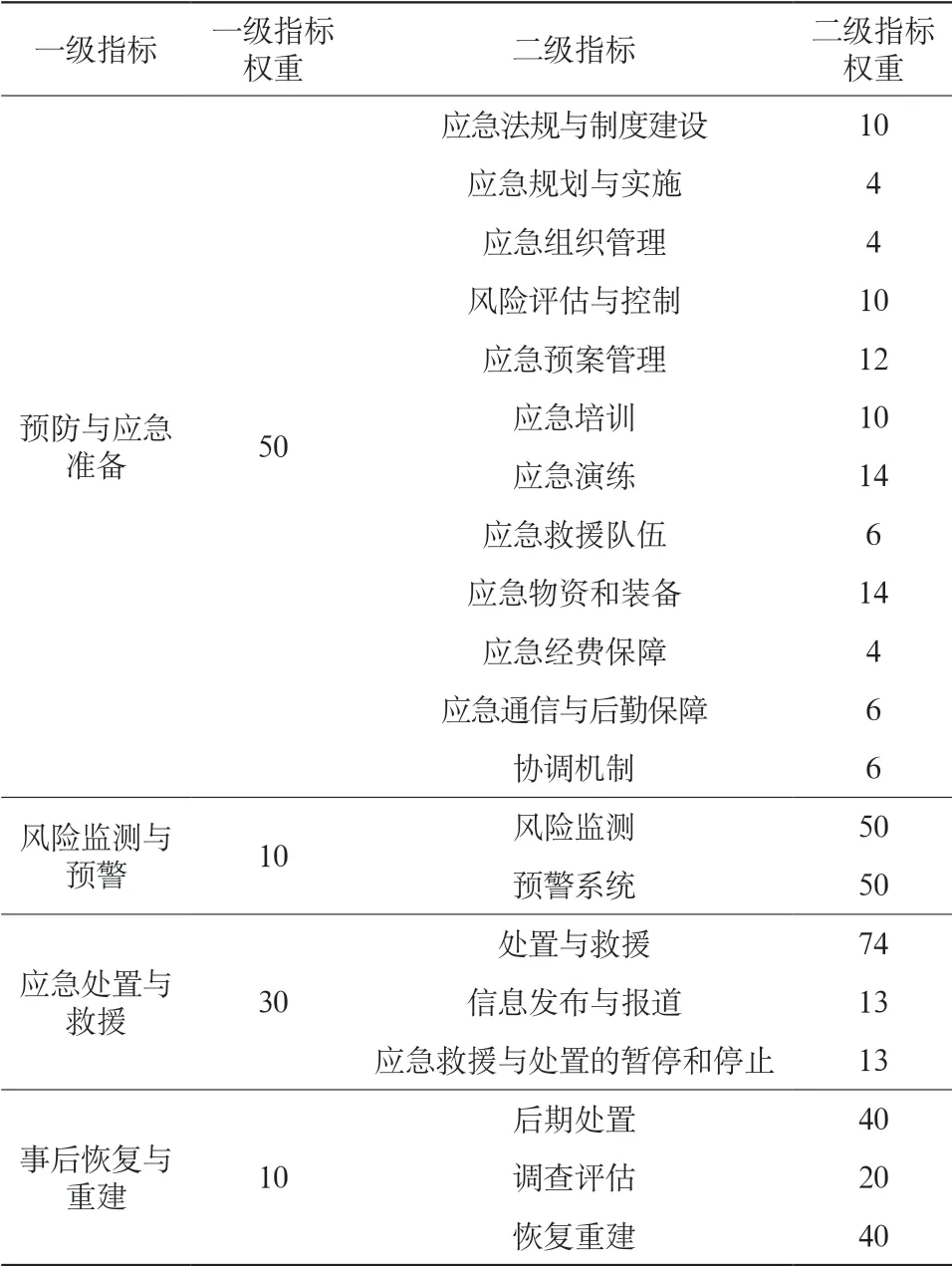

依據《發電企業應急能力建設評估規范》,發電企業評估指標體系可分解為預防與應急準備、風險監測與預警、應急處置與救援、事后恢復與重建4 個一級指標以及應急法規與制度建設、應急規劃與實施等20 個二級指標,并根據指標設定分值,計算出各指標的權重,如表1 所示。

表1 發電企業應急能力評估指標與權重 %

2 構建應急能力評估模糊綜合評價數學模型

模糊綜合評價法是對被評價要素相對于評價集隸屬度狀況的一項綜合評價,利用數學模型將被評價對象的因素與因素之間所具有的模糊關系進行合成,將現實中各種模糊及難以量化的因素進行量化研究[3-4],具有結果明確,系統性強的優勢,具體步驟如下。

(1) 建立應急能力等級評語集。構建應急能力模糊綜合評價模型時,采用“很好、較好、一般、較差、很差”五個等級,依次用數字5,4,3,2,1 表示。即:W={w1,w2,w3,w4,w5}={很好,較好,一般,較差,很差}={5,4,3,2,1}。

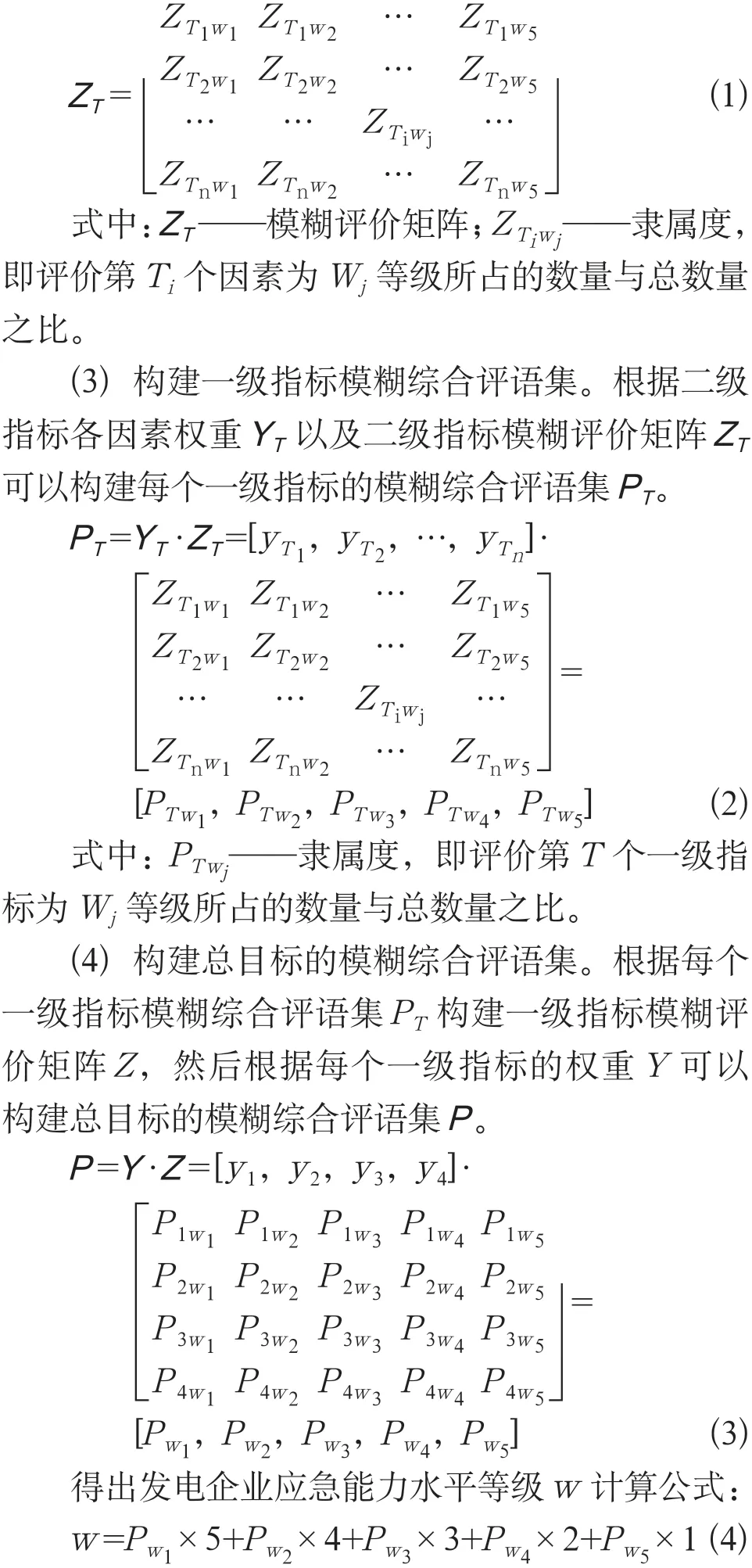

(2) 構建二級指標模糊綜合評價矩陣模型。對于每個一級指標下的二級指標,可以根據評語集W 做出一個模糊的判斷,從而構建出模糊評價矩陣ZT。

3 應用實踐

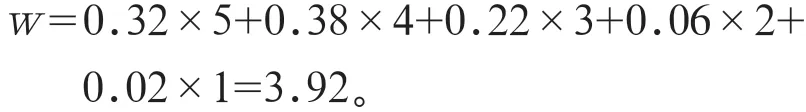

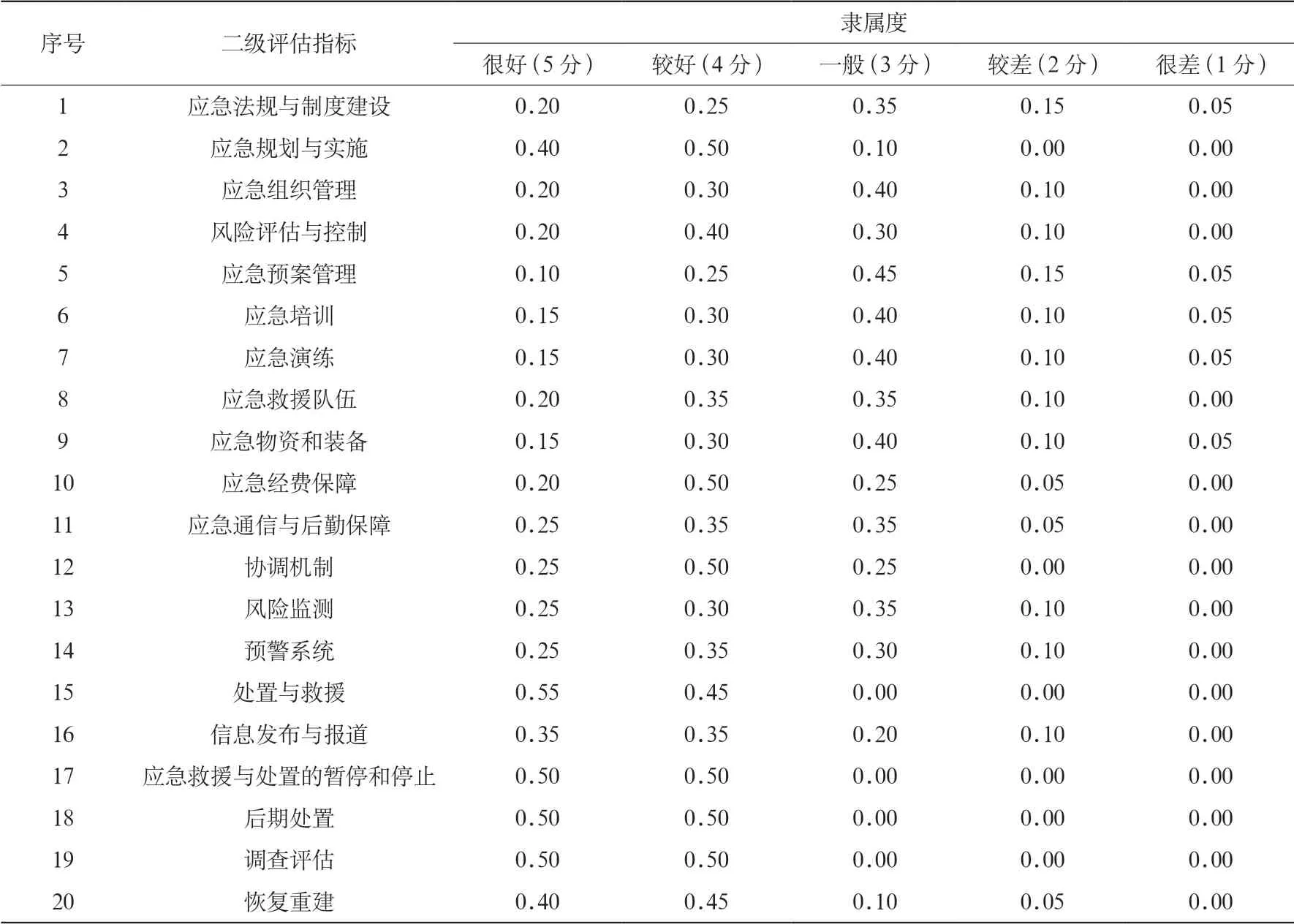

溇水水電有限公司是溇水干流流域中專業化、板塊化管理的發電企業,目前運營有洞坪電廠、鎖金山電廠、江坪河電廠、芭蕉河電廠。通過向熟悉公司應急管理情況的有關管理者及對公司開展過安全檢查的專家、監管人員收集二級評估指標的評語集(見表2),采用公式(1),(2),(3),(4)計算得出溇水水電有限公司應急能力水平等級w 為:

表2 應急能力評估體系二級指標等級隸屬度

該得分在評估系統中屬于較高等級,與實際專家打分法得到的情況相吻合。但系統地從20 個二級指標的隸屬度來看,企業應急管理方面還存在一些待完善的問題。

(1) 應急法律法規、標準規范獲取、識別更新不及時,應急管理制度需要修訂完善。應加強應急法律法規、標準規范獲取、識別管理,及時更新應急法律法規、標準規范清單,保持相關法律法規、標準規范的適用性,并加強宣貫學習,根據最新的應急法律法規、標準規范要求,及時修訂完善應急管理制度。

(2) 應急工作責任和分工需要完善,應急領導小組內部協調工作機制需要健全。應進一步建立健全應急管理工作責任制,結合崗位責任體系,明確應急工作責任和分工以及應急管理組織機構內部協調工作機制。

(3) 應急預案與地方政府及其相關應急救援部門的預案銜接不緊密;預案內容有待修訂完善。應加強與地方政府或應急管理單位溝通交流,與其預案相互銜接;修訂完善應急預案,確保符合有關法律、法規、規章和標準的規定,具有科學性、針對性和可操作性。

(4) 一線員工對應急預案學習掌握程度還不夠,應急處置程序和方法不能熟練掌握。應制定應急培訓計劃和具體內容,分層分級開展各部門和各單位負責人、應急管理人員、應急救援人員、從業人員等各級各類人員的應急培訓,確保相關人員具備第一時間應對突發事件的應急處置與個人防護、自救、互救的基本能力。

(5) 應急預案演練后的評估管理存在不足。應依照AQ/T 9009—2015《生產安全事故應急演練評估規范》等建立評估表,從預警與信息報告、緊急動員、事故監測與研判、指揮和協調、事故處置、應急資源管理等13 個方面進行評估。

(6) 應急物資的儲存、維護保養等存在不足。應完善應急物資清單臺賬,對應急救援物資裝備應定人、定點、定期管理,加強維護,及時更新和補充有效期以外、狀態不良或缺失的必備物資裝備,確保應急救援物資裝備完備有效。

(7) 與地方相關政府部門和機構的常態化應急聯絡機制需要健全。應與上級主管部門,當地政府有關氣象、交通、防汛、公安、消防、衛生部門等專業機構建立常態聯絡機制和信息網絡系統,實現突發事件的匯集、分析、傳輸與共享。

4 結論

基于《發電企業應急能力建設評估規范》相關指標建立了發電企業應急能力評估體系,運用模糊綜合評價法建立模糊綜合評價數學模型進行評估,以提高評估結果的準確性和全面性。該體系在溇水水電有限公司的應用表明,評估方式實現了各影響因素和指標的定量評價,所建立的數學模型驗證有效、實用價值高,具有結果清晰、系統性強的優勢。同時通過評估分析了應急管理方面存在的不足,提出相應的改進建議,為相關企業應急能力評估提供借鑒。