基于精益成本管理的裝配式建筑全過程成本分析

張東林,時 樂,胡紹蘭,張國濤,張國興

(1.秦皇島廣建工程項目管理有限公司,河北 秦皇島 066000;2.河北建筑工程學院,河北 張家口 075000)

0 引言

我國傳統建造方式往往會帶來工業化程度較低、環境污染嚴重等不良影響,這與我國倡導的節能、環保政策相沖突,且無法促進我國建筑業向集約型建筑工業化積極發展。而裝配式建筑的標準化、協同體系形成了建筑業的優良發展特點。2020 年8 月,國家住建部等部門頒發《關于加快新型建筑工業化發展的若干意見》,提倡以新型建筑工業化帶動建筑業全面轉型升級。同年,住房和城建部對2020 年全國裝配式建筑發展的情況進行審查,全國新建裝配式建筑面積約占總面積的20.5%。雖然目前裝配式建筑在我國現階段正處于大力推廣的階段,但是其建造成本較高仍然是制約快速發展的關鍵因素之一。

通過國內現有文獻研究發現,不少學者對裝配式建筑成本的研究方法具有多樣性。苗澤惠等[1]采用基于SEM 的結構方程模型對裝配式建筑的設計、采購、裝配、交付、回收五個過程分析成本影響因素,從而提出優化裝配式建筑成本的相關建議。周建晶[2]依托BIM 信息管理平臺對裝配式建筑的各個建造過程進行協同模擬,基于實證研究為采用BIM 技術的裝配式建筑項目提供依據。也有基于精益建造理論的裝配式建筑質量管理研究。姜仁晉等[5]通過對裝配式建筑質量控制體系的設計研究,提出基于精益理念的裝配式建筑質量管控策略。周福新等[6]從生產、人員、工序、度量、優化的角度對裝配式建筑質量管理進行分析,從而提出可行性的建議。

鑒于現有文獻對基于精益理念的裝配式建筑成本管控研究較少的現狀,本文提出建立基于精益成本管理的裝配式建筑成本研究,從建造全過程的角度分析裝配式建筑成本較高的原因,并在設計階段、構件生產階段、運輸階段、裝配階段采取基于精益成本理論的成本管控措施。

1 精益建造及精益成本管理理論

1993 年,Lauri Koskela 將制造業與建筑業的特點相結合,基于傳統的制造業生產理論提出了精益建造理論,即TFV 生產理論。精益建造源于工業生產制造中的生產管理模式,貫穿產品生產、管理、設計、實施的全過程。精益思想的核心是用較少的資源實現更大的價值,這與我國裝配式建筑的理念不謀而合。其目標是減少資源浪費和實現經濟的最大價值。于建筑業而言,精益建造理論是對建造的全過程進行資源(人工、材料、機械等)的合理配置,站在企業的角度實現工程項目的最大價值。

精益成本管理思想是精益制造中的重要環節理念,通過不斷消除供應鏈生產環節中的不利于價值增值的活動和減少浪費,最終實現降低成本,提高生產效率和經濟效益。精益成本管理思想與傳統成本管理的不同,最主要的優勢如下:①精益成本管理注重更加長遠持續的利益。②精益成本管理是從滿足客戶需求的視角出發的,而傳統的成本管理是從項目角度出發的。③精益成本管理從企業開始著手,繼而落實于工程項目。

我國國內對精益成本的理論和實踐探索起步較晚。21 世紀初,將精益成本管理的理念應用于建筑行業才剛剛興起。鄭志林[7]等對以汽車行業為例,提出基于精益建造的工程項目全壽命周期成本管理。胡偉琴等[8]對我國采用精益思想的建設工程項目進行全面系統的分析。這些研究都為精益成本管理理論應用于我國建筑業的未來發展夯實了理論基礎。從建設項目的各階段(決策、設計、招投標、施工、竣工結算、運維階段)來看,精益成本管理可以從企業、人員、管理方法的角度消除各階段中不必要的浪費。

2 裝配式建造成本概述

在裝配式建筑的全過程建造過程中,針對裝配式建筑的成本構成,本文從裝配式建筑的設計成本、生產成本、運輸成本、裝配成本等四個方面進行成本劃分的分析。現階段,裝配式建筑尚未完全普及,這與施工技術、構件的生產運輸及裝配、管理方法等多方面的原因有關聯。為實現成本最小、收益最大的最優目標,在分析裝配式建筑的成本構成后,闡述裝配式建筑成本較高的現實原因。

2.1 設計成本

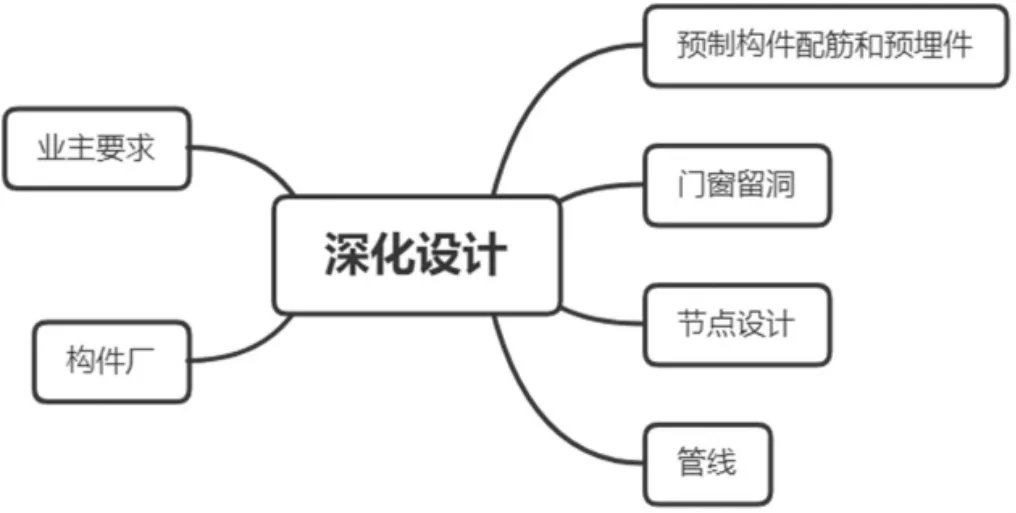

現階段,我國的裝配式建筑設計是采用等同現澆設計[9]的方式,將預制構件(墻、樓梯等)用混凝土現澆連接,實現裝配式構件與現澆混凝土之間的“等同”,達到完成裝配式建筑的完整建造效果。該方法的缺點是構件生產和設計的效率低下,并且“等同”效果差。因深化設計的工作量大并且設計難度高,因此我國常用的深化設計方式是由設計單位完成構件設計,再交構件廠深化設計。構件廠深化設計時需要考慮業主的要求和自身的生產工藝。由此產生的深化設計費用大大增加,這導致每平方米造價比傳統設計費用多20%~40%。裝配式建筑深化設計流程如圖1 所示。

圖1 裝配式建筑深化設計

2.2 生產成本

預制構件的生產過程包括模具制作、批量生產、養護、安裝等,就成本的組成分析裝配式建筑的生產成本,包括以下的內容。

(1)人工費。直接人工費包括生產車間工人的培訓費、工資、獎金、津貼、補貼、福利費等。由于現階段我國裝配式建筑領域的人才匱乏,專業人員尤其缺少,因此對生產工人的培訓費用需要大力投入,這是造成人工費較高的主要原因。

(2)材料費。裝配式建筑建造過程中耗材量最大的是鋼筋的消耗。其中,節點連接處的材料消耗也較大,如橡膠板。因為預制構件的設計與實際施工過程中的情況有差異,所以裝配式建筑材料消耗量比傳統建筑的材料消耗量大。

(3)設備折舊費。目前我國建筑領域采用裝配式建筑的情況較少,因此生產構件的數量需求較少。這需要考慮生產設備的折舊費、經營費用、修理費、租賃費等。

2.3 運輸成本

運輸成本也叫物流成本,是指根據業主或施工單位要求將采購的材料運至施工現場或其他指定的地點。包括裝配式建筑構件的存儲費用和運輸費用。

(1)裝配式建筑構件存儲費用。裝配式建筑構件生產之后要進行養護的過程,因此需要專業的場地滿足養護所需要的環境條件,同時需要專業管理人員實時管控。構件養護完成運輸到施工現場之后需要選擇場地安放。由此產生較多的構件養護和存儲費用。

(2)裝配式建筑構件運輸費用。構件運輸成本按每立方米的運輸單價進行計量,因此要選擇合理的運輸距離。運輸過程中可能會造成預制構件的損耗、破壞,由此增加的材料費用和對施工進度產生影響。同時,構件和材料運輸不及時會影響原定施工進度計劃,造成成本增加。

2.4 裝配成本

裝配成本包括構件安裝人工費、安裝過程中需要使用的配件等材料費、安裝機械費、構件垂直運輸費等。裝配式建筑構件的裝配過程中需要大量專業的安裝人員。例如在預制節點處需要加強現澆混凝土與構件接連處的施工,保證工程質量與安全。同時若使用施工工藝要求能高的鋼筋套筒灌漿連接技術,則會產生更高的安裝成本。

2.5 增量成本

隨著裝配式建筑的發展趨勢,與傳統建筑相比,其增量成本包括以下3 個方面。

(1)施工工藝。裝配式技術體系會越來越健全,當裝配式建筑愈加盛行時,構件產量會達到一定的規模,此時會產生較大的成本。

(2)運輸成本。考慮到需要制定合理的車輛調配制度、運輸距離成本以及裝配式構件生產廠的位置選擇。

(3)管理成本。我國目前的裝配式建筑體系尚未成熟,就整個產業鏈而言,各個環節的管理仍需加強。這需要從很多方面采取建設、投入等措施,也需要進一步進行研究和探索。

3 精益成本管理理論下的裝配式建筑成本管理

本文從裝配式建造的全過程進行研究,具體包括設計階段、構件生產階段、運輸階段和裝配階段。

3.1 設計階段

傳統建造方式中設計與施工是兩個相對獨立的過程,而裝配式建筑在設計與施工時要兼顧兩者,因為構件設計往往與實際施工不符。為減少材料浪費與設計變更帶來的成本增加,在裝配式深化設計階段采用并行設計的方式。并行設計強調項目各參與方之間協同合作,避免因設計上的信息不對稱性造成設計階段產生較大的問題。協同設計可以利用BIM 技術,從前期設計階段降低裝配式建筑成本。

同時,在裝配式建筑設計階段可以采用BIM 技術進行構件的碰撞檢測,加強構件連接的準確度并即時采取相應的措施。BIM 技術也可建立裝配式建筑的標準化構件體系,減少設計的時間成本。

3.2 生產階段

(1)標準化生產。選擇合適的供應商,綜合考慮其生產能力、供應能力和成本合理性。裝配式建筑強調標準化生產構件,使構件生產和安裝更加高效、快速。

(2)準時化生產。準時是指在恰當的時間完成恰當的工作量,準時采購材料,準時生產構件,準時施工。建立BIM 信息共享平臺,實時獲取材料供應信息、施工資源配置、施工進度等,減少庫存占用和構件損耗,進而降低成本。

3.3 運輸階段

選擇距離合適的裝配式構件生產廠,將構件生產廠到施工現場的距離控制在100km 以內。同時要做好構件運輸過程中的防護措施,減少構件的破損率,確保預制構件質量。

3.4 裝配階段

(1)末位計劃者體系。末位計劃者體系即在工程項目前期做好詳細的預防施工階段出現變更的情況,將計劃細化至基層施工班組。管理者事先預測施工過程中產生的變更計劃內容,并做出預防措施;基層施工班組根據實際施工進度制定周計劃和日計劃,并依據變更內容做出調整,確保計劃的實施。在此過程中,基層施工班組制定的詳細計劃確保了整個工程項目的進度計劃控制,對裝配式建筑成本起到了預先控制的重要作用。

(2)5S 現場施工管理。精益建造中的5S 現場施工管理是針對預制構件的吊裝和混凝土現澆過程的精細化管理,主要包括現場整頓、清潔管理。

(3)準時施工。裝配階段的準時施工是對施工工序的合理安排。例如看板管理時,需要向上一工序和下一道工序傳遞信息,避免了時間成本浪費和成本增加。

4 結語

裝配式建筑是建筑工業化的主要代表之一,精益建造理念起源于制造業。二者之間的關聯十分緊密,并且在建筑生產方式、管理模式上有可互相借鑒的共同之處。裝配式建筑較傳統建筑具有較大的優勢:勞動生產方式的正向轉變、加強施工過程中的安全性、帶動建筑產業鏈的發展等。通過本文從裝配式建造全過程的詳細闡述表明,我國的裝配式建筑體系正處于初級階段。這需要積極探索和形成標準化的裝配式建筑體系,促進裝配式建筑在我國的廣泛推行。

基于精益建造理論的裝配式成本管理可以為企業和單位帶來經濟效益,為社會倡導起到引領作用,為國家提倡發展裝配式建筑提供可支撐的理論依據。因此,需要政府政策推行、企業培養、地方示范之間緊密合作,為我國裝配式建筑發展助力。