拉莫三嗪應用于癲癇患者的臨床療效及安全性研究

朱磊

癲癇俗稱羊癲瘋,是神經內科中一種常見的疾病,主要是因為大腦神經元異常放電導致短暫性腦功能異常。目前臨床還沒有明確癲癇的發病機制,目前公認的發病機制是神經細胞電生理異常理論,患者在發作時從癲癇病灶中出現大的突觸后電位,啟動了負反饋機制,并致使細胞膜出現過度去極化,且長時間持續這種狀態,以防止日常電位擴散所致[1]。癲癇能夠發生在任何年齡階段,目前中國癲癇病例已經達千萬人次,我國癲癇發病率在7‰左右,且大多數都是活動性癲癇,癲癇疾病會導致患者出現感覺障礙、語言障礙、意識障礙、精神障礙、運動障礙,這種疾病需要進行長時間治療。癲癇發作時,患者會出現突然猝倒、失神、意識障礙、肌肉僵直等多種癥狀,一般癲癇發作持續時間較短,患者癲癇發作之后會恢復正常[2]。但是如果癲癇頻繁發作,將會對人體神經功能造成損傷,且如果患者突然發作時容易出現意外,對患者個人生活、工作、心理等都存在負面影響。臨床治療癲癇的方式主要是藥物治療,用藥原則是規律、持續用藥,且主要進行單獨用藥治療,聯合用藥為輔助手段。通常癲癇患者為嬰幼兒或者老年人,這兩類癲癇疾病人群的癲癇發作頻率比較高,因此對用藥安全性的要求也更高,而選擇何種藥物開展治療才能獲得更高的有效性與安全性對患者疾病康復具有重要意義[3]。本研究主要分析拉莫三嗪應用于癲癇患者的臨床療效及安全性,報告如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 選擇2020 年1 月~12 月本院收治的78 例癲癇患者作為研究對象,根據治療方式的不同將患者分為參照組與實驗組,各組39 例。參照組:男20 例,女19 例;年齡最大60 歲,最小16 歲,平均年齡(44.63±2.13)歲;病程最長15 年,最短2 年,平均病程(6.63±1.96)年;體重最大75 kg,最小46 kg,平均體重(52.32±1.32)kg。實驗組:男19 例,女20 例;年齡最大62 歲,最小17 歲,平均年齡(44.55±2.11)歲;病程最長14 年,最短1.5 年,平均病程(6.49±1.88)年;體重最大76 kg,最小45 kg,平均體重(52.42±1.29)kg。兩組患者的一般資料比較,差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.2 納入及排除標準

1.2.1 納入標準 ①均根據癲癇相關診斷標準確診;②患者癲癇疾病病程>6 個月;③癲癇發作頻率為>4 次/個月,且最近3 個月之內癲癇發作率穩定;④不存在中樞神經系統惡性腫瘤或者變性疾病者;⑤均對本次研究了解并簽署同意書。

1.2.2 排除標準 ①存在心肺肝腎等嚴重功能障礙者;②治療依從性差無法遵從醫囑規律用藥治療者;③精神疾病者、情感障礙者;④同時服用拉莫三嗪相互作用的藥物者;⑤既往3 個月有參與拉莫三嗪或者同種類藥物的實驗者;⑥無法堅持本次研究中途退出者。

1.3 方法

1.3.1 參照組 采取丙戊酸(湖南省湘中制藥有限公司,國藥準字H43020873,規格:0.1 g×100 片)治療,根據患者的體重15 mg/kg 或600~1200 mg/d(分次服),初始劑量為5~10 mg/kg,用藥1 周后逐漸增加藥物劑量,直到病情被控制為止。注意每日用量>250 mg時,應分次服用,以減少胃腸道刺激。最大量一般為<30 mg/(kg·d)。連續治療12 個月。

1.3.2 實驗組 采取拉莫三嗪(三金集團湖南三金制藥有限責任公司,國藥準字H20050596,規格:25 mg×48 片)治療,初始1 周的劑量為12.5 mg/次,2 次/d,之后調節患者的藥物服用劑量,增加為100 mg/次,最大劑量為200 mg/次,2 次/d。連續治療12 個月。

1.4 觀察指標及判定標準

1.4.1 療效 判定標準:控制:患者在6 個月內癲癇沒有發作,發作頻率下降100%;顯效:患者的癲癇發作頻率下降幅度>75%;有效:患者的癲癇發作頻率下降50%~75%;無效:患者的癲癇發作頻率下降幅度<50%。治療總有效率=控制率+顯效率+有效率。

1.4.2 癲癇控制效果 采取國際通用癲癇發作評價標準評價:1 分:患者不存在任何的抽搐現象或者疾病發作現象;2 分:患者不存在抽搐現象,但是存在一定的疾病發作現象;3 分:患者癲癇發作次數≤3 d/年,不對其先兆發作現象進行嚴格區分;4 分:患者癲癇發作次數在4 d/年左右,相對應的發作頻率減少幅度>50%;5 分:患者抽搐發作頻率減少<50%;6 分:患者抽搐發作的頻率并沒有減少,甚至有增加現象。完全控制:1 分;部分控制:2~4 分;控制不理想:5~6 分。癲癇控制有效率=完全控制率+部分控制率。

1.4.3 癲癇發作次數、癲癇控制時間 統計并比較兩組患者用藥治療之后的癲癇發作次數、癲癇控制時間。

1.4.4 不良反應 包括腹瀉、胃腸道痙攣、惡心或嘔吐、嗜睡等。

1.5 統計學方法 采用SPSS20.0 統計學軟件進行統計分析。計量資料以均數±標準差()表示,采用t檢驗;計數資料以率(%)表示,采用χ2檢驗。P<0.05 表示差異具有統計學意義。

2 結果

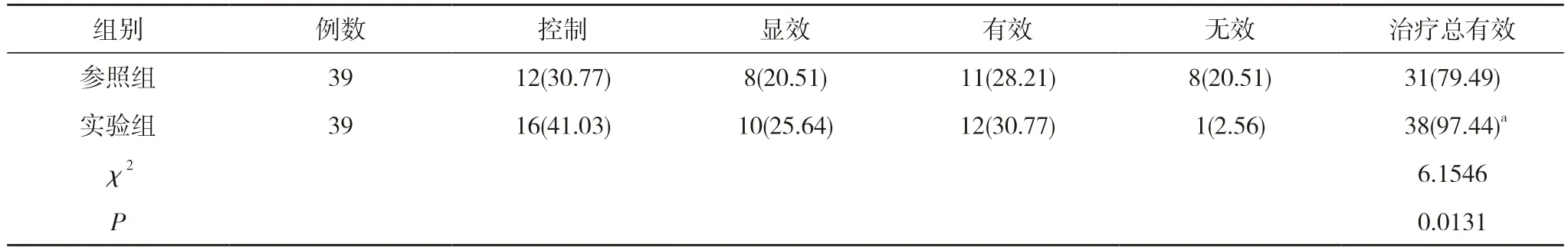

2.1 兩組療效比較 實驗組的治療總有效率高于參照組,差異具有統計學意義 (P<0.05)。見表1。

表1 兩組療效比較[n(%)]

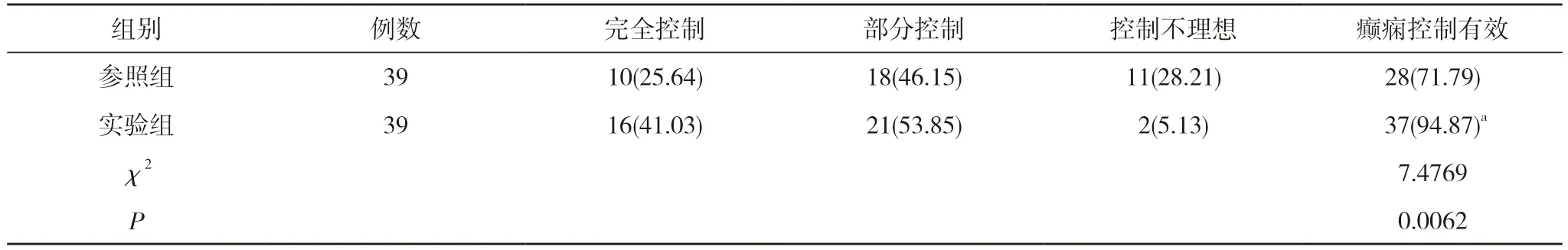

2.2 兩組癲癇控制效果比較 實驗組的癲癇控制有效率高于參照組,差異具有統計學意義 (P<0.05)。見表2。

表2 兩組癲癇控制效果比較[n(%)]

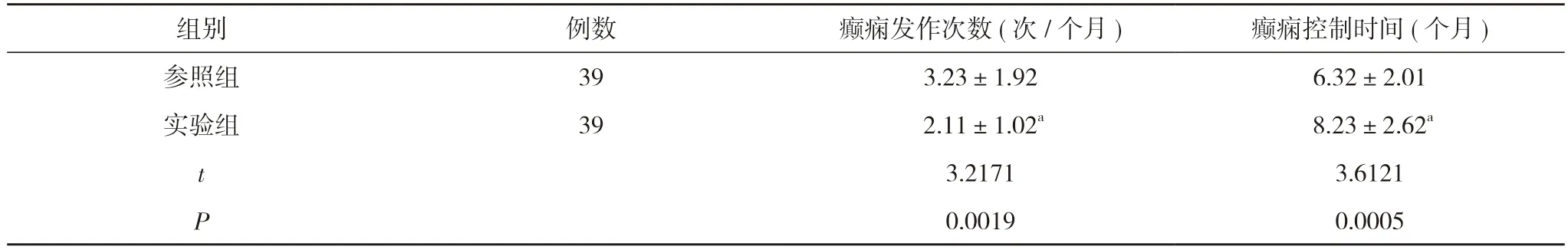

2.3 兩組癲癇發作次數、癲癇控制時間比較 實驗組的癲癇發作次數少于參照組、癲癇控制時間長于參照組,差異具有統計學意義 (P<0.05)。見表3。

表3 兩組癲癇發作次數、癲癇控制時間比較 ()

表3 兩組癲癇發作次數、癲癇控制時間比較 ()

注:與參照組比較,aP<0.05

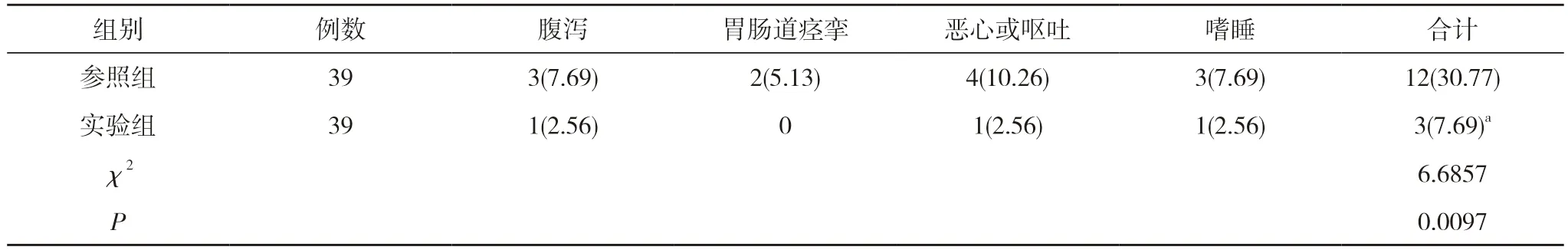

2.4 兩組不良反應發生情況比較 實驗組的不良反應發生率低于參照組,差異具有統計學意義 (P<0.05)。見表4。

表4 兩組不良反應發生情況比較[n(%)]

3 討論

癲癇的產生可能是因為大腦生長發育時期遭受到不恰當的外來損害,導致大腦可塑性遭到破壞,從而導致癲癇疾病產生。癲癇疾病的臨床表現主要是突然發作的全身強直性痙攣,某些患者則有可能表現出流口水、短暫呆愕、做咀嚼或者緊紐扣等動作,并且發作時間可持續數秒或者數分鐘。癲癇這種神經系統慢性疾病在我國中極為常見,有關數據統計,我國近5 年來活動性癲癇的發病率已經高達50%,每年都有不等數量的患者產生癲癇癥狀[4]。癲癇的病程極長,易反復發作,對患者身體健康帶來嚴重危害,情節嚴重的還可能導致患者死亡。有研究認為,癲癇的產生與離子通道、神經遞質以及神經膠質細胞等改變存在一定相關性[5]。目前臨床治療癲癇的方式主要是藥物治療,一般70%~80%的癲癇患者在進行藥物治療之后其疾病能夠得到控制,但是其中有20%~30%的癲癇患者屬于難治性癲癇疾病,此類患者不僅遭受疾病所帶來的折磨,在病情發作的時候常常會遭遇他人異樣目光,對患者的心理造成嚴重危害,導致患者出現一定心理障礙,嚴重影響患者工作與生活[6]。因此必須采取更有效的藥物對癲癇患者實施治療,改善治療效果及提高生活質量。

丙戊酸是臨床上常用到的一種抗驚厥藥物,其可以抑制肝臟細胞色素的P450 酶,降低患者神經元興奮性,促使機體氨基丁酸合成與分解速度加快,以此獲得明顯的抗驚厥果。此外,丙戊酸可以促使人體血液濃度增大,以此延長藥效半衰期。有關研究顯示,丙戊酸用于治療癲癇疾病,特別是對于失神、失去張力、肌陣攣、強直-陣攣類的癲癇,能夠發揮出更有效的治療效果[7-9]。但臨床實踐發現,單獨服用丙戊酸容易引起多種不良應,會顯著降低患者的治療依從性,整體療效欠佳。

拉莫三嗪是一種笨基三嗪類抗癲癇藥物,其可以縮短海馬神經興奮時間,有效降低丙谷氨酸與天門冬氨酸的水平,同時可以對鈉離子(Na+)內流情況進行抑制,還能夠抑制動作電位爆發,有效降低患者癲癇發作次數[10-12]。有關研究發現,拉莫三嗪治療癲癇疾病的藥理機制主要包括以下幾面:①拉莫三嗪可以通過Ⅱa型Na+通道,確保細胞膜性質的穩定,對細胞異常放電進行有效抑制;②可以抑制電壓門控制通道,以此來控制異常放電,拉莫三嗪不但可以抑制谷氨酸的釋放,同時還可以控制谷氨酸誘發動作電位的爆發;③能夠穩定突出前膜性質,避免谷氨酸內興奮性地質釋放太多[13-15]。另有研究發現,拉莫三嗪在服用之后不會受到食物的影響,通過口服之后能夠快速的被腸道完全吸收,其具有的生物利用度高,不僅不會對患者的認知功能造成影響,還可能提高其認知功能[16-18]。

本研究結果顯示,實驗組的治療總有效率高于參照組,差異具有統計學意義 (P<0.05)。實驗組的癲癇控制有效率高于參照組,差異具有統計學意義 (P<0.05)。實驗組的癲癇發作次數少于參照組、癲癇控制時間長于參照組,差異具有統計學意義 (P<0.05)。實驗組的不良反應發生率低于參照組,差異具有統計學意義(P<0.05)。

綜上所述,拉莫三嗪治療癲癇療效顯著,能夠有效控制癲癇癥狀,減少患者的癲癇發作次數,且不會導致患者出現太多的不良反應,用藥安全性高,值得推薦。