丁苯酞聯合氯吡格雷、阿司匹林治療進展性缺血性腦卒中的臨床效果及對C 反應蛋白水平的影響

李晶 賈梅霞

缺血性腦卒中是臨床上常見的卒中類型,其病死率及致殘率均較高。主要與腦內低灌注及側支循環代償欠佳等因素有關[1]。病發后患者會出現偏癱、失語、認知障礙、肢體麻木等功能障礙,進而嚴重影響患者生活質量,給家庭及社會造成一定的負擔。近年來進展性缺血性腦卒中的發生率逐年攀升,且呈現年輕化發展趨勢[2]。因此,針對進展性缺血性腦卒中的治療,也就成為了現階段研究的重點課題之一。而本次主要就丁苯酞、氯吡格雷、阿司匹林聯合治療進展性缺血性腦卒中的療效展開研究,以期提升臨床治療效果,并最終惠及廣大進展性缺血性腦卒中患者。現報告如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 選取2019 年3 月~2021 年5 月在本院住院的106 例進展性缺血性腦卒中患者,隨機分為A組、B組,每組53 例。A組男女比例28∶25;年齡48~76 歲,平均年齡(62.71±3.66)歲;其中16 例伴有高血壓、11 例伴有2 型糖尿病、10 例伴有高脂血癥、10 例伴有冠心病、6 例伴有高同型半胱氨酸血癥;卒中史18 例。B組男女比例27∶26;年齡47~77 歲,平均年齡(62.84±3.79)歲;其中15 例伴有高血壓、12 例伴有2 型糖尿病、11 例伴有高脂血癥、10 例伴有冠心病、5 例伴有高同型半胱氨酸血癥;卒中史20 例。兩組一般資料對比差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。納入標準:①簽署知情文件;②符合《中國急性缺血性腦卒中診治指南2018》診斷標準,并經頭部CT檢查除外腦出血;③發病72 h 內;④局灶性神經功能缺損程度進行性加重;⑤無嚴重并發癥;⑥依從性良好。排除標準:①合并精神疾病;②合并惡性腫瘤;③合并嚴重器質性病變;④合并藥敏史;⑤有顱腦外傷史或顱內出血史,且近期有明顯出血傾向;⑥中途退出研究。

1.2 治療方法 所有患者入組后均給予氯吡格雷(杭州賽諾菲制藥有限公司,國藥準字J20180029,規格:75 mg/片)聯合阿司匹林腸溶片(拜耳醫藥保健有限公司,國藥準字J20171021,規格100 mg)口服治療,均為1 次/d,1 片/次。同時均予以患者常規他汀類藥物治療。B組在此基礎上增加丁苯酞氯化鈉注射液(石藥集團恩必普藥業有限公司,國藥準字H20100041,規格:100 ml∶25 mg∶0.9 g)靜脈滴注治療,2次/d,100 ml/次。兩組均持續治療14 d。

1.3 觀察指標及判定標準 對比兩組患者臨床療效、藥物不良反應發生率及治療前后CRP 水平、神經功能缺損程度、日常生活自理能力。①治療前及治療后1、2 周,均抽取清晨空腹血5 ml 應用免疫比濁法檢驗CRP 水平。②神經功能缺損程度[3]:采用NIHSS評分進行評估,評分越高神經功能缺損情況越嚴重。③日常生活自理能力:采用ADL 評分進行評估,評分越高代表患者越不依賴護理人員,日常生活能力越好。④統計兩組患者治療過程中藥物不良反應發生情況,包括谷丙轉氨酶(ALT)升高、胃部不適。⑤療效判定標準:治療后參照NIHSS 評估療效[4],NIHSS 評分減少≥90%為基本痊愈,減少70%~89%為顯著進步,減少30%~69%為進步,減少<30%為無變化,總有效率=(基本痊愈+顯著進步+進步)/總例數×100%。

1.4 統計學方法 采用SPSS20.0 統計學軟件對研究數據進行統計分析。計量資料以均數±標準差()表示,采用t檢驗;計數資料以率(%)表示,采用χ2檢驗。P<0.05 表示差異具有統計學意義。

2 結果

2.1 兩組患者臨床療效對比 B組患者臨床總有效率為94.34%,高于A組的81.13%,差異具有統計學意義(P<0.05)。見表1。

表1 兩組患者臨床療效對比[n,n(%)]

2.2 兩組患者治療前后CRP 水平對比 治療前,兩組患者CRP 水平對比,差異無統計學意義(P>0.05);治療后1、2 周,B組患者CRP 水平顯著低于A組,差異具有統計學意義(P<0.05)。見表2。

表2 兩組患者治療前后CRP 水平對比(,mg/L)

表2 兩組患者治療前后CRP 水平對比(,mg/L)

注:與A組對比,aP<0.05

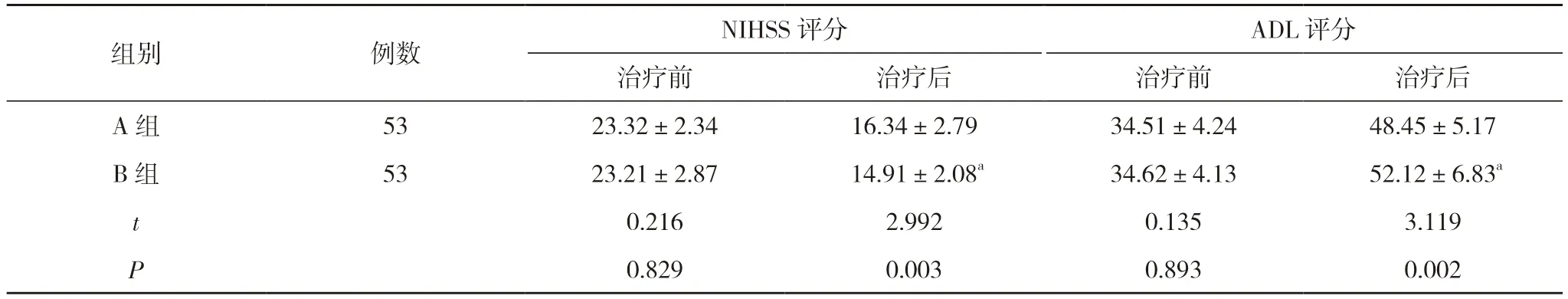

2.3 兩組患者治療前后神經功能缺損程度及日常生活自理能力對比 治療前,兩組患者NIHSS 評分、ADL評分對比,差異無統計學意義(P>0.05);治療后,B組患者NIHSS 評分低于A組,ADL 評分高于A組,差異均有統計學意義(P<0.05)。見表3。

表3 兩組患者治療前后NIHSS 評分、ADL 評分對比(,分)

表3 兩組患者治療前后NIHSS 評分、ADL 評分對比(,分)

注:與A組治療后對比,aP<0.05

2.4 兩組藥物不良反應發生率對比 治療過程中,A組患者發生ALT 升高、胃部不適各2 例,不良反應發生率為7.55%(4/53);B組患者發生ALT 升高1 例、胃部不適2 例,不良反應發生率為5.66%(3/53)。兩組患者藥物不良反應發生率對比,差異無統計學意義(P>0.05)。

3 討論

現階段針對進展性缺血性腦卒中的治療主要是藥物治療[5,6],而丁苯酞、氯吡格雷、阿司匹林作為治療該疾病的常用藥,均有顯著的治療效果。本次研究結果顯示:B組患者臨床總有效率為94.34%,高于A組的81.13%,差異具有統計學意義(P<0.05)。治療后1、2 周,B組患者CRP 水平分別為(16.79±1.81)、(8.71±0.68)mg/L,顯著低于A組的(17.84±1.97)、(12.34±1.79)mg/L,差異具有統計學意義(P<0.05)。治療后,B組患者NIHSS 評分低于A組,ADL 評分高于A組,差異均有統計學意義(P<0.05)。兩組患者藥物不良反應發生率對比,差異無統計學意義(P>0.05)。說明,丁苯酞、氯吡格雷、阿司匹林的聯合應用具有較為顯著的臨床效果及價值,可以作為治療進展性缺血性腦卒中的首選方案之一[7,8]。然而氯吡格雷本身是沒有活性的物質,在體內需要通過代謝為活性產物從而發揮抗血小板聚集的功效,因此其藥效與人體內的代謝酶相關,且作用時間比較長。阿司匹林是血栓素A2抑制劑,與氯吡格雷都屬于抗血小板藥物,都具有抑制血小板凝聚、減少血栓形成的作用。阿司匹林通過花生四烯酸途徑來使血小板功能減弱,進而降低血小板的聚集能力[9]。但是阿司匹林在發揮重要藥理機制時,也存在一定的副作用。如可能造成胃腸道的黏膜損傷,并且由于影響血小板的功能,可能導致出血事件的風險增加。氯吡格雷與阿司匹林相比,其安全性更好,對胃腸道的刺激要少一些,臨床出血發生幾率也相對較小[10]。因此,在臨床上選擇阿司匹林、氯吡格雷聯合應用,以減少藥物不良反應的發生,同時提升抗栓作用。丁苯酞為神經保護藥物,主要作用是保護線粒體功能,其可抑制谷氨酸釋放及花生四烯酸生成,清除氧自由基,提升抗氧化酶活性及腦血管內皮一氧化氮(NO)、前列環素(PGI2)水平,從而改善腦部血液循環,同時丁苯酞也可以改善腦代謝,對于腦神經細胞的損傷具有促進恢復的功效,可有效改善腦缺血導致的神經功能缺失程度[11]。但是丁苯酞在使用過程中個別患者可能會出現輕度的轉氨酶升高,而停藥后轉氨酶可以恢復正常,因此應用安全性也相對較高。將三者共同應用到進展性缺血性腦卒中的治療中,既可以發揮出高效的抗栓作用,同時還可以對腦組織進行保護,并促進局部循環,改善神經功能缺損程度,從而顯著改善患者預后。此外在三者的共同應用下還可以顯著降低CRP 水平,CRP 增高意味著人體內發生異常改變,有可能是感染的原因所導致,也有可能是非感染性的原因所導致,而癥狀消除后其含量則在1 周左右會下降至正常[12]。因此CRP 水平能夠反映腦組織缺血梗死后的急性炎癥反應,故可以作為評估病情活動和監測治療效果的指標。

綜上所述,丁苯酞聯合氯吡格雷、阿司匹林治療進展性缺血性腦卒中具有顯著療效,可有效降低患者血清CRP 水平,改善神經功能缺損情況,顯著提升疾病預后質量,值得在臨床中進一步推廣與應用。