不同中醫證型冠心病患者血脂異常分析

梁效銘

冠心病是由各種原因引起冠狀動脈供血不足而導致心肌缺血缺氧或壞死的心臟病,其發病與與高血壓、高血脂等因素密切相關[1]。冠心病屬于祖國醫學的“胸痹”、“心痛”、“心痹”等范疇[2]。中醫學對冠心病的病因、病機、治療及預防措施具備自身獨特的辨證論治體系,但對證型的診斷、治療療效評估缺乏客觀化指標。研究表明血脂異常升高是動脈粥樣硬化的主要因素,是冠心病發生的誘發因子。本研究以辨證論治原則對冠心病進行分型,對各型冠心病患者進行血脂指標檢測,分析不同證型冠心病患者血脂水平差異,以分析血脂異常與冠心病證型間的關系。現報告如下。

1 資料與方法

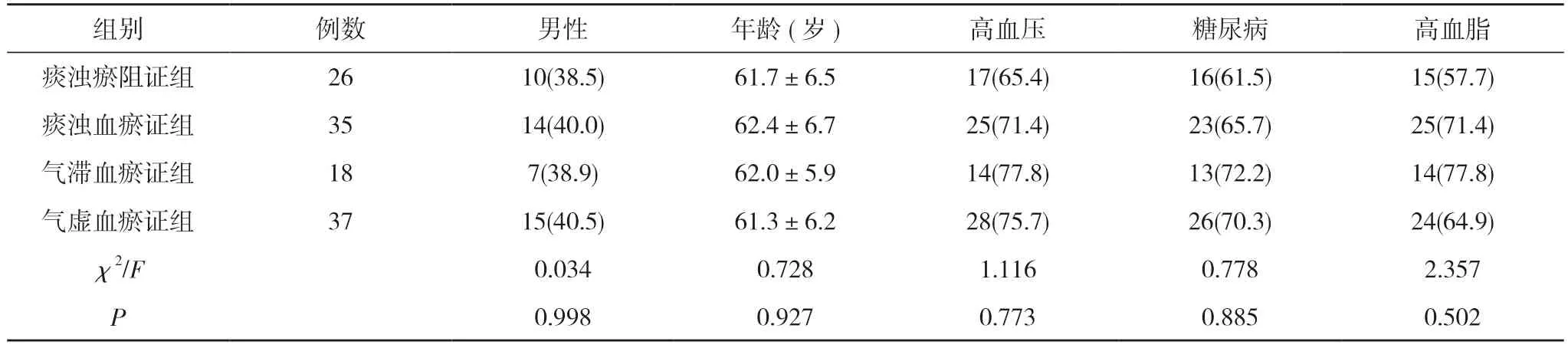

1.1 一般資料 收集2019 年5 月~2020 年5 月在本院住院治療的116 例冠心病患者為研究對象。納入標準:經冠狀動脈造影確診為冠心病患者;符合《中醫內科學》中有關冠心病中醫證型診斷標準[3],包括痰濁瘀阻證、氣滯血瘀證、氣虛血瘀證、痰濁血瘀證四大證型;患者自愿參加本研究并簽署知情同意書。排除標準:伴有全身感染、腫瘤、慢性肝病、其他類型心臟病的患者;資料不完整患者。116 例冠心病患者按照冠心病中醫證型不同分為痰濁瘀阻證組(26 例)、氣滯血瘀證組(18 例)、氣虛血瘀證組(37 例)、痰濁血瘀證組(35 例)。四組患者一般資料比較差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。見表1。

表1 四組患者一般資料比較[n(%),]

表1 四組患者一般資料比較[n(%),]

注:四組比較,P>0.05

1.2 方法 采集患者入院后次日晨起空腹靜脈血5 ml,采用日立7600 全自動生化分析儀檢測血脂指標,包括TC、TG、HDL-C、LDL-C,試劑盒由上海恒遠生物技術公司提供。

1.3 觀察指標 比較四組患者血脂指標(TC、TG、HDL-C、LDL-C)水平。

1.4 統計學方法 采用SPSS20.0 統計學軟件對研究數據進行統計分析。計量資料以均數±標準差()表示,多組比較采用協方差分析,兩兩比較用SNK 法檢驗;計數資料以率(%)表示,采用χ2檢驗。P<0.05表示差異具有統計學意義。

2 結果

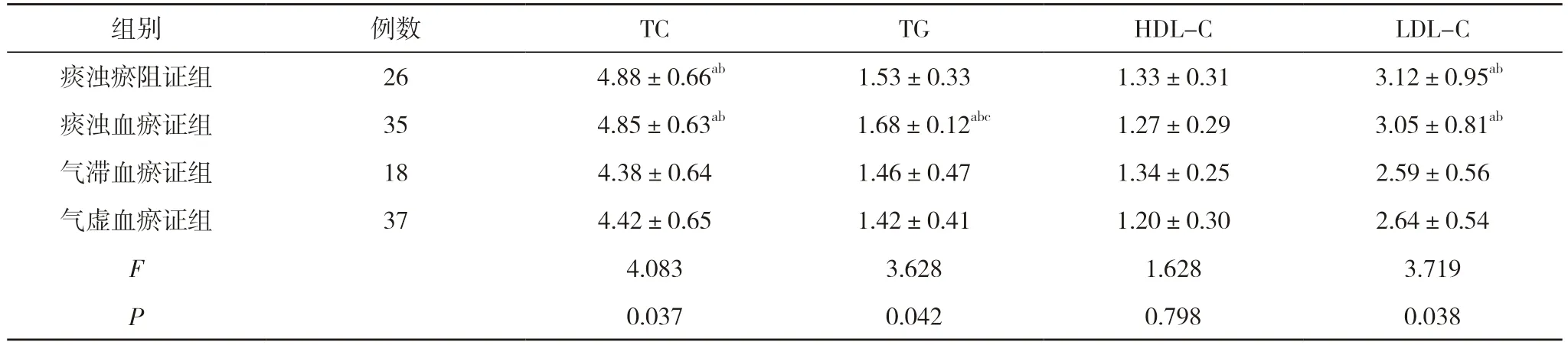

四組患者的HDL-C 水平比較差異無統計學意義(P>0.05);四組患者的TC、TG、LDL-C 水平比較差異具有統計學意義(P<0.05)。痰濁血瘀證組、痰濁瘀阻證組患者TC、LDL-C 水平均明顯高于氣滯血瘀證組、氣虛血瘀證組患者,差異具有統計學意義(P<0.05);痰濁血瘀證組患者TG 水平明顯高于痰濁瘀阻證組、氣滯血瘀證組、氣虛血瘀證組患者,差異具有統計學意義(P<0.05)。見表2。

表2 四組患者的血脂指標水平比較(,mmol/L)

表2 四組患者的血脂指標水平比較(,mmol/L)

注:與氣滯血瘀證組比較,aP<0.05;與氣虛血瘀證組比較,bP<0.05;與痰濁瘀阻證組比較,cP<0.05

3 討論

本組116 例冠心病患者中,最常見的中醫證型為痰濁血瘀證和氣虛血瘀證,表明痰濁和瘀血是冠心病發生的重要危險因素。目前已有許多研究對冠心病患者的血脂代謝情況進行研究。宋崢等[4]對29257 例冠心病患者進行辨證分型,結果發現氣虛血瘀、心血瘀阻、痰阻心脈證最常見。現代醫學研究表明,冠心病的發生與患者HDL-C 水平呈負相關,而與LDL-C 水平呈正相關[5,6]。另有學者對212 例冠心病患者進行為期6 年的追蹤隨訪,結果發現TC 水平與冠心病病死率存在密切關系,呈正相關,并分析發現冠心病發生風險隨TC 水平升高而升高[7]。張言玉等[8]對冠心病患者的非痰濁證與痰濁證的血脂代謝情況進行研究,結果發現,痰濁證患者血TC、LDL-C、全血黏度等較非痰濁證患者明顯升高,而HDL-C 明顯下降,提示痰濁證以血脂代謝異常及血液粘稠度升高為主要特征。朱德建等[9]研究指出,TG 水平升高是心肌梗死發生的獨立危險因素,而LDL-C 升高及HDL-C 水平下降對冠心病的發生也有重要的促進作用。

本研究結果顯示:痰濁血瘀證組、痰濁瘀阻證組患者TC、LDL-C 水平均明顯高于氣滯血瘀證組、氣虛血瘀證組患者,差異具有統計學意義(P<0.05);痰濁血瘀證組患者TG(1.68±0.12)mmol/L 明顯高于痰濁瘀阻證組的(1.53±0.33)mmol/L、氣滯血瘀證組的(1.46±0.47)mmol/L、氣虛血瘀證組的(1.42±0.41)mmol/L,差異具有統計學意義(P<0.05)。這一結果表明,冠心病患者存在較明顯的脂代謝異常,尤其是痰濁血瘀證、痰濁瘀阻證患者更明顯。現代醫學研究表明,痰濁血瘀證患者TG 水平明顯高于其他證型,提示TG檢測可用來對痰濁血瘀證冠心病進行客觀評價。同時也表明痰濁與血脂水平存在一定的相關性,痰濁瘀阻證、痰濁血瘀證患者TC 水平較高。TC 和TG 是半液體狀脂質混合物,可沉積于血管壁上并纖維化,最終形成動脈粥樣硬化而誘發冠心病[10]。膽固醇可增加紅細胞的硬度,減弱其變形能力,導致紅細胞無法正常通過微小血管而形成微小血栓,最終形成血瘀證,若從津液角度看,血瘀也屬于痰濁。痰、瘀雖是病理產物,但亦是疾病的誘發因素,一定條件下,兩者互為因果,可相互轉化。脂質沉積于血管壁形成痰濁,血細胞粘附于血管壁則為瘀血,痰濁與瘀血均可引起血管內皮損傷,隨著病情的加重,心脈受阻程度加重,而瘀血證加重程度更明顯,此即痰濁引起瘀血的重要特征[11]。臨床上,痰濁瘀阻、瘀血化痰的病例較常見,由于痰生于津,瘀生于血,而津血同源,因此血瘀可引起津液化痰,此即為瘀血生痰的重要機理。胸痹即是因瘀致痰或因痰致瘀而形成痰瘀互結證引起的。

HDL-C 水平對冠心病的心肌損傷有保護作用,它可通過抗炎、抗氧化、改善內皮功能、抑制血栓形成等方式拮抗動脈粥樣硬化[11]。但本研究結果顯示,不同中醫證型患者的HDL-C 水平比較差異無統計學意義(P>0.05),其原因可能是樣本量偏小。另外,冠心病不同證型的演變過程與血脂狀態改變有關,血脂狀態不同可能是冠心病中醫證型演變的生物學基礎。因此,單純從TC、TG、HDL-C、LDL-C 幾個指標并不能完全反映冠心病的病情進展,還需增加其他脂質代謝指標,如脂蛋白、低密度脂蛋白顆粒大小等。因此,對不同中醫證型冠心病患者在重視TC、TG、HDL-C、LDL-C 外,還需關注其他脂類代謝狀況,從而能綜合性評估各中醫證型冠心病脂質代謝狀況,為中醫證型診治客觀化研究提供新方向。

綜上所述,冠心病患者存在血脂異常現象,不同中醫證型間差異較大,其中痰濁血瘀證、痰濁瘀阻證異常程度較明顯,故可通過檢測患者的血脂指標變化情況來評估其病情程度及治療效果。