粵劇演員的角色體驗與表演排場的關系*

楊 迪

粵劇排場是指由固定的腳色行當、鑼鼓點、音樂、唱腔、曲牌、身段、舞臺調度組合而成,用來表現特定的情節或情境的表演片段。它所表現的情節或情境是程式化的,一般來說具有普遍的借鑒價值,通常可以被用于多個相同或相似的戲劇場面。粵劇的排場,是數代演員在不斷的演出實踐中逐漸沉淀而成的,這種實踐很多都是從最早的經典劇目表演開始的。以粵劇大排場十八本的劇目為例,其中如《平貴別窯》《金蓮戲叔》《武松殺嫂》《三娘教子》《劉金定斬四門》等排場都是在長期的舞臺演出過程中慢慢形成的。這些排場中,其傳承的內容不僅是劇情,還包括以唱腔、念白、身段、武功絕技等為主要形式的核心傳承要素,這些核心傳承要素是粵劇演員角色體驗的外在表現形式。換而言之,排場就是不斷被修正的“表演范本”,具有極高的傳承價值。由此,探究演員的角色體驗與粵劇表演排場之間的關系,首先要對有代表性的粵劇表演排場及其核心傳承元素進行分析。

一、演員角色體驗的外在表現: 排場中的核心傳承要素

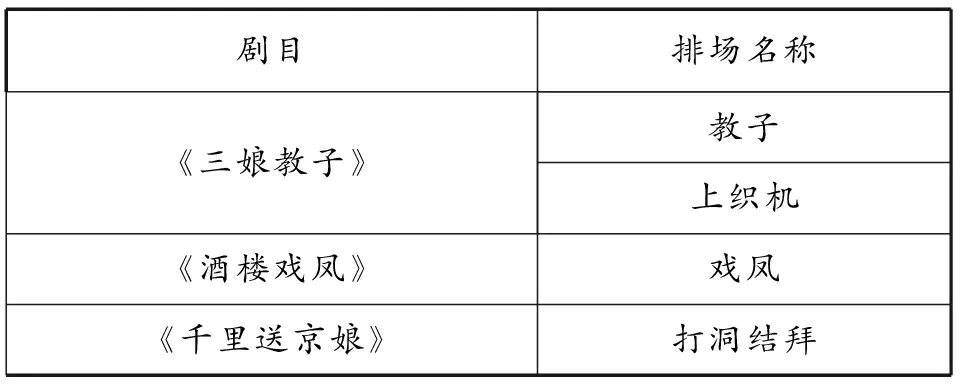

作為粵劇排場戲中最經典的劇目,粵劇“大排場十八本”是舊時代粵劇藝人必學的劇目,各行當演員都可以在這十八個劇目中找到對應的保留劇目。粵劇大排場十八本中,演員角色體驗的外在表現有些是以唱做見長,有些則是以武功為重,這構成了排場中不同的核心傳承要素。首先,我們可以對大排場十八本的排場做一個整理:

表1 大排場十八本中排場表(1)表格內容參考《粵劇大辭典》編纂委員會編《粵劇大辭典》,廣州:廣州出版社2008年;中國戲劇家協會廣東分會、廣東省繁榮粵劇基金會編《粵劇劇目綱要》(一),廣州:羊城晚報出版社2007年。

《金蓮戲叔》戲叔殺嫂《醉斬鄭恩》困城《劉金定斬四門》殺四門《四郎回營》猜心事別宮偷令箭《五郎救弟》救弟《轅門斬子》罪子《平貴別窯》別窯《平貴回窯》回窯《王彥章撐渡》撐渡

以唱見長的有“教子”“猜心事”“別宮”“罪子”“困城”;以做見長的有“上織機”“戲鳳”“偷令箭”;唱做俱重的有“打洞結拜”“救弟”“戲叔”“別窯”“回窯”;以武功見長的有“殺四門”和“撐渡”。其次,我們可以通過分析粵劇排場表演中的“技”來分析其中的核心傳承要素。

(一)以“唱”為核心傳承要素的排場分析

“教子”排場中,演員飾演王春娥時,對薛倚哥的教誨都用唱腔來展現。三娘“打引上場”,以一段【二黃慢板】開場,敘述了自己凄涼的身世。這段表演,王春娥、薛保、薛倚哥都有精彩的唱段,其中【教子腔】更是作為排場專腔被保留了下來,并被許多劇目借用。【教子腔】表達的是王春娥內心對命運的控訴與對薛倚哥的慈母之心:“休提起薛一家冤仇太大,唉吔罷了我的好,罷了我的好,我的好乖乖,你就起來坐……”這段【教子腔】的旋律不僅在“教子”排場中使用,在“別窯”排場中也有使用,另外后世創作或改編的一些劇目中也多有借鑒,例如在粵劇《林沖》中“郊別休妻”一場,林沖的唱腔設計中就使用了【教子腔】的旋律。

在“猜心事”排場中,鐵鏡公主與楊四郎的對話與京劇基本相似,雖然排場中二人對唱的方式主要模仿了京劇《四郎探母》的“坐宮”,但是通過加入粵方言的襯字,使得這段對唱富有生趣。和《四郎探母》相似,“罪子”排場也是以唱為主,“最大特點是創造了兩個專腔,一是由武生(楊延昭)演唱的【慢板】【罪子腔】,一是由小旦(穆瓜)演唱的【中板】【木瓜腔】(也做【穆瓜腔】)。其中【罪子腔】主要是切合了這一情節的主題,表現楊六郎罪責楊宗保的場景,曲詞為:

宋營中來了個女將嬌娃,問一聲女將軍家居住在那一省、那一府、那一縣,那省、那府那縣、誰是你令尊,那個是你娘親,誰家女來那家娃,誰家娃來那家眷。叫焦贊和孟良上前去問過她,再問她,問她,問她,問她可有爹媽?焦盂問她。

而【木瓜腔】則是穆瓜與穆桂英下山后,見到楊宗保被綁轅門,詢問楊宗保的一段唱腔。”

“困城”排場出自傳統粵劇《醉斬鄭恩》,表演中雙方以【梆子中板】對答,陶三春聲聲責問,趙匡胤惶恐解釋,“特別是趙匡胤唱到要將陶三春送到養老院,今后君皇犯法也要斬時,在唱腔上有特殊處理,使這段傳統古老中板顯得緊湊生動。”另外,“戲叔”排場最大特色是以【西皮】板腔貫穿始終,這在粵劇中是較為罕見的,其【西皮】主要使用的是類似京劇的“四平調”。其中專腔【武二歸家腔】,常為其他戲借用。以上是大排場十八本中以唱為主的排場,可見舊時藝人為表現戲劇主題,創造了許多專腔。除了以上提到的專腔,還有“‘祭塔腔’‘困曹腔’‘昭關腔’‘回龍腔’‘賣仔腔’”等,都是主題明確的專腔,日后可在相似情境中借用。如“祭塔”(出自《仕林祭塔》)中的“祭塔腔”“是一段【反線二黃】,由20世紀20年代全女班花旦李雪芳(1898-?)所創造”,為了表達白素貞哀怨的復雜心情,這段唱腔時長長達一個多小時,需要極高的演唱技巧,現在已經鮮有演員可以完整演唱。

(二)以“做”為核心傳承要素的排場分析

除了以唱為核心傳承要素的排場,還有以“做”為主的排場。“上織機”排場表現的是王春娥邊唱邊織絹的場景,這段表演后來被廣泛運用在表現舊時勞動婦女的日常生活場景中。“上機”更是有固定的表演身段:

(什邊上)(1)上前三步;(2)右手搭水袖,動右腳,眼看著織機;(3)上前三步動左腳,左手舉起,右手向左邊一兜;(4)左腳跨前一步,頭微低,左手拈裙,上機;(5)右手將機棍搭下,雙手舉起在左右上方,兜三下;(6)上身向前傾,雙手在左右下方作捧狀;(7)雙手在額前左右方向,手掌反入三下;(8)坐下,雙手在前面,上身向后一動,左手執棍,右手向下拾木塞,向左手旁邊一穿,雙手繞兩圈,右手一揪;(9)右手合手紗放在左手,右手用兩指作拈線頭狀,跟著雙手作接線,左手合手梭,右手合手紗向前一穿,右手作拈線頭狀;(10)雙手再作接線,右手將梭交左手,右手跟著拉兩下,左手將梭拋給右手,左手拉兩下(交替練習)。

這段身段是曾三多等演員整理的,收錄在1959年的《粵劇基本功教材》里,用來教育學生使用。在“戲鳳”排場中,演員主要通過做工來表現“戲”字。李鳳姐奉酒的身段,正德皇追求李鳳姐的身段,都是代表性的表演片段。“偷令箭”出自《四郎回營》,主要表現公主在太后酣睡之后偷取令箭,雖然沒有什么繁雜的身段,但是這段表演后來被運用在很多劇目中,比如粵劇《如姬與信陵君》中“盜符”一場,就借鑒了“偷令箭”的身段。不過后來粵劇《四郎回營》學習了京劇的《四郎探母》,劇情改為公主利用小斗官騙取令箭,排場表演也發生了改變。

還有些排場表演,是唱做并重的。 “打洞結拜”中,趙匡胤與趙京娘的相遇、相識、結拜主要用唱腔表現。其中,趙匡胤的曲詞全用“左撇”唱出,趙京娘的曲詞則很多都用了“芙蓉腔”,另外,【打洞腔】主要表現了趙京娘向趙匡胤訴說自己身世的一段,“鄉民爺細聽端詳”這段唱腔現在也在很多劇目中使用,這段唱實際上使用了“浪里白” 的表現形式,兩位演員搭配表演起來節奏感十足。除了唱腔,“打洞結拜”的表演十分出色。“細膩處,如‘彈花燭’身段表演,主要是表現趙匡胤進雷神洞尋找,手持蠟燭。此時趙京娘害怕是奸人來迫害,于是遮臉躲避,趙匡胤用手彈出燭花,才看清了京娘的面容。這段表演因為用小曲【彈燭花】伴奏,于是后來就得名‘彈燭花’。” 而且,舊時藝人表演這個排場時,扮演趙匡胤的演員在打破雷神洞之后,還要配合【云云鑼鼓】做四處搜查的身段,也是較有特色的做功。“救弟”排場出自傳統戲《五郎救弟》,其表演內容與大部分梆黃劇種相似。其中五郎和六郎之間追訴楊家將舊事的對唱,是這段表演非常精彩的唱腔。“這個排場最大的特別是楊五郎采用了唱做兼重的“走四門”表演程式,參照了佛寺中十八羅漢的造型,選取了其中八個不同的姿態,各以舞臺表演身段給予美化,形成了著名的八個羅漢架。舊時著名粵劇小武東生跨行當開面飾演楊五郎,表演過‘念珠架’‘看書架’‘睡佛架’‘布袋佛架’‘單腳羅漢架’,還有‘降龍’‘伏虎’‘引龍’‘引鳳’等架。” 表演羅漢架,在很多表現英雄人物出家為僧的情節中都會使用,“救弟”排場的表演為其他劇目的表演提供了借鑒。

(三)以“打”(武功)為核心傳承要素的排場分析

除了唱、做的技巧,有些排場則重點表演的武功技巧。比如“殺四門”,重點就放在一個“殺”字上。這個排場并不復雜,主要是舞臺調度與演員走位、開打程式的套路。在《俗文學叢刊》廣州以文堂版《金定斬四門》中,劇本對于“殺四門”的描述是很簡單的,主要就是劉金定去往東、南、西、北四門,但守城官都說“萬歲往x門去了”,花旦白:“有此,殺往x門”,然后番兵上,與劉金定以及四個侍女開打。舊時粵劇戲班通常需要踩蹺演出,以增加難度。后來粵劇《羅通掃北》中借鑒了“殺四門”排場的調度,雖然劇情不同,表達的人物性格也不同,但是“殺四門”排場用四個門轉換的舞臺調度方式,加上四次開打的程式套路,生動地表現了“殺”的主題,從而塑造了羅通英雄勇猛,武藝過人的人物形象。與此相似的還有“撐渡”排場,這個排場取自傳統粵劇《王彥章撐渡》,其中王彥章由二花面扮演,英勇中有一絲詼諧。“表演撐渡排場時,舞臺上并沒有船,飾演王彥章的演員需要以虛擬手法來表演解纜、綁船、放跳板、撐船等動作。”整段表演以南派武功為基礎,加上王彥章諧趣的小動作,可觀性極強。

綜上,通過對粵劇“大排場十八本”中排場的分析,我們可以看到其中以唱腔、身段程式、武功絕技為表現形式的核心傳承要素,實際上就是粵劇演員角色體驗的外化,也就是塑造人物過程中所形成的“技”。這種“技”并不是某一個演員的即興創作,而是在歷史上有跡可循的。為了厘清粵劇相關表演排場的形成、發展與粵劇演員角色體驗之間的關系,我們可以結合歷史資料做一個梳理。

二、粵劇演員的角色體驗與表演排場的形成

排場的形成,與演員在劇目表演中對角色的體驗是分不開的。一段好的表演,之所以可以被保留下來,絕對不是盲目的感性崇拜,而是經過無數次試驗之后,找到最合寸度的表演方式去表現人物,表達感情,在這個過程中,表演開始從“即興”而變為“模式”,從而形成表演排場。我們可以將演員的角色體驗與粵劇表演排場的形成總結為以下機制:數代演員的角色體驗最終固化為粵劇排場中的“技”,即前文中所論述的以唱腔、身段、武功等為主要表現形式的核心傳承要素。“技”的沉淀與固化,及其“口傳心授”的可傳承性,標志著粵劇表演排場的形成。

從古到今,排場表演是一種集體創作。這里所說的“集體創作”并不是指在排場產生的初時,就一定是集思廣益的結果,而是指排場的最終成形,是在世代的演員不斷改進中逐漸日臻完善的。這種集體創作所產生的戲劇情境,是其可以被借用和反復使用的最根本原因。在這段表演中,最中心的是演員的動作、反應,也就是核心傳承要素。為何會有這樣的表演與反應,這并不是原始劇本所規定的,卻是初代演員經過自身的演出實踐、對劇本的理解、對人物的揣摩、對技藝的運用,加之觀察觀眾的反饋,而逐漸形成的表演方法。

有些表演排場,年代較為久遠,如托生于宋元雜劇、明清傳奇故事或者是歷代話本、小說的很多排場,如“水戰”(《三氣周瑜》)、“拜月”“獻美”(《呂布與貂蟬》)、“單刀會”(《關大王單刀赴會》)、“拋繡球”“三擊掌”(《薛平貴》)、“不認妻”“闖宮”(《三官堂》)、“釋妖”“祭塔”(《白蛇傳》)、“火燒竹林”(《下南唐》)等等。這部分排場出自搬演率較高的一些經典小說、劇作,其成形過程不一定是粵劇獨創的,大多數應該是在外江班在本地演出時期就傳入的。這種借鑒在粵劇中并不少見,如粵劇排場“風流戰”就借鑒自京劇《虹霓關》,“主要內容表現男女主角陣前交戰,多為女的武藝較高強,在交戰的過程中,通過各種手段觀察、試探和了解,對男主角心生愛慕,手下留情,兩個人經過一番波折,最后結成夫妻。”粵劇大排場十八本中《劉金定斬四門》一劇,其中劉金定立招夫牌,與再如“鳳儀亭”(《呂布與貂蟬》“打金枝”(《郭子儀祝壽》)、“長亭別”(《西廂記》)等,這些都是本地班從外江班中借鑒排場從而影響了粵劇表演的例子。

不過,有些排場雖然年代久遠,但是經過本地班的改造,呈現出新的藝術風貌,從而形成了粵劇自己獨特的排場表演程式。比如粵劇的“回窯”排場,實際上借鑒京劇的《武家坡》,但是其表演過程,演員對人物的解析卻與京劇不同。“回窯”排場內容講述薛平貴流落西涼,被招為駙馬,一日收到妻子王寶釧鴻雁傳書,了解到妻子甘守寒窯,忠貞不二,薛平貴遂潛回故鄉,趕到寒窯探望妻子。在京劇《武家坡》中,這段戲的重點在于夫妻相逢于武家坡。薛平貴在武家坡與王寶釧相遇,為了試探王寶釧的忠貞,他謊稱為薛平貴之友,對王寶釧幾次三番進行調戲,最終招來了王寶釧的痛罵。在粵劇排場“回窯”中,其主要的表演重點則是放在夫妻窯中相認的情景。

在羅品超(1911-2010)與關青(1948-)的演出版本中,這一點展現得淋漓盡致。在窯中,王寶釧對著家中的水缸水面顧影,才看到自己白發已生,不僅感慨歲月匆匆,少年的夫妻分別,再相見卻已是中年。“女主角王寶釧因為貧窮,破窯沒有鏡子,只好用水做鏡。這種以水做鏡的方法別有一套優美的表演藝術。”粵劇的“回窯”排場演起來充滿了市井夫妻的情趣,特別是最后在窯中的一段表演,十分帶有生活氣息。

除了在藝術風貌上的獨特性,一些粵劇排場相較之前的版本,通過演員對角色的不斷摸索,增加了技藝性的表演。如“鳳儀亭”排場,截取自傳統劇《呂布戲貂蟬》。著名小武靚元亨在“鳳儀亭”排場中飾演呂布,曾創造出“呂布架”。“在《鳳儀亭訴苦》一劇中,他唱一段,扎一個架。唱一門,扎兩個架,唱四門就扎八個架。”另外,由于靚元亨對人物獨特的理解,他還為呂布這個人物設計了“撥爛扇”的絕技:

呂布來到鳳儀亭,便拿出一把全新的大摺扇,聽著貂蟬向他訴苦。開始聽她說只愛他一個,呂布不覺欣喜若狂,搖起紙扇來;接著貂蟬說,董卓要逼她為妾,使她欲愛不能,呂布勃然大怒,用力撥扇;貂蟬又特別強調說董卓有意奪呂布所愛,呂布頓時怒火中燒,手中紙扇越撥越急。這時靚元亨暗運內功,當即把一把新扇撥爛,從而表現了呂布內心矛盾和變化。

“鳳儀亭”這段戲,正是因為有了“呂布架”和“撥爛扇”才成為了粵劇表演排場之一。可見表演排場的形成與演員的角色體驗有著密切關系,無論是學習了哪個劇種,經過了粵劇自身的舞臺實踐,并且加入了粵劇自身的特色表演,逐漸便成為了粵劇表演排場。

另外,近代粵劇劇目的發展,也使得粵劇形成了一些新的表演排場。如在志士班的劇目中,比較有代表性的是《盲公問米》一劇,這個劇目是1907年姜魂俠(1871-1931)等人所作的,這部戲是一部諷刺當時封建迷信活動的劇目。其中“問米”一折后來發展成為了表演排場。其中盲人的扮演者一開始為姜魂俠,后來名丑廖俠懷(1903-1952)對這個排場進行了豐富,從而使得這個排場成為了他的首本戲。

問米排場細膩地表現了盲人步步為營,善于揣摩和掌握被騙對象心理的行騙過程。例如,他進門坐下,就先用手輕敲桌面,看看桌面是云石造還是紅木或是普通木材所造;再用腳擦擦地面,感覺一下是泥地還是磚鋪的,從而判斷這家人的基本經濟狀況。

這個排場側重對生活的模仿和體驗,無特殊的表演技巧,但卻因為廖俠懷細膩的角色塑造成為了一個粵劇表演排場,被后世演員不斷學習。除了“問米”,有些研究者認為,20世紀80年代的粵劇新編戲《紅樓二尤》中創造了“王熙鳳排場”。李門在《粵劇七弊》中說道:“排場這一種程式也是不斷發展的。在解放后的粵劇舞臺上,王熙鳳《盤侄》一折,為了描寫王熙鳳當時的感情、氣焰,人們就創造了‘王熙鳳排場’。”同樣,郭秉箴在《粵劇藝術論》種認為:“幾年前上演的《紅樓二尤》聽說就曾有過精彩的‘王熙鳳排場’:四梅香‘企棟’,王熙鳳在【慢板】序的樂聲中上場,一言不發,只用眼瞟了左邊兩個梅香,她們馬上去取梳妝用具為她梳洗,再一瞟右邊的兩個梅香,她們馬上為她端茶、打扇,未唱也未報家門,而觀眾早已清楚這是一個什么人了。”這個戲劇片段因為具有典型人物和與人物性格相符的表演,被研究者稱為“排場”,這從側面反映了:只要粵劇有優秀的新劇目,有優秀的、富有人物塑造力的演員,一些表演片段在經過打磨和沉淀之后,會形成新的排場。粵劇花旦梁淑卿(1963- )就曾經因為表演這個段落而聞名劇壇,她對王熙鳳這個角色很有自己的心得:

在演王熙鳳的時候,我查閱了很多資料,也看了《紅樓夢》的原著,主要是抓住了她“外是一盆火,內是一把刀”的性格特色。我認為光是展現她性格中“火”的一面,或者說外放的一面是不夠的,真正有深度的女人不會是一味地潑辣或者強勢,而是表現在她辦事很妥當,很會掩藏自己的情緒等等。所以我演王熙鳳的時候,重點地去找她的“內力”,哪怕是一個側臉,一個背身,都要有那種由內而外的氣勢。

由上論述可見,粵劇表演排場的形成是一個復雜的過程,其程式的固定需要演出實踐的檢驗與演員經驗的累積,而“可傳承性”也是檢驗表演排場的一個主要標準。

以粵劇大排場十八本劇目《平貴別窯》為例,《平貴別窯》是小武和花旦的首本戲,也是粵劇小武行當必須學習的四大排場戲之一,這個排場主要表現薛平貴出正在即,與王寶釧依依惜別的情景。在這折戲中,融合了“跳大架”、甩發等傳統表演技藝,從人物形象塑造方面也十分具有代表意義。著名演員靚少佳曾在《粵劇小武表演藝術漫談》中詳細解說了傳統排場戲薛平貴的人物形象塑造過程:

《平貴別窯》一劇,小武演薛平貴,穿甲(即大靠)戴盔頭,一出場就“跳大架”(即“起霸”)。這“跳大架”是基本功,人人都必要學會的。學會之后,身形就好看。《平貴別窯》的“跳大架”,一出場,左手按劍,右手執馬鞭,正面出,亮相。以“七星步法”為底(“七星步法”為粵劇基本的臺步。小武走起來,配合身形,向前幾步,再退一步才合足。前后不一定是七步,可多可少,視臺之大小及需要而定)。向前幾步,一拉山,后退,一停頓,拉山完。然后小跳,以馬鞭打腳,一車身,面向后臺;然后下一個架勢,再轉向臺前,身半側,又一架式。再依出場時頭一個亮相同架式趨前幾步,一拉山,后退,一停頓,拉山完。然后退后,坐馬,以馬鞭洗臉,左脅下一打,右脅下有一打,轉右身,一執馬,亮相,身稍側。然后大小跳,縱身向前,左手向高,右手執馬鞭向低,向左重復一次動作。然后向左轉,向什箱角(小邊)拉山,斜對觀眾。拉山畢,面對臺口,側身過什邊(臺右),以馬鞭洗臉,車身到正面。再轉鑼鼓,向正面拉山,馬鞭對臺口,打腳,半邊身向臺口,轉右身,馬鞭洗臉,正面扎架。這段“跳大架”主要表現一些什么呢?我想,不能只表現技術,毫無感情。我們戲行說“忌戲不上臉”,就是說光演戲而沒有表現出人物感情,這是要不得的。薛平貴要回窯別妻前的一段戲,薛平貴一上場“跳大架”就帶戲而上。他的心情又喜、又恨又苦,喜的是有了紅鬃烈馬,恨的是王允不許,苦的是王寶釧要在寒窯苦守。“跳大架”及其后“見了三姐說端詳”一句,和一段念白,都表現了這種復雜感情。

靚少佳在這段話中,首先是敘述了薛平貴這個角色“跳大架”的過程,后又分析了薛平貴上場時的心情是“又喜、又恨、又苦”,雖然“大架”這個程式套路在很多地方都有使用,但是經過他的分析,突出了薛平貴的人物形象、也強調了這場戲“夫妻別離”的戲劇沖突。可見,靚少佳在學習這段排場戲的同時,其實也通過程式傳承、體悟了前輩演員的表演經驗。由此,我們可以做出這樣的判斷:表演排場就是演員對角色理解的一種記錄,這種記錄是不能離開戲曲表演規律的,可以被不斷發展的。這種表演范本,無疑就是演員自身表演經驗的一種歷史遺留。這種歷史遺留,包含了中國傳統文化的很多因素,比如身段的對稱美、圓融美、虛擬性等等。

三、粵劇演員的角色體驗與表演排場的發展

在演出實踐中,演員要通過體驗角色將粵劇排場中固化的“技”適當地靈活化用在人物塑造上,對原有的表演排場進行個性化詮釋,從而推動粵劇排場的發展。排場的表演是固定的,但是每個演員在接受了這一個個身段組合之后,如何將“行當的動作”轉化為“人物的動作”卻需要花一番心思。梅蘭芳曾述其學習《貴妃醉酒》身段時的感受。京劇《貴妃醉酒》因為做工繁重,故而一直由刀馬旦應工。劇中有銜杯、臥魚種種身段,如果腰腿沒有武工底子,是很難勝任的。

這出戲里有三次“臥魚”身段。我們知道前輩們只蹲下去,沒有嗅花的身段。我學會以后,也是依樣畫葫蘆的照著做。每演一次,我總覺得這種舞蹈身段是可貴的,但是問題來了,做它干什么呢?跟劇情又有什么關系呢?大家只知道老師怎么教,就怎么做,我真是莫名其妙地做了好多年。有一次無意中把我藏在心里老不合適的一個悶葫蘆打了開來。我記得住在香港的時候,公寓房子前面有一塊草地,種了不少洋花,十分美麗。有一天我看得可愛,隨便俯身下去嗅了一下,讓旁邊一位老朋友看見了,跟我開玩笑地說“你這樣子倒是很像在做臥魚的身段。”這一句不關緊要的話語,我可有了用途了。當時我就理解出這三個臥魚身段,是可以做成嗅花的意思的。因為頭里高、裴二人搬了幾盆花到臺口,正好做我嗅花的伏筆。所以抗戰勝利之初,我在上海再演《醉酒》,就改成現在的樣子了。

梅蘭芳(1894-1961)在《貴妃醉酒》中的身段,一開始是懵懂地學習的,以致于自己演了多年,都根本不解其中三次“臥魚”身段的意思。但是這是“老玩意兒”,在重視傳統的戲曲行里,身段之嚴格不容馬虎,于是演員們大概都是照做。可是為何要做,老師可能也說不清楚。梅蘭芳在生活中偶得的一次嗅花經歷,卻成為了這三個“臥魚”最好的解釋,并且加上了“嗅花”的身段動作,他才從心里真正接受了這個身段的合理性,也使得后世演員在表演《醉酒》時,參照他的人物塑造心得,對這個表演段落有了更好的繼承。從上面的分析可見,表演排場的形成,與歷代演員不斷累積的人物塑造經驗是密不可分的。身段,實際上就是戲曲程式表演中人物心理的外化,身段的固化,應該說就是人物體驗的外化。而一個優秀的演員,的確是可以推進這種排場身段的發展,以達到“身”與“心”更高程度的契合。

在粵劇排場日臻完善的過程中,也有很多演員在身段塑造上做出過很多探索。如粵劇著名小武靚少佳,曾在《粵劇小武表演藝術漫談》中回憶自己塑造排場戲《西河會》中趙英強這個人物時的感受,特別是他講述夫妻相認訴情一段,很生動地將他當時表演的身段動作與人物內心活動結合在一起。

夫妻一見面,妻一搓眼,問道:“可是奴夫?”趙英強道:“可是我妻?”二人同時悲憤交集,一同氣煞(即氣倒),二人同時向后跌倒,同“絞紗”,趙單膝,妻雙膝,同時跪步向前,二人抱頭痛哭,這一段會妻,十分悲苦……妻子白:“全家被害。”趙問:“因何全家慘變?”妻以“快慢板”訴情。妻唱到趙弟被殺死,趙一“絞紗”,起身,唱“哭相思”(弟弟死,趙不用跪,感情也不用過分激動)。當妻子說及小姑抱了兒子走散,生死不明之時,妻子心中有對不起趙的意思,二人更覺憤恨。此處的動作是:趙“左掛腳”之后,單腳跳圓臺,妻子向著他,跪圓臺,加散發最好,因為這樣可以使感情更加強烈。趙表現了對妻子的愛,一單膝跪下,扶妻子起來,這時二人摩拳擦掌,更恨奸人,一心要殺奸報仇。

在這段表演中,含有大量高難度的武功技巧,如“冇頭雞”“一字馬”“甩發”等等,當劇情進行到夫妻問答之后,花旦激動地跪圓臺加甩水發,一般來說,小武演員應該配合的身段是舞臺單腿平轉。但是在這段口述中我們可以看見,靚少佳使用的是“單腿跳圓臺”,這種“圓臺旋子”的技巧是他根據自己的武功特長,結合人物情感而設計使用的。靚少佳的表演豐富了“西河會妻”排場的表演,對其中的武功技巧是一個發展。

相關的有許多排場,如“擊鼓升堂”“攔路告狀”“一滾三猋”“鬧公堂”“碎鑾輿”,都是可以在公堂戲的不同情景下使用的排場。粵劇公堂戲,主要受外江戲影響。如早期的《六月雪》(粵劇“江湖十八本”中亦有《六月雪》一劇,但故事與原《六月雪》中述竇娥冤故事無關)和《玉堂春》都是經常上演的劇目,另外粵劇中如《肝腸涂太廟》《風火送慈云》等也都是公堂戲中較為經典的作品。粵劇的“公堂戲”又稱為“大審戲”,“由于其歷史悠久,演出上凝聚了一定的經驗后,發展出一套演出程式。“公堂戲”的排場是演官員升堂使用的出場程式,用以表現文武官員的等級、品格、氣勢、顯示官衙的肅穆、宏大、莊重。主要表演過程大體如下:一、衙差、近衛等屬下按照等級不同,先行依次出場。二、主審官行至臺中亮相。三、主審官再次出場,說定場詩,通報家門,交待當時所處的戲劇環境,引出后邊的戲劇情節。因為角色行當不同,表演身段自有區別;因為戲劇情節的需要,表演過程有簡有繁;因為表現意圖的不同,配合演員表演的文武場輔助程式也各有差別。演出‘公堂戲’時,演唱要爽朗,口白要剛勁有力,節奏分明,以體現官威。在表演上須注意與鑼鼓的配合,掌握功架的寸度和美感,特別要純熟地運用‘開堂’‘水波浪’等表演程式。在表現審案時遇到猶疑不決,或是矛盾難解時,還會運用‘耍(紗帽)翅’的專門表演。”

粵劇著名小武白玉堂(1901-1994),就以演出公堂戲而被人稱道,他在“大審”中的表演被奉為后世演員學習相關排場的典范。粵劇文武生羅家英(1947-)曾重排白玉堂大審戲并出《白玉堂大審戲》一書以記錄各類與大審戲相關排場的表演過程及心得體會。他在文中說:“我們演出‘大審戲’,從來都是主審官坐在‘埋位’的,任何人做也一樣。以前演戲的戲臺,例如佛山萬福臺,距離觀眾很近,臺又小,公堂設在平坦的戲臺上,沒有臺階。這和川劇不同,川劇公堂的布置有別的方法,他們讓演主審官的演員坐得很高,接近前面案頭高度,觀眾在臺下望上去,可以清楚看見主審官的面目。京班、昆劇和粵劇的舞臺都是平坦的,觀眾望得沒有那么清楚,所以我們會加一張凳,使座位稍高。后來白玉堂無中生有,覺得主審官要坐高三級臺階才顯得威嚴,于是他設計一套虛擬動作,表示步上三級臺階才到座位,下來時也踏三級臺階,這便是把無形做到有形了,也表達了做官的氣勢。”羅家英的這段話道出了白玉堂在大審戲表演中的用心之處,也說明了演員的創造力對于排場形成、發展的影響力。

白玉堂在口述史中的回憶也印證了這一點:

說到我的“大審戲”,得多謝光緒年時一位武狀元的指導,……吃飯時談到大審,他奇怪為何我知道那么多,例如多少級臺階之類。我對他說,我不曾上過法庭,也沒有犯罪,過去的官府如何審訊犯人,那全是我想象得來的。在我的想象中,官員和犯人當然是不平等的。做官的定了犯人死罪,犯人也許當場要和官拼命,所以在公堂上,官座高三級,那是需要的,要走三級才到官坐的地方,不過都是自己想出來的。后來武狀元就逐一教我,主要是將做官的威嚴:一品、二品到五品都要分清楚。一二品官都要直起腰板,三四品官可以平平常常,五品官可以隨便,甚至可以和犯人傾談。做官的也要分文武。文武官審案方式也不一樣……得到武狀元的指點以后,自己便再行研究。我在“審案”時都用內力的,表面上看不到用力,但內里卻很出力,所以我做“大審”時往往大汗淋漓,雖然坐著,但是出汗。

雖然身段上只是簡單的上三級階梯,但是演員內心的體驗卻是非常豐富的。白玉堂不僅結合了角色的身份、地位,還結合了古代的社會環境、人物心理去分析和塑造人物,這三級臺階看起來十分輕易,但是卻表示在排場表演中,每一個動作都需要有人物體驗和心理依托。在說到大審戲關目表演時,白玉堂強調:“審案時自己的神情、關目也都非常重要。因為做戲時,觀眾只見到官的面容,犯人的反應都得在做官的關目與表情上傳達出來。因為犯人都是背著觀眾跪下的。全場大審,重點都在做官的身上。做戲時要蟻咬都不顧,一心只著意自己的身份、職位,不敢茍且馬虎,這才會出汗。”白玉堂對人物透徹的解讀以及精致的表演,促使粵劇的大審戲排場有了表演程式上的飛躍,這充分說明了演員的創造力在粵劇排場發展過程中的關鍵作用。公堂戲的程式并不是白玉堂首創,但是他有所加工,這段戲從“有身段”到“有人物”,變得更加生動和富有感染力,這無疑與上文中梅蘭芳先生感悟《貴妃醉酒》中的三次“臥魚”有著異曲同工之妙。

結 語

粵劇表演排場的形成與發展與演員個人感悟力、創造力有著非常密切的聯系,它是經過無數演員的打磨、承載著數輩演員表演經驗的經典戲劇片段。通過對粵劇“大排場十八本”中排場的分析,我們可以看到其中以唱腔、身段程式、武功絕技為表現形式的核心傳承要素,實際上就是粵劇演員角色體驗的外化,也就是塑造人物過程中所形成的“技”。粵劇演員的角色體驗與粵劇表演排場關系呈現歷史性與活態性的統一:一,數代演員的角色體驗最終固化為粵劇排場中的“技”,“技”的沉淀與固化及其可傳性,標志著粵劇表演排場的形成;二,在演出實踐中,演員要通過體驗角色將粵劇排場中固化的“技”靈活化用在人物塑造上,將“行當的動作”轉化為“人物的動作”,從而推動粵劇排場的發展。今天,我們要推動粵劇的傳承與創新,就要將粵劇排場納入粵劇教育之中,讓其中的核心傳承要素發揮訓練演員的作用。而演員們也只有在將傳統表演排場演熟、演精的基礎上用心體驗角色,才有可能推動粵劇藝術在新時代的創新與發展。