玩石療性

2022-08-01 02:23:58李奇byLiQi

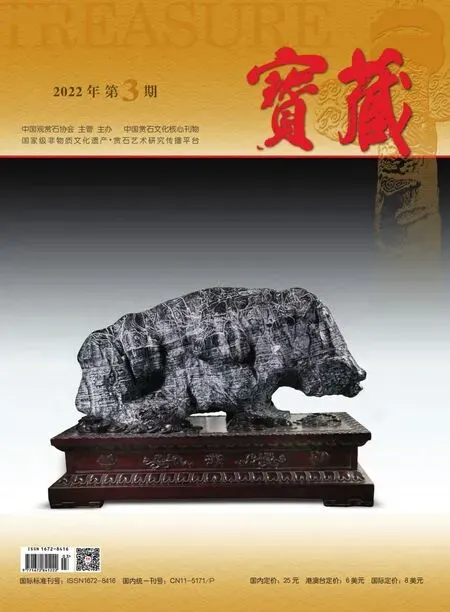

寶藏

2022年3期

文/李奇 by Li Qi

題名:【佛引福來】 石種:冰彩瑪瑙

本文講的“性”是一個社會學和哲學的概念,不是生理學的概念。筆者謹在關于人性認識的基礎上,企望將玩石與療(養)性結合起來,由玩石而療(養)人之性。

1994年,顧森先生在《物性·靈性·品性·情性》一文(刊于《文藝研究》1994年第3期)中,由人類之用石、崇石、賞石、玩石,將“中國石文化的認識演進”歸結為“物性、靈性、品性、情性”,根本點都是一個“性”字。人之于石,對應于賞和玩的是人的品性和情性。筆者于本文想要“療”的,就定位在這里。石性有的只是物性,而人之于石的賞、玩,卻可以療人的品性和情性。

我們翻開歷史來看看是不是這么一回事。顧森先生曾有這樣的表述:“唐代玩石之風大盛……如白居易、李德裕、牛僧孺都是玩石名家。其中牛、李二人在政治上是勢不兩立的對手,唐代政壇上有名的牛李之爭,就是由他二人引起。但在玩石這一點上,他們二人又都是白居易的好友。這個例子不能再好地證明中國文化中玩石對精神的凈化作用。”石質堅,卻能軟化人的性靈,置殘酷的政治斗爭于“風花雪月”之下,卿卿我我之間,這是十分特殊的一種矛盾調和形式!稍曉中國歷史的人都知道,人與人之間的對抗和矛盾,有什么能超越政治斗爭的形式?有什么媒介能將政敵之間的關系搭建得這樣溫馨?在牛、李之間,白居易其實不是“人”,而是一方“石”。石的這種作用,是玩石者所始料不及的。

米芾癡石而廢公事招致上司楊次公對其進行監察的故事,也是十分地“耐人尋味”。

登錄APP查看全文