北京市長城文化帶村落空間分布與格局研究

丁 月 張翼然 祝曉坤 謝文瑄 萬 意

(1. 北京市測繪設計研究院, 北京 100038;2. 城市空間信息工程北京市重點實驗室, 北京 100038)

0 引言

“十四五規劃和2035遠景目標建議”指出,傳承弘揚中華優秀傳統文化,加強文物古籍保護、研究、利用,強化重要文化和自然遺產、非物質文化遺產系統性保護,加強各民族優秀傳統手藝保護和傳承,建設長城、大運河、黃河等國家文化公園。《北京市城市總體規劃(2016—2035年)》中提出[1],北京歷史文化遺產是中華文明源遠流長的偉大見證,是北京建設世界文化名城的根基,要精心保護好這張金名片,凸顯北京歷史文化的整體價值,應該完善歷史文化名城保護體系,推進大運河文化帶、長城文化帶以及西山永定河文化帶的保護利用[2]。

由北京市文物部門提出的“三個文化帶”,經中共北京市委黨代會和北京城市發展規劃制定,內涵不斷得到完善,內容不斷得到充實,已經成為北京建設全國文化中心的重要舉措[3]。北京長城文化帶是其中“四個層次、兩大重點區域、三條文化帶、九個方面”歷史文化名城保護體系的重要組成部分,也是全國文化中心建設的重要內容,更是北京歷史文化整體價值的重要載體[4]。2021年12月14日,《長城國家文化公園(北京段)建設保護規劃》正式印發,協調推進長城沿線文物和文化資源保護傳承利用的局面初步形成。對于國家文化公園的建設,最為重要的內容是需要凸顯其涵蓋的歷史傳承和文化影響等方面[5],在長城文化帶建設的過程中應當重視文化遺產保護的三條基本原則,即原真性保護原則、最小干預原則和整體性保護原則[6]。當前,長城世界文化遺產保護工作面臨嶄新的歷史機遇和深化推進的歷史選擇[7]。

長城是我國歷史上建成的一條重要的軍事防御線,是中華民族的文化象征,其于1987年被列為世界文化遺產之一。在古代,長城北部與南部的人民根據各自的地形、地貌、土壤類型等自然地理條件,分別形成了以農耕和游牧為主要特征的文明,后來南部為了抵御北部游牧民族的入侵而修建了長城,后來隨著長城南部與北部的統一,長城也就逐漸失去了防御的軍事功能,最終演變成了體現中華民族精神的歷史文化遺產,從而形成了一條以長城為中心的“長城文化帶”。北京長城文化帶以長城本體保護為基礎,借助北京深厚的歷史文化資源,結合當地的自然資源以及民俗文化,形成獨特的格局[8]。

長城跟水系有著密不可分的關系,長城修筑于燕山和太行山脈之間,長城除了能夠保護內部政權的安全之外,還可以起到保護水源的作用,長城上修筑了許多關口,關口一般修筑在河岸以及溝谷地帶,其可以將水系保護在內部,并通過設置水門的方式來控制水量。由于受到長城的保護,長城的內部區域在原有水系的基礎上修建了多座水庫,包括密云水庫、官廳水庫、十三陵水庫、海子水庫和懷柔水庫等,這些水資源滋養了當地的百姓,為村落的形成奠定了重要的基礎[9]。在歷史的發展過程中,長城周邊因修城建堡和屯兵駐防、遷徙戍邊、移民墾荒及自然原因等形成了許多的古村落,尤其是明長城的京津冀段、遼寧段等,至今仍保留著具有長城歷史文化特點的古村落[10]。

自古以來,村落的選擇和形成是有一定的規律的,一般是按照“天人合一”的風水理念,通過對大自然的山水和方位等元素的綜合分析之后,從中擇優而居[11]。村落是農耕文化的載體,是自然景觀向人造景觀過渡的自然人居景觀[12]。在歷史、文化、生態環境和景觀上,長城與周邊村落環境有著緊密的依存關系[13],村落的研究是長城文化研究必不可少的一項工作,可以說村落中的人文特色和空間分布格局承載著長城的歷史文化特點,本文將對長城文化帶的村落分布格局的現狀展開論述。

1 研究區概況

“萬里長城”是舉世聞名的歷史建筑,是著名的世界文化遺產,長城的建造與演變造就了其沿線聚落的發展與演變,長城與其沿線的聚落最終積淀成了一條“長城文化帶”,長城的建筑主體分布在河北、北京、天津、山西、陜西、甘肅、內蒙古等15個省市區,長城的北京段是其中最具特色的一段。

長城北京段總長度約為526 km,根據相關統計,長城約有敵臺1 479 座,關堡145座,烽火臺149座[14],自西向東穿過門頭溝、昌平區、延慶區、懷柔區、密云區、平谷區6個行政區。明長城作為中國長城的典型代表,其“九邊重鎮”分區聯防,各守一方,由長城本體(墻體)、城堡、驛站、烽堠、關隘等軍事聚落和防御工事共同構成整體性的防御體系[15],其中,因早期人們缺乏對長城的保護意識,長城長期受到自然以及人為的破壞,根據相關統計可以得到,修筑時間較早的明長城僅有8%保存較好,有超過70%的長城損毀較為嚴重,主要原因是游客等人為的損毀和長城周邊的村民利用長城的構筑材料來修改自家房屋等,長城北京段保存較好的部分主要分布在懷柔區,保存較差的部分主要分布在延慶區。本研究將長城北京段10 km緩沖區范圍作為長城文化帶的范圍,面積約為5 435 km2。

2 數據與方法

2.1 數據

本研究使用的數據主要包括矢量數據、影像數據與數字高程模型(digital elevation model,DEM)數據,其中矢量數據包括北京市區界、北京市地理國情監測數據中的村落數據、長城線狀矢量數據、北京市水系矢量數據等;影像數據主要為分辨率為0.8 m的北京市2021年10月份的衛星影像、2020年分辨率為0.2 m的北京市遙感影像數據。

2.2 方法

2.2.1空間數據分析法

黃鶯在前,劉雁衡在后,兩人出了警察局大院。劉雁衡見黃鶯細心將手帕疊了又疊,以為她要還回來,誰知她將折好的手帕合在掌心認真壓平,鄭重地揣進自己口袋。

空間數據分析法主要是基于ArcGIS平臺對各類空間數據進行空間分析。本研究首先利用緩沖區分析法來獲取長城文化帶的空間范圍,然后對遙感影像、矢量數據、DEM數據等多源數據進行數據融合,進行空間疊加分析等相關操作。空間疊加分析主要是指在統一的地理空間坐標系統的基礎上,對同一地區(長城文化帶)的兩個或兩個以上的地理對象進行多重的屬性分析,從中獲取所需的信息,并形成長城文化帶村落的空間分布圖;利用核密度分析工具對長城文化帶的村落密度進行分析與制圖,從而可以較為直觀地展示長城文化帶村落的空間分布情況。

本研究還根據長城文化帶村落的名稱進行了分析,通過梳理各個村落的名稱,得到各個村落的后綴字,例如“莊”“峪”“營”等,利用空間數據分析法對不同命名方式的村落的位置進行比對分析,如不同命名方式的村落在各行政區的分布特點等。

2.2.2目視解譯法

目視解譯法主要是在基于高分辨率的遙感影像,人工識別影像上的地物信息,例如,識別村落的形態與分布特征等信息。本研究選取2021年10月份0.8 m的遙感影像數據以及2020年分辨率為0.2 m的遙感影像數據來獲取長城文化帶村落的位置以及形態特征,并通過與研究區域的DEM數據和水系數據進行綜合性的目視解譯來得到長城文化帶的村落分布與地形以及水系等地理要素之間的相關性。

3 結果分析

3.1 長城文化帶村落空間分布分析

本研究對長城文化帶的定義為長城10 km緩沖區的范圍,面積約為5 435 km2,通過地理空間數據分析可以得到長城10 km緩沖區范圍內的村落數量為709個。通過空間統計分析可以得到,延慶區的村落數為292個,密云區的村落數為185個,平谷區的村落數為88個,懷柔區的村落數為74個,門頭溝區的村落數為74個,昌平區的村落數為34個。即長城文化帶中延慶區的村落數量最多。

從空間上來看,長城文化帶的村落主要分布在延慶區,且村落較為密集,其次是密云區的西部以及平谷區的東北部。

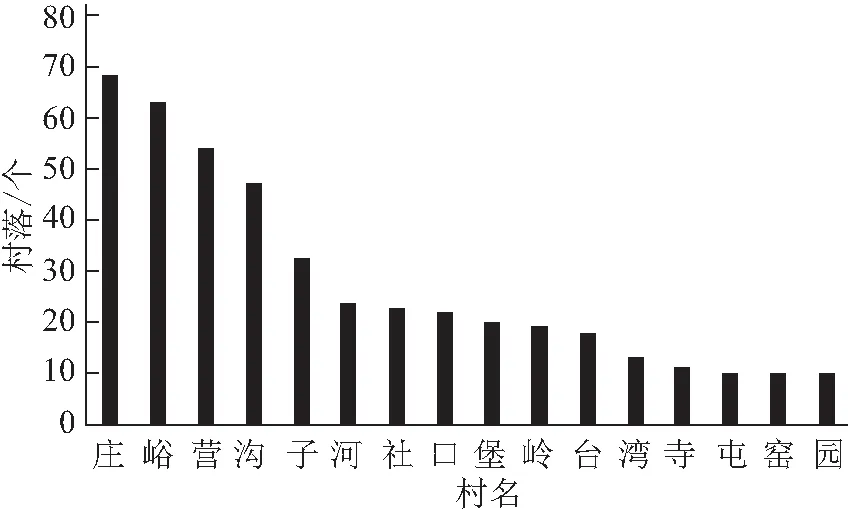

通過統計可以得到,長城文化帶的村落命名方式多以“莊”“峪”“營”“溝”等為主,以“莊”命名的村落如懷柔區的龍泉莊村、凱甲莊村,密云區的程各莊村、立新莊村,延慶區的南張莊村等;以“峪”命名的村落如門頭溝村的桑峪村、柏峪村,平谷區的大榛峪村、神堂峪村等;以“營”命名的村落如密云區的下營村、兵馬營村,延慶區的上蘆鳳營村、新華營村,懷柔區的辛營村等;以“溝”命名的村落如延慶 區的觀西溝村、周四溝村、下水溝村,密云區的石墻溝村,平谷區的山門溝村、季家溝村等,見圖1。

圖1 長城文化帶村落主要命名方式統計圖

長城文化帶中稱“峪”和“溝”的村落呈現出沿著長城兩側分布的特點;稱“營”的村落集中分布在延慶區,這主要是因為位于延慶區的長城長度是北京之最,具有景觀最為震撼的八達嶺長城,長城的形制體系最為豐富,區域文化也是最具特色的,在戰爭時期,延慶的長城發揮了重要的軍事防御功能,在和平時期還是關內外貿易往來、民族文化交流與融合的重要區域,延慶地區的軍戶也較多,因此村名帶“營”的村落較多,稱“莊”的村落分布較廣,長城文化帶的各個區均有分布。

3.2 長城文化帶村落格局特征分析

加載北京市長城文化帶村落分布的遙感影像(來源為北京市2020年0.2 m分辨率的遙感影像數據),可以直觀地看到長城文化帶中村落的格局,多數為沿河流、山谷和交通要道分布的不規則狀。本文選取了部分典型的村落格局形態進行比較:

第一種村落分布格局呈規則矩陣狀分布:其形狀較為方正,房屋多為坐北朝南,村落周邊多為耕地與河流,此類村落主要分布在平原地區,地勢平坦,見圖2。

(a)延慶區平原地區村落

第二種村落分布格局呈斜向矩陣狀分布:此類村落主要是根據水系的流向斜向發展建設而成的,呈現出斜向矩陣分布的特點,此類村落主要分布在地勢較為平坦的水系兩側,見圖3。

(a)懷柔區鄧各莊村

第三種村落分布格局呈不規則分布狀:此類型的村落形態各異,呈現出不規則分布的特點。例如,不規則的帶狀和棋盤式散亂分布狀,此類村落主要分布在山區,即根據地形因素來建設的村落。

(a)懷柔區龍泉莊村

村落的分布有一個共同點,即基本建在地勢平坦、交通通達度高、易于澆灌作物的地方,以上3種形態的形成主要與地形、交通、水系、歷史原因、風水文化有關,長城文化帶的平原地區的村落可選擇的區域較多,主要原因是平坦的地形適宜耕種,有水系的區域村落會更加密集,其所在地水資源豐富,土壤較為肥沃,適宜耕種;位于山區的村落大部分是順著周邊的山勢延伸發展而建成的,有的建在水系兩側,有的建在交通要道的兩側,根據風水文化等實際情況,有的村落選擇選擇一面靠山、三面環水的布局來建設,有的三面環山、一面臨水來建設。

4 結束語

本文基于高分辨的遙感影像數據、DEM數據、矢量數據等多源數據對北京市的“長城文化帶”的村落分布情況與格局特征進行了分析,主要得到以下結論:

(1)通過空間統計分析可以得到,長城文化帶的村落主要分布在延慶區和密云區,延慶區的村落數為292個,密云區的村落數為185個,平谷區的村落數為88個,懷柔區的村落數為74個,門頭溝區的村落數為74個,昌平區的村落數為34個;長城文化帶村落的命名方式中稱“莊”“峪”“營”“溝”的居多,其中,稱“營”的集中分布在延慶區。

(2)長城文化帶的長城文化帶的格局形態主要分為3種,分別為矩陣狀、斜向矩陣狀和不規則分布狀,其格局形態形成主要受地形、交通、水系、歷史原因和風水文化的影響。

長城文化帶的村落中有許多是傳統的村落,這些村落是長城文化的一種象征和表達形式,相關部門應當加強對這些村落的保護,將“長城文化”傳承下去。