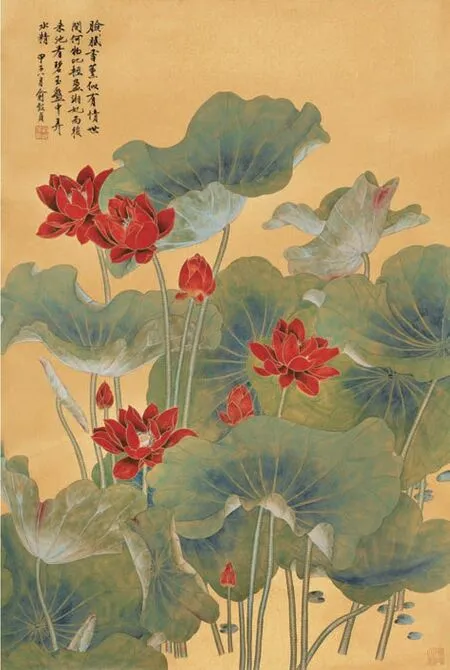

談談畫荷經驗

□俞致貞

荷花以粉紅色和白色最多,此外還有作觀賞用的盆蓮,如佛座蓮、碧蓮、并蒂蓮等。它們大小不同,形色各異,每逢盛夏之際盛開于河塘湖畔和園林勝地。

《夏荷》俞致貞

中國傳統文化認為,荷花“出淤泥而不染,濯清漣而不妖”“不蔓不枝,香遠益清”,故而歷代文人以荷花自譽潔廉。在許多民間藝術作品中,也多以荷花為裝飾形象。特別是荷花圖案,更是佛門凈土的典型裝飾,一向有著莊嚴肅穆的神秘色彩。在中國,荷花的歷史不但久遠,而且栽培極其廣泛,遍及各地的園林名勝幾乎都有供人觀賞的荷花。足見中國人對荷花是喜愛至深的。

我母親就十分喜愛荷花并親手栽種,使我對荷花的生活習性和生長規律頗為熟悉,這對我日后的繪畫創作可算是受益匪淺的事。當我從事美術創作的教學以后,特別是20世紀60年代以來,每年夏天都要寫生大量的荷花,有時干脆同劉力上一起去頤和園等園林中。無論是晨昏之際還是風雨之境,我們一同忙碌在蓮池側畔,一筆一畫,力求把荷花一點一滴的細微變化都印在胸中,流注于筆端。寫生時,我們不僅注意花頭與荷葉之間的參差掩映,而且及時和詳盡地記錄花的各個部位的真實色彩。

我畫荷花主要得益于張大千先生的身教。古往今來,畫荷花者不計其數,唯獨張大千先生作荷花時,能用多種技法去表現風、雨、晴、露之中的不同形態,予人以新奇的美感享受。特別是他晚年的潑墨、潑彩,更是令人拍案稱奇。張先生的創作使我懂得了這樣一個道理:越是為大多數人所熟悉的形象,在創作時越是要謹慎、認真和富有新意。學習傳統要師古而不拘泥于古人之法,師法自然要源于生活而高于生活。花鳥畫藝術畢竟不是植物掛圖,它需要獨辟蹊徑的創造。

在創作荷花時,我腦海中常常浮現仲夏荷花,朦朧中似乎又看到一片田田碧綠的荷塘,映襯著一朵朵怒放的荷花。它們是那樣的端莊秀麗,特別是在晨風和夕照中荷塘所散發出的縷縷清香,給人一種無以名狀的無窮回味。

一幅好的荷花創作,應能引起觀者賞花時的無限暢想,喚起讀畫人的神志與情思,以求達到“活色生香,出神入化”之意趣,這正是一切有造詣的藝術家所追求的。畫荷花需要這種探索和創新精神,畫其他花卉又何嘗不是如此呢?

摘編自《俞致貞劉力上畫集·中國花鳥畫》