兩代人的筆墨太行情

□呂大江

太行山不僅有著重要的地理意義,其在近代中華兒女抵御外辱中凝聚而成的太行精神更成為數千年來中華民族精神的積淀和延續。通過美術創作去表現太行山、弘揚太行精神,必然成為新時代美術工作者的歷史使命。

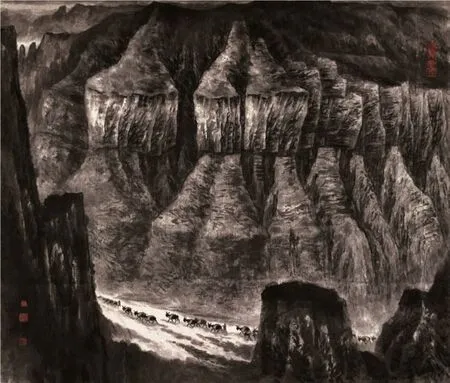

家父呂云所是最早通過寫實風格、以傳統筆墨技巧表現太行風情與鄉土意識的畫家,并開創了太行畫派。他傾畢生心血創作了“黑色積墨太行”系列。這一系列作品畫風樸實渾厚、氣勢磅礴,意境深邃且慷慨悲壯,以純水墨的黑白氛圍以及既“厚”又“透”的藝術語言來表現太行山的陽剛之氣。他的積墨太行不僅是其內省式心路歷程的折射,更是其對中華民族文化品格的精神體認,滿載著中國山水畫的現代精神。在這一扎實厚重的根基上,他的藝術創作走向了晚年變法的“筆墨太行”,亦稱“云開太行”,從寫實主義邁向浪漫主義的格調。

《夜走太行》呂云所

他有意將造型、結構、境象置于次位,打破太行山石鼓形的羈絆,直抒心性,自由揮灑,一任書寫輕松與超然,若作無弦之琴,借此體味純正的寫意精神。他曾戲稱:“‘黑色’為吾之宋畫,那么‘寫意’為吾之元畫;‘黑色’為吾之北派,則‘寫意’為吾之南派;‘黑色’強墨韻,‘寫意’強筆性;‘黑色’面皴,‘寫意’線皴……”。“寫意太行”像一陣風,承載著歷史長河的沖力,看山不是山、看山還是山,顯現著太行蒼茫、原古、沉厚、雄壯的野性美。他的“筆墨太行”是古典筆墨與現代精神的生命律動,猶如一個精靈在畫面上呼吸……父親藝術探索的經歷告訴我,寫意精神應是在當下新時代語境中,把對客觀物象的描摹轉換為主觀的精神人物、精神山水、精神花鳥的抒寫。

在家父的熏陶教導下,我對太行山也充滿真摯親密的情感,無論是在生活上還是創作上,對這份感情矢志不渝。在天津美術學院系統的學院派教學體系及家學的雙向蒙養中,我在造型、色彩及筆墨運用方面都奠定了較為扎實的基礎。在我近些年的創作實踐中,太行山的地域文化氣質及其所表征的崇高寓意與英雄精神,同日新月異的新農村景象相融合,成為我創作與研究對象中精神氣質的追求點。

我希望接過父親藝術的接力棒,繼續在創作中去表現太行山“重、拙、大”的雄強氣魄。我對太行山筆墨技法的研究和探索,是對傳統及家學兼收并蓄的過程,既繼承了“北宗”山水厚密繁茂的蒼潤景象,又兼具了“南宗”山水飄灑俊秀的唯美意境,更強化延續了家父描繪太行山的積墨技法和太行精神詩意壯美的氣勢,力求“筆墨精神千古不變,章法面目刻刻翻新”。其一,經營布勢滿盈、整一,強調“龍脈為畫中氣勢源頭,有斜有正、有渾有碎、有斷有續、有隱有現”,注重山川結構的氣息流蕩,不拘泥于太行山脈石鼓山形的地貌特征,以霧氣、流云、山澗等意象貫穿其間,使畫面構圖飽滿的同時葆有瀟灑、疏散之韻致,將內心對太行山水的獨到理解以蒼茫渾厚的筆墨呈現,使胸中志趣于丹青揮灑間得以實現。其二,注重以線立骨,強化線性的力量。我將線性筆致與“潑墨、破墨、積墨”三墨法相契合,打破畫面單一濃密的體格,使其透氣和生動,增添清雅樸素之感。其三,強化題材與風格的抒情意味及精神交融的意趣。太行主題的表現既是寫山,亦是寫家,更是寫人。畫面中雖然很少出現人物形象,但我更想在抒寫太行山的雄偉壯麗之余,傳達內心深處厚重的人文精神,讓觀者從中獲得靈魂上的滋養與慰藉,傳遞當代美術園林中彌足珍貴的新時代文化精神,并把“天人合一”的理想境界及對故園山川深沉的愛呈現出來。

《千秋風骨》呂大江

接下來,我將扛起父親太行畫派的大旗,秉承其“筆墨太行”的寫意精神,繼續為太行山傳神寫照,將太行精神弘揚下去。我將在承繼父親筆墨技法的基礎上不斷創新,在強調畫面氣勢恢宏的同時,突破筆墨的性靈化和結構的抽象化;在布局與營造上張弛有度,使筆墨的寫意精神更加磅礴壯健,創造畫面縱橫捭闔、馳騁放縱的廣博氣象。