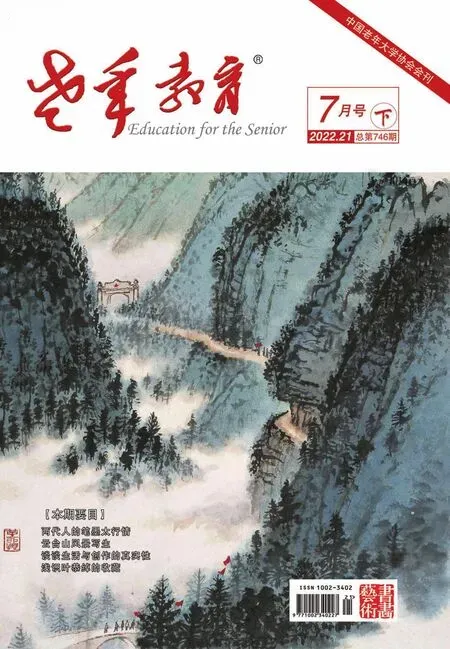

煙云朦朧:淺析吳慶云《夏山煙雨》

□劉洋洋

元明以來,卷軸畫得到延續,山水畫蓬勃發展,水墨寫意畫愈發成熟并成為畫壇主流。鴉片戰爭之后,封建社會逐漸沒落,中西方文化碰撞日趨激烈,繪畫領域亦隨之發生變化。上海成為通商口岸后,商業得以迅速發展,并直接促使了文化的繁榮,海派畫家異軍突起。自此,上海成為中國繪畫的要地。中國繪畫開始由傳統向現代轉型,并出現了錢杜、吳轂祥、吳慶云等稱譽一時的山水畫家。其中,吳慶云的山水畫可謂獨具一格,代表了時代風尚。從他流傳于世的作品中可以看出,西方繪畫尤其是光影效果對他的影響較深,畫面表現出強烈的現代畫風,這從中國美術館藏的《夏山煙雨》一圖便可見一斑。遺憾的是,后世美術史對吳慶云的記載和評價并不多。

北宋時期,米芾、米友仁父子為表現江南煙云而獨創一種山水畫樣式——米氏云山。這是在董源畫法的基礎上進行的創造,畫山水多以水墨點染,不拘于形色勾皴,將水墨融合、墨色暈染所形成的效果充分展現出來,營造畫面空蒙、含蓄的意境。吳慶云晚年將米氏云山和西式畫法糅合為一體,《夏山煙雨》便是這一創新的典型作品。

此圖描繪夏日雨中的山村景象,近景一船夫撐蒿將小舟停泊于溪水岸邊,橋上一行人撐傘頂風前行,動態可掬,草屋內兩人坐立于窗前賞雨;中景處兩棟樓宇立于山左,為叢林所環抱,一條溪流從山體右側山澗流淌而來;遠景則煙霧氤氳、水氣環繞。整個畫面中,屋舍、樹木、遠山共同構成了幽靜平淡、煙雨蒙蒙的江南雨后風光。畫面前景的樹石結構層次明晰,在水、岸交匯過渡之處以淡花青色輕輕帶過,遠山則以淡赭墨色和典型的米氏橫點進行層層暈染烘托,并通過墨色的濃淡變化使山體呈現出陰陽凹凸的明暗對比,天空中煙云彌漫,使畫面更增添一種水汽氤氳之感。從畫面的題款“仿米襄陽筆法”,我們不難看出,此畫在筆法上立足于米氏云山之法,不同的是吳慶云變米氏畫面的橫構圖為豎構圖、將筆點化作了墨色的積染。這一改變,使畫面的縱深感在左右開合交錯中得到加強,加之透視上的近實遠虛,致使畫面中心與背景逐漸融合、推遠,并通過煙云的彌漫將畫中景象籠罩于朦朧之中,在空間上產生一種深遠的意境。

《夏山煙雨》紙張的暈濕手法,跟水彩畫中的濕底渲染法頗為相似。這種畫法是通過水的稀釋作用來控制色彩濃淡和畫面明暗,在水的作用下呈現出水色交融、濕潤含蓄之韻,使畫面更加真實生動,煙雨朦朧的效果得到充分展現。此作在構圖、造景、人物等方面,也能看到日本繪畫的影響:大筆對遠山和天空進行濕染,產生清透之感;屋舍遵循焦點透視的規則,近大遠小、具體真實;人物描繪采用簡筆點景,生動形象。

在商品經濟的沖擊下,海派畫家的藝術追求和趣味也發生著變化。猶如吳慶云的繪畫,超脫了傳統文人畫回避社會現實的狀態,在抒寫“性靈”的過程中慢慢摻入世俗趣味。吳氏的山水畫法是在傳統米家墨戲的基礎上創造新境,是“米氏云山”在清末民初與西方繪畫相融合的新發展,其嶄新的筆墨形態變化將中國畫水墨的運用推向新階段。

《夏山煙雨》吳慶云 紙本設色 134.2cm×65.4cm 1908年作 中國美術館藏