追憶潘天壽先生

□姜寶林

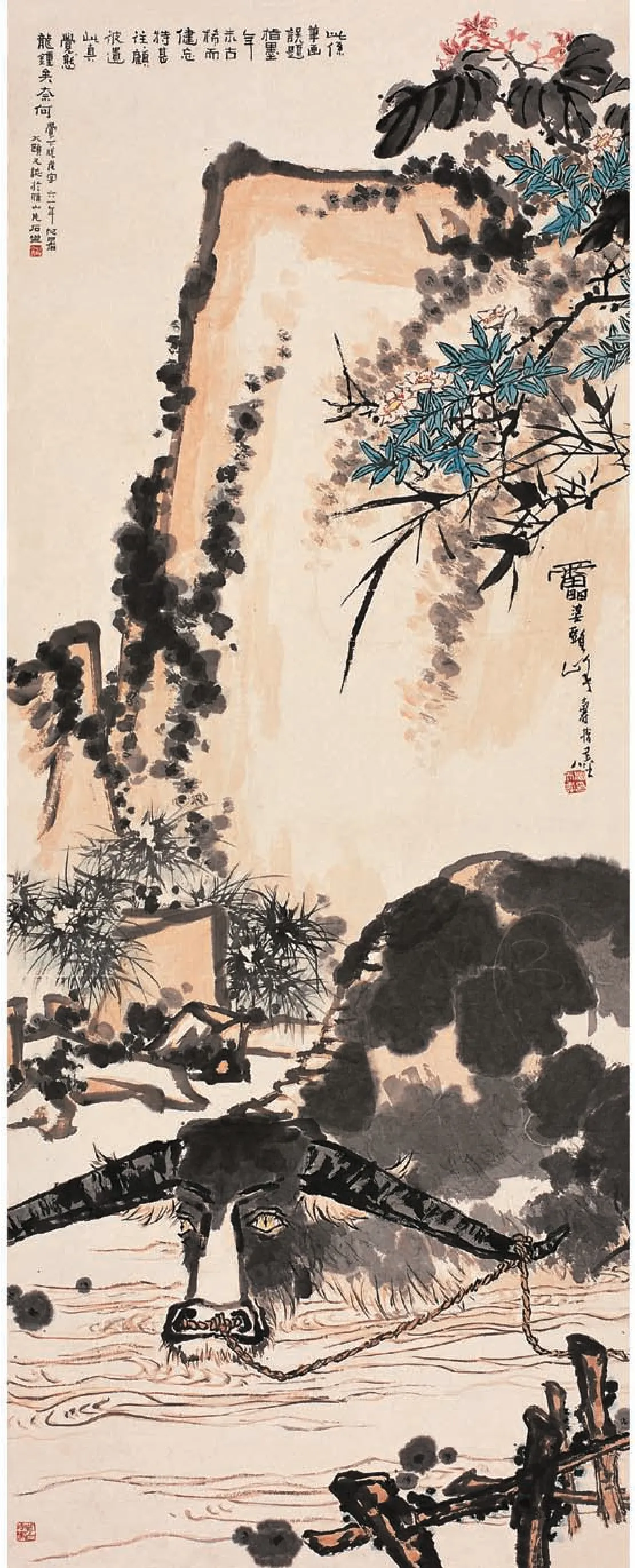

《春塘水暖圖》潘天壽

1962年,我從青島九中畢業,考入浙江美術學院(現中國美術學院)國畫系,時任院長為潘天壽先生。剛入美院時,給我們上課的以中青年教師為主,潘老主要給高年級同學上課。不過,他會不定期在美院的學生食堂舉辦藝術講座,且都是晚上進行。那時,全院各專業的老師和同學都會來聽潘老的課。

之前,我雖對潘老很是仰慕,卻未曾謀面,所以他的講座自然不會錯過。由于我是山東人,剛到杭州,對南方口音還未適應,而潘老講的又是一口地道的寧海話,根本聽不懂。因此,他講了一個晚上,我一句也沒聽明白,一個字也沒記下來,至今仍覺得遺憾。

當時,國畫系每學期末都會在走廊張掛學生作業,潘老也會定時來檢視、點評。他每次都看得很仔細,但并非每張作業都點評。他會在看完幾張作業后將發現的問題集中講解,講得深入淺出、透徹明白。可惜等我到了由潘老親自上課的年級時,因某些變動讓我永遠地失去了這個機會。作為一代國畫大家,潘老在我們這些學生面前卻又是一位普通教師。他給我印象最深的是,到了夏天他常著一身白衣、手持一把大芭蕉扇從操場經過。芭蕉扇不僅可以擋雨水遮陽光,坐下來的時候,還可以扇風涼快。潘老通常坐著的時候是安靜莊重的,有時也會做一些小動作:一會兒撓撓手背、一會兒搔搔頭。后來聽了同潘老熟悉的老師們講后才明白:他做這些小動作的時候往往意味著在思考藝術,只有在陷入思考時才會做出這種無意識的動作。

一個冬天的禮拜天,我正在練書法,潘老帶著一個人從樓梯上來,看到我們畫室開著門,便走進來站到了我的畫桌前。當時,我很是意外和驚喜。未等我反應過來,他便謙和地說,“可否借我一支毛筆寫幾個字”。待我點頭允過后,他便從我的筆筒里選了一支筆,在紙上寫下“潘天壽”三個字交給了與其同來的朋友。事畢離開時,潘老還不忘向我致謝。作為院長,他能夠對學生如此平易親和,著實令人敬仰。而這竟成為我唯一一次親眼見潘老動筆,終生難忘。

潘老人品高,畫品高,有著堅定的藝術理念和系統的藝術思想。我曾對他的四方壓角印——“一味霸悍”“強其骨”“不雕”“寵為下”,做過反復的研究和思考。我認為,這四方圖章實際上代表了潘老一貫的創作理念。確切地說,他是在繼承傳統的基礎上有所創新,獨創了自己的形式語言。譬如“一味霸悍”一詞,我認為潘老所謂的“霸悍”就是指要強烈、要震撼。再說“強其骨”,中國畫提倡“骨法用筆”,他強調“強其骨”正是要在“骨法用筆”的基礎上再夸張、再強化,就是為了張揚畫面的沖擊力、震撼力。至于“不雕”,則指不能雕琢、造作,應在自由放松中流露自己的真情實感。而“寵為下”,是說受世俗眼光喜愛的作品為下等品,意為藝術起點一定要高,要跨越時代,讓歷史去給出公正評判。雖然當時潘老并非有意識地追求繪畫的當代性或現代性,但他追求的方向卻與幾十年后我們的追求不謀而合。我認為,潘老是傳統中國畫向現代形態轉軌的一面旗幟,他不僅是文人畫的高峰,也是中國畫走向現代的一個標桿。

潘老治學一貫嚴謹,即使在功成名就之后仍然用功苦學。潘老五十多歲時,依然像個小學生那樣虔誠、認真地臨摹黃道周字帖。浙江美術家協會一位老領導珍藏了許多潘老的臨摹手稿。有幸他送了我四幅,我便將它們裝裱成軸,并在詩堂做了長跋,作為我治學的楷模。長跋內容為:“師首(大字)。此四幀書稿為五十年代潘老天壽院長臨黃道周之習作。彼時潘老成就卓然,畫苑班頭,尚如此之努力,足見大師治學之嚴謹、之刻苦,堪為學生之師表。庚寅寶林敬題。”在這些手稿中,有時一個字能連續寫7遍,直到寫好后才換下一個字。足見其致力之勤。

以潘老為代表的浙江美院的老先生們有一句口頭禪:“關起門來做學問。”就是說,藝術一定要甘于寂寞,要下苦功,每天風風火火必然做不了學問,必須關起門來、靜下心來,遠離功名,才能把學問做深、做透。現在很多年輕人對當年的潘老不是很了解,我有幸接受過潘老的教誨,有責任把自己所了解的潘老真實地記錄下來,把他做人和治學的精神傳承下去。

摘編自《中國美術》微信公眾號